Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第591号(2025.03.20発行)

PDF

2.3MB

英国における海事政策と日本への示唆

〜自動運航船への対応と課題〜

KEYWORDS

海事政策/自動運航船/アジャイル型政策形成

海上保安大学校海上警察学講座講師◆鮫島拓也

英国の海事政策は、世界の海事分野における主導的地位を確立するという長期戦略のもと、技術革新の促進と社会的リスクの低減という二律背反的な政策課題の調和を実現している。

わが国においても、英国の政策的アプローチに示唆される規制の柔軟性を確保しつつ、相対的にリスクの低い領域からの段階的実証および官民連携によるアジャイル型政策形成プロセスの確立が不可欠である。

わが国においても、英国の政策的アプローチに示唆される規制の柔軟性を確保しつつ、相対的にリスクの低い領域からの段階的実証および官民連携によるアジャイル型政策形成プロセスの確立が不可欠である。

英国の海事政策

英国の海事政策は、運輸省(The Department for Transport:DfT)が主導的役割を担っている。DfTが2019年に策定した「Maritime 2050」は、近年の政策理解において重要な戦略文書であり、英国の海事産業が技術革新と国際的な規制の変化に適応し、環境に配慮した持続可能な発展を目指す長期的な戦略が掲げられている。本戦略文書には、海事分野における新興的潮流としてAI等の破壊的技術(disruptive technologies)の台頭が示され、これらを活用したスマート海運技術の設計、製造、実装および運用に関して、世界における主導的地位の確立を政策目標として設定している。その具現化の一環として、自動運航船に関する国内法整備を進めるとともに、国際的な法整備に向けた取り組みを主導する方針を示している。さらに、自動運航船に係る国際的なビジネスの誘致および英国領海内における実証試験を可能とする法的枠組みの構築を中期的目標(5~15年)として設定しており、技術革新と安全性の調和を図る制度的基盤の構築が目指されている。

英国における自動運航船の法的整備状況

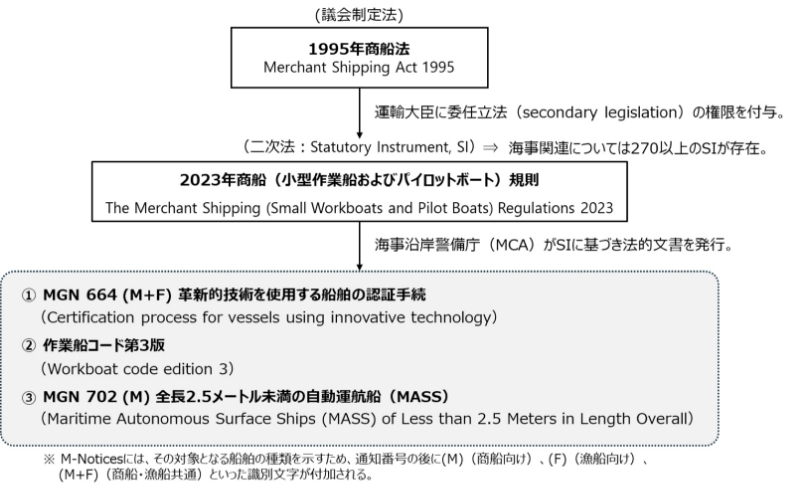

前述の政策実現のため、国際基準の適用対象外となる船舶を対象にした①「革新的技術を使用する船舶の認証手続(MGN 664)」、②「作業船コード第3版」、③「全長2.5m未満の自動運航船(MASS)(MGN 702)」等の法的文書※1の整備が進展している(図1)。

MGN 664は、自動運航技術などの「革新的技術」を備えた英国籍船舶または英国水域で運航する他国籍船舶の認証と運用基準が示されている。従来の技術基準に依拠せず、船舶の安全性能に関する目標達成を志向したgoal-basedの規定内容となっており、既存の安全基準では包含し得ない「革新的技術」の導入にも対応可能な規制体系を構築している。英国領海で運航する外国籍船舶も対象としている点から、国際的な技術開発の受け入れにも寛容であり、かつ、新技術の導入に対する柔軟性を保持している。

作業船コード第3版については、船舶に係る遵守すべき設備、慣行および手順に関する技術的要件の詳細を規定している。特に商業用の作業船およびパイロットボート※2に係る遠隔操作無人船(Remotely Operated Unmanned Vessels:ROUV)について、通信システムの冗長化、緊急対応手段、事故記録の保持等を通じた無人運航の安全性強化を図るとともに、危険物や乗客・作業員の輸送に制限を設けるなど、リスクの最小化に向けた制約が規定されている。安全性の確保を最優先しつつも、規制のハードルを最小限に抑える内容となっており、技術革新や創造性を阻害しない工夫が垣間見える。

さらに、2024年8月より施行されたMGN 702により、長さ2.5m未満の小型の自動運航船は、上記MGN 664や作業船コード第3版に基づく認証手続きを省略できる免除措置を受けられるようになった。この緩和措置は、小型の自動運航船の商業化および実用化の促進が企図されており、比較的低リスクの自動運航船から実証を積み重ね、段階的に技術導入を進める意図があると考えられる。加えて、小型の自動運航船は実証試験が実施しやすく、データ収集を通じた規制の共進化も視野に入れている。

以上のようにDfTは、向こう30年の戦略に基づき、国際的標準化を視野に入れた段階的制度設計を進めており、技術革新を推進しつつ、安全性の確保との両立を図っている。

MGN 664は、自動運航技術などの「革新的技術」を備えた英国籍船舶または英国水域で運航する他国籍船舶の認証と運用基準が示されている。従来の技術基準に依拠せず、船舶の安全性能に関する目標達成を志向したgoal-basedの規定内容となっており、既存の安全基準では包含し得ない「革新的技術」の導入にも対応可能な規制体系を構築している。英国領海で運航する外国籍船舶も対象としている点から、国際的な技術開発の受け入れにも寛容であり、かつ、新技術の導入に対する柔軟性を保持している。

作業船コード第3版については、船舶に係る遵守すべき設備、慣行および手順に関する技術的要件の詳細を規定している。特に商業用の作業船およびパイロットボート※2に係る遠隔操作無人船(Remotely Operated Unmanned Vessels:ROUV)について、通信システムの冗長化、緊急対応手段、事故記録の保持等を通じた無人運航の安全性強化を図るとともに、危険物や乗客・作業員の輸送に制限を設けるなど、リスクの最小化に向けた制約が規定されている。安全性の確保を最優先しつつも、規制のハードルを最小限に抑える内容となっており、技術革新や創造性を阻害しない工夫が垣間見える。

さらに、2024年8月より施行されたMGN 702により、長さ2.5m未満の小型の自動運航船は、上記MGN 664や作業船コード第3版に基づく認証手続きを省略できる免除措置を受けられるようになった。この緩和措置は、小型の自動運航船の商業化および実用化の促進が企図されており、比較的低リスクの自動運航船から実証を積み重ね、段階的に技術導入を進める意図があると考えられる。加えて、小型の自動運航船は実証試験が実施しやすく、データ収集を通じた規制の共進化も視野に入れている。

以上のようにDfTは、向こう30年の戦略に基づき、国際的標準化を視野に入れた段階的制度設計を進めており、技術革新を推進しつつ、安全性の確保との両立を図っている。

■図1 英国の法体系からみる自動運航船に係る法的整備状況(筆者作成)

日本の海事政策への示唆

日本においても、国土交通省が中心となり、『自動運航船に関する安全ガイドライン』※3の策定および「自動運航船検討会」※4の開催等を通じて、自動運航船の社会実装に向けた制度的基盤の整備を着々と推し進めている。この分野における技術革新は想定以上の速度で進展しており、とりわけ日本企業による自動運航技術の開発は国際的に優位な水準を維持している。自動運航船の技術的特質が動的に進化し、その様態が継続的に変容する状況下においては、画一的・硬直的な安全基準の設定は困難であり、仮に設定しても国際的に優位な水準にある日本の技術開発の進展を阻害する要因となり得る。日本が、今後も自動運航船分野における技術的優位性を維持・向上させるためには、こうした企業との恒常的な対話を基軸とする官民協調型のアジャイル型政策形成※5プロセスの確立が不可欠であり、主導的な立場で国際基準としてのベストプラクティスを提示することが求められる。この文脈において、英国の海事政策アプローチは日本において重要なモデルケースとなり得るであろう。(了)

※1 GOV.UK - The best place to find government services and information. https://www.gov.uk/

※2 パイロットボートとは、水先案内人が乗船し、港内などで船舶を誘導する小型船。

※3 国土交通省『自動運航船に関する安全ガイドライン』 https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001751677.pdf

※4 国土交通省「海事:自動運航船検討会」 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr7_000046.html

※5 アジャイル型政策形成とは、データ利活用環境を整備し、スピーディに政策サイクルを回し、モニタリング・効果検証をしながら、柔軟に政策の見直し・改善を実施すること。

※2 パイロットボートとは、水先案内人が乗船し、港内などで船舶を誘導する小型船。

※3 国土交通省『自動運航船に関する安全ガイドライン』 https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001751677.pdf

※4 国土交通省「海事:自動運航船検討会」 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr7_000046.html

※5 アジャイル型政策形成とは、データ利活用環境を整備し、スピーディに政策サイクルを回し、モニタリング・効果検証をしながら、柔軟に政策の見直し・改善を実施すること。

第591号(2025.03.20発行)のその他の記事

- 国際航路標識機関(IALA)の誕生 〜世界の航路標識の発展のために〜 海上保安庁交通部企画課国際・技術開発室専門官◆有田真由美

- 英国における海事政策と日本への示唆 〜自動運航船への対応と課題〜 海上保安大学校海上警察学講座講師◆鮫島拓也

- 船舶の安全運航を支える (一社)海洋共育センター理事長◆畝河内 毅

- 沿岸域の安全について 〜仙台防災枠組から10年〜 高知工科大学工学研究科長◆佐藤愼司

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆田中広太郎