Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第590号(2025.03.05発行)

PDF

2.5MB

MSC認証とカツオ・マグロ類漁業

KEYWORDS

海のエコラベル/持続可能な漁業/MSC漁業認証

(一社)MSCジャパン代表理事◆石井幸造

持続可能な漁業の証しであるMSC漁業認証を取得するカツオ・マグロ類漁業は世界的に増えており、その背景にはMSC認証のカツオ・マグロ類の市場が世界的に拡大していることがある。

MSC漁業認証の取得・維持は地域漁業管理機関におけるカツオ・マグロ類資源の適切な管理措置の策定・導入にも関係しており、消費者がMSCラベルの付いたカツオ・マグロ類製品を選ぶことが将来にわたってカツオ・マグロ類資源を残していくことにつながる。

MSC漁業認証の取得・維持は地域漁業管理機関におけるカツオ・マグロ類資源の適切な管理措置の策定・導入にも関係しており、消費者がMSCラベルの付いたカツオ・マグロ類製品を選ぶことが将来にわたってカツオ・マグロ類資源を残していくことにつながる。

MSC認証の概要と広がり

世界の水産物需要は2050年までに2015年レベルから倍増すると言われているが、国連食糧農業機関(FAO)によると、2021年の時点で、世界の天然の水産資源の37.7%は過剰漁獲の状態にあるとされており、その割合は依然として増加傾向にある。

水産資源は、獲り過ぎることなく、適切な量の漁獲を行えば、資源量を維持することができる再生可能な資源である。世界の水産資源を維持・回復するためには、過剰漁獲が行われないよう適切に管理された持続可能な漁業の普及が不可欠であり、普及に向けた取り組みとして、MSC(海洋管理協議会)の認証・エコラベル制度がある。これは、持続可能な漁業を認証し、認証された漁業で獲られた水産物にMSCの「海のエコラベル」(図1参照)を表示して消費者に選択的に購入してもらい、持続可能な漁業で獲られた水産物の市場が拡大することで、さらなる漁業が持続可能に向けた改善に取り組むことへつなげていくものである。

2024年3月末時点で、世界約60カ国の572の漁業がMSCの漁業認証を取得しており、これら漁業による漁獲量は世界の天然魚介類総漁獲量の16.5%を占めている。日本国内でも認証を取得する漁業は増えており、現在、12の漁業が認証を取得している。MSCラベル付き製品は、2023年度において、世界約70カ国で2万品目超が販売され、重量では127万t、卸売販売金額※1は約1.5兆円であった。国別では、米国、ドイツ、フランス、英国で卸売販売金額がそれぞれ1,500億円超えており大きな市場となっている。日本では700品目近いラベル付き製品が販売され、重量は2.1万t、卸売販売金額は約250億円であった。

水産資源は、獲り過ぎることなく、適切な量の漁獲を行えば、資源量を維持することができる再生可能な資源である。世界の水産資源を維持・回復するためには、過剰漁獲が行われないよう適切に管理された持続可能な漁業の普及が不可欠であり、普及に向けた取り組みとして、MSC(海洋管理協議会)の認証・エコラベル制度がある。これは、持続可能な漁業を認証し、認証された漁業で獲られた水産物にMSCの「海のエコラベル」(図1参照)を表示して消費者に選択的に購入してもらい、持続可能な漁業で獲られた水産物の市場が拡大することで、さらなる漁業が持続可能に向けた改善に取り組むことへつなげていくものである。

2024年3月末時点で、世界約60カ国の572の漁業がMSCの漁業認証を取得しており、これら漁業による漁獲量は世界の天然魚介類総漁獲量の16.5%を占めている。日本国内でも認証を取得する漁業は増えており、現在、12の漁業が認証を取得している。MSCラベル付き製品は、2023年度において、世界約70カ国で2万品目超が販売され、重量では127万t、卸売販売金額※1は約1.5兆円であった。国別では、米国、ドイツ、フランス、英国で卸売販売金額がそれぞれ1,500億円超えており大きな市場となっている。日本では700品目近いラベル付き製品が販売され、重量は2.1万t、卸売販売金額は約250億円であった。

■図1 MSC「海のエコラベル」

カツオ・マグロ類漁業で広がるMSC漁業認証の取得

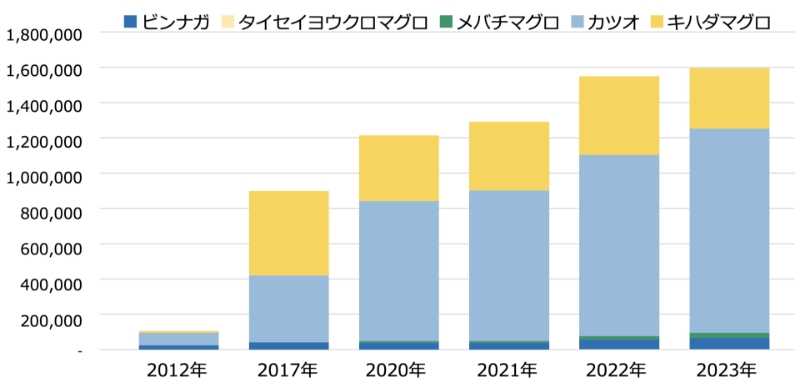

認証取得漁業による漁獲量を魚種別にみると、スケトウダラ、マダラ等の白身魚が最も多く、タイセイヨウニシン等の小型浮魚がそれに続く。カツオ・マグロ類はこれらに次いで多く、図2に示すように漁獲量は年々増加している。2024年11月末現在の漁獲量は233万tで、これは世界のカツオ・マグロ類漁業の総漁獲量の47%に相当する。

カツオ・マグロ類は世界的にも需要が高く、経済的価値が高い水産物であることに加え、島嶼国等では多くの人々の暮らしがカツオ・マグロ類を対象とした漁業によって支えられている。こうした理由から、MSCではカツオ・マグロ類資源の維持・回復に力を入れている。

2024年11月末時点において世界全体で60を超えるカツオ・マグロ類漁業が認証を取得している。日本では、2024年に2つのまき網漁業、1つのはえ縄漁業が認証を取得し、現在、計10のカツオ・マグロ類漁業が認証を取得している。また、韓国では、ほぼ全てのカツオ・マグロ類はえ縄漁業が認証を取得している。

MSC漁業認証を取得するカツオ・マグロ類漁業が増加している背景には、より多くのメーカーや小売業者がMSC認証の持続可能なカツオ・マグロ類の調達や販売に取り組むようになり、市場が拡大していることがある。2023年度に販売されたMSCラベル付きカツオ・マグロ類製品の重量は世界全体で20万tを超え、過去5年間で約3倍に増加している。製品形態別では、世界全体では缶詰が圧倒的に多く、約4分の3を占めている。国別ではドイツ、米国で3万t以上、英国、イタリア、フランス、オーストラリアでそれぞれ1万t以上を超える製品が販売され、日本でも、刺身、ペットフード、パウチ入りツナなど、約2千tの製品が販売されている。MSCでは、2030年までに、世界で販売されるMSCラベル付きカツオ・マグロ類製品の重量は50万tに達すると予測している。

カツオ・マグロ類は世界的にも需要が高く、経済的価値が高い水産物であることに加え、島嶼国等では多くの人々の暮らしがカツオ・マグロ類を対象とした漁業によって支えられている。こうした理由から、MSCではカツオ・マグロ類資源の維持・回復に力を入れている。

2024年11月末時点において世界全体で60を超えるカツオ・マグロ類漁業が認証を取得している。日本では、2024年に2つのまき網漁業、1つのはえ縄漁業が認証を取得し、現在、計10のカツオ・マグロ類漁業が認証を取得している。また、韓国では、ほぼ全てのカツオ・マグロ類はえ縄漁業が認証を取得している。

MSC漁業認証を取得するカツオ・マグロ類漁業が増加している背景には、より多くのメーカーや小売業者がMSC認証の持続可能なカツオ・マグロ類の調達や販売に取り組むようになり、市場が拡大していることがある。2023年度に販売されたMSCラベル付きカツオ・マグロ類製品の重量は世界全体で20万tを超え、過去5年間で約3倍に増加している。製品形態別では、世界全体では缶詰が圧倒的に多く、約4分の3を占めている。国別ではドイツ、米国で3万t以上、英国、イタリア、フランス、オーストラリアでそれぞれ1万t以上を超える製品が販売され、日本でも、刺身、ペットフード、パウチ入りツナなど、約2千tの製品が販売されている。MSCでは、2030年までに、世界で販売されるMSCラベル付きカツオ・マグロ類製品の重量は50万tに達すると予測している。

■図2 MSC漁業認証取得カツオ・マグロ類漁業による漁獲量(単位:トン)

カツオ・マグロ類の資源管理とMSC漁業認証

MSCの漁業認証規格を満たすためには、資源を長期にわたって適切に管理し、資源量の変化に漁業が対応できるようにするための効果的な漁獲戦略※2が講じられていること、また、資源量が減少し始め、あらかじめ決められた閾値(いきち)に近づいた場合に漁獲量を確実に減らすための漁獲制御ルールを有していることが求められる。カツオ・マグロ類のように複数の国によって資源が共有されている場合、個々の漁業や国の努力だけでは資源の適切な管理が難しく、国際的な協力が必要となるが、全ての関係国がこうした管理措置について合意する必要があるため、その策定・導入には困難さが増す。

国内で認証を取得している10のカツオ・マグロ類漁業のうち9漁業は中西部太平洋で操業しているが、同海域のカツオ・マグロ類資源を管理する中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)での漁獲戦略と漁獲制御ルールの導入が遅れていたことから、これら漁業は、WCPFCにおいてこうした管理措置が策定・実施されることを条件に認証された。その後、国外も含めた認証取得漁業者からのWCPFCや関係国政府への働きかけも後押しとなり、2023年のWCPFC会合では、カツオと北太平洋のビンナガ(ビンチョウマグロ)資源について、漁獲制御ルールを含む漁獲戦略が確実に実施されることが確認された。これはMSC漁業認証を取得・維持することが資源管理の改善につながることを示した一例である。中西部太平洋のメバチマグロ、キハダマグロと南太平洋のビンナガについても、認証の維持には漁獲戦略の導入が必須となるが、カツオ等と同様、認証取得を維持できる期限までに策定・実施されることを期待したい。

国内で認証を取得している10のカツオ・マグロ類漁業のうち9漁業は中西部太平洋で操業しているが、同海域のカツオ・マグロ類資源を管理する中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)での漁獲戦略と漁獲制御ルールの導入が遅れていたことから、これら漁業は、WCPFCにおいてこうした管理措置が策定・実施されることを条件に認証された。その後、国外も含めた認証取得漁業者からのWCPFCや関係国政府への働きかけも後押しとなり、2023年のWCPFC会合では、カツオと北太平洋のビンナガ(ビンチョウマグロ)資源について、漁獲制御ルールを含む漁獲戦略が確実に実施されることが確認された。これはMSC漁業認証を取得・維持することが資源管理の改善につながることを示した一例である。中西部太平洋のメバチマグロ、キハダマグロと南太平洋のビンナガについても、認証の維持には漁獲戦略の導入が必須となるが、カツオ等と同様、認証取得を維持できる期限までに策定・実施されることを期待したい。

持続可能なカツオ・マグロ類漁業のさらなる普及に向けて

日本は世界有数のカツオ・マグロ類の消費国であり、日本におけるMSC認証のカツオ・マグロ類製品の市場の拡大が持続可能なカツオ・マグロ類漁業のさらなる増加につながる。上記の通り、MSCラベル付きカツオ・マグロ類製品は国内でも増えてきており、これらラベルの付いた製品を日本の消費者が積極的に選ぶことが持続可能な漁業に取り組む漁業者を応援することにつながり、ひいては日本人にとってなくてはならないカツオ・マグロ類資源を将来にわたって残していくことにつながる。(了)

※1 文中の卸売販売金額は1米ドル=150円、あるいは1英ポンド=190円で円換算した金額

※2 漁獲制御ルール、資源評価、モニタリング等の要素が連動して機能する資源管理システム

参考:石井幸造著「持続可能な漁業の普及に向けて」本誌第381号(2016.06.20発行) https://www.spf.org/opri/newsletter/381_2.html

※2 漁獲制御ルール、資源評価、モニタリング等の要素が連動して機能する資源管理システム

参考:石井幸造著「持続可能な漁業の普及に向けて」本誌第381号(2016.06.20発行) https://www.spf.org/opri/newsletter/381_2.html

第590号(2025.03.05発行)のその他の記事

- 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)における資源管理の進展 水産庁国際課課長補佐(企画班担当)◆晝間信児

- 持続可能な水産業 ~「獲りながら」、「食べながら」の視点から~ (一社)全国水産技術協会専務理事◆和田時夫

- MSC認証とカツオ・マグロ類漁業 (一社)MSCジャパン代表理事◆石井幸造

- IUU漁業の現状と日本 ~シャークフィニングから考える~ (株)シーフードレガシー代表取締役社長◆花岡和佳男

- 事務局だより 瀬戸内千代