Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第590号(2025.03.05発行)

PDF

2.5MB

持続可能な水産業

~「獲りながら」、「食べながら」の視点から~

KEYWORDS

最大持続生産量/多品種少量生産/地産地消

(一社)全国水産技術協会専務理事◆和田時夫

わが国周辺の水産資源の状態が比較的安定しているとみられる一方で、漁業生産量の減少が止まらない。

持続可能な水産業を達成し、レジリエントな水産物需給体制を構築するためには、最大持続生産量を基準とした「獲りながら」の資源維持に加えて、わが国漁業の多品種少量生産の特徴を踏まえた地産地消の意識的な取り組みによる「食べながら」の生産体制の維持が欠かせない。

持続可能な水産業を達成し、レジリエントな水産物需給体制を構築するためには、最大持続生産量を基準とした「獲りながら」の資源維持に加えて、わが国漁業の多品種少量生産の特徴を踏まえた地産地消の意識的な取り組みによる「食べながら」の生産体制の維持が欠かせない。

「獲りながら」資源を維持する

水産資源は野生生物資源であるとともに人類にとっての貴重な食料資源でもある。したがって、その保全・管理には常に「獲りながら」の視点が伴う。親が子を産む再生産により資源が維持・更新されるが、再生産を通じた資源への年々の新規加入量は自然環境の変動に応じて大きく変動する。一方、漁獲は資源量を減らす方向に作用する。このため、変動する再生産関係の下で、漁獲の強さを調節して、最大持続生産量(Maximum Sustainable Yield; MSY)を達成するのに十分な加入量を産み出すことができる量の親を獲り残すことが水産資源管理の基本である。

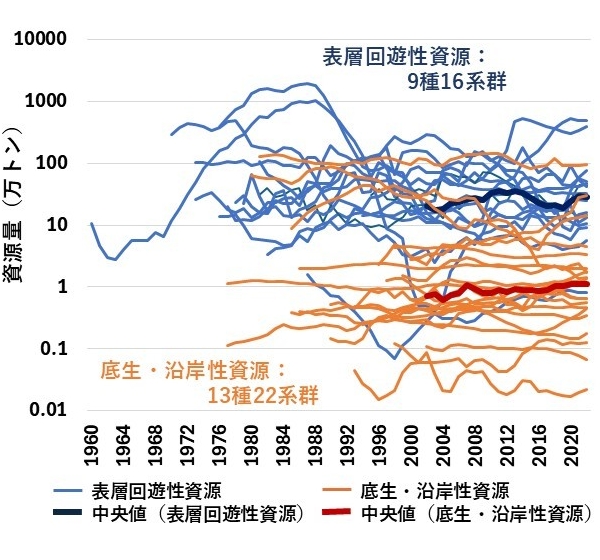

わが国の漁業は、1996年の国連海洋法条約の批准を契機にわが国の沿岸から沖合域を主な操業海域とするものに変化したが、2018年の漁業法改正により、この考え方に沿って国内の水産資源管理が強化されてきた。MSYを基準に確保すべき親の量と漁獲量の上限が設定されているマイワシなどの表層回遊性資源9種16系群と、タラ類やカレイ類などの底生・沿岸性資源13種22系群について、2023(令和5)年度の魚種別資源評価結果((国研)水産研究・教育機構)に基づき、近年の資源量の動向を図1に示した。魚種別系群別には増減があるが、両資源ともに2000年以降の中央値はほぼ横ばいで推移している。わが国周辺の全ての資源が網羅されている訳ではなく、ここに示した資源のなかでも、もう少し親の量を増やしたり漁獲量を減らしたりする必要があるものもある。また、クロマグロやサンマなどの国際資源については別途国際機関により評価・管理が行われているが、サンマやサケでは最近の資源の減少が顕著である。しかしながら、総体としては、近年のわが国周辺の水産資源の状況は比較的安定しており、「獲りながら」の資源利用へ向けた取り組みが進みつつあることが示唆される。

わが国の漁業は、1996年の国連海洋法条約の批准を契機にわが国の沿岸から沖合域を主な操業海域とするものに変化したが、2018年の漁業法改正により、この考え方に沿って国内の水産資源管理が強化されてきた。MSYを基準に確保すべき親の量と漁獲量の上限が設定されているマイワシなどの表層回遊性資源9種16系群と、タラ類やカレイ類などの底生・沿岸性資源13種22系群について、2023(令和5)年度の魚種別資源評価結果((国研)水産研究・教育機構)に基づき、近年の資源量の動向を図1に示した。魚種別系群別には増減があるが、両資源ともに2000年以降の中央値はほぼ横ばいで推移している。わが国周辺の全ての資源が網羅されている訳ではなく、ここに示した資源のなかでも、もう少し親の量を増やしたり漁獲量を減らしたりする必要があるものもある。また、クロマグロやサンマなどの国際資源については別途国際機関により評価・管理が行われているが、サンマやサケでは最近の資源の減少が顕著である。しかしながら、総体としては、近年のわが国周辺の水産資源の状況は比較的安定しており、「獲りながら」の資源利用へ向けた取り組みが進みつつあることが示唆される。

■図1 わが国周辺の主要な国内水産資源の資源量の動向

(令和5年度「魚種別資源評価結果」((国研)水産研究・教育機構 https://abchan.fra.go.jp/hyouka/doc2023/ )に基づき筆者作成)

国内生産の減少と消費との乖離

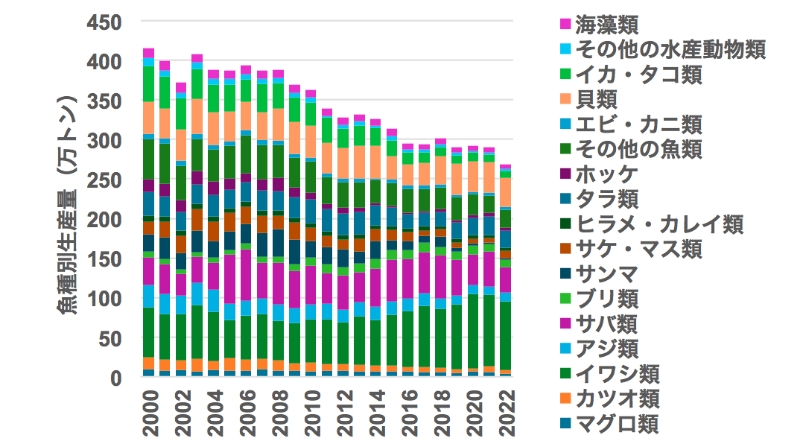

わが国周辺の水産資源が比較的安定しているとみられる一方で、漁業生産量は減少を続けている。漁業・養殖業生産統計(農林水産省)に基づき、図2に沿岸漁業と沖合漁業による2000~2022年の魚種別生産を整理したが、合計値は415万トンから269万トンに減少している。カツオ・マグロや、アジ・サバ・イワシなどの浮魚類の生産量に大きな変化がない一方で、海藻類、エビ・カニ類やイカ・タコ類などの沿岸性・定着性種の生産量が減少し、底生性魚類やその他の魚類の生産量も低水準にとどまるか減少している。また、サケ・マス類やサンマの生産量も急減している。

この背景として、これまでの過剰漁獲や近年の地球温暖化の影響は否定できないものの、わが国の少子・高齢化にともなう漁業就業者数の減少や生産量の減少にともなう漁船数の減少など、生産体制自体の縮小の影響が大きいと考えられる。5年毎に実施されている漁業センサス(農林水産省)によれば、2003年から2023年にかけて、漁業就業者数は23.8万人から12.1万人に、漁船数(無動力漁船を含む)は21.4万隻から10.9万隻に、それぞれ半減している。また、食生活の変化や豚肉・鶏肉との価格差などにより消費者の魚離れが進み、国内における水産物の消費量が低下していることも影響していると思われる。家庭における生鮮魚介類の購入量は一貫して減少しており、2000年には年間44.2kgであったものが2023年には18.5kgと半分以下に減少している(二人以上世帯の全国平均:総務省家計調査)。

この背景として、これまでの過剰漁獲や近年の地球温暖化の影響は否定できないものの、わが国の少子・高齢化にともなう漁業就業者数の減少や生産量の減少にともなう漁船数の減少など、生産体制自体の縮小の影響が大きいと考えられる。5年毎に実施されている漁業センサス(農林水産省)によれば、2003年から2023年にかけて、漁業就業者数は23.8万人から12.1万人に、漁船数(無動力漁船を含む)は21.4万隻から10.9万隻に、それぞれ半減している。また、食生活の変化や豚肉・鶏肉との価格差などにより消費者の魚離れが進み、国内における水産物の消費量が低下していることも影響していると思われる。家庭における生鮮魚介類の購入量は一貫して減少しており、2000年には年間44.2kgであったものが2023年には18.5kgと半分以下に減少している(二人以上世帯の全国平均:総務省家計調査)。

■図2 沿岸漁業と沖合漁業による魚種別生産量の変化 (漁業・養殖業生産統計(農林水産省)に基づき筆者作成)

「食べながら」の視点の必要性

地球温暖化の進行により水産物を含めた食料生産が不安定となる一方、世界人口の増加にともない食料需要は拡大を続けている。世界の食料需給関係は、今後逼迫の度合いを増すことが予想される。わが国周辺の水産資源は食料資源として高いポテンシャルを持つ。しかし、その活用には、資源量を持続可能な水準に保つことに加えて、漁業生産体制の維持を通じて一定の生産量を確保する必要がある。そのためには、生産や加工・流通の担い手の確保とともに生産物の国内市場を維持すること、すなわち「食べながら」水産業を支える取り組みが欠かせない。

わが国では、多様な海洋環境を背景に、地域に特有の水産資源を対象にさまざまな漁業が展開されてきた。そのため、多品種少量生産とならざるを得ず、地域的季節的な変動も大きい。したがって、現在の水産物流通の中心であり、商品提供における定時・定量・定価・定質の四定条件を基本とするスーパーマーケットを通じて、これら全ての流通・消費を図ることは難しい。沿岸性・定着性種の漁業生産量の減少(図2)は、このことを反映したものであるとも考えられる。しかしながら、わが国周辺の水産資源を有効活用し、将来の不透明な食料需給に対応するためには、気候変動に対応した適地適作とともに地産地消を意識的に進めることが重要である。インバウンドを含む観光を通じた需要喚起、インターネットを通じた域内域外の消費者や実需者との直接的なつながりの強化などを通じて、漁業・養殖業生産と水産物消費の循環が形成され、わが国全体としてもレジリエントな需給体制作りにもつながることが期待される。

今後のわが国の社会にとって地球温暖化と並ぶ課題は人口減少である。鉄道事業をはじめとして、既往の社会システムの多くは一定の人口あるいは人口密度を前提に成立している。こうしたなかで、地方における人口減少と過疎化の進行は深刻な課題であり、最近の自然災害を通じて顕在化してきた物流インフラの脆弱性の背景でもある。担い手の確保も国内市場の形成・維持も人口に依存する。地産地消を通じた地域における生産と消費の循環を創る場合も、経済的に自立できる規模の人口を有する範囲を、既存の自治体の境界を越えて設定する必要があるだろう。その上で、生産・加工・流通拠点や社会インフラの最適な配置、域内の関連産業との連携、文化・教育面での充実やジェンダーバランスの改善など、地域に人がとどまり、「食べながら」水産業を支える取り組みが進むことを期待したい。(了)

わが国では、多様な海洋環境を背景に、地域に特有の水産資源を対象にさまざまな漁業が展開されてきた。そのため、多品種少量生産とならざるを得ず、地域的季節的な変動も大きい。したがって、現在の水産物流通の中心であり、商品提供における定時・定量・定価・定質の四定条件を基本とするスーパーマーケットを通じて、これら全ての流通・消費を図ることは難しい。沿岸性・定着性種の漁業生産量の減少(図2)は、このことを反映したものであるとも考えられる。しかしながら、わが国周辺の水産資源を有効活用し、将来の不透明な食料需給に対応するためには、気候変動に対応した適地適作とともに地産地消を意識的に進めることが重要である。インバウンドを含む観光を通じた需要喚起、インターネットを通じた域内域外の消費者や実需者との直接的なつながりの強化などを通じて、漁業・養殖業生産と水産物消費の循環が形成され、わが国全体としてもレジリエントな需給体制作りにもつながることが期待される。

今後のわが国の社会にとって地球温暖化と並ぶ課題は人口減少である。鉄道事業をはじめとして、既往の社会システムの多くは一定の人口あるいは人口密度を前提に成立している。こうしたなかで、地方における人口減少と過疎化の進行は深刻な課題であり、最近の自然災害を通じて顕在化してきた物流インフラの脆弱性の背景でもある。担い手の確保も国内市場の形成・維持も人口に依存する。地産地消を通じた地域における生産と消費の循環を創る場合も、経済的に自立できる規模の人口を有する範囲を、既存の自治体の境界を越えて設定する必要があるだろう。その上で、生産・加工・流通拠点や社会インフラの最適な配置、域内の関連産業との連携、文化・教育面での充実やジェンダーバランスの改善など、地域に人がとどまり、「食べながら」水産業を支える取り組みが進むことを期待したい。(了)

第590号(2025.03.05発行)のその他の記事

- 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)における資源管理の進展 水産庁国際課課長補佐(企画班担当)◆晝間信児

- 持続可能な水産業 ~「獲りながら」、「食べながら」の視点から~ (一社)全国水産技術協会専務理事◆和田時夫

- MSC認証とカツオ・マグロ類漁業 (一社)MSCジャパン代表理事◆石井幸造

- IUU漁業の現状と日本 ~シャークフィニングから考える~ (株)シーフードレガシー代表取締役社長◆花岡和佳男

- 事務局だより 瀬戸内千代