Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第590号(2025.03.05発行)

PDF

2.5MB

中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)における資源管理の進展

KEYWORDS

クロマグロ/資源管理/地域漁業管理機関

水産庁国際課課長補佐(企画班担当)◆晝間信児

中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)は、カツオ・マグロ類の資源管理を行う地域漁業管理機関であり、日本を含む26の国・地域が加盟している。

一時は歴史的低水準まで減少した太平洋クロマグロ資源は、WCPFCでの保存管理措置の採択等を通じて資源管理を行った結果、順調な回復を見せ、2024年11月末からのWCPFC年次会合において小型魚1.1倍、大型魚1.5倍の増枠が正式に採択された。

一時は歴史的低水準まで減少した太平洋クロマグロ資源は、WCPFCでの保存管理措置の採択等を通じて資源管理を行った結果、順調な回復を見せ、2024年11月末からのWCPFC年次会合において小型魚1.1倍、大型魚1.5倍の増枠が正式に採択された。

WCPFCとは

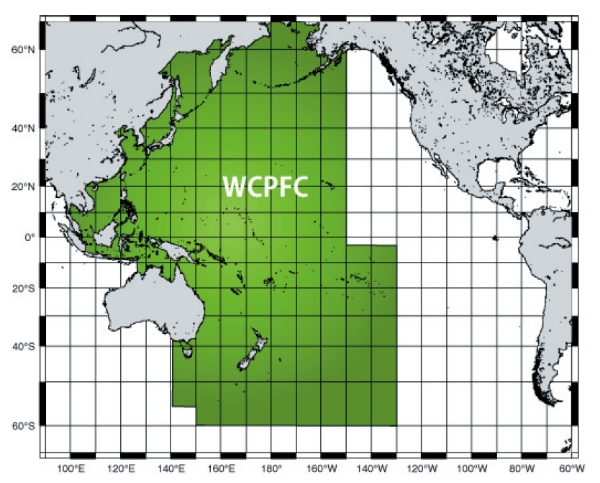

中西部太平洋まぐろ類委員会(Western Central Pacific Fisheries Commission)は、2004年に設立された地域漁業管理機関(漁業管理のための国際機関)であり、カツオ・マグロ類の保存管理措置等を決定している。

WCPFCには、日本の他、米国、EU、太平洋島嶼国等、26カ国・地域が加盟しており、このうち16カ国(太平洋島嶼国、豪州、NZ)は、フォーラム漁業機関(FFA)という地域ブロックとして交渉に臨み、その発言力を確保している。このため、WCPFCにおける交渉では、FFAメンバー国のポジションを把握しながら対応することが特に重要となる。また、WCPFCでの意思決定は、基本的にコンセンサスで行われるところ、FFAメンバー以外の国・地域の関心事項にも留意しながら交渉にあたる必要がある。

WCPFCには、日本の他、米国、EU、太平洋島嶼国等、26カ国・地域が加盟しており、このうち16カ国(太平洋島嶼国、豪州、NZ)は、フォーラム漁業機関(FFA)という地域ブロックとして交渉に臨み、その発言力を確保している。このため、WCPFCにおける交渉では、FFAメンバー国のポジションを把握しながら対応することが特に重要となる。また、WCPFCでの意思決定は、基本的にコンセンサスで行われるところ、FFAメンバー以外の国・地域の関心事項にも留意しながら交渉にあたる必要がある。

■図1 WCPFCの管理対象水域

太平洋クロマグロの資源回復と増枠交渉

太平洋クロマグロ(種名:タイヘイヨウクロマグロ)は、1990年代後半から、特に小型魚の漁獲が増大したことにより資源状況が悪化し、2010年頃には親魚資源量が歴史的低水準まで減少した。日本は太平洋クロマグロの最大の漁獲国・消費国であり、次のとおり資源回復に積極的に対応してきた。

まず、WCPFCでは、2009年に初めて太平洋クロマグロの保存管理措置を採択し、特に未成魚(0〜3歳)に対する漁獲努力量の抑制等を行うことに合意した。日本国内でも、措置の実施に必要な対応を進めていった。さらにWCPFCで措置の強化を主導し、2015年から小型魚(30㎏未満)の漁獲量を2002〜2004年平均水準から半減し、2017年からは大型魚(30㎏以上)の漁獲量を2002〜2004年平均水準から増加させない等の保存管理措置が合意された。日本国内でも、これらの決定を踏まえ数量管理を順次導入し、2018年からは法律に基づく漁獲可能量(TAC)による管理を開始した。これらの努力の結果、太平洋クロマグロ資源が順調な回復を見せたことから、日本は増枠に向けた交渉を開始し、2021年のWCPFCでは、2022年以降、大型魚(30㎏以上)の漁獲上限を15%増枠することに合意した。

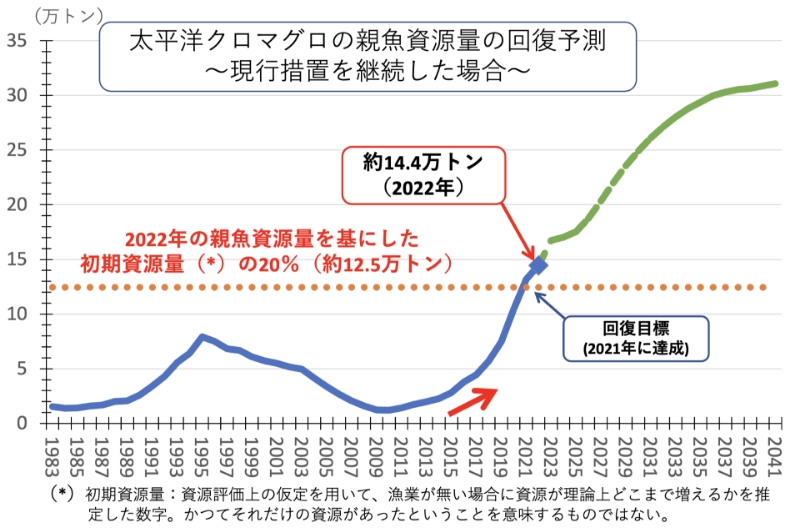

また、2024年には、北太平洋まぐろ類国際科学小委員会(ISC)が更新した最新の資源評価により、親魚資源量が、WCPFCが設定した回復目標(初期資源量の20%)を2021年に達成したことが確認された。加えてISCは、WCPFCが設定した漁獲制御ルール(初期資源量の20%を上回る確率が60%を超える場合、60%以上を維持できる範囲で措置の調整を行う)の下で、増枠が可能であることを示す将来予測を提示した。

国内の漁業関係者からは、漁業現場において太平洋クロマグロの良好な来遊を経験し、数量管理に苦慮しているとの声とともに、WCPFCが大幅な増枠に合意することに大きな期待が寄せられた。

2024年7月に日本の釧路市で開催した全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)とWCPFC北小委員会の合同作業部会※1において、日本からは小型魚1.3倍、大型魚2.3倍の大幅な増枠を提案した。この増枠幅は、WCPFCが設定した漁獲制御ルールの範囲内で最大限の増枠を計算した結果に基づいているものの、将来の親魚資源量が初期資源量の20%に向けて再度減少していくことが見込まれることから、支持は得られなかった。参加国の中には、過去資源の減少をもたらした小型魚の増枠には一切反対するとの立場や、大型魚についても市場への影響の観点から大幅な増枠には反対との立場をとる国もあったが、粘り強く交渉した結果、小型魚1.1倍、大型魚1.5倍の増枠を基本とする措置に合意し、IATTCがこれを検討すること、また、WCPFC北小委員会がWCPFC年次会合に措置の採択を勧告することに合意した。この際、増枠するのであれば、クロマグロ漁業に対する監視取締措置も併せて強化すべきとの意見が示されてきたことへの対応として、日本から監視取締措置(各国・地域が実施する監視取締措置に関する報告義務を設け、2025年以降、具体的措置を検討する手続きを定めるもの)を提案し、増枠の措置とセットで合意した。

同年9月に開催されたIATTC年次会合でこれらの措置が議論され、増枠の措置はそのまま、監視取締措置には技術的修正を加えた上で、いずれの措置もIATTCとして正式に採択した。

続いて、11月末から開催されたWCPFC年次会合でも、増枠の措置はWCPFC北小委員会からの勧告どおりに、監視取締措置には技術的修正を加えた上でWCPFCとして正式に採択した。

大きな期待が寄せられた増枠の実現には、7月の会合、9月のIATTC年次会合、11月末からのWCPFC年次会合と3段階のプロセスで合意を得る必要があったが、太平洋クロマグロの管理をめぐって立場や関心事項が異なる国・地域の間で実際に合意を得ることは容易ではなく、水面下ではさまざまな調整を重ねる必要があった。ただ何より、これまで漁業関係者の方々が、厳格な数量管理に取り組まれた努力の結果、資源が大きく回復したとの評価が得られたことが、増枠の最大の後押しであった※2と感じている。

まず、WCPFCでは、2009年に初めて太平洋クロマグロの保存管理措置を採択し、特に未成魚(0〜3歳)に対する漁獲努力量の抑制等を行うことに合意した。日本国内でも、措置の実施に必要な対応を進めていった。さらにWCPFCで措置の強化を主導し、2015年から小型魚(30㎏未満)の漁獲量を2002〜2004年平均水準から半減し、2017年からは大型魚(30㎏以上)の漁獲量を2002〜2004年平均水準から増加させない等の保存管理措置が合意された。日本国内でも、これらの決定を踏まえ数量管理を順次導入し、2018年からは法律に基づく漁獲可能量(TAC)による管理を開始した。これらの努力の結果、太平洋クロマグロ資源が順調な回復を見せたことから、日本は増枠に向けた交渉を開始し、2021年のWCPFCでは、2022年以降、大型魚(30㎏以上)の漁獲上限を15%増枠することに合意した。

また、2024年には、北太平洋まぐろ類国際科学小委員会(ISC)が更新した最新の資源評価により、親魚資源量が、WCPFCが設定した回復目標(初期資源量の20%)を2021年に達成したことが確認された。加えてISCは、WCPFCが設定した漁獲制御ルール(初期資源量の20%を上回る確率が60%を超える場合、60%以上を維持できる範囲で措置の調整を行う)の下で、増枠が可能であることを示す将来予測を提示した。

国内の漁業関係者からは、漁業現場において太平洋クロマグロの良好な来遊を経験し、数量管理に苦慮しているとの声とともに、WCPFCが大幅な増枠に合意することに大きな期待が寄せられた。

2024年7月に日本の釧路市で開催した全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)とWCPFC北小委員会の合同作業部会※1において、日本からは小型魚1.3倍、大型魚2.3倍の大幅な増枠を提案した。この増枠幅は、WCPFCが設定した漁獲制御ルールの範囲内で最大限の増枠を計算した結果に基づいているものの、将来の親魚資源量が初期資源量の20%に向けて再度減少していくことが見込まれることから、支持は得られなかった。参加国の中には、過去資源の減少をもたらした小型魚の増枠には一切反対するとの立場や、大型魚についても市場への影響の観点から大幅な増枠には反対との立場をとる国もあったが、粘り強く交渉した結果、小型魚1.1倍、大型魚1.5倍の増枠を基本とする措置に合意し、IATTCがこれを検討すること、また、WCPFC北小委員会がWCPFC年次会合に措置の採択を勧告することに合意した。この際、増枠するのであれば、クロマグロ漁業に対する監視取締措置も併せて強化すべきとの意見が示されてきたことへの対応として、日本から監視取締措置(各国・地域が実施する監視取締措置に関する報告義務を設け、2025年以降、具体的措置を検討する手続きを定めるもの)を提案し、増枠の措置とセットで合意した。

同年9月に開催されたIATTC年次会合でこれらの措置が議論され、増枠の措置はそのまま、監視取締措置には技術的修正を加えた上で、いずれの措置もIATTCとして正式に採択した。

続いて、11月末から開催されたWCPFC年次会合でも、増枠の措置はWCPFC北小委員会からの勧告どおりに、監視取締措置には技術的修正を加えた上でWCPFCとして正式に採択した。

大きな期待が寄せられた増枠の実現には、7月の会合、9月のIATTC年次会合、11月末からのWCPFC年次会合と3段階のプロセスで合意を得る必要があったが、太平洋クロマグロの管理をめぐって立場や関心事項が異なる国・地域の間で実際に合意を得ることは容易ではなく、水面下ではさまざまな調整を重ねる必要があった。ただ何より、これまで漁業関係者の方々が、厳格な数量管理に取り組まれた努力の結果、資源が大きく回復したとの評価が得られたことが、増枠の最大の後押しであった※2と感じている。

■図2 太平洋クロマグロの親魚資源量の推移 出典:ISCクロマグロ資源評価レポート(2024年)

WCPFCで進む漁業管理と課題

WCPFCでは、カツオ、キハダ、メバチといったいわゆる熱帯マグロ、これに加えビンナガも重要魚種とされており、保存管理措置の更新にあたっては大きな議論がある。また、メカジキ等のカジキ類についても、保存管理措置の導入が進んでいる。いずれの魚種も、「管理方式※3」の導入が進んでおり、多分に技術的なこれらの議論に対応していく必要がある。

さらに、WCPFCでは漁業のデータ収集及び監視取締のため、船上カメラによる映像記録を活用した電子モニタリング(EM)導入の議論が進んでおり、2024年の年次会合で、EMの共通仕様を定めた暫定スタンダードに合意した。今後WCPFCの保存管理措置の中で、EMが具体的に活用されていく見込みであり、日本の漁業もこのような漁業管理の高度化に対応していく必要がある。(了)

さらに、WCPFCでは漁業のデータ収集及び監視取締のため、船上カメラによる映像記録を活用した電子モニタリング(EM)導入の議論が進んでおり、2024年の年次会合で、EMの共通仕様を定めた暫定スタンダードに合意した。今後WCPFCの保存管理措置の中で、EMが具体的に活用されていく見込みであり、日本の漁業もこのような漁業管理の高度化に対応していく必要がある。(了)

※1 WCPFCと、太平洋東部を管理対象水域とするIATTCは、太平洋を広く回遊する太平洋クロマグロの管理を協調して行うため、毎年、IATTCとWCPFC北小委員会の合同作業部会を開催し、太平洋の東西で調和のとれた管理を議論した上で、各機関の管理措置に反映する協力枠組みを構築している。

※2 WCPFC年次会合の議場では、「太平洋クロマグロの資源回復は、WCPFCのサクセス・ストーリーとして祝福すべき」と述べる参加国もあった。

※3 資源を中長期的に維持すべき水準や、資源の状況に応じた漁獲の在り方を事前に設定しておくもの

※2 WCPFC年次会合の議場では、「太平洋クロマグロの資源回復は、WCPFCのサクセス・ストーリーとして祝福すべき」と述べる参加国もあった。

※3 資源を中長期的に維持すべき水準や、資源の状況に応じた漁獲の在り方を事前に設定しておくもの

第590号(2025.03.05発行)のその他の記事

- 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)における資源管理の進展 水産庁国際課課長補佐(企画班担当)◆晝間信児

- 持続可能な水産業 ~「獲りながら」、「食べながら」の視点から~ (一社)全国水産技術協会専務理事◆和田時夫

- MSC認証とカツオ・マグロ類漁業 (一社)MSCジャパン代表理事◆石井幸造

- IUU漁業の現状と日本 ~シャークフィニングから考える~ (株)シーフードレガシー代表取締役社長◆花岡和佳男

- 事務局だより 瀬戸内千代