Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第589号(2025.02.20発行)

PDF

1.9MB

海洋の衡平性の確保

KEYWORDS

ブルーエコノミー/持続可能性/沿岸地域社会

インドネシア・オーシャン・ジャスティス・イニシアチブ共同設立者兼プログラム・ディレクター◆Stephanie JUWANA

課題を抱える世界経済において海洋は有望なフロンティアであり、ブルーエコノミーへの投資は急増している。

しかし、衡平性を組み込まないままブルーエコノミーを推進すれば、広範にわたる不正義が生じかねない。

海洋の衡平性を確保することは、持続的な経済成長を促進し、社会の安定性を高め、持続可能な資源としての海洋の可能性を最大限に引き出すために不可欠である。

しかし、衡平性を組み込まないままブルーエコノミーを推進すれば、広範にわたる不正義が生じかねない。

海洋の衡平性を確保することは、持続的な経済成長を促進し、社会の安定性を高め、持続可能な資源としての海洋の可能性を最大限に引き出すために不可欠である。

世界経済における海洋の可能性

COVID-19パンデミックによる経済的混乱と、世界的な石油紛争の波紋から世界各国が立ち直ろうと努力する中、2024年の経済成長見通しは依然として低調だ。国際通貨基金(IMF)と世界銀行は、世界経済の成長は安定しているものの、その成長率には力不足があると予測している。この弱い軌道は複数の危機に直面している。世界経済フォーラムは『2023年版グローバルリスク報告書』の中で、生活費危機、インフレ上昇、食糧供給の混乱など、世界経済に影響を与え続けている主要な課題を挙げている。

こうした課題の中で、海洋は有望な経済フロンティアであるとの見方が強まっている。「ブルーエコノミー」という概念は、そうした認識を促進している。オランダのDealroom社によれば、ブルーエコノミーの取り組みへの投資は急増しており、過去8年間で世界全体で4倍以上に増加している。さらに、ブルーエコノミー部門は、陸上での生産に比べて回復力を示している。欧州連合(EU)の『2024ブルーエコノミー報告書』は、COVID-19の大流行とエネルギー価格の高騰にもかかわらず、ブルーエコノミー部門の多くが経済パフォーマンスを向上させたことを強調している。

こうした課題の中で、海洋は有望な経済フロンティアであるとの見方が強まっている。「ブルーエコノミー」という概念は、そうした認識を促進している。オランダのDealroom社によれば、ブルーエコノミーの取り組みへの投資は急増しており、過去8年間で世界全体で4倍以上に増加している。さらに、ブルーエコノミー部門は、陸上での生産に比べて回復力を示している。欧州連合(EU)の『2024ブルーエコノミー報告書』は、COVID-19の大流行とエネルギー価格の高騰にもかかわらず、ブルーエコノミー部門の多くが経済パフォーマンスを向上させたことを強調している。

ブルーエコノミーの定義、その可能性と落とし穴

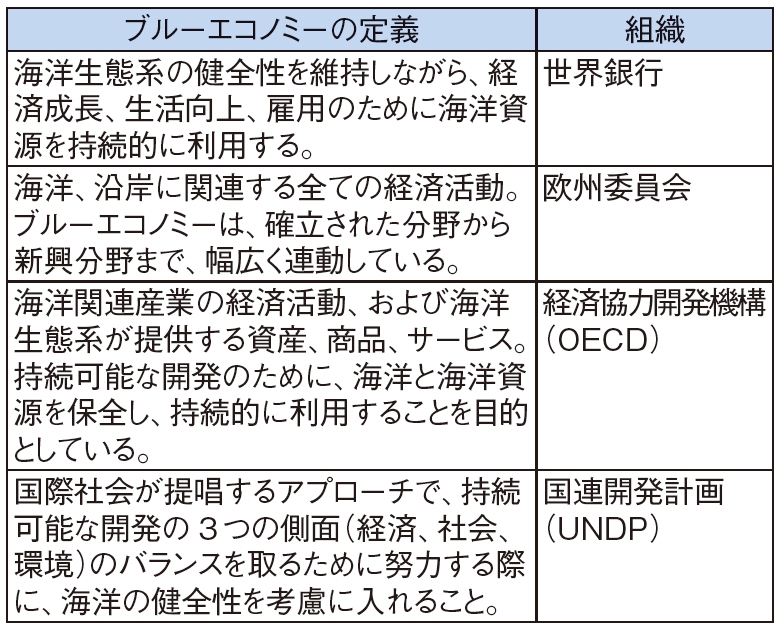

ブルーエコノミーの普遍的な定義がないため、解釈はさまざまである(表)。多くの場合、この概念は開発と称して海洋資源の搾取を正当化するために使われている。しかし、国連などの組織は、ブルーエコノミーを定義する際、持続可能な実践を重視している(表)。ほとんどの定義が持続可能性を強調し、生態系が健全に維持されれば、海洋の生産性が高まることを認めている。「持続可能な海洋経済」という言葉は、搾取と保全のバランスをとるためによく使われる。

持続可能性が共通のテーマである一方で、ほとんどの定義において衡平性※と正義は後回しにされがちである。海洋の不正義は、このような定義の結果となりうる。2020年にネイサン・ベネットらが行った研究で明らかになったように、成長を重視するブルーエコノミーが生み出しうる不正義には幾つかの形がある。

持続可能性が共通のテーマである一方で、ほとんどの定義において衡平性※と正義は後回しにされがちである。海洋の不正義は、このような定義の結果となりうる。2020年にネイサン・ベネットらが行った研究で明らかになったように、成長を重視するブルーエコノミーが生み出しうる不正義には幾つかの形がある。

■表 著名な組織による定義の比較

海洋不衡平への挑戦

海洋の不衡平は、不正義の4つの主要な症状から生じる。

①海洋資源からの恩恵への不均等なアクセス──大規模漁業が経済的利益を独占する一方で、小規模漁業者はしばしば高価値市場へのアクセスを欠いている。

②海洋および沿岸環境で発生している環境上の危険や被害への不均衡な露出──周縁化された沿岸地域社会は、海面上昇などの環境問題から生じるリスクの高まりに直面している。

③意思決定からの排除──政策立案への社会的弱者の参加が制限されることで、衡平性に欠ける政策が生まれる。

④人権侵害──国際労働機関(ILO)を含む報告では、漁業部門における強制労働や人身売買などの問題を指摘している。

こうした不正義は、ジェンダーや人種的不平等など、より広範な問題と結びついていることが多い。

海洋の不衡平に対処することは、倫理的な理由からだけでなく、持続的な経済成長のためにも極めて重要である。健康問題や社会的不安定性など、不衡平に関連する結果は大きなコストをもたらし、最終的には成長を損なうことになる。言い換えれば、社会的衡平性に焦点を当てることで、成長をより持続的なものにすることができる。例えば、小規模漁業の衡平性を確保することは、漁獲高を維持して大いに食料安全保障を支え、多くの漁民に生計を提供し、国家が失業率や貧困率を抑制する上で重要な役割を果たしている。

①海洋資源からの恩恵への不均等なアクセス──大規模漁業が経済的利益を独占する一方で、小規模漁業者はしばしば高価値市場へのアクセスを欠いている。

②海洋および沿岸環境で発生している環境上の危険や被害への不均衡な露出──周縁化された沿岸地域社会は、海面上昇などの環境問題から生じるリスクの高まりに直面している。

③意思決定からの排除──政策立案への社会的弱者の参加が制限されることで、衡平性に欠ける政策が生まれる。

④人権侵害──国際労働機関(ILO)を含む報告では、漁業部門における強制労働や人身売買などの問題を指摘している。

こうした不正義は、ジェンダーや人種的不平等など、より広範な問題と結びついていることが多い。

海洋の不衡平に対処することは、倫理的な理由からだけでなく、持続的な経済成長のためにも極めて重要である。健康問題や社会的不安定性など、不衡平に関連する結果は大きなコストをもたらし、最終的には成長を損なうことになる。言い換えれば、社会的衡平性に焦点を当てることで、成長をより持続的なものにすることができる。例えば、小規模漁業の衡平性を確保することは、漁獲高を維持して大いに食料安全保障を支え、多くの漁民に生計を提供し、国家が失業率や貧困率を抑制する上で重要な役割を果たしている。

海洋の衡平性を確保するための戦略

一般的に、海洋の衡平性は、3つの統治秩序(価値観・原則・規範/制度/コミュニティの権利を擁護する能力)を通じて確保することができる。これらの取り組みの指針となるのが、4つの重要な戦略である。

第一に、ブルーエコノミーの概念に組み込まれている成長パラダイムを再考し、衡平性と正義に関わる施策を統合することである。世界はかなり長い間、人為的な圧力の増大に対応するため、GDPを中心に成長を進めてきた。その結果、気候変動の影響など数々の危機を招いた。衡平性と正義を統合したモデルへのパラダイム転換が必要である。これには、ブルーエコノミーの実施を導く規範に、衡平な原則を組み込むことが含まれる。

第二に、公共サービス志向の特徴を備えた、透明で包括的なガバナンスの確保である。透明で包摂的な政策立案により、周縁化されたコミュニティが、自分たちの生活に影響を与える決定において発言権を持ち、衡平性を活性化する政策を促進することができる。

第三に、正義へのアクセスの確保である。これには、周縁化されたコミュニティが自分たちの権利を理解できるようにすること、公民権運動を育成すること、正義の提供が衡平で差別のないものであることを保証することが含まれる。

第四に、ブルーエコノミーに投資する資金の流れを、海洋の衡平性を確保する取り組みに振り向けることである。これには、大企業のみを優遇するのではなく、小規模漁業やコミュニティ主導の沿岸管理に投資を振り向けることも含まれる。

第一に、ブルーエコノミーの概念に組み込まれている成長パラダイムを再考し、衡平性と正義に関わる施策を統合することである。世界はかなり長い間、人為的な圧力の増大に対応するため、GDPを中心に成長を進めてきた。その結果、気候変動の影響など数々の危機を招いた。衡平性と正義を統合したモデルへのパラダイム転換が必要である。これには、ブルーエコノミーの実施を導く規範に、衡平な原則を組み込むことが含まれる。

第二に、公共サービス志向の特徴を備えた、透明で包括的なガバナンスの確保である。透明で包摂的な政策立案により、周縁化されたコミュニティが、自分たちの生活に影響を与える決定において発言権を持ち、衡平性を活性化する政策を促進することができる。

第三に、正義へのアクセスの確保である。これには、周縁化されたコミュニティが自分たちの権利を理解できるようにすること、公民権運動を育成すること、正義の提供が衡平で差別のないものであることを保証することが含まれる。

第四に、ブルーエコノミーに投資する資金の流れを、海洋の衡平性を確保する取り組みに振り向けることである。これには、大企業のみを優遇するのではなく、小規模漁業やコミュニティ主導の沿岸管理に投資を振り向けることも含まれる。

海洋の可能性を最大限に

ブルーエコノミーの枠組みに衡平性を組み込むことは、不正義と社会的不安定を永続させる政策を防ぐために不可欠である。不衡平に対処することで、各国は持続的な経済成長を促進し、社会の安定性を高め、持続可能な資源としての海洋の可能性を最大限に引き出すことができる。こうした取り組みは、周縁化されたコミュニティの福祉を優先し、ガバナンスと開発への包括的なアプローチを促進し、ブルーエコノミーの恩恵が衡平に共有されるようにしなければならない。(了)

※ 衡平(釣り合いの取れていること)はequityの訳語。

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。

https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。

https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

第589号(2025.02.20発行)のその他の記事

- 国際海洋法裁判所判事の18年 元国際海洋法裁判所判事◆柳井俊二

- 国際海洋法裁判所における気候変動勧告的意見 東北大学国際法政策センター 学術研究員◆山下毅

- プラスチック汚染を根絶するために ~INC 5からの考察~ (公財)笹川平和財団海洋政策研究所上席研究員◆Emadul ISLAM

- 海洋の衡平性の確保 インドネシア・オーシャン・ジャスティス・イニシアチブ共同設立者兼プログラム・ディレクター◆Stephanie JUWANA

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣