Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第587号(2025.01.20発行)

PDF

2.3MB

アジア・北極協力と日本の北極関与の次なる展開

KEYWORDS

北極評議会/アジア5カ国/北欧北極圏

アイスランド大学助教授◆Kristín INGVARSDÓTTIR

日本を含むアジア5カ国による北極評議会でのオブザーバー資格獲得(2013年)が、アジアと北極の協力の転機であった。

以来、地政学的変動を含む多くの変化があった。

本稿では、北欧北極圏へのアジアの関与の現状について、特に2025年から新たな段階に入ろうとしている日本の役割に焦点を当てて論じる。

以来、地政学的変動を含む多くの変化があった。

本稿では、北欧北極圏へのアジアの関与の現状について、特に2025年から新たな段階に入ろうとしている日本の役割に焦点を当てて論じる。

北極評議会におけるアジア諸国のオブザーバー参加

2013年、「アジア5カ国」(中国、インド、日本、韓国、シンガポール)が北極評議会のオブザーバー資格を取得したことは、アジアと北極の協力において大きな転機であった。それから10年以上が経過し、その間の地政学的な激変も含め、状況は大きく変化している。本稿では、アジア諸国による北欧北極圏への関与の現状について、特に2025年以降に新たな展開が見込まれる日本の役割に焦点を当てて論じる。

「アジア5カ国」が北極評議会のオブザーバー資格を申請した際、北極評議会のメンバー8カ国※1の態度はさまざまであった。北欧諸国※2は非北極圏諸国の申請を支持したが、ロシアとカナダは「明確に懐疑的」であり、米国は「立場を積極的に示さなかった」※3。ノルウェーの研究者レイフ・ルンデによれば、「ノルウェーを中心とする北欧諸国は、アジア諸国の関心を前向きに捉え、北極評議会をより将来志向のフォーラムにするものとして評価した」※4。

しかしながら、「アジア5カ国」の北極や極地への関与の形は、それぞれ大きく異なる。例えば、日本は1959年南極条約の原署名国であり、アジアでおそらく初めて、国立の極地研究所を設立した。一方、シンガポールには北極政策も北極圏内の研究拠点もなく、インドは北極大使を持たない。このように、それぞれの国が北極地域で果たす役割やその「姿勢」は大きく異なっている。

「アジア5カ国」が北極評議会のオブザーバー資格を申請した際、北極評議会のメンバー8カ国※1の態度はさまざまであった。北欧諸国※2は非北極圏諸国の申請を支持したが、ロシアとカナダは「明確に懐疑的」であり、米国は「立場を積極的に示さなかった」※3。ノルウェーの研究者レイフ・ルンデによれば、「ノルウェーを中心とする北欧諸国は、アジア諸国の関心を前向きに捉え、北極評議会をより将来志向のフォーラムにするものとして評価した」※4。

しかしながら、「アジア5カ国」の北極や極地への関与の形は、それぞれ大きく異なる。例えば、日本は1959年南極条約の原署名国であり、アジアでおそらく初めて、国立の極地研究所を設立した。一方、シンガポールには北極政策も北極圏内の研究拠点もなく、インドは北極大使を持たない。このように、それぞれの国が北極地域で果たす役割やその「姿勢」は大きく異なっている。

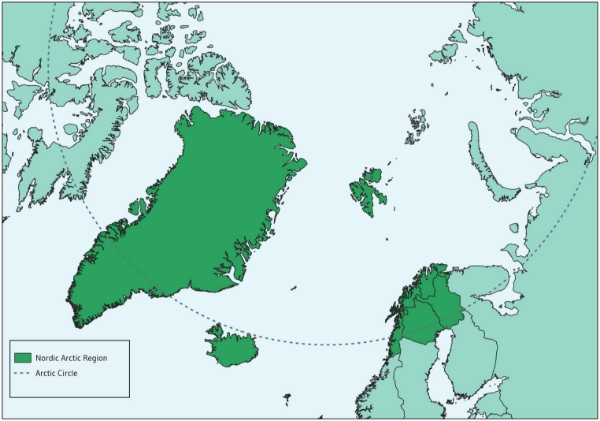

北欧北極圏(出典:ラップランド大学北極センター)

地政学的変化と北極協力へのその影響

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、政治的結束の重要性が増し、アジア5カ国間の差異は、さらに重要なものとなっている。「志を同じくする国々」という表現が国際舞台で頻繁に使われるようになり、「分断された北極」や「二つの北極」という言葉もますます一般的になってきた。これは、ロシアの広大な北極地域とその他の北極諸国との深い分断を指す表現である。

日本、韓国、シンガポールはロシアの侵攻をすぐに非難し、制裁を科したが、インドは「戦略的中立」を保ち、中国はロシアとの関係が複雑でありながらも、同盟国と見なされている。最近では、ロシアと中国が北極で共同軍事演習を行ったことにより、両国のパートナーシップが緊密であるとの印象が強化され、北極周辺の軍事的緊張が高まっている。この動きは北大西洋条約機構(NATO)や米国を警戒させる要因となっている。

このような状況は特に中国のイメージに悪影響を及ぼしている。例えば、過去数年間にアイスランドやスウェーデンで行われた調査では、中国との協力や投資への警戒心が高まる一方、日本との協力には好意的な関心が示されている。スウェーデンの調査では、インドについても、国際的責任を果たさない、人権を尊重しないといった否定的な評価が目立つ。このような動向は、北欧諸国がアジア諸国と北極協力を進める意欲にも影響を及ぼしている。最近の研究からは、中国との北極協力への関心が近年大幅に冷え込んでいることがわかる。中国のアイスランドでの研究活動が安全保障の文脈で議論されることが増えている。一方で、日本の科学者による同様の研究活動については、懸念が一切示されていないことも、この研究で明らかにされている※5。

日本、韓国、シンガポールはロシアの侵攻をすぐに非難し、制裁を科したが、インドは「戦略的中立」を保ち、中国はロシアとの関係が複雑でありながらも、同盟国と見なされている。最近では、ロシアと中国が北極で共同軍事演習を行ったことにより、両国のパートナーシップが緊密であるとの印象が強化され、北極周辺の軍事的緊張が高まっている。この動きは北大西洋条約機構(NATO)や米国を警戒させる要因となっている。

このような状況は特に中国のイメージに悪影響を及ぼしている。例えば、過去数年間にアイスランドやスウェーデンで行われた調査では、中国との協力や投資への警戒心が高まる一方、日本との協力には好意的な関心が示されている。スウェーデンの調査では、インドについても、国際的責任を果たさない、人権を尊重しないといった否定的な評価が目立つ。このような動向は、北欧諸国がアジア諸国と北極協力を進める意欲にも影響を及ぼしている。最近の研究からは、中国との北極協力への関心が近年大幅に冷え込んでいることがわかる。中国のアイスランドでの研究活動が安全保障の文脈で議論されることが増えている。一方で、日本の科学者による同様の研究活動については、懸念が一切示されていないことも、この研究で明らかにされている※5。

日本の北極での活動

日本は長年にわたり、北極科学研究に積極的に貢献してきた。現在、日本はカナダ、アイスランド、スヴァールバル(ノルウェー)などに研究拠点を持ち、北極全域でさまざまな協力関係を築いている。また、日本は北極外交にも力を入れており、アイスランドとの関係がその好例である。2015年にはアイスランドで開催された北極サークル総会で初の北極政策を発表し、2018年には外務大臣(当時)の河野太郎氏が同総会を訪れ、基調講演を行った。2021年には日本とアイスランドが共同で第3回北極科学大臣会合(ASM3)を開催した。この会合には、世界中から27名の科学担当大臣(または代表者)が参加した。さらに、2023年3月には、日本財団と(公財)笹川平和財団が共催した「北極サークル日本フォーラム」が東京で開催された。このフォーラムに4名の現役閣僚(当時)と2名の元閣僚が参加したことは、日本にとって北極外交の重要性の高まりの表れと言えよう。また、オラフル・ラグナル・グリムソン前アイスランド大統領が述べたように、このフォーラムには25カ国から300名以上の参加者が集まり、「アジアで開催される北極の会議として異例」な会議となった※6。

北極サークル日本フォーラム(2023年春)における「アジア5カ国」代表

日本の北極政策の次なる展開

2025年は日本の北極での活動にとって重要な年となる。まず、「北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)」が終了を迎え、その後継プロジェクトが注目される。また、日本の北極政策発表から10年目にあたることから、節目の年としてこれまでの日本の関与を振り返り、今後を考える良い機会となる。さらに、2025年には、砕氷能力を備えた新たな北極研究船「みらいII」の就航に向けて、重要な計画と準備が進展するだろう。2025年は、日本が北極科学と外交を次のフェーズへと進める重要な年となりそうだ。

日本の北極政策の柱は、「科学」「環境・気候」「法の支配」である。現在の地政学的情勢において、日本の北極協力は、アジア諸国との協力、そして北極諸国との協力の両局面において、おそらくこれまで以上に重要になるであろう。(了)

日本の北極政策の柱は、「科学」「環境・気候」「法の支配」である。現在の地政学的情勢において、日本の北極協力は、アジア諸国との協力、そして北極諸国との協力の両局面において、おそらくこれまで以上に重要になるであろう。(了)

※1 カナダ、デンマーク(グリーンランドおよびフェロー諸島を含む)、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、米国

※2 デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン

※3 Solli, P.E., Wilson Rowe, E., & Yennie Lindgren, W.(2013). Coming into the cold: Asia's Arctic interests. Polar Geography, 36(4), 253-270, p. 261.

※4 Lunde, L. (2014). The Nordic embrace: Why the Nordic countries welcome Asia to the Arctic table. Asia Policy, 18(1), 39-45, p. 39.

※5 Ingvarsdóttir, K., & Hauksdóttir, G. R. Th. (2024). Science diplomacy for stronger bilateral relations? The role of Arctic science in Iceland’s relations with Japan and China. The Polar Journal, 14(1), 314–332.

※6 Olafur Ragnar GRIMSSON著「北極サークルの役割と日本フォーラムの成功」本誌第551号(2023.07.20発行)

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。 https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

※2 デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン

※3 Solli, P.E., Wilson Rowe, E., & Yennie Lindgren, W.(2013). Coming into the cold: Asia's Arctic interests. Polar Geography, 36(4), 253-270, p. 261.

※4 Lunde, L. (2014). The Nordic embrace: Why the Nordic countries welcome Asia to the Arctic table. Asia Policy, 18(1), 39-45, p. 39.

※5 Ingvarsdóttir, K., & Hauksdóttir, G. R. Th. (2024). Science diplomacy for stronger bilateral relations? The role of Arctic science in Iceland’s relations with Japan and China. The Polar Journal, 14(1), 314–332.

※6 Olafur Ragnar GRIMSSON著「北極サークルの役割と日本フォーラムの成功」本誌第551号(2023.07.20発行)

●本稿は、英語の原文を翻案したものです。原文は、当財団英文サイトでご覧いただけます。 https://www.spf.org/en/opri/newsletter/

第587号(2025.01.20発行)のその他の記事

- アジア・北極協力と日本の北極関与の次なる展開 アイスランド大学助教授◆Kristín INGVARSDÓTTIR

- 北極サークル総会における極域対話の発足とその潜在的影響 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆Santosh Kumar RAUNIYAR

- 北極環境変化が日本に極端気象をもたらす 新潟大学自然科学系教授◆本田明治

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆幡谷咲子