Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第587号(2025.01.20発行)

PDF

2.3MB

北極環境変化が日本に極端気象をもたらす

KEYWORDS

地球温暖化/北極寒気/偏西風蛇行

新潟大学自然科学系教授◆本田明治

地球温暖化に伴って北極域では急速な環境変化が進んでいる。

海氷・積雪・氷床など雪氷の縮小は北極寒気の源である冷源が弱まることを意味し、日本など中緯度帯の冬は総じてマイルドになる一方、寒波や豪雪にもしばしば見舞われている。

偏西風が蛇行しやすくなり一時的に強い寒気が入りやすくなるからで、将来温暖化が進行した場合でも、経験のない寒波や豪雪に襲われる可能性は十分にある。

海氷・積雪・氷床など雪氷の縮小は北極寒気の源である冷源が弱まることを意味し、日本など中緯度帯の冬は総じてマイルドになる一方、寒波や豪雪にもしばしば見舞われている。

偏西風が蛇行しやすくなり一時的に強い寒気が入りやすくなるからで、将来温暖化が進行した場合でも、経験のない寒波や豪雪に襲われる可能性は十分にある。

近年の北極海の雪氷の縮小と北極寒気の挙動

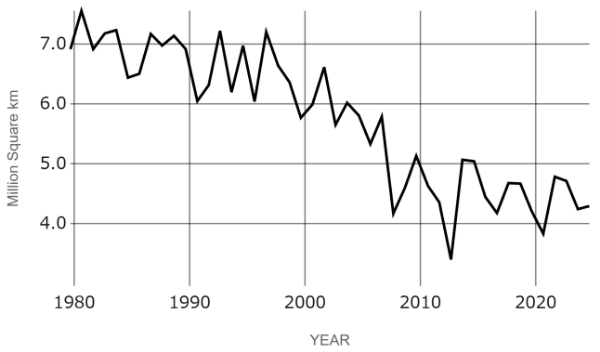

地球温暖化の影響が最も現れやすいのは北極域で、北極温暖化増幅とも呼ばれ全球平均に比べて2倍以上の速さで温暖化が進行している。特に、雪氷(積雪、海氷、凍土、氷床など)の縮小により地面や海面が露出し、太陽光を吸収することでさらなる温度上昇を招く「氷―アルベド・フィードバック」が主な要因である。北極域の雪氷の縮小は1990年代から顕在化してきたが、中でも夏季の北極海の海氷面積は90年代半ばから2010年代初頭にかけて顕著な減少傾向にあった。図1にある通り、700万km2前後で推移していたが、2012年にはほぼ半減している。海氷の減少は海洋の高温化を助長し、海氷の減少を促進させたと考えられる。海氷の減少は大気への熱や水蒸気の放出も加速させるので、低気圧の発達や降水・降雪分布の変化を北極海上のみならず周辺の陸域にも及ぼす。また、近年はグリーンランド氷床やシベリア凍土の縮小も顕在化している。雪氷の縮小は北極寒気の源である冷源が弱まることに対応し、日本など中緯度帯への寒気の流出も総じて弱まることを意味する。

一方、近年の日本や北米など中緯度帯では寒波や豪雪にしばしば見舞われているのは何故か? 北極寒気の縮小は、南北温度差が小さくなることを意味する。日本など中緯度帯に吹いている偏西風の強さと直進性は南北温度差に比例するので、温度差の縮小は偏西風の減速をもたらすとともに直進性も弱めることになる。つまり偏西風が南北方向に大きく蛇行することで、極域と熱帯域の空気の交換が容易になるのである。常時蛇行が強まるわけではないものの、一時的には強い寒気が中緯度帯に到来しやすくなることが理解できる。また熱帯起源の暖気も北偏しやすいので、シベリア、アラスカ、カナダなどの北極域でも記録的な高温に見舞われやすくなっている。

一方、近年の日本や北米など中緯度帯では寒波や豪雪にしばしば見舞われているのは何故か? 北極寒気の縮小は、南北温度差が小さくなることを意味する。日本など中緯度帯に吹いている偏西風の強さと直進性は南北温度差に比例するので、温度差の縮小は偏西風の減速をもたらすとともに直進性も弱めることになる。つまり偏西風が南北方向に大きく蛇行することで、極域と熱帯域の空気の交換が容易になるのである。常時蛇行が強まるわけではないものの、一時的には強い寒気が中緯度帯に到来しやすくなることが理解できる。また熱帯起源の暖気も北偏しやすいので、シベリア、アラスカ、カナダなどの北極域でも記録的な高温に見舞われやすくなっている。

■図1 北極海の海氷最小面積の時系列

極端気象をもたらす北極起源の寒冷渦

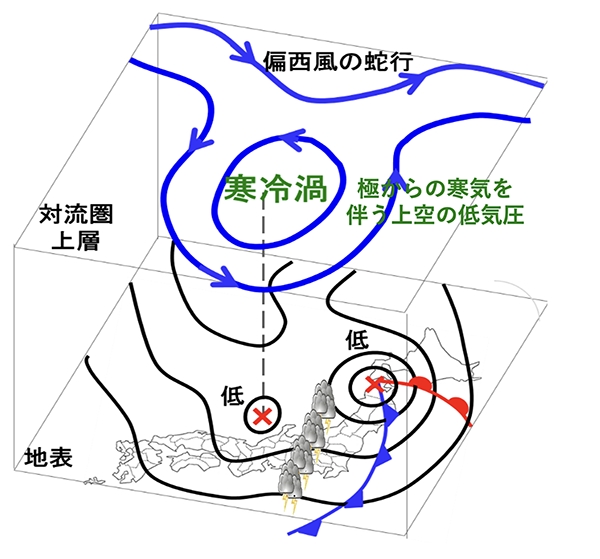

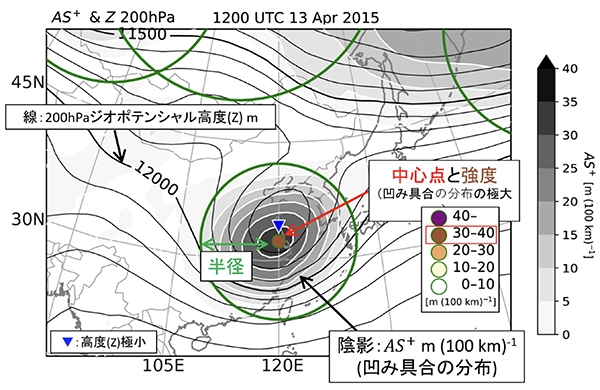

北極の寒気はどのように中緯度や低緯度に流出しているのか? 中緯度の上空に吹く偏西風は、言い換えれば極の寒気と熱帯の暖気の境界で、気候平均場でも蛇行している。冬季の北半球では極東と北米東岸で低緯度側に大きく蛇行しており、気候学的に北極の寒気が入りやすいエリアである。蛇行の程度は年により異なるので、それによって寒冬や暖冬になったりする。一方、日々で見た場合はより複雑である。地上天気図で見る移動性の高低気圧の発達の程度は上空の偏西風の蛇行の大きさに対応する。例えば低気圧が東に抜けると地上では冷たい北風が強まるが、上空では偏西風が低緯度側に蛇行(トラフと呼ばれる)しており、これが極側からの(上空の)寒気の侵入に対応する。特にトラフが強まると切り離された渦となりこれは上空の寒気を伴うため「寒冷渦(かんれいうず)」と呼ばれる(図2上)。この寒冷渦は数日から長ければ1週間ほど停滞する傾向があり、冷たく重い空気が上空を覆うため、直下の大気は不安定になり、豪雨・雷雨や竜巻・突風など災害を伴う極端気象をしばしば発生させる。筆者らの研究室では、寒冷渦(とその前段階のトラフ)の中心・強度・半径を上空天気図から客観的に抽出する手法の開発に成功し「寒冷渦指標」と命名、日々の上空寒気を監視する寒冷渦マップを新潟大学ホームページで公開している(図2下)。この指標を用いて寒冷渦を追跡すると日本に到来する多くの寒冷渦は、ユーラシア大陸北部の北極海沿岸付近に起源を持ち1週間~10日ほどかけて到来することも分かってきた。このように、北極上空で形成された寒気は日々の偏西風の蛇行に伴ってトラフや寒冷渦の形でわれわれの住む中緯度帯に到来するのである。先に示したように近年は偏西風の蛇行が強まる傾向にあり、寒冷渦が時には低緯度まで侵入し台風の進路にまで影響を及ぼし、「迷走台風」の要因の一つにもなっている。

■図2 (上)上空の寒冷渦と極端現象の関係の模式図

新潟大学プレスリリース https://www.niigata-u.ac.jp/news/2021/93683/

■図2 (下)寒冷渦指標(中心、強度、半径)の一例

温暖化で北極寒気や極端気象はどうなる?

地球温暖化の進行にもかかわらず、近年の日本や米国など中緯度帯でしばしば記録的な寒波・豪雪に見舞われているが、さらに温暖化が進んだ場合、寒波や豪雪はより頻発化・激甚化するのだろうか? 答えはNoでもありYesでもある。以下、北半球を例に説明する。温暖化は北極の雪氷の直接的な縮小であり、すなわち冷源としての機能は低下していくので、北極の寒気の総体は間違いなく減少していく。とはいえ、中低緯度域より相対的には低温であるので、温暖化が進行しても一定の寒気は存在する。季節平均でみると極域と熱帯域の南北温度差が最大になるのは冬季で、偏西風の強さや気候学的な蛇行も最大になる。極域の温暖化は冬季に大きいので南北温度差の減少も大きく、気候学的な蛇行も弱まると考えられ、日本など中緯度帯の冬は総じてマイルドになるだろう。一方、日々の時間スケールで見た場合、先に示したように南北温度差の減少は偏西風の蛇行を一時的にではあるがより強める可能性がある。北極寒気は通常はドーム状に留まっており、ドームの縁(偏西風)が蛇行することで中低緯度に寒気を放出するが、蛇行の北偏が北極域に及ぶと北極寒気そのものが分裂するような事態を招くことになる。これは将来のことではなく、既にその走りは現れているといえる。

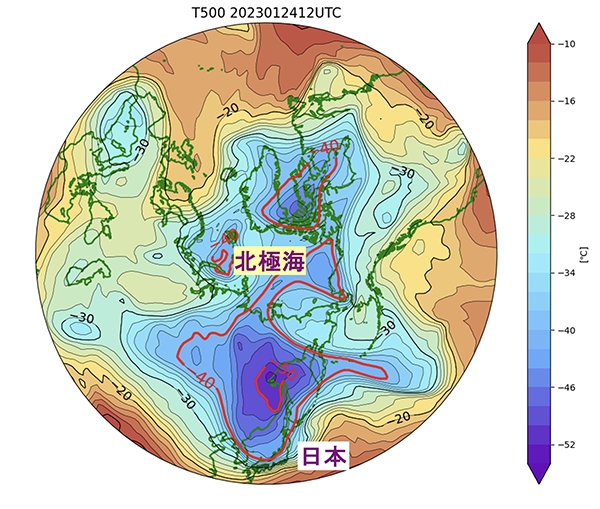

例えば、2023年1月24日の日本一帯は10年に1度と言われる記録的寒波に見舞われ京都など近畿地方の都市部でも大雪となった。図3はその日の北極から見た上空5,400m付近の気温の分布図である。北極からの寒気が日本に向けて大きく張り出し、-50℃以下の寒気の中心はオホーツク海付近にあり、日本海上空も通常より15℃前後低い-40℃以下の寒気に覆われた。一方、図の中心の北極海上空は-40℃よりも暖かい空気に覆われている。通常は北極点を中心に覆っている-40℃以下の空気がほぼ分裂して、北極寒気が丸ごと日本まで移動してきたのである。将来的に温暖化が進行した場合でも、頻度は少ないものの北極寒気分裂のようなことが起こると記録的な寒波に見舞われ、高温化した日本海からはより水蒸気が供給され雪雲が発達するなど一定の条件が整うと、経験のない豪雪に見舞われる可能性は十分にあると考える。(了)

例えば、2023年1月24日の日本一帯は10年に1度と言われる記録的寒波に見舞われ京都など近畿地方の都市部でも大雪となった。図3はその日の北極から見た上空5,400m付近の気温の分布図である。北極からの寒気が日本に向けて大きく張り出し、-50℃以下の寒気の中心はオホーツク海付近にあり、日本海上空も通常より15℃前後低い-40℃以下の寒気に覆われた。一方、図の中心の北極海上空は-40℃よりも暖かい空気に覆われている。通常は北極点を中心に覆っている-40℃以下の空気がほぼ分裂して、北極寒気が丸ごと日本まで移動してきたのである。将来的に温暖化が進行した場合でも、頻度は少ないものの北極寒気分裂のようなことが起こると記録的な寒波に見舞われ、高温化した日本海からはより水蒸気が供給され雪雲が発達するなど一定の条件が整うと、経験のない豪雪に見舞われる可能性は十分にあると考える。(了)

■図3 2023年1月24日の対流圏中層(500hPa)の気温分布

ArCS II小冊子『変わりゆく北極』 https://www.nipr.ac.jp/arcs2/outreach/booklet202402/

第587号(2025.01.20発行)のその他の記事

- アジア・北極協力と日本の北極関与の次なる展開 アイスランド大学助教授◆Kristín INGVARSDÓTTIR

- 北極サークル総会における極域対話の発足とその潜在的影響 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆Santosh Kumar RAUNIYAR

- 北極環境変化が日本に極端気象をもたらす 新潟大学自然科学系教授◆本田明治

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆幡谷咲子