Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第586号(2025.01.05発行)

PDF

1.8MB

国連気候変動枠組条約制度における海洋コミュニティの役割

KEYWORDS

パリ協定/海洋と気候変動対話/海洋パビリオン

(公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下で、海洋には十分な関心が払われてこなかったが、海洋コミュニティの活動により「海洋と気候変動対話」が設立され、議論を深める場となっている。

海洋パビリオンの設置など、海洋のプレゼンス向上に向けた試みもされている。

困難な状況の中、海をまもり、気候変動と立ち向かうためには、まずは日本を含む各国NDCsにおける野心向上、そして海洋関連の取り組み強化が肝要である。

海洋パビリオンの設置など、海洋のプレゼンス向上に向けた試みもされている。

困難な状況の中、海をまもり、気候変動と立ち向かうためには、まずは日本を含む各国NDCsにおける野心向上、そして海洋関連の取り組み強化が肝要である。

パリ協定の目標達成に向けた現在地

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)は、その名の通り気候変動に対処するための国際条約である。その下で採択された議定書・協定やルールをも包含してここではUNFCCC制度という。同制度の下、2015年には、京都議定書の後継として、2020年以降の国際枠組を定める「パリ協定」が採択され、世界が湧いた。それから9年、パリ協定始動から5年。UNFCCC制度の下での海洋に関わる動きを俯瞰し、その役割についてあらためて考えてみたい。

パリ協定では、各国が自主的に目標(自国が決定する貢献:NDC)を設定し、目標達成に向けた世界全体の進捗状況を5年毎に評価する、グローバルストックテイク(GST)の仕組みが採用された。GST後のNDC更新の機会のたびに、自国の目標を以前より高く設定(「野心向上」という言い方をする)せねばならないというルールはあるものの、このような自主性に頼る方式で、パリ協定の1.5℃目標を本当に達成できるのか—多くの期待と、採択当時の熱狂が鎮まるにしたがって増大してきた不安と懸念を一身に背負って開催されたのが、2023年の第1回GSTであった。そして2025年2月には、各国が次のNDCを提出する期限が来る。

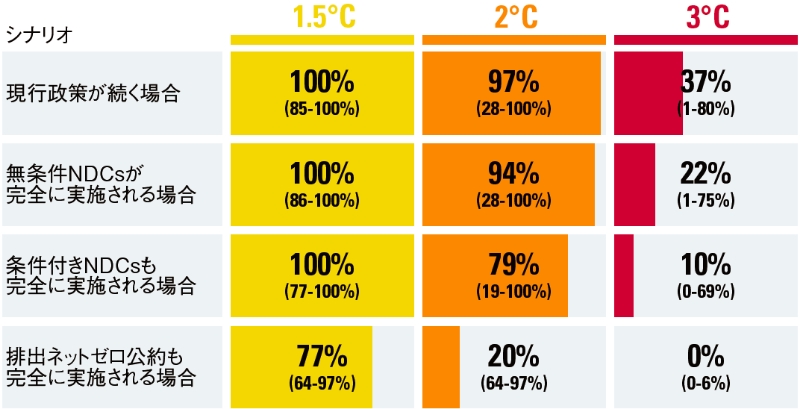

既にさまざまな場面で指摘されているように、現在提出されているNDCsの目標が全て達成されたとしても、気温上昇を産業化前から1.5℃はおろか2℃未満に抑えることも難しい(図)。野心を飛躍的に向上させる形でのNDCの更新とその実施が今後欠かせない。

パリ協定では、各国が自主的に目標(自国が決定する貢献:NDC)を設定し、目標達成に向けた世界全体の進捗状況を5年毎に評価する、グローバルストックテイク(GST)の仕組みが採用された。GST後のNDC更新の機会のたびに、自国の目標を以前より高く設定(「野心向上」という言い方をする)せねばならないというルールはあるものの、このような自主性に頼る方式で、パリ協定の1.5℃目標を本当に達成できるのか—多くの期待と、採択当時の熱狂が鎮まるにしたがって増大してきた不安と懸念を一身に背負って開催されたのが、2023年の第1回GSTであった。そして2025年2月には、各国が次のNDCを提出する期限が来る。

既にさまざまな場面で指摘されているように、現在提出されているNDCsの目標が全て達成されたとしても、気温上昇を産業化前から1.5℃はおろか2℃未満に抑えることも難しい(図)。野心を飛躍的に向上させる形でのNDCの更新とその実施が今後欠かせない。

■図 1.5℃、2℃、3℃気温上昇の可能性

(筆者注:無条件NDCとは各国が独自で実施可能な目標、条件付きNDCとは外部資金・支援を前提に掲げられる目標のことを指す)

(出典:国連環境計画「排出ギャップレポート2024」Figure ES4)

(出典:国連環境計画「排出ギャップレポート2024」Figure ES4)

気候変動分野での「海洋」という切り口

気候変動影響が今や世界中で深刻化していることは論をまたない。地球上の生命と人々の暮らしを支える海洋においても、さまざまな変化の波が押し寄せている※1。他方で、洋上風力発電など、海洋を基盤とする温室効果ガス排出削減(緩和)策のポテンシャルは高いとされ、期待は大きい。ただし、UNFCCC制度では各国の領域内、なかでも陸域が中心に据えられており、海洋には十分な関心が払われてこず、海洋問題を検討する場も当初なかった。

それを変える重要な契機のひとつは、パリ協定採択時(2021年)、「Because the Oceanイニシアチブ」の下で参加国(当初23カ国、その後41カ国に拡大)が宣言を公表し、UNFCCCにおける海洋への注目を推進したことである。そしてその翌年に誕生した「グローバルな気候行動に関するマラケシュパートナーシップ」※2における「海洋・沿岸域」グループの設置は、海のグループがUNFCCC制度の一部になったという点で画期的であった。同グループの下で、UNFCCCのお墨付きをもらう形で、海洋国家や小島嶼国の政府関係者有志、海の研究者・NGOsなどが緩くつながる集まり(海洋コミュニティ)が形成された。毎年COP期間中に主催するイベント「Ocean Action Day」では、「海洋と気候変動」問題の傘に入る多様なトピックの情報共有に加え、海洋を総合的に議論する交渉議題の設置提案に至るまで、さまざまな議論が交わされた。その後、『IPCC海洋・雪氷圏特別報告書』(2019年)の存在が後押しとなって、UNFCCCの下で総合的に海洋関連課題を議論する「海洋と気候変動対話」が設置された。同対話は2020年以降、毎年5〜6月にボンで開催される「科学および技術の助言に関する補助機関(SABSTA)」会合の場で、公式イベントとして開催されている。

2024年の対話では、「キーメッセージ」として以下の4点が指摘された。1)ブルーカーボン生態系の保全・再生は気候変動影響への適応や生物多様性のレジリエンス維持のために不可欠であること、2)海洋を基盤とした緩和策を推進するためには有望な技術への資金調達が重要であること、3)締約国は次のNDCsや適応計画において海洋と気候行動との明確なつながりを強化すべきこと(ブルーカーボン生態系に言及する等)、4)UNFCCCは他の環境条約や国連の枠組みとの連携を強化すべきこと、である※3。

このようなメッセージ自体に強制力や、COP決定と同等の規範としての力はもちろんない。しかし、年に一度、UNFCCC制度の下で海洋コミュニティの人々が結集し、分野横断的に議論して、それをまとめた報告がCOP(=締約国の交渉場)に提出されるということには、意味があると考える。対話の報告書や資料は各国が海洋に係る気候政策を立案する際の助けになり得るし、こうした報告がCOPに提出し続けられることで、やがて締約国の政策決定やCOPでの交渉にプラスの影響を与えることを期待している。

マラケシュパートナーシップと同様、けっして目立つ存在ではないにせよ、非国家主体が締約国と共に、もしくは締約国への情報源となる形で、海洋を切り口に気候変動対策を論じる場、それを海洋コミュニティは獲得したのであり、今後も活用し続けることが肝要である。

それを変える重要な契機のひとつは、パリ協定採択時(2021年)、「Because the Oceanイニシアチブ」の下で参加国(当初23カ国、その後41カ国に拡大)が宣言を公表し、UNFCCCにおける海洋への注目を推進したことである。そしてその翌年に誕生した「グローバルな気候行動に関するマラケシュパートナーシップ」※2における「海洋・沿岸域」グループの設置は、海のグループがUNFCCC制度の一部になったという点で画期的であった。同グループの下で、UNFCCCのお墨付きをもらう形で、海洋国家や小島嶼国の政府関係者有志、海の研究者・NGOsなどが緩くつながる集まり(海洋コミュニティ)が形成された。毎年COP期間中に主催するイベント「Ocean Action Day」では、「海洋と気候変動」問題の傘に入る多様なトピックの情報共有に加え、海洋を総合的に議論する交渉議題の設置提案に至るまで、さまざまな議論が交わされた。その後、『IPCC海洋・雪氷圏特別報告書』(2019年)の存在が後押しとなって、UNFCCCの下で総合的に海洋関連課題を議論する「海洋と気候変動対話」が設置された。同対話は2020年以降、毎年5〜6月にボンで開催される「科学および技術の助言に関する補助機関(SABSTA)」会合の場で、公式イベントとして開催されている。

2024年の対話では、「キーメッセージ」として以下の4点が指摘された。1)ブルーカーボン生態系の保全・再生は気候変動影響への適応や生物多様性のレジリエンス維持のために不可欠であること、2)海洋を基盤とした緩和策を推進するためには有望な技術への資金調達が重要であること、3)締約国は次のNDCsや適応計画において海洋と気候行動との明確なつながりを強化すべきこと(ブルーカーボン生態系に言及する等)、4)UNFCCCは他の環境条約や国連の枠組みとの連携を強化すべきこと、である※3。

このようなメッセージ自体に強制力や、COP決定と同等の規範としての力はもちろんない。しかし、年に一度、UNFCCC制度の下で海洋コミュニティの人々が結集し、分野横断的に議論して、それをまとめた報告がCOP(=締約国の交渉場)に提出されるということには、意味があると考える。対話の報告書や資料は各国が海洋に係る気候政策を立案する際の助けになり得るし、こうした報告がCOPに提出し続けられることで、やがて締約国の政策決定やCOPでの交渉にプラスの影響を与えることを期待している。

マラケシュパートナーシップと同様、けっして目立つ存在ではないにせよ、非国家主体が締約国と共に、もしくは締約国への情報源となる形で、海洋を切り口に気候変動対策を論じる場、それを海洋コミュニティは獲得したのであり、今後も活用し続けることが肝要である。

海洋からの貢献強化を目指して

海洋コミュニティの活動は上記だけにとどまらない。最近では、COP期間中、米国のウッズホール海洋研究所とスクリップス海洋研究所を中心に「海洋パビリオン」を設置して、UNFCCC制度の下での海洋のプレゼンスをさらに高めようとの試みがある。COP会場のいわゆる「ブルーゾーン」の一角にある海洋パビリオンには、COP参加登録者はいつでも立ち寄ることができる。海洋関連の多様なサイドイベントが開催されると同時に、ネットワーキング用のスペースもあり、世界中の政治家から若者までさまざまな関係者が一堂に会するCOPにおいて、カジュアルな情報共有や人脈構築の場となっている。(公財)笹川平和財団海洋政策研究所も共催団体として参画している。

米国でトランプ政権が返り咲く2025年は、国際社会が気候変動と闘う上で試練の年となる。その波紋は海洋コミュニティの活動にも及ぶかもしれない。COP29では途上国支援資金を年間3,000億ドル以上とすることなどが合意されたが、資金動員に関して先進国と途上国の間の大きな溝は埋まらず、排出削減の新たな具体策にも欠けた。ただ、長年論争の的となっていた、パリ協定第6条の市場メカニズム(排出削減の国際移転)に関する細則がついに完成したことは、一筋の光明である。困難な状況の中、海をまもり、気候変動と立ち向かうためには、まずは日本を含む各国NDCsにおける野心向上、そして海洋関連の取り組み強化が肝要である。そして、市場メカニズムを適切に活用し、民間団体や自治体の巻き込みを加速していかなくてはならない。それらこそが未来へと繋がる希望の糸である。(了)

米国でトランプ政権が返り咲く2025年は、国際社会が気候変動と闘う上で試練の年となる。その波紋は海洋コミュニティの活動にも及ぶかもしれない。COP29では途上国支援資金を年間3,000億ドル以上とすることなどが合意されたが、資金動員に関して先進国と途上国の間の大きな溝は埋まらず、排出削減の新たな具体策にも欠けた。ただ、長年論争の的となっていた、パリ協定第6条の市場メカニズム(排出削減の国際移転)に関する細則がついに完成したことは、一筋の光明である。困難な状況の中、海をまもり、気候変動と立ち向かうためには、まずは日本を含む各国NDCsにおける野心向上、そして海洋関連の取り組み強化が肝要である。そして、市場メカニズムを適切に活用し、民間団体や自治体の巻き込みを加速していかなくてはならない。それらこそが未来へと繋がる希望の糸である。(了)

海洋パビリオンat COP29

※1 Poetner・Loeschke著「海洋と気候変動〜『IPCC第6次評価報告書』からの示唆〜」本誌第562号(2024.1.05発行) https://www.spf.org/opri/newsletter/562_1.html

※2 UNFCCCの下、非締約国(NGO、企業、自治体など)による気候変動対策を推進するためのネットワーク。

※3 Ocean and climate change dialogue 2024 https://unfccc.int/documents/641072

※2 UNFCCCの下、非締約国(NGO、企業、自治体など)による気候変動対策を推進するためのネットワーク。

※3 Ocean and climate change dialogue 2024 https://unfccc.int/documents/641072

第586号(2025.01.05発行)のその他の記事

- 国連気候変動枠組条約制度における海洋コミュニティの役割 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

- 海面上昇による日本の浸水予測と適応策 茨城大学工学部都市システム工学科教授◆横木裕宗

- ブルーカーボンとしての海藻養殖とバイオリソース 神戸大学内海域環境教育研究センター特命教授◆川井浩史

- 編集後記 (公財)笹川平和財団理事長◆角南 篤