Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第586号(2025.01.05発行)

PDF

1.8MB

海面上昇による日本の浸水予測と適応策

KEYWORDS

海面上昇/潜在的浸水リスク/防護費用

茨城大学工学部都市システム工学科教授◆横木裕宗

日本沿岸域を対象として、海面上昇と潮汐による各都道府県の潜在的浸水による被害額を推計した。

さらに、温室効果ガス排出経路による結果を比較したところ、約218.0~576.8兆円の幅で被害額が変わり、緩和策の重要性が示唆された。

海面上昇への適応策の検討では、少ない適応費用で多くの浸水影響を防護可能な浸水域が明らかとなったため、そこを限定して防護することが効果的であることが示された。

さらに、温室効果ガス排出経路による結果を比較したところ、約218.0~576.8兆円の幅で被害額が変わり、緩和策の重要性が示唆された。

海面上昇への適応策の検討では、少ない適応費用で多くの浸水影響を防護可能な浸水域が明らかとなったため、そこを限定して防護することが効果的であることが示された。

海面上昇による浸水被害額の推定

気候変動が顕在化する中、海面上昇等による沿岸域への影響を定量的に評価することは適切な適応策を講じる上で喫緊の課題となっている。ここでは、日本沿岸域を対象として、海面上昇と潮汐による各都道府県における潜在的な浸水影響を定量化した例や、適応策の検討例を紹介する。気候変動影響は地域によって異なるため、影響および防護効果の評価を一続きの浸水域単位(浸水クラスター)で行った。

浸水面積計算には、国土数値情報における標高データと行政区域コード、および潮汐データと海面水位データを用いた。これらにより、日本沿岸域における大潮満潮時の潜在的浸水域を算出した。なお、潜在的とは海岸線に現在設置されているであろう護岸構造物などの存在を無視して算出したことを示している。全球気候モデルMIROC6によるSSP1-2.6(パリ協定の2℃目標を達成するシナリオ)とSSP5-8.5(21世紀末の時点で約4℃上昇のシナリオ)を用いて被害額を計算することで、緩和策の効果も間接的に表現した。

浸水域の影響評価では、(国研)国立環境研究所が2021年に公開した日本版SSPシナリオ(人口、土地利用)および国土交通省が2020年に改定した「治水経済調査マニュアル(案)」に基づき浸水被害額を推計した。浸水域とSSP別土地利用シナリオを重ね合わせることで土地利用別、都道府県別の浸水域が同定できる。海面上昇による浸水被害は恒常的な浸水被害だが、その被害額と波及効果、さらには排他的経済水域が損なわれる際の被害額、などの推計方法は確立されていないため、ここでは河川氾濫などの一時的浸水を主な評価対象としてきた同マニュアル(案)を使用した。土地利用別の被害推計では、12種類の土地利用(田、その他の農用地、森林、荒地、建物用地、道路、鉄道、その他の用地、河川地及び湖沼、海浜、海水域、ゴルフ場)の2100年までの分布のうち、田、その他農用地、建物用地、道路・鉄道、ゴルフ場の浸水域を対象に被害額を算定した。

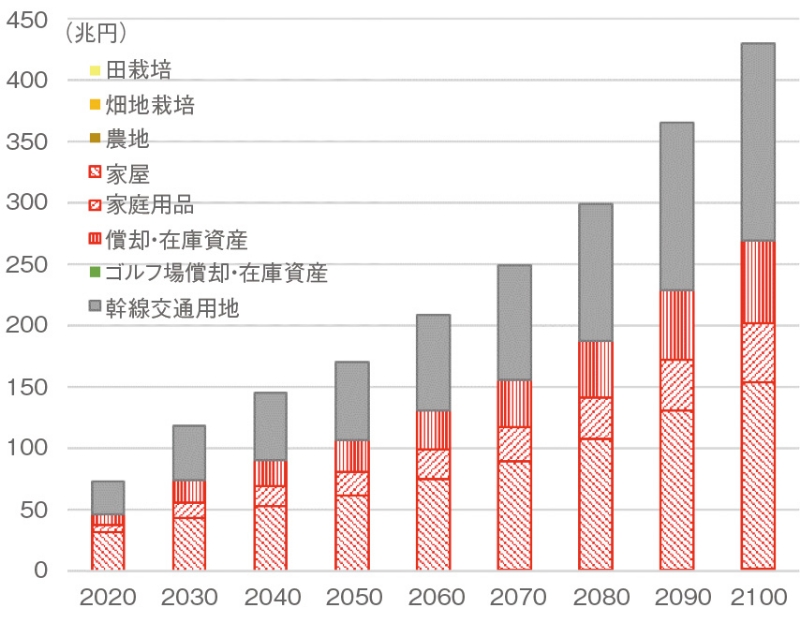

全国のSSP5-8.5の浸水被害額(図1)は、2050年に約170兆円、2100年に430兆円と推計された。SSP1-2.6ではSSP5-8.5の被害額の半分程度であった。SSP5-8.5では2020年から2030年にかけて影響人口が急増することに伴い、被害額も大幅に増えた。建物用地、幹線交通用地、償却・在庫資産の被害額が大半を占めた。農地、畑地栽培、田栽培の浸水域は全体の3割以上を占めるが、これら農業関連の被害額は全体の被害額に対して0.5%程度にとどまった。ゴルフ場被害額も全体の中では極めて少額であった。

また、SSP5-8.5の都道府県別浸水被害額を比較したところ、2100年まで順位に若干の変動はあるが、被害額が大きいのは東京都、愛知県、大阪府であった。その後に、福岡県、千葉県、佐賀県、兵庫県などが続く。上位3位はSSP1-2.6でも順位が変わらず、三大湾の被害額がより顕著になった。都市部の建物用地等の土地利用、影響人口等が要因だと考えられる。

浸水面積計算には、国土数値情報における標高データと行政区域コード、および潮汐データと海面水位データを用いた。これらにより、日本沿岸域における大潮満潮時の潜在的浸水域を算出した。なお、潜在的とは海岸線に現在設置されているであろう護岸構造物などの存在を無視して算出したことを示している。全球気候モデルMIROC6によるSSP1-2.6(パリ協定の2℃目標を達成するシナリオ)とSSP5-8.5(21世紀末の時点で約4℃上昇のシナリオ)を用いて被害額を計算することで、緩和策の効果も間接的に表現した。

浸水域の影響評価では、(国研)国立環境研究所が2021年に公開した日本版SSPシナリオ(人口、土地利用)および国土交通省が2020年に改定した「治水経済調査マニュアル(案)」に基づき浸水被害額を推計した。浸水域とSSP別土地利用シナリオを重ね合わせることで土地利用別、都道府県別の浸水域が同定できる。海面上昇による浸水被害は恒常的な浸水被害だが、その被害額と波及効果、さらには排他的経済水域が損なわれる際の被害額、などの推計方法は確立されていないため、ここでは河川氾濫などの一時的浸水を主な評価対象としてきた同マニュアル(案)を使用した。土地利用別の被害推計では、12種類の土地利用(田、その他の農用地、森林、荒地、建物用地、道路、鉄道、その他の用地、河川地及び湖沼、海浜、海水域、ゴルフ場)の2100年までの分布のうち、田、その他農用地、建物用地、道路・鉄道、ゴルフ場の浸水域を対象に被害額を算定した。

全国のSSP5-8.5の浸水被害額(図1)は、2050年に約170兆円、2100年に430兆円と推計された。SSP1-2.6ではSSP5-8.5の被害額の半分程度であった。SSP5-8.5では2020年から2030年にかけて影響人口が急増することに伴い、被害額も大幅に増えた。建物用地、幹線交通用地、償却・在庫資産の被害額が大半を占めた。農地、畑地栽培、田栽培の浸水域は全体の3割以上を占めるが、これら農業関連の被害額は全体の被害額に対して0.5%程度にとどまった。ゴルフ場被害額も全体の中では極めて少額であった。

また、SSP5-8.5の都道府県別浸水被害額を比較したところ、2100年まで順位に若干の変動はあるが、被害額が大きいのは東京都、愛知県、大阪府であった。その後に、福岡県、千葉県、佐賀県、兵庫県などが続く。上位3位はSSP1-2.6でも順位が変わらず、三大湾の被害額がより顕著になった。都市部の建物用地等の土地利用、影響人口等が要因だと考えられる。

防護策による適応費用の推定

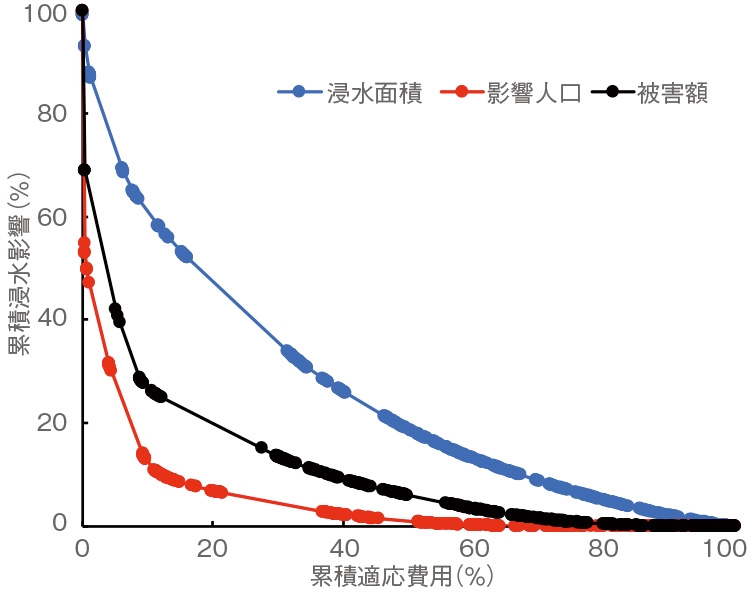

潜在的浸水被害について海岸線防護による適応策を考えるため、浸水グリッドが東西南北いずれかに接している場合に、それらを一続きの浸水域と見なし、「浸水域クラスター」と定義した。これは、浸水域クラスターごとに海岸線グリッド(海域に面する浸水域グリッド)を全て防護することで、その浸水域クラスター全体が防護されることを意味する。例えば、気候モデルがMIROC6の場合、2100年時点の浸水域はSSP1-2.6で334、SSP5-8.5で367の浸水域クラスターに分類された。そして、浸水域クラスターごとの海岸線グリッドの防護費用と減少する浸水被害額の比を防護効率とした。つまり、クラスター全体を防護するのに必要な適応費用が小さく、浸水影響の減少量が大きいほど防護効率の良い浸水域クラスターといえる。防護費用は、土木学会レジリエンス確保に関する技術検討委員会に基づき、1kmの海岸構造物のかさ上げ1mあたり7億円として算出した。図2にSSP5-8.5の場合の浸水面積、影響人口、被害額それぞれの防護効率順に浸水域クラスターを並べ替えた累積浸水影響と累積適応費用の関係を示す。留意点として、浸水影響(面積、人口、被害額)ごとに浸水域クラスターの効率順は異なっている。浸水影響の減少量は「影響人口>被害額>浸水面積」であり、それぞれ少ない適応費用で多くの影響を減少させることが可能であることが示された。例えば、総適応費用のうち防護効率の良い順の約1割を防護した場合、浸水面積は約4割、影響人口は約9割、被害額は約7割防護され、特に影響人口、被害額は一部の浸水域クラスターに集中していることが分かる。これらの傾向はSSP1-2.6においても同様であった。

■図1 浸水被害額 (SSP5-8.5)

■図2 防護効率順に並べ替えた浸水影響(SSP5-8.5)

効果的な適応に向けて

浸水被害額と防護費用の関係を詳細に算出することにより、完全に適応するのではない、残余被害額も含めた適応の費用対効果のようなものを想定できた。ここに示したものは限られた気候モデル・シナリオを用いた結果であるが、多くの条件で検討することによりさらに現実的な予測につながると考える。また、社会的割引率のような変数を導入して、防護の効率的なタイミングや程度を検討することも可能である。もちろん、適応策は防護だけではなく、浸水予測域からの撤退(移転)なども有力な候補である。

ここでは、防護の効果について、経済的な観点から評価したが、実際にはさまざまな適応策を用いてさまざまな観点からの検討が必要となることは言うまでもない。大切なことは、考えられる適応策を組み合わせることで、気候変動下においても、より良い将来像を示すことである。(了)

ここでは、防護の効果について、経済的な観点から評価したが、実際にはさまざまな適応策を用いてさまざまな観点からの検討が必要となることは言うまでもない。大切なことは、考えられる適応策を組み合わせることで、気候変動下においても、より良い将来像を示すことである。(了)

[引用文献]

児玉康希・横木裕宗・田村誠(2022):人口・土地利用シナリオに基づく日本沿岸域の海面上昇の社会経済影響評価,土木学会論文集G(環境),78(5),I_349-I_357

児玉康希・横木裕宗・田村誠・今村航平(2024):海面上昇に起因する潜在的な浸水被害額推計と防護による効果的な適応の提案,土木学会論文集,80(27)

児玉康希・横木裕宗・田村誠(2022):人口・土地利用シナリオに基づく日本沿岸域の海面上昇の社会経済影響評価,土木学会論文集G(環境),78(5),I_349-I_357

児玉康希・横木裕宗・田村誠・今村航平(2024):海面上昇に起因する潜在的な浸水被害額推計と防護による効果的な適応の提案,土木学会論文集,80(27)

第586号(2025.01.05発行)のその他の記事

- 国連気候変動枠組条約制度における海洋コミュニティの役割 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

- 海面上昇による日本の浸水予測と適応策 茨城大学工学部都市システム工学科教授◆横木裕宗

- ブルーカーボンとしての海藻養殖とバイオリソース 神戸大学内海域環境教育研究センター特命教授◆川井浩史

- 編集後記 (公財)笹川平和財団理事長◆角南 篤