Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第586号(2025.01.05発行)

PDF

1.8MB

ブルーカーボンとしての海藻養殖とバイオリソース

KEYWORDS

温暖化対策/炭素貯留/海藻類系統株コレクション

神戸大学内海域環境教育研究センター特命教授◆川井浩史

長い海岸線を持つ日本にとって、海藻養殖によるブルーカーボンは大きな可能性がある。

一方、新たな養殖施設を岸から近い沿岸に設置するには課題が多く、沖合の洋上風力発電施設の利用が有効だと考えるが、現地の生物多様性を攪乱しない配慮も必要である。

その際、これまでの水産目的とは異なる新たな海藻種の育成が想定され、多様な海藻類の系統株を収集・保存する系統株コレクションの活用を提案する。

一方、新たな養殖施設を岸から近い沿岸に設置するには課題が多く、沖合の洋上風力発電施設の利用が有効だと考えるが、現地の生物多様性を攪乱しない配慮も必要である。

その際、これまでの水産目的とは異なる新たな海藻種の育成が想定され、多様な海藻類の系統株を収集・保存する系統株コレクションの活用を提案する。

海藻養殖によるブルーカーボン

「海藻(かいそう)」は海洋における主要な一次生産者の一つであり、沿岸生態系の重要な構成要素である。海藻は、主に水中で生活する光合成生物である「藻類(そうるい)」のうち大形の体を持つものの一般的な呼び名で、緑藻、紅藻、褐藻が含まれる。これらの海藻の進化的な起源は大きく異なるが、いずれも植物プランクトンのように単細胞で移動性のある藻類が海底に定着して、大形化することで進化したもので、体の表面から海水中の栄養塩を吸収して光合成によって成長する。このため陸上植物のような根は持たず、自然下では岩などの上に固着して生育しているが、コンクリートやプラスチックなどの人工の基質の上でも生育可能であり、この性質を利用してロープや網を利用した海藻養殖が行われている。

一方、沿岸域にはアマモなどの「海草(かいそう、うみくさ)」と呼ばれる生物群も生育しており、やはり重要な一次生産者、生態系の構成要素となっている。海草は陸上植物のうち被子植物の一部が海に進出して進化したもので、祖先と同様、主に根から栄養塩を吸収する。そのため、その主な生育場所は干潟や砂浜などの土壌がある場所である。

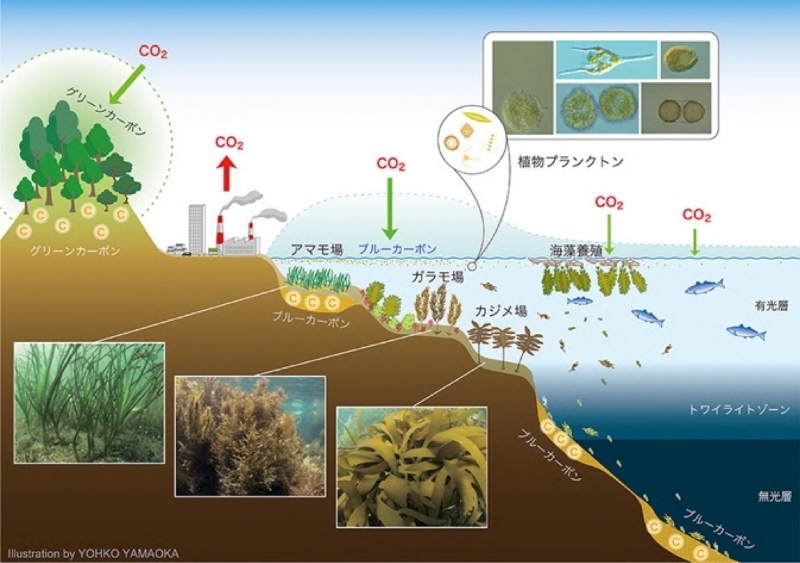

近年、海藻や海草が繁茂する場所である「藻場(もば)」が森林に匹敵する高い生産性(CO2吸収能)を持っていることが理解されるようになり、重要なCO2吸収・貯留源(ブルーカーボン)として注目されている。特に日本は冷帯から亜熱帯に及ぶ長い海岸線を持っているが、その多くは岩礁で、多様で豊かな海藻植生がみられることから、海藻によるブルーカーボンには大きな可能性がある(図1)。しかしながら、日本の藻場は高度経済成長期以降の水質悪化、埋め立て、護岸工事などによって、大きく減少してきた。また近年は広い範囲で磯焼けや、温暖化により生息域を広げた藻食魚介類の食害の増加による藻場の衰退・消失が進んでいる。

一方、日本の広い海域で、海苔(紅藻アマノリ類)、マコンブやワカメ、オキナワモズク(褐藻)など、さまざまな海藻がロープや網などを用いて養殖されている。これらの海藻養殖技術のほとんどは日本で開発され、普及したもので、日本は長い海藻養殖の歴史を持っている。そこで、この技術を活用した海藻養殖によるCO2貯留が各地で検討されている。

一方、沿岸域にはアマモなどの「海草(かいそう、うみくさ)」と呼ばれる生物群も生育しており、やはり重要な一次生産者、生態系の構成要素となっている。海草は陸上植物のうち被子植物の一部が海に進出して進化したもので、祖先と同様、主に根から栄養塩を吸収する。そのため、その主な生育場所は干潟や砂浜などの土壌がある場所である。

近年、海藻や海草が繁茂する場所である「藻場(もば)」が森林に匹敵する高い生産性(CO2吸収能)を持っていることが理解されるようになり、重要なCO2吸収・貯留源(ブルーカーボン)として注目されている。特に日本は冷帯から亜熱帯に及ぶ長い海岸線を持っているが、その多くは岩礁で、多様で豊かな海藻植生がみられることから、海藻によるブルーカーボンには大きな可能性がある(図1)。しかしながら、日本の藻場は高度経済成長期以降の水質悪化、埋め立て、護岸工事などによって、大きく減少してきた。また近年は広い範囲で磯焼けや、温暖化により生息域を広げた藻食魚介類の食害の増加による藻場の衰退・消失が進んでいる。

一方、日本の広い海域で、海苔(紅藻アマノリ類)、マコンブやワカメ、オキナワモズク(褐藻)など、さまざまな海藻がロープや網などを用いて養殖されている。これらの海藻養殖技術のほとんどは日本で開発され、普及したもので、日本は長い海藻養殖の歴史を持っている。そこで、この技術を活用した海藻養殖によるCO2貯留が各地で検討されている。

■図1 温帯域におけるグリーンカーボンとブルーカーボン

洋上風力発電施設を活用した海藻養殖

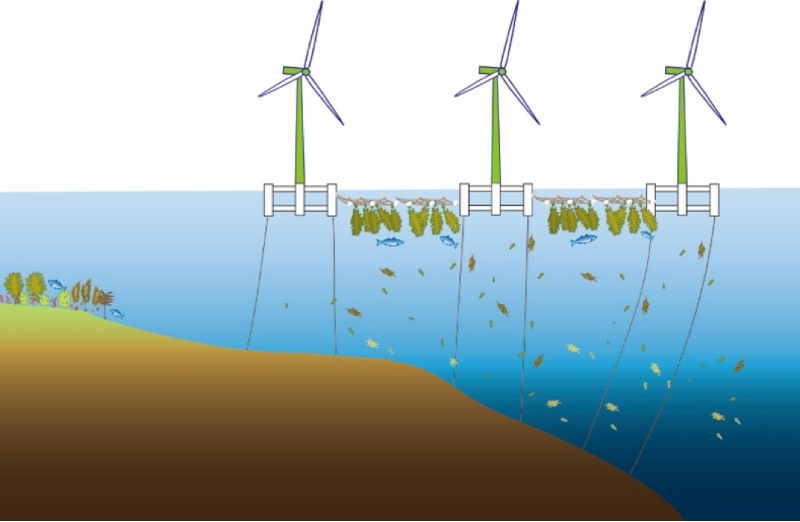

前述のように、海藻養殖によるブルーカーボンには大きな期待がかけられている。しかし、大規模な海藻養殖施設を岸から近い沿岸に新たに設置するには、漁業や海運などの既存の海面利用と干渉することが多く、制約も多い。一方、現在各地において設置が検討されている洋上風力発電施設、特に浮体式施設は、このような干渉を避けて計画されており、ブルーカーボンを目的とした海藻養殖にとって好適な候補地となる(図2)。加えて、洋上風力発電施設ではこれまでの養殖施設と異なり、海藻の成長を促進するための曝気や、育成装置のメンテナンス・収穫のための設備の設置や電力の供給も可能となり、より効率的な養殖が期待できる。

海藻草類のブルーカーボンとしての固定メカニズムでは、藻体・植物体有機物の土壌中への堆積、深海への沈降による隔離、あるいは難分解性の物質の産生などが主要なものとされている。しかし養殖海藻の海底土壌中への堆積の比率は低く、深海への沈降による隔離がより効果的である。この点で、日本周辺は岸から比較的近い沖合で水深1,000mを超える海域もあり、なかでも浮体式洋上風力発電施設の周辺はCO2の貯留効率から考えても好適な育成環境である。

このように、海藻はブルーカーボンを踏まえた養殖に有望な性質を多く備えているが、大量に繁茂、流出することによる周辺生態系や海上交通への影響については充分配慮する必要がある。具体的には、非在来種を育成した場合、侵略的外来種として定着する可能性があり、また在来種であっても地理的に離れた海域の集団など、遺伝的に異なる個体を育成した場合、遺伝子攪乱により生態系に深刻な影響を与えることになる。このため、育成を行う対象種と海域については慎重に選定する必要がある。

海藻草類のブルーカーボンとしての固定メカニズムでは、藻体・植物体有機物の土壌中への堆積、深海への沈降による隔離、あるいは難分解性の物質の産生などが主要なものとされている。しかし養殖海藻の海底土壌中への堆積の比率は低く、深海への沈降による隔離がより効果的である。この点で、日本周辺は岸から比較的近い沖合で水深1,000mを超える海域もあり、なかでも浮体式洋上風力発電施設の周辺はCO2の貯留効率から考えても好適な育成環境である。

このように、海藻はブルーカーボンを踏まえた養殖に有望な性質を多く備えているが、大量に繁茂、流出することによる周辺生態系や海上交通への影響については充分配慮する必要がある。具体的には、非在来種を育成した場合、侵略的外来種として定着する可能性があり、また在来種であっても地理的に離れた海域の集団など、遺伝的に異なる個体を育成した場合、遺伝子攪乱により生態系に深刻な影響を与えることになる。このため、育成を行う対象種と海域については慎重に選定する必要がある。

■図2 浮体式風力発電施設を利用した海藻養殖施設

海藻養殖を支えるバイオリソースとしての海藻類系統株コレクション

ブルーカーボンとしての利用を目指した海藻養殖を効率的に行うためには、食用を目的としたこれまでの海藻養殖とは異なる海藻種の検討も重要である。すなわち、食品としての価値は低くとも、成長が速く、炭素固定効率が高い種や、周年にわたり育成できる種または複数種の組み合わせなど、新たな養殖対象種(バイオリソース)の選定も必要になる。

このような新たなバイオリソースを探るニーズを満たすものとして、一般にカルチャーコレクションとよばれる施設・事業がある。海藻については、国内では神戸大学の海藻類系統株コレクション(KU-MACC)※がそれに相当し、文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト「藻類」(代表:(国研)国立環境研究所)の一部として大型海藻の収集・保存・提供を行っている。これらの収集株は、藻場を構成する大型褐藻であるコンブ類については10種類を超え、日本に分布する種の多くを網羅している。

大型海藻を利用したブルーカーボンは、海藻種や生育海域による隔離効率の違いや、難分解性物質の比率など、未だ十分に解明されていない部分が多い。しかし、豊かな海藻植生と効率的な養殖技術を持ち、周辺を深い海に囲まれた日本にとって、非常に有望な炭素貯留技術である。その拡大を目指して、効果的でかつ地域生態系を攪乱しない養殖対象種の選定や、良好な種苗の安定的な供給のために、海藻類系統株コレクションが活用されることを期待している。(了)

このような新たなバイオリソースを探るニーズを満たすものとして、一般にカルチャーコレクションとよばれる施設・事業がある。海藻については、国内では神戸大学の海藻類系統株コレクション(KU-MACC)※がそれに相当し、文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト「藻類」(代表:(国研)国立環境研究所)の一部として大型海藻の収集・保存・提供を行っている。これらの収集株は、藻場を構成する大型褐藻であるコンブ類については10種類を超え、日本に分布する種の多くを網羅している。

大型海藻を利用したブルーカーボンは、海藻種や生育海域による隔離効率の違いや、難分解性物質の比率など、未だ十分に解明されていない部分が多い。しかし、豊かな海藻植生と効率的な養殖技術を持ち、周辺を深い海に囲まれた日本にとって、非常に有望な炭素貯留技術である。その拡大を目指して、効果的でかつ地域生態系を攪乱しない養殖対象種の選定や、良好な種苗の安定的な供給のために、海藻類系統株コレクションが活用されることを期待している。(了)

※ 神戸大学海藻類系統株コレクション(KU-MACC)

https://ku-macc.nbrp.jp/locale/change?lang=ja

https://ku-macc.nbrp.jp/locale/change?lang=ja

第586号(2025.01.05発行)のその他の記事

- 国連気候変動枠組条約制度における海洋コミュニティの役割 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

- 海面上昇による日本の浸水予測と適応策 茨城大学工学部都市システム工学科教授◆横木裕宗

- ブルーカーボンとしての海藻養殖とバイオリソース 神戸大学内海域環境教育研究センター特命教授◆川井浩史

- 編集後記 (公財)笹川平和財団理事長◆角南 篤