Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第560号(2023.12.05発行)

砂つぶの魅力と多様な相貌

KEYWORDS

砂浜/砂愛好家/海岸環境

(株)エウサピア代表取締役◆椿 玲未

砂つぶを顕微鏡でみてみると、想像以上に多様な姿に魅せられる。

砂つぶの生い立ちは、生物の活動によって作り出されたものや、火山の噴火で溶けた岩石が冷えて固まったものなどさまざまだ。

現在、日本の海岸線のほとんどは埋立や護岸で縁どられ、陸との健全なつながりを保っている砂浜はほぼ残っていない。

すっかり痩せ細った砂浜ではひっそりと絶滅してしまった種も少なくはないだろう。

瀕死の危機にある砂浜を後世に残せるかどうかは、今を生きる私たちの双肩にかかっている。

砂つぶの生い立ちは、生物の活動によって作り出されたものや、火山の噴火で溶けた岩石が冷えて固まったものなどさまざまだ。

現在、日本の海岸線のほとんどは埋立や護岸で縁どられ、陸との健全なつながりを保っている砂浜はほぼ残っていない。

すっかり痩せ細った砂浜ではひっそりと絶滅してしまった種も少なくはないだろう。

瀕死の危機にある砂浜を後世に残せるかどうかは、今を生きる私たちの双肩にかかっている。

砂つぶの生い立ち

世界には、“Arenophile(アレノファイル)”もしくは“Psammophile(サモファイル)”と呼ばれる砂の愛好家が数多く存在し、日々せっせと砂を集めています※1。「なぜどこにでもある砂なんて集めるの?」と不思議に思われるかもしれませんが、ひとすくいの砂を顕微鏡でみてみると、その理由がわかります。砂つぶたちは、一つとして同じ色・形を持つものはなく、人間のようにみな個性があります。想像以上に多様な姿に、きっとあなたも魅せられることでしょう。

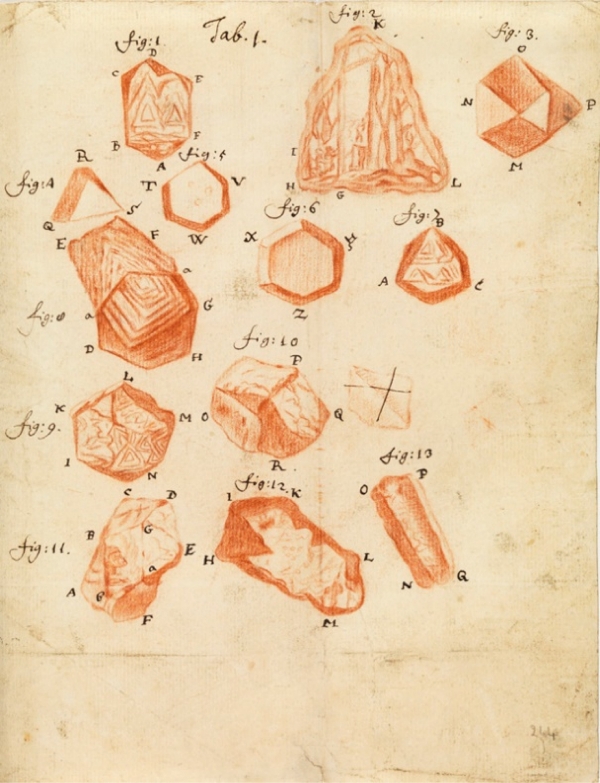

自作の顕微鏡で細菌や血球を発見し、「微生物学の父」と称されるアントニ・ファン・レーウェンフック(1632–1723)も、熱心な砂愛好家でした。レーウェンフックは1703年に英国王立協会誌に「砂の形について」という論文を発表し、さまざまな砂つぶの特徴を記載しました。なかには、想像を逞しくしすぎて、砂つぶ表面の模様を建物や人物に見立てている図もあります(図)。現代の私たちなら「あり得ない」と瞬時に否定できますが、当時は誰も見たことのない微小な生き物や構造が次々と見つかっていた時代です。ミクロ世界の底知れぬ奥深さに魅了され、高揚していたレーウェンフックが、砂の中にミニチュアの世界を見出したとしても不思議はありません。

砂の定義は「1/16〜2mmの粒子」で、大きさ以外の基準はありません。そのため、さまざまな材質のものが含まれますが、砂つぶの7割以上は石英(シリカ)を主成分とする粒子です。砂つぶの生い立ちは、生物の活動によって作り出されたものや、火山の噴火で溶けた岩石が冷えて固まったもの、核となる粒子の近くに炭酸カルシウムが沈着して形成されたものなどさまざまですが、岩石が風化や侵食を受けて分解されてできたものが大半を占めます。

自作の顕微鏡で細菌や血球を発見し、「微生物学の父」と称されるアントニ・ファン・レーウェンフック(1632–1723)も、熱心な砂愛好家でした。レーウェンフックは1703年に英国王立協会誌に「砂の形について」という論文を発表し、さまざまな砂つぶの特徴を記載しました。なかには、想像を逞しくしすぎて、砂つぶ表面の模様を建物や人物に見立てている図もあります(図)。現代の私たちなら「あり得ない」と瞬時に否定できますが、当時は誰も見たことのない微小な生き物や構造が次々と見つかっていた時代です。ミクロ世界の底知れぬ奥深さに魅了され、高揚していたレーウェンフックが、砂の中にミニチュアの世界を見出したとしても不思議はありません。

砂の定義は「1/16〜2mmの粒子」で、大きさ以外の基準はありません。そのため、さまざまな材質のものが含まれますが、砂つぶの7割以上は石英(シリカ)を主成分とする粒子です。砂つぶの生い立ちは、生物の活動によって作り出されたものや、火山の噴火で溶けた岩石が冷えて固まったもの、核となる粒子の近くに炭酸カルシウムが沈着して形成されたものなどさまざまですが、岩石が風化や侵食を受けて分解されてできたものが大半を占めます。

■図 レーウェンフックが1703年に英国王立協会誌に発表した論文「砂の形について」に掲載された図。

レーウェンフックはFig.2を古い寺院の中に人が佇む様子に見立てた。

レーウェンフックはFig.2を古い寺院の中に人が佇む様子に見立てた。

汀線は移ろう

風化や侵食のプロセスは非常に複雑なので、日々どのくらいの量の砂が生み出されているか、はっきり知ることはできません。しかし、山岳地帯では、1年間で標高にして平均数mm程度が風化作用によって削られていると考えられています。地球上では毎秒約10億個もの砂が生み出されているという推計もあり、途方もない量の砂が日々生み出されていることは、間違いありません。

陸上の岩石から崩れ出て、晴れて自由の身になった砂つぶたちの多くは、川の流れに乗って海に向かいます。川が砂つぶを運搬する能力は地形や降雨量などによって異なります。一般的に、川の運搬能力は、運搬土砂量と流域面積、観測期間から、侵食速度(m3/km2/年)として数値化されます。

これまでの報告によると、世界の河川の侵食速度は、ナイル川が13、アマゾン川が58、ヨーロッパのアルプス山脈を水源とする河川は100〜800程度と見積もられています。それに対して、日本には1,000以上の河川が多く、黒部川では約6,900に達します。日本の川を初めて目にした欧米人は流れの速さに驚くと言いますが、侵食速度を比べてみると、確かにその違いは一目瞭然です。日本の陸地は今この瞬間にも激しく侵食され、大量の土砂が海に運ばれているのです。

河口まで流れ着いた土砂は、流水が砂を動かすエネルギーよりも重力が上回ったとき、海底(または河床)に落ち着きます。砂つぶ一つであればそこに作用する力を計算することができますが、数十億、数百億の砂つぶが流れ込む状況では、すべての砂の動きを予測することは到底できません。河川の流れの勢いや、沖からの波や潮流、海底の地形などのさまざまな要因によって砂つぶは散り散りに押し流され、その結果として、河口付近の海岸の地形は目まぐるしく移り変わります。

陸上の岩石から崩れ出て、晴れて自由の身になった砂つぶたちの多くは、川の流れに乗って海に向かいます。川が砂つぶを運搬する能力は地形や降雨量などによって異なります。一般的に、川の運搬能力は、運搬土砂量と流域面積、観測期間から、侵食速度(m3/km2/年)として数値化されます。

これまでの報告によると、世界の河川の侵食速度は、ナイル川が13、アマゾン川が58、ヨーロッパのアルプス山脈を水源とする河川は100〜800程度と見積もられています。それに対して、日本には1,000以上の河川が多く、黒部川では約6,900に達します。日本の川を初めて目にした欧米人は流れの速さに驚くと言いますが、侵食速度を比べてみると、確かにその違いは一目瞭然です。日本の陸地は今この瞬間にも激しく侵食され、大量の土砂が海に運ばれているのです。

河口まで流れ着いた土砂は、流水が砂を動かすエネルギーよりも重力が上回ったとき、海底(または河床)に落ち着きます。砂つぶ一つであればそこに作用する力を計算することができますが、数十億、数百億の砂つぶが流れ込む状況では、すべての砂の動きを予測することは到底できません。河川の流れの勢いや、沖からの波や潮流、海底の地形などのさまざまな要因によって砂つぶは散り散りに押し流され、その結果として、河口付近の海岸の地形は目まぐるしく移り変わります。

痩せ細る砂浜

しかし、第二次大戦以降、日本中にダムや河口堰、堤防の建設や、浚渫、採砂などが盛んに行われるようになり、海と陸の自然なつながりが阻害されました。人口の増加に伴って人間活動の領域も拡大し、かつては人の住まなかった河岸・海岸の間際にまで民家や商店が密集するようになり、河川や海岸線も、かつてのようにのびのびと形を変えることは許されなくなりました。

河川からの砂の供給が減少し、海岸線を固定された浜は、砂を失い、痩せ細っています※2。場所によってはそこに砂採掘も加わり、良かれと思って設置した突堤や導流堤が水の流れを変え、逆に浜から砂を奪う結果になることもあります。こうした状況を、地質学者のOrrin H. PilkeyとJ. Andrew G. Cooperは著書『海岸と人間の歴史 生態系・護岸・感染症(原題 The Last Beach、2014)』(築地書館、2020年)で、次のように厳しく批判しています。

「世界中の多くの浜が、かつてそうであったような美しく自給的な生態系を有する浜ではなくなってしまった。それに変わって、維持のための継続的な事業と予算があって初めて可能となる、幅の広い長大な工学構造物で縁どられるようになってきた。(中略)挑戦すべきなのは、海面上昇を迎えたこの時代において、私たちの行為とこの美しい地形に対する私たちの愛情を調和させながら、浜とともに生きていくための新しい道を探し出すことである」

現在、日本の海岸線のほとんどは埋立や護岸で縁どられ、陸との健全なつながりを保っている砂浜はほぼ残っていません。環境省が公開しているレッドリストを眺めてみると、砂浜で生きる種の何と多いことでしょうか。かつては日本中に普通に存在したハマグリも、絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されています。レッドリストの掲載を待たず、誰にも知られることなく、ひっそりと絶滅してしまった種も少なくはないでしょう。

私は海産無脊椎動物を対象とした研究者としてキャリアを積んだのち、科学広報などを行う会社を立ち上げました。その背景には、トランス・サイエンス問題(科学に問うことはできるが科学では答えることができない問題)が山積する今、科学と社会の新たなあり方を模索したいという思いがありました。なかでも、長年頭から離れないのが、痩せ細った砂浜たちの姿です。

人口減少が進む今、コンパクトなまちづくりが脚光を浴びています。社会の岐路に差しかかった今が、瀕死の危機にある砂浜を後世に残す最後のチャンスかもしれません。(了)

河川からの砂の供給が減少し、海岸線を固定された浜は、砂を失い、痩せ細っています※2。場所によってはそこに砂採掘も加わり、良かれと思って設置した突堤や導流堤が水の流れを変え、逆に浜から砂を奪う結果になることもあります。こうした状況を、地質学者のOrrin H. PilkeyとJ. Andrew G. Cooperは著書『海岸と人間の歴史 生態系・護岸・感染症(原題 The Last Beach、2014)』(築地書館、2020年)で、次のように厳しく批判しています。

「世界中の多くの浜が、かつてそうであったような美しく自給的な生態系を有する浜ではなくなってしまった。それに変わって、維持のための継続的な事業と予算があって初めて可能となる、幅の広い長大な工学構造物で縁どられるようになってきた。(中略)挑戦すべきなのは、海面上昇を迎えたこの時代において、私たちの行為とこの美しい地形に対する私たちの愛情を調和させながら、浜とともに生きていくための新しい道を探し出すことである」

現在、日本の海岸線のほとんどは埋立や護岸で縁どられ、陸との健全なつながりを保っている砂浜はほぼ残っていません。環境省が公開しているレッドリストを眺めてみると、砂浜で生きる種の何と多いことでしょうか。かつては日本中に普通に存在したハマグリも、絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されています。レッドリストの掲載を待たず、誰にも知られることなく、ひっそりと絶滅してしまった種も少なくはないでしょう。

私は海産無脊椎動物を対象とした研究者としてキャリアを積んだのち、科学広報などを行う会社を立ち上げました。その背景には、トランス・サイエンス問題(科学に問うことはできるが科学では答えることができない問題)が山積する今、科学と社会の新たなあり方を模索したいという思いがありました。なかでも、長年頭から離れないのが、痩せ細った砂浜たちの姿です。

人口減少が進む今、コンパクトなまちづくりが脚光を浴びています。社会の岐路に差しかかった今が、瀕死の危機にある砂浜を後世に残す最後のチャンスかもしれません。(了)

※1 arenoは「円形闘技場」、psammosは「砂」、-phileは「-を愛するもの」を意味する。Arenophileは古代ローマの円形闘技場で血を吸わせるために地面に砂を敷き詰めたことに由来する。Psammophileは、通常は砂地に住む動植物を指すが、一部の砂愛好家はArenophileよりもPsammophileと呼ばれることを好む。

※2 中村太士著「森と川の変貌と海岸環境の保全」本誌第556号(2023.10.05発行)を参照ください。 https://www.spf.org/opri/newsletter/556_2.html

※2 中村太士著「森と川の変貌と海岸環境の保全」本誌第556号(2023.10.05発行)を参照ください。 https://www.spf.org/opri/newsletter/556_2.html

第560号(2023.12.05発行)のその他の記事

- 東京MOU30周年とこれからの活動 (公財)東京エムオウユウ事務局理事長◆久保田秀夫

- 沈没艦船の取り扱いをめぐる諸問題 防衛大学校防衛学教育学群統率・戦史教育室准教授(元1等海佐)◆相澤輝昭

- 砂つぶの魅力と多様な相貌 (株)エウサピア代表取締役◆椿 玲未

- 事務局だより 瀬戸内千代