Ocean Newsletter

第276号(2012.02.05発行)

- 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻准教授◆加藤泰浩

- 環境省自然環境局自然環境計画課 サンゴ礁保全専門官◆尼子直輝

- 公益財団法人東京財団研究員、一般社団法人測位航法学会理事◆坂本規博

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

新しい海底鉱物資源"レアアース泥"の発見とその開発を目指して

[KEYWORDS] フロンティア資源/深海堆積物/資源セキュリティ東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻准教授◆加藤泰浩

太平洋の深海底にレアアースを豊富に含有した泥が大量に存在することが見つかった。

この発見は、世界のレアアース資源を独占的に供給し、外交カードとしても利用している中国を大きく牽制する切り札になることが期待される。

レアアース資源問題

レアアースは、わが国の最先端産業を支える最重要な資源であるが、その97%を中国一国が生産する脆弱な供給構造を持つ。2005年以降、中国は輸出奨励政策から規制強化政策へと急激に方針を転換したため、レアアースの供給不足や価格急騰が懸念されてきた。そして、2010年の尖閣諸島沖での漁船衝突事件をきっかけとして、中国はレアアースの輸出停止・制限を行い、日本だけでなく欧米をも巻き込んで世界中にレアアースショックを与えた。

現在もレアアース価格の上昇は続いており、2011年6月の価格は1月と比べると3倍以上という異常な高騰ぶりを示している。さらに、中国はレアアース資源を外交カードとしても利用しており、レアアースの安定確保は日本にとって喫緊の懸案事項であるといえる。

第4の海底鉱物資源の発見

■レアアース泥コア

このような状況の中、われわれの研究グループは太平洋の4,000m以深の深海底にレアアースを高濃度で含有する泥(レアアース泥)が広範に分布していることを発見し、英国のネイチャー・ジオサイエンス誌に発表した※。この発見の知らせは、7月4日の国内のほとんどすべての主要紙の1面に掲載され、また朝7時のNHKニュースでもトップニュースとして報道された。さらにロイター、BBC、ウォールストリートジャーナルなどの海外主要メディアにも大きく取り上げられた。世界的に大きく報道された背景には、レアアースが最先端産業に不可欠な資源であるだけでなく、欧米諸国においては、最新の軍事技術にも必須なマテリアルとして安全保障の観点からも最重要視されていることと無関係ではなさそうである。

レアアース泥は、(1)中国の陸上鉱床(イオン吸着型鉱床)に匹敵する高いレアアース含有量を持つこと(ΣREY(レアアース15元素とイットリウムの総含有量)=400~2,230ppm、ΣHREE(相対的に重いレアアースであるガドリニウムからルテシウムまでの8元素の総含有量)=70~430ppm)、(2)資源量が膨大かつ探査が容易なこと、(3)開発の障害となるトリウムやウランなどの放射性元素をほとんど含まないこと、(4)希硫酸や希塩酸で容易にレアアースが抽出可能であり、その回収が極めて容易なこと、といった資源として有利な特長を多く備えた夢のような海底鉱物資源といえる。熱水性硫化物鉱床やマンガンクラスト鉱床、マンガンノジュール鉱床に続く第4の海底鉱物資源になると期待されている。

タヒチ近海やハワイ周辺海域に広く分布

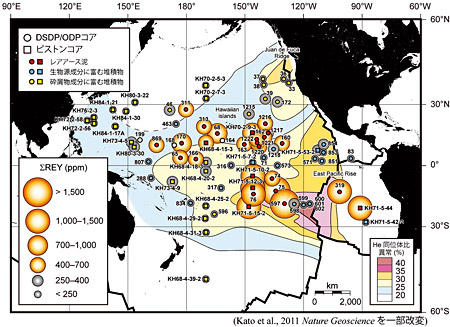

■図1:図1 太平洋におけるレアアース泥の分布

深海堆積物の海底面下2m(最上部2m)部分のΣREYの平均値。400ppm以上はレアアース資源としてのポテンシャルを有している。

研究で用いた試料は、東大海洋研究所の小林和男名誉教授らによって1968~1984年に古地磁気の研究のために太平洋全域から採取された27本のピストンコア(総コア長=206m、平均7.6m)と国際深海掘削計画(DSDP/ODP: Deep Sea Drilling Project/Ocean Drilling Program)によって同じく太平洋域から採取された51本の掘削コア(総コア長=2,491m、平均49m)から得られたものである(総試料数:2,037試料)。

誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)による全岩化学組成分析を行った結果、タヒチ沖の南東太平洋(5-20°S、90-150°W)と中央太平洋(3-20°N、130°W-170°E)において、高いレアアース濃度を持つ泥が広く分布していることが明らかとなった(図1)。

南東太平洋では平均層厚が8.0m、平均ΣREYが1,054ppmに達する泥が、中央太平洋では平均層厚が23.6m、平均ΣREYが625ppmの泥が分布しており、陸上埋蔵量のおよそ800倍という膨大な量のレアアース泥がこの2つの海域に存在することがわかった。場所によっては1平方キロメートルを開発するだけで、世界の年間レアアース消費量の1/5を供給することが可能である。また、レアアース泥には、バナジウム、コバルト、ニッケル、モリブデンなどのレアメタルも高濃度に含有されていることも明らかとなった。

膨大な化学分析データを独立成分分析で解析した結果、レアアースを濃集させたメカニズムは、中央海嶺の熱水活動によって放出された鉄質懸濁物質とゼオライト鉱物の一種であるフィリップサイトによって、海水中のレアアースが吸着されたことであることが判明した。ゆるく吸着されているだけなので、泥に含まれるレアアースは、希硫酸や希塩酸に室温で1~3時間浸すだけで、その85~97%を抽出することが可能なのである。

持続可能な海洋資源開発を目指して

われわれの予察的な研究により、このレアアース泥は日本の排他的経済水域内にも存在する可能性が極めて高いことが判明している。もしこうした排他的経済水域内のレアアース泥を開発できれば、日本の最先端産業に不可欠なレアアースを自給する道が開けることになる。

一方で、こうした深海の資源は、環境を度外視して中国で採掘されている格安のレアアース資源には、そもそも経済的には全く太刀打ちできないと主張する資源研究者も多い。しかしながら、われわれが利用している中国のレアアース資源は、レアアースを含んだ粘土化帯の露頭に酸を直接かけてレアアースを抽出するような、極めて荒っぽい手法によって開発されたものである。持続可能とは程遠い劣悪な環境で採掘された非人道的な資源開発の産物に、われわれが依存していることを深く顧みる必要があるのではないだろうか。こうした現状を克服する新しい資源開発が求められているのである。

優れた環境保全技術を有する日本が、レアアース泥のような海底鉱物資源について、真に環境に配慮した持続可能な資源開発を世界に先駆けて行うことができれば、わが国が海洋資源大国としての道を歩むことも夢ではないであろう。(了)

第276号(2012.02.05発行)のその他の記事

- 新しい海底鉱物資源"レアアース泥"の発見とその開発を目指して 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻准教授◆加藤泰浩

- 海洋生物多様性保全戦略の策定と実施 環境省自然環境局自然環境計画課 サンゴ礁保全専門官◆尼子直輝

- いまこそ準天頂衛星を使った海洋開発を~動き始めた日本版GPS衛星~ 公益財団法人東京財団研究員、一般社団法人測位航法学会理事◆坂本規博

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男