Ocean Newsletter

第243号(2010.09.20発行)

- 阿嘉島臨海研究所所長◆大森 信

- 沖縄県竹富町企画財政課 主事◆小濵 啓由(けいゆう)

- (財)日本水路協会審議役◆小田巻 実

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

AIS船舶自動識別装置の進展とe-Navigation戦略への期待

[KEYWORDS] ] リアルタイム情報共有/輻輳海域の安全性向上/航海情報の統合(財)日本水路協会審議役◆小田巻 実

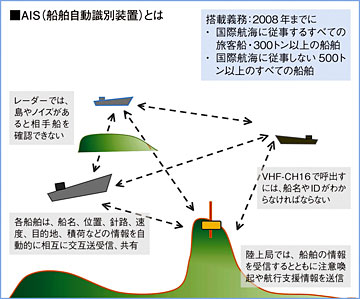

SOLAS条約で搭載が義務付けられたAIS船舶自動識別装置では、船舶同士ならびに陸上局がリアルタイムに船名や位置・針路・速度などの情報を共有する。

多くの船が輻輳する海域では、お互いの位置や針路を知ることは基本的に重要である。従来、目視やレーダーに頼っていた見張りや衝突予防は、今やAISという電子技術の目が加わって、海上交通安全がさらに向上することが期待されている。

はじめに

AIS(Automatic Identification System)とは、航行船舶が自分の船名やコールサイン・船の長さなどの静的情報、現在位置や針路・速度などの動的情報、目的地や積荷・入港予定時間などの航海関連情報を相互に自動送受信して共有、相手船を識別、衝突を予防するための装置である(付図)。海上交通センターでは、AISを使って航行安全情報を送信するとともに通航船舶の動静を監視、航路を外れたり乗り上げたりしそうな船舶には注意喚起を行っている。AISは、もともとIMO国際海事機関に提案され、1998年~2000年に対象船舶や性能基準を議論、その後2001年9月米国同時テロ事件を契機に2002年にはSOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)の改正が行われ、2008年7月までに段階的に搭載義務化することが決定された。現在では国際航海に従事するすべての旅客船、同じく総トン数300トン以上の国際航海船舶、国際航海に従事しない500トン以上のすべての船舶に搭載義務が課されている。IMOでは、海上活動のさらなる安全性向上を目指し、e-Navigation戦略としてAISを含む総合的な次世代航海システムの開発を提唱、2012年までに戦略実施計画が取りまとめられることになっている。以下ではAISの進展状況を概観しつつ、e-Navigationへの期待について述べることとしたい。

AISの仕組みと事例

AISは、海上の情報通信に画期的な進化をもたらした。海上における船舶同士や陸上局との間の通信は、通信を制御する基地局がなく、トランシーバーのように一つの無線帯域を使って交互に送受信を行う、いわば単線鉄道のような通信である。そのため、関係船舶は、みんなでチャンネル16と言われる帯域を常時聴取し、相手の呼び出しを確認してから通信が行われる。もちろん相手の船名などがわからなければ通信を始めるのも容易ではない。

そのため、巨大船舶や危険物搭載船などが輻輳海域を通過する際は、海上保安官署経由で海上交通センターに事前に通報し、海上交通センターでは船名や通過予定時刻があらかじめわかっているので、必要に応じて注意喚起や航行指導を行っていた。しかしながら、事前通報のあった船舶を含め、輻輳海域のすべての通航船舶の動静を監視するのは無理であり、ましてや島影や夜陰、海霧などで視認しづらいときに、船名もはっきりしない船舶に呼びかける際はたいへんであったと思われる。すれ違ったり追い越したりする船舶同士でも、見づらい船や見知らぬ船に呼びかける困難さの事情は同じである。

AISでは、通航船舶は船速に応じて2秒から10秒間隔で位置や針路・速度などの動的情報を自動的に送信する。船名やコールサインなど静的情報、目的港や入港予定時刻など航海関連情報は6分毎である。送受信するAIS情報は文字で表示されるが、レーダーやECDIS電子海図表示装置に出力すれば自船との位置関係や針路・速度を表示することもできる。もちろんレーダーだけでも対象を判別できるが、船名やコールサインはわからないし、島影や天候次第では確認できないこともある。それに対し、AISでは、島影であろうと悪天候であろうとAISの電波さえ届けば容易に確認できる。さらにAIS情報から船名やコールサインもわかり、通信の呼びかけも容易になる。

一方、海上保安庁は、2009年7月までに全国沿岸にAISの陸上局を整備、通航船舶の動静監視と航行安全支援を開始した※1。さらに、2010年7月1日には改正港則法・海上交通安全法が施行され、輻輳海域の航行安全の強化が図られたが、これはAISによって航行船舶の動静が容易に把握可能となったことによる※2。

AISの今後

以上のようにAISは航行安全性の向上に飛躍的に重要な役割を果たすが、まだまだこれで安全と言えるわけではない。その一つは、AIS搭載義務から外れている小型の船舶や漁船である。沿岸域で操業する小型漁船が通航船の接近に気がつかず、通航船のほうも船橋が高くて近傍の漁船に気づかず衝突してしまう海難もある。そこで、小型船や漁船などの非搭載義務船用に正規のAIS(クラスA)よりも情報を簡単化し、送信間隔を長くしたクラスB-AISや簡易型AISの性能基準が設定され、今後の普及が期待されている。

また、AISを直接的な安全運航だけでなく運航管理の効率化に使おうという動きもある。現行のAISは放送方式なので、受信機さえあれば誰でもAIS情報を傍受することができ、通航船舶の情報をインターネットで流すようなサービスも現われている。あらかじめ船の所在情報を知ることができれば、水先人や荷揚げの手配なども効率的にできるからである。しかしながら、第三者に悪用されかねない懸念もあり、安全のためには船長判断で停止も可能となっているが、AIS本来の安全通航目的を阻害しかねず、難しいところである。

さらにAISでは、陸上局から航路管制などの航行支援情報を流すことができる。輻輳海域には、来島海峡のように潮流の向きによって航路を変更したりするところもあり、気象・海象情報や航行管制情報などを、AISを通じてリアルタイムで流すことも検討されている。さらに船で観測した海上気象や潮流などもAISで送信することも検討されている。すなわち、自船の位置や針路・速度はもちろん、相手船の動向や周辺の気象海象など航海安全に関連する情報のほとんどがAISを通じて相互にやりとりされるようになる。もちろん、これらの情報の多くは、普段からその航路を運航し、慣れている船舶にとってはそれほど差し迫った必要性はないかもしれないが、慣れない船も含めて通航船舶が輻輳し、しかも島影や悪天でレーダーでも視認できないようなケースでは、威力を発揮すると期待される。

e-Navigationへの期待

筆者は、航海士ではないが、潮流観測などの際に乗船すると、航海士はレーダーを使って周囲の見張りから船の位置出し、紙海図(チャート)や航海日誌の記入、操舵手への指示など、船橋で忙しい業務をこなしていた。いまや位置出しはGPS、紙海図はENC電子海図、チャートワークはECDIS、見張りはAISで支援されるなど航海士の仕事も大きく様変わりしているようである。しかし、これらの新しい航海機器に頼りすぎることは反って危険になりかねず、人間の目でしっかり見張って適切に操船することが基本と思われる。そのためIMOのe-Navigation戦略では、人間工学やブリッジマネージメントに十分に配慮するとともに、技術先導型ではなく、ニーズ調査から始めて、ギャップ解析、費用対効果など着実に検討を進めることになっており、単なる新しい機器の開発ではなく、航海業務の全体的な安全性の向上が目指されており、今後の進展が期待される。(了)

第243号(2010.09.20発行)のその他の記事

- サンゴ礁を破壊する観光開発 阿嘉島臨海研究所所長◆大森 信

- 日本最南端の町 「竹富町」における海洋政策 沖縄県竹富町企画財政課 主事◆小濵 啓由(けいゆう)

- AIS船舶自動識別装置の進展とe-Navigation戦略への期待 (財)日本水路協会審議役◆小田巻 実

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌