Ocean Newsletter

第243号(2010.09.20発行)

- 阿嘉島臨海研究所所長◆大森 信

- 沖縄県竹富町企画財政課 主事◆小濵 啓由(けいゆう)

- (財)日本水路協会審議役◆小田巻 実

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

日本最南端の町 「竹富町」における海洋政策

[KEYWORDS] 海域の保全・活用/離島の保全等/海洋環境と地域づくり沖縄県竹富町企画財政課 主事◆小濵 啓由(けいゆう)

海洋基本法には、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「離島の保全等」をはじめ、竹富町にとって深く関係する施策がある。

海上交通の安全の確保、町民の生活環境の向上と安定化、近隣市町と連携した施策の推進など、国境に接する日本最南端の町として多くの効果をもたらすものと考えられることから、海洋基本法の多面的機能を活用した地域づくりに取り組んでいる。

はじめに

日本最南端の町に位置する竹富町は、沖縄本島から南西に約450kmはなれた八重山諸島にあり、美しい石西礁湖(石垣島と西表島の間に広がる広大なサンゴ礁海域)の海と西表島の山河など亜熱帯の雄大な自然環境に恵まれ、また東西約42km、南北約40kmの広範囲に点在する16の島からなる島嶼の町です。

四方を海に囲まれた島々は亜熱帯海洋性気候に属し、西表島を中心とする亜熱帯原生林、マングローブ林、河川、海浜、海域などの変化に富む環境は、県内の中でも独特かつ固有の自然が残され、イリオモテヤマネコをはじめとする数々の希少な野生生物が生息するなど日本最後の秘境と称されています。

沿岸域管理への取り組み・課題等

■石西礁湖内における危険箇所

竹富町における沿岸域管理への取り組み、課題等については、まず、懸案事項である生活保全航路の改善が挙げられます。本町にとって石垣島と竹富町の島々を結ぶ海上航路は欠くことのできない社会インフラとなっておりますが、当航路は石西礁湖の貴重なサンゴ礁が点在している海域でほとんど浅瀬となっており、干潮時には海難事故が頻発するなど船舶の航行に支障をきたしています。また目視による運行のため、早朝・夜間の航行が困難なことから急病や急用等において地域住民は時間的な制約を受けています。生活保全航路は道路の延長と同様であり基本的なインフラであるとの認識から、昼夜を問わず安全・安心な生活を確保するための必要最小限の航路整備が必要となっています。次に、海岸漂着ゴミ問題です。近年、わが町でも、漂流・漂着ゴミによる環境・景観の悪化、船舶の安全航行や漁業への被害の発生等が問題となっています。島々の漂流・漂着ゴミは季節風の影響を受けて、漂着する場所が異なることから、その対策を検討するために西表島を中心として漂着ゴミの状況調査を実施しました。とりわけ、漂着ゴミが接岸すると回収が困難となるマングローブ林を中心に自然水際線への到達漂着ゴミ量軽減策および効率的な漂着ゴミの回収策の検討を行い、マングローブ林の保全に努めています。

このような実態を踏まえ、近年、町内の地域住民やNPOが主体となり海岸漂着ゴミ対策への取り組みが顕著となっています。本町の最北端に位置する鳩間島では、社団法人日本海難防止協会が日本財団の協力を得て、地元NPOとタイアップして漂着ゴミをエネルギーに変える「宝の島プロジェクト」に取り組んでいます。海岸漂着ゴミのうち、容積率で約44%を占める発泡スチロール類をスチレン油に変換する実証実験を実施して、ディーゼル機関やボイラー、焼却炉の燃料に利用するエネルギーの開発に成功しました。日本でも初めてというこの取り組みはマスコミに大きく報道され、世界共通の課題である漂着ゴミの問題解決へ一石を投じています。現在は、さらに硬化プラスチック製の漁具や漁網など発泡スチロール以外の漂着ゴミにも対応できる実証実験や移動式油化装置の開発が進められており、それに起因して産業開発や雇用創出にも積極的に取り組んでいます。

竹富町からの挑戦!

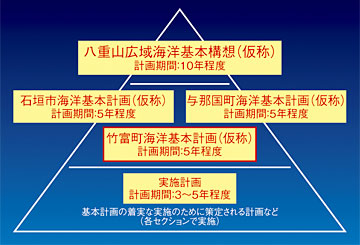

■「海洋基本計画」における広域連携イメージ

広大な排他的経済水域(EEZ)を有するわが国において、その管理と利用の基本姿勢を明確に定めた「海洋基本法」が平成19年7月に施行されました。この基本法を受けて海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、平成20年3月に5年間を見通した「海洋基本計画」が策定され閣議決定されています。この「海洋基本計画」では、わが国が総合的かつ計画的に講ずべき施策として、12の施策が掲げられており、現在、関係省庁によって具体的な施策の実施が検討されています。

海洋基本法には、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「離島の保全等」をはじめ、竹富町にとって深く関係する施策があり、町民の生活環境の向上と安定化、海洋国家を支える意識の醸成、さらには近隣市町と連携した施策の推進など、国境に接する日本最南端の町として多くの効果をもたらすものと考えられます。

古より海との深い関わりをもつ竹富町においても、12項目の施策から本町と深く関係する施策について調査・研究に取り組んでいます。海上交通の安全の確保、生活基盤の整備等の推進や関係するセクションが実施する施策に関しての共通認識を図るため竹富町独自の「海洋基本計画」の策定に着手しました。基準年次を平成22年、目標年次を平成26年として、本町周辺の海域の保全・活用および国益としての離島の役割の重要性をかんがみ、海域と海岸および関連する河川等の水域と陸地の利活用における海洋施策のガバナンスをめざしています。

竹富町はこれまで、過疎地域自立促進特別措置法、沖縄振興特別措置法等により生活基盤や産業基盤の強化が図られ、一定の発展を遂げてきましたが、さらに地域の実情に適していない、地域の取り組みを阻害している「規制」の緩和・解除および新しい取り組みを促進・具現化する「効果的な支援策」として、海域を含めた総面積を地方交付税の算定項目に追加していく国への働きなど、海洋基本法の多面的機能を活用した地域づくりに向けての戦略を立てています。

黒潮に乗せて全国へ

国と地方公共団体との役割分担の明確化、地方公共団体の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とした「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」、いわゆる地方分権一括法が2000年(平成12年)に施行されて今年で10年が経過しました。今後も分権化の進展が予想されるなか、海洋基本法第9条の「地方公共団体の責務」においても、「その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とされており、いわば地方は「末端」ではなく「先端」であるという認識を持ち、自らの判断と責任において地域の実情に沿った海洋政策を展開していかなければならないと考えています。

「日本最南端の町」から、新たな海洋国家の形成に向けての先端を担い、安定かつ安全な地域社会の形成促進に向けて、竹富町が策定する独自の「海洋基本計画」がわが国のパイロット事業として多くの効果をもたらし、黒潮に乗って全国へ波及していくことを願っています。(了)

第243号(2010.09.20発行)のその他の記事

- サンゴ礁を破壊する観光開発 阿嘉島臨海研究所所長◆大森 信

- 日本最南端の町 「竹富町」における海洋政策 沖縄県竹富町企画財政課 主事◆小濵 啓由(けいゆう)

- AIS船舶自動識別装置の進展とe-Navigation戦略への期待 (財)日本水路協会審議役◆小田巻 実

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌