Ocean Newsletter

第172号(2007.10.05発行)

- (社)日本舶用工業会 常務理事◆木澤隆史

- 横浜国立大学国際社会科学研究科博士後期課程◆市川智生

- 京都大学総合博物館教授◆中坊徹次

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

海港検疫の知られざる歴史を検証

横浜国立大学国際社会科学研究科博士後期課程◆市川智生幕末に開国した日本にとって、海洋は欧米や東アジアとの交易を可能にすると同時に、

急性感染症の流入という環境面での変化をもたらした。

外国船籍の船舶に対する海港検疫の実現は、港湾業務のひとつというだけではなく、

日本が近代国家であることの証しでもあった。

日本港湾における海港検疫の過去と現在について紹介する。

検疫とは何か

「検疫」と聞けば、空港での入国審査の前にある、発熱や下痢といった症状をチェックするゲートを思い浮かべる方がほとんどだろう。あるいは、映画「ゴッドファーザー Part?」の冒頭で、ビトー・コルレオーネがシシリー島からニューヨークに上陸する際に、天然痘の疑いで隔離される場面を思い出す方もいらっしゃるだろう。現代では、旅客自身が質問表に健康状態を記入・提出する間接方式の検疫が主流であるが、船舶が輸送手段であった戦前では、港に着岸する前に、検疫官が直接船に乗り込み、乗客を直接尋問するのが普通であった。その後、検疫のスタイルは、輸送量の増大に伴い無線検疫が導入され、さらにはジャンボ・ジェットの就航により現在の姿へと変化してきたのである。

「検疫:Quarantine」とは、船舶・鉄道・航空機などによりヒト・モノが移動する際に、疾病の持ち込みを防ぐために健康状態を調査し、必要に応じて隔離などの措置を行うことをいう。19世紀の東アジアでは、アジア・コレラ、天然痘、腺ペストなど、致死率の高い急性感染症が蔓延していた。そのため、港湾の基本的な機能としては、輸送・税務・貯蔵などだけでなく、海港検疫の役割がいま以上に重要な意味を持っていた。いわば、港湾には、日本国内の公衆衛生を維持するための防波堤としての役割が期待されていたといえるだろう。この海港検疫を例として、近代日本にとっての海洋が歴史的にどのような意味を持っていたのかを考えてみたい。

疾病の「開港場ネットワーク」

よく知られているように、日本は1858年の修好通商条約の締結によって、対外貿易を本格的に開始した。その際に基点となったのが、5つの開港場(横浜・長崎・函館・神戸・新潟)と2つの開市場(東京・大阪、ただし大阪は開港場に変更)である。これらの地域には、一部の例外を除いて、欧米系および中国系住民の経済活動の拠点として外国人居留地が設置された。そのため現代では、欧米文化導入の窓口として、しばしば華やかなイメージとともに語られる。

しかし、疾病環境の変化という面から考えてみると、各地の開港は、まったく異なった意味を持つ。それは、東アジアで日本が流通の門戸を開いたことで、急性感染症がしばしば国内でも蔓延するようになったことである。疾病が流入・拡散する過程のなかで、中心的な機能を果たしたのは、やはり開港場・開市場であった。物流の「開港場ネットワーク」は、同時に、海洋を通しての疾病の「開港場ネットワーク」でもあったといえるだろう。対外貿易の活性化と、感染症の蔓延は、盾の両面ともいうべき現象であった。

開国以前にも、長崎の出島や唐人屋敷に上陸するオランダ人と中国人に対しては、長崎奉行所により健康状態のチェックが行われていたようである。しかし、伝染病の流入を想定しての組織的な海港検疫が模索されるのは、アジア・コレラが日本に蔓延し始めた明治以降のことである。維新後間もなく、外務省と内務省が、それぞれ独自に欧米の海港検疫制度に関する情報を収集し、1879年7月14日に22カ条からなる「海港虎列剌病伝染予防規則」(のちに「検疫停船規則」と変更)を施行、主にコレラが流行する地域から開港場に寄港する船舶に対して、旅客の検診・停船措置を開始したのである(この7月14日は、現在「検疫記念日」とされ、国内各地の港湾や空港で公衆衛生に関連するイベントが開催される)。しかし、この時代の検疫の実効性をめぐっては、決定的な困難を伴っていた。

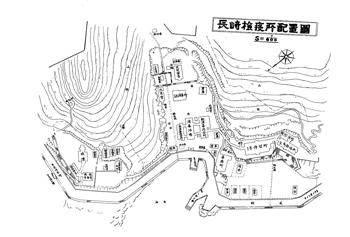

長崎検疫所編『長崎検疫所創立80周年記念誌』(1959年)より。1879年に長崎消毒所として発足し、1896年に女神検疫所と改称された。図にみられる検疫施設(いわゆる「措置場」)のほとんどは、現在では女神大橋の橋梁施設および下水処理場になっている。左側の事務室などがある区画の門塀が福岡検疫所長崎検疫所支所として利用されており、当時の面影を残している。

「名を捨てて実を取る」方式の海港検疫

じつは、日本の検疫規則を外国船に適用する根拠が、法的には存在しなかったのである。それは、諸外国との不平等条約による片務的な「領事裁判制度」のため、日本の法令が国内の外国人に対しては意味をなさない状況にあったことによる。乗客の検診や船舶の停船措置、さらには違反した場合の罰則に従うかどうかは、外国側の判断にゆだねられていた。結果は、日本の検疫規則にほとんどの国の公使・領事が反対し、しばしば海港検疫を拒否して強制入港する事件が発生するというものであった。疾病の防波堤としての港湾は崩壊状態にあったといえる。これは、1879年に、日本全国で10万人を超すコレラの死者が発生し、その後も数年ごとに大流行が発生する一因となったと考えられる。中国でも、1842年の南京条約の結果、独自の検疫権が制限され、諸外国の介入が常態化していた。このような事態は、国際連盟の保健活動が展開される1930年まで存続した(詳しくは、飯島渉『ペストと近代中国』研文出版、2000年を参照されたい)。

しかし、条約上の問題があるからといって、何もしないわけには行かない。政府が考案したのは、消毒・隔離・停船などの措置を必要最小限にとどめる代わりに、諸外国(具体的には各国公使)の協力を取り付けるというものであった。それは、1882年の「虎列刺流行地方ヨリ来ル船舶検査規則」により具体化された。イギリスを始めとする欧米諸国が反対する理由となった、一律7日間の停船措置は削除され、罰則規定も明示されなかった。同時に各開港場では、検疫所の整備も進められ、設備の貧困を口実に諸外国が検疫を忌避することに備えられた。この時期に設置された、長浦(横浜)、和田岬(神戸)、女神(長崎、図参照)、台町(函館)の消毒所は、華やかなイメージを持つ開港場の、もうひとつの顔とも考えられよう。そして、海外でアジア・コレラが発生しているという情報が入ると、外務省から各国公使に対して、この規則への協力を打診するという方法で検疫は実行された。それからほぼ毎年、外国側に協力を取り付けることで、海港検疫の実現に一定の効果をもたらすことになった(1890年代には、腺ペストに対しても適用された)。この、いわば「名を捨てて実を取る」方式の海港検疫は、日本政府の悲願であった条約改正が成立し、1899年に「海港検疫法」が施行されるまでの約20年間にわたって、日本の港湾における疾病の防波堤としての機能を支えたのである。

おわりに

幕末に開国した日本にとって、海洋は欧米や東アジアとの交易を可能すると同時に、急性感染症の流入という環境面での変化をももたらすものであった。そして、水際で疾病を防ぐ海港検疫の実現は、単なる港湾業務のひとつというだけなく、日本が近代国家であることの証しでもあったのである。そこに、明治の日本政府が、執拗なまでに海港検疫の実施に拘泥した理由が求められよう。開国後間もない当時の日本と、年間に数千万の人々が出入国する現代とを単純に比較することは困難であろう。しかし、検疫が入境時に行われるものである以上、国際間の合意が必要であることは変わりがないし、移動形態や地域が複雑化するなかでの検疫といった課題は、現在にも通底している。その意味で、海港検疫をめぐる諸問題は、きわめて現代的な性格であるといえる。(了)

●本稿は、2006年度笹川科学研究助成(財団法人日本科学協会)による研究成果の一部である。

第172号(2007.10.05発行)のその他の記事

- 「舶用マイスター」認定事業スタート (社)日本舶用工業会 常務理事◆木澤隆史

- 海港検疫の知られざる歴史を検証 横浜国立大学国際社会科学研究科博士後期課程◆市川智生

- 水産資源と分類学 京都大学総合博物館教授◆中坊徹次

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男