Ocean Newsletter

第104号(2004.12.05発行)

- アテネオリンピック・セーリング競技男子470級代表(銅メダル)、関東自動車工業(株)所属◆関 一人

- 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授◆池田龍彦

内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所長◆三宅光一 - ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男

サンゴ礁海域における港湾開発

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授◆池田龍彦内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所長◆三宅光一

沖縄・那覇港では防波堤を建設する際には、時にはサンゴ礁を破壊することを余儀なくされてきた。

しかし、細心の注意を払った計画と施工によって、年月の経過とともにサンゴ礁を蘇らせることに成功した。

世界中でサンゴ礁が開発の犠牲になりつつあるが、環境との共生と同時に失った自然環境の回復を図るという視点をもった開発がなされるべきだ。

1.はじめに

色とりどりの魚が群れ遊ぶサンゴ礁は生き物の宝庫で、その美しさは人々を水中に駆り立てるとともに、生物再生産、環境浄化、防災、二酸化炭素の循環等多くの機能を備えた貴重な生態系である。青い海とサンゴ礁に囲まれた沖縄で、開発と環境保全の調整の営みが継続的に行われている。本土から遠く離れた離島県・沖縄には40の有人離島があり、人と物資を運搬するための港の活動は最重要なものとなっている。港には港内を安全に護るための防波堤の建設が不可欠であるが、この防波堤の建設の際、時にはサンゴ礁を破壊することを余儀なくされてきた。しかし、細心の注意を払った計画と施工で、年月の経過とともにサンゴ礁は見事に蘇った。

2.サンゴ礁地帯の防波堤建設

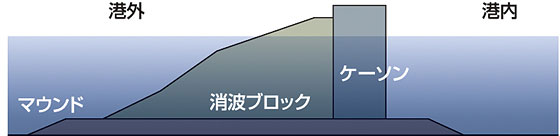

1972年の沖縄の日本復帰以来、那覇港では港内に停泊する船舶の安全を確保するために、合計5,300mの防波堤が水深0m-35mの水域に建設された。台風来襲時に沖縄周辺では12mを越す高波が発生する。また、冬季の北からの季節風による波も大きく、これらの波から港を守るために強固な防波堤の建設が必要で、那覇港ばかりではなく沖縄の港の持つ宿命となっている。那覇港の場合はサンゴ礁が発達している海域での港湾建設で、港周辺のサンゴ礁にできるだけ影響を与えないように計画されたが、約三分の一はサンゴ礁上に建設することとなり、防波堤下のサンゴは一時死滅することになった。それでも、周辺への影響を最小にするようできるだけの配慮を行ってきた。防波堤の基盤を作る5kg-200kgの基礎石は、サンゴが岩石化した琉球石灰岩を使用し、比較的浅いところではその上に直接コンクリートブロックを、深いところではコンクリートケーソンを設置し、その外側に消波ブロックを置く工法が採用された(図1参照)。また、施工にあたっては海中への濁りやセメントミルクの流出等が起きないように細心の注意を払い、いつの日かコンクリートブロックやケーソンに再びサンゴが戻ってくる日が来ることを期待して、丁寧に施工を行ってきた。

3.サンゴの再生

1998年に発生した地球規模の海面温度上昇によるサンゴの白化現象は、沖縄も例外ではなく大きな被害を被ったが、当時まで、那覇港の防波堤の外側はサンゴ礁見物のグラスボートの絶好のコースとなるほどの賑わいを見せるまでに回復していた(写真1参照)。日本一大きな高波から港を守る防波堤の日本一大きな消波ブロックにサンゴが蘇っていたのだ。白化現象の被害を受けた那覇港のサンゴは徐々にではあるが回復基調にあり、再び同様な現象の発生がなければ写真1のような状態の再現が期待されている。

ここで消波ブロックではどのようにサンゴが成長するかを見てみよう。写真2、3はそれぞれ設置から3年及び11年を経過した消波ブロックの写真であるが、サンゴが付着し順調に生育しているのがよくわかる。このように新たに設置された構造物に付着するサンゴの幼生は、周辺のサンゴから発出するのはもちろんであるが、遠く30km離れた慶良間諸島周辺の広大なサンゴ礁から潮流に乗って那覇港防波堤にぶつかり、消波ブロックに付着するのではないかと考えられている。夏の満月の夜にいっせいに卵子を放出するありさまは神秘的で、波と潮流に乗って浮遊し、ブロックに付着したサンゴは長い歳月をへて大きく成長する。那覇港ではサンゴの幼生が付着しやすいように、港外側に設置する消波ブロックには凹凸をつけるような工夫も15年前から行っており、その効果が十分に出ていることが確認されている。

4.環境との共生

1998年のサンゴの白化現象は、海水温度の僅かな上昇が原因とされている。人間にとって僅かと感じられても、ストレスに極端に弱いサンゴには急激な変化として認識され、広範囲の現象となった。このように見ると、那覇港におけるサンゴ再生の試みは、自然界の力と比べると極めて小さなものかもしれないが、一度は破壊を余儀なくされた自然環境を再生する目標を立て、さまざまな工夫を凝らした工事の実施と調査は今後とも継続的に行われるべきだと考える。

沖縄では、那覇空港の沖合展開構想や浦添西海岸開発構想等、サンゴ礁に直接影響を及ぼす可能性のある開発構想が多くある。また、インドネシア、フィリピン、南太平洋諸国を始めとする、世界の熱帯、亜熱帯の国々において、サンゴ礁と開発行為との共生は大きな課題となっている。開発に伴う環境への影響を最小限にとどめるとともに、施設を建設した後に環境の回復を図ることは重要な視点である。那覇港等で行われている環境配慮の経験を多くの人々が共有し、世界各地の同様な問題の解決を図っていってほしい。

大自然に対する畏敬の念を持つこと、そして開発と環境との調整は永遠の課題であるが、かけがえのない自然環境との共生を図って行くために、われわれは何をすべきか十分考えて行動する必要がある。(了)

第104号(2004.12.05発行)のその他の記事

- いつの日か、ヨット王国ジャパン アテネオリンピック・セーリング競技男子470級代表(銅メダル)、関東自動車工業(株)所属◆関 一人

-

サンゴ礁海域における港湾開発

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授◆池田龍彦

内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所長◆三宅光一 - インフォメーション(1)東アジア海域持続可能な開発戦略(SDS-SEA)

- インフォメーション(2)海洋関連国際会議等開催情報一覧

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授)◆山形俊男