“歴史の空白”を埋める

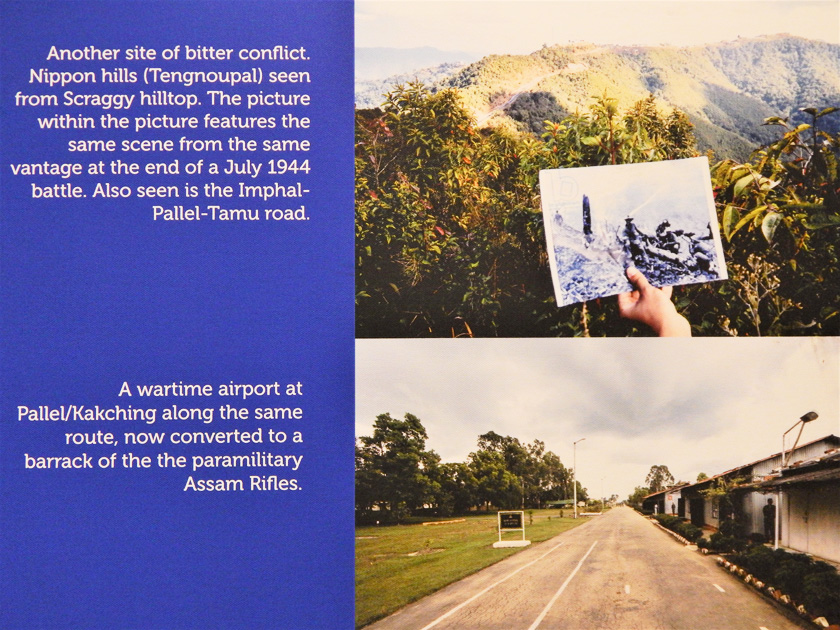

史実を伝える「戦争」のセクション

マニプールの人々にとって、地元で「日本の戦争(Japan Lan)」と呼ばれているインパール作戦とは、いったい何だったのだろうか。 インパール平和資料館の関係者のひとりは「辺境に追いやられていたこの地域と住民が、ある日突然始まった『日本の戦争』によって、重要な戦場として注目され、独立するとはどういうことなのか、我々は何者で、どうあるべきなのか、アイデンティティの面で啓発された」と話す。

地域と住民は、単に「日本の戦争」に巻き込まれたわけではない。住民の多くは地域から逃げて避難したが、他の者は独立運動家のスバース・チャンドラ・ボースが率いるインド国民軍と共に日本軍を支援し、英国、インドなどの連合軍の支援に回った者もいる。

だが、不思議なことに、「日本の戦い」は口頭伝承されてきただけで、書物や文書、映像など記録として体系的に残されてきたものがほとんどない。学校の教科書にも載っておらず、歴史として教えられていないのだという。

その理由について、当財団でインド北東部の事業を主導し、インパール平和資料館の開館に尽力した笹川平和財団の中村唯主任研究員は「学校では、ムガール帝国やガンディーなど『インド本土』の歴史の記述が中心で、マニプール州も(コヒマを州都とする)ナガランド州の子供たちも、自分たちがその周縁にいるということを自覚させられても、故郷の、特に近代の歴史を学ぶ機会に恵まれてこなかった。その上、1970年代から近年までの反政府闘争や民族間紛争などの影響で治安が不安定な状況下で、自らの歴史を客観的に振り返る余裕がなかったのかもしれない」との見方を示す。また、厳しい入域制限により、外国籍の研究者やジャーナリストなどが入りづらかったことも、記録が欠如している要因のひとつだったのではないかと指摘する。

生き証人である生存者は少なくなるばかりである。口頭伝承さえ危ぶまれている状況下で、インパール平和資料館はオープンした。 建物は八角形。中央のホールは、民族衣装をまとった諸民族の写真と、それぞれの民族衣装のカラフルな布で彩られている。正面には、安倍晋三首相が揮毫(きごう)した「平和」の書も掲げられた。

このホールを取り囲むように配置されている展示スペースは、「戦争」「戦後」「生活と文化」の3つのセクションで構成されている。「戦争」では、日本兵の遺族から寄贈された遺品などとともに、命を落とした地元住民237人の氏名などを記した木札が、壁に埋め込まれている。

「戦後」では、今に至る復興の様子などが描かれている

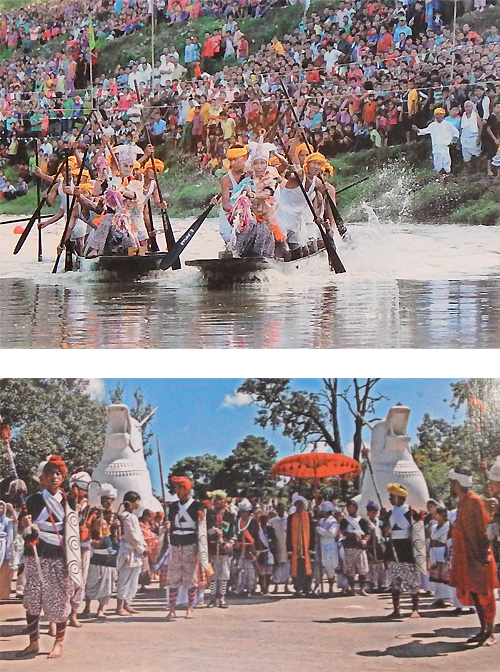

「戦後」では、インパール作戦の当時と今が描かれ、「生活と文化」では、ポロをはじめとするマニプールの伝統的なスポーツや家屋を紹介している。

こうした展示を貫くコンセプトは、①平和と和解②地域と住民の視点③戦争から現在、そして未来へ―である。こうしたコンセプトは、笹川平和財団の中村主任研究員が中心となって設置を呼びかけ、実現した「インパール資料館設立のための諮問委員会」のメンバーの協議を得て構築されていったものだった。

実は当初は、発掘によって見つかった不発弾などの装備、軍事品だけで展示スペースを埋める「軍事・戦争資料館」のようなものになりそうだった。日本財団と笹川平和財団はこれに異を唱え、資料館建設の諮問委員である地元の有識者代表ら5人を今年2月に日本に招き、戦争と平和に関する主な資料館や記念館、施設に案内した。戦争と体験者の記録、平和のメッセージをどのように発信し、次世代に残していくかを学んでもらうことが狙いだった。展示には多角的なコンセプトがあるということを、知らせたかった。

「生活と文化」では地域の伝統的な祭りも紹介されている

訪れた先のひとつに、沖縄県の「南風原(はえばる)文化センター」があった。インパール平和資料館の「地域と住民の視点」「戦争から現在、そして未来へ」というコンセプトは、南風原文化センターと、元館長でインパール平和資料館の立ち上げに尽力した大城和喜氏の影響が大きい。

中村主任研究員は、コンセプトなどを検討する諮問委員会のメンバーの選定でも、指導的な役割を果たした。委員には大城氏や、マニプール州政府の文化庁長官、ジャーナリスト、民俗学の権威、女性の政治学者、少数民族の代表らが顔をそろえた。バランスがとれた構成としたことが、地域と住民の視点を反映した平和資料館の実現へつながったともいえるだろう。

中村主任研究員は「インパール平和資料館はマニプールや北東部の人々にとり、自分たちの近代・現代史について考え、それを後世に伝えるための重要な拠点なのです」としている。

インパール平和資料館は、すべての当事者にとり平和の象徴であり続け、展示内容も進化していくだろう。