Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第593号(2025.05.20発行)

PDF

2.6MB

海洋可視化の現状と課題

KEYWORDS

海の天気予報/海洋調査/無人機

いであ(株)上席研究員◆落合健

2001年、海の天気予報が始まり、それまで観測のみに頼っていた海洋の状況把握は大きく進展した。海の天気予報の精度を保つには観測データが必須であるが、政府機関が実施する海洋調査件数は減少傾向にある。海の天気予報の一層の発展により可視化を向上させるとともに、無人機を現業で常時運用することにより海洋調査を拡大することが望まれる。

海洋可視化のこれまでの取り組み

本稿での「海洋の可視化」の意味については、「目に見えない海洋環境(水温、塩分、海底地形、海底地質等)を把握し、視覚化すること」という防衛装備庁艦艇装備研究所の定義に倣う※1。

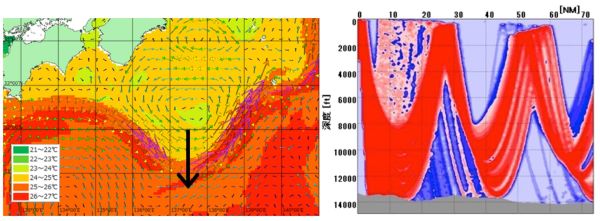

海洋の可視化はわが国でも早くから取り組みが始まっている。帝国海軍は、昭和の初めにはすでに測量艦のほか多くの調査船や漁船を用いて、本州南方海域の黒潮大蛇行など外洋域において海洋観測を行い、海況を詳しく把握していた(杉山ら,2004)。戦後も海洋の状態を把握するためにさまざまな機関によって観測は継続されてきたが、2001年12月(国研)海洋研究開発機構(JAMSTEC)においてJCOPE(日本沿海予測可能性実験)の運用が開始され、海洋分野でも精度の高い数値予報(=海の天気予報)による海況把握が始まった(林田ら,2024)。1959年に気象庁が天気予報に数値モデルを導入し数値予報を開始してから42年後のことである。さらに、2002年3月にはJAMSTEC等の支援を得て海上自衛隊でも海の天気予報を開始、洋上で活動する部隊に客観予報が提供されるようになり、その結果、海中の音の伝搬や漂流に関しても客観的な解析が可能となった。図1に海の天気予報(左)と音の伝搬(右)例を示す。2001年度は海洋の可視化にとって画期的な年であった。

2010年には海上保安庁が中心となり「海洋情報クリアリングハウス」の運用が開始され、海洋データ等の検索が容易となった。2012年には「海洋台帳」の運用が開始され、2019年「海洋状況表示システム(海しる)」※2に発展、可視化が大きく進展し、現在に至っている。

また、2004〜2008年頃まで、関係省庁が連携して大陸棚調査を行い精密海底地形や地質構造等のデータを収集し、その結果大陸棚の延長が認められた。この調査によって、日本周辺海域の海底形状は一層明らかになり、海の天気予報や音の伝搬予報の正確さを支えるために必須の水深データが揃っていった。

海洋の可視化はわが国でも早くから取り組みが始まっている。帝国海軍は、昭和の初めにはすでに測量艦のほか多くの調査船や漁船を用いて、本州南方海域の黒潮大蛇行など外洋域において海洋観測を行い、海況を詳しく把握していた(杉山ら,2004)。戦後も海洋の状態を把握するためにさまざまな機関によって観測は継続されてきたが、2001年12月(国研)海洋研究開発機構(JAMSTEC)においてJCOPE(日本沿海予測可能性実験)の運用が開始され、海洋分野でも精度の高い数値予報(=海の天気予報)による海況把握が始まった(林田ら,2024)。1959年に気象庁が天気予報に数値モデルを導入し数値予報を開始してから42年後のことである。さらに、2002年3月にはJAMSTEC等の支援を得て海上自衛隊でも海の天気予報を開始、洋上で活動する部隊に客観予報が提供されるようになり、その結果、海中の音の伝搬や漂流に関しても客観的な解析が可能となった。図1に海の天気予報(左)と音の伝搬(右)例を示す。2001年度は海洋の可視化にとって画期的な年であった。

2010年には海上保安庁が中心となり「海洋情報クリアリングハウス」の運用が開始され、海洋データ等の検索が容易となった。2012年には「海洋台帳」の運用が開始され、2019年「海洋状況表示システム(海しる)」※2に発展、可視化が大きく進展し、現在に至っている。

また、2004〜2008年頃まで、関係省庁が連携して大陸棚調査を行い精密海底地形や地質構造等のデータを収集し、その結果大陸棚の延長が認められた。この調査によって、日本周辺海域の海底形状は一層明らかになり、海の天気予報や音の伝搬予報の正確さを支えるために必須の水深データが揃っていった。

日本の海洋調査の現状

数値予報や可視化ツールは急速に充実してきている。しかし、現況の把握、将来の予報という両方の観点で観測の重要性は全く変わらない。

数値モデルは計算格子上に時空間的に規則正しくデータを出力するが、その値が現実に近いかどうかは分からない。一方、海洋観測データは得られる時間も空間もばらばらで疎密があるが、測定誤差や測器誤差等がなければ一般的には真値に近い。数値モデルと観測データそれぞれの長所を活かし適切に融合させることによってはじめて精度の高い予報が可能となる(この融合を、データ同化という)。近年、高い能力のセンサーを搭載した人工衛星が増え、アルゴフロート等が世界の海に展開され観測の質と量が充実してきているが、あらゆる海域の海中や海底の状況が把握できているわけではない。調査船等が現場で詳細な観測データを取得する意義は少しも変化していない。

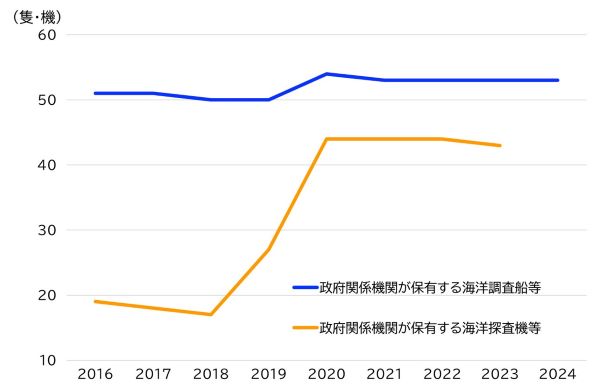

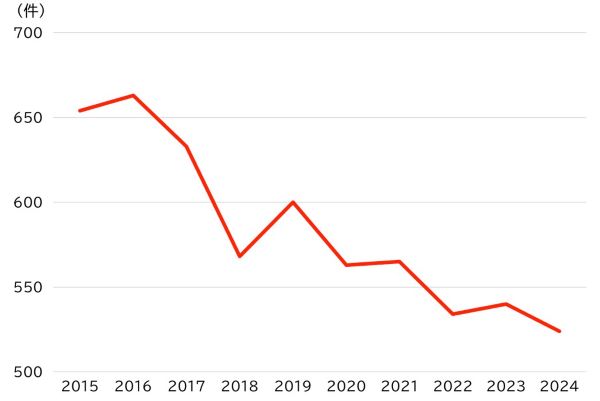

さて、その観測データを収集する調査船や探査機はどのような状況であるか。図2は政府関係機関が保有する海洋調査船等の隻数および海洋探査機等の機数である。海洋調査船は、海上自衛隊の海洋観測艦「わかさ」、「にちなん」、「しょうなん」や海上保安庁の測量船等を含めて約50隻であり、ここ数年ほぼ横ばいである。自律型無人探査機(AUV)、遠隔操作型無人潜水機(ROV)やJAMSTECの「しんかい6500」などの海洋探査機に関しては、2020年に倍増したが、それ以降はほぼ横ばいという状況である。一方、政府関係機関が実施した海洋調査件数は、2016年に663件だったが、2023年は540件(2024年は見込みで524件)と100件以上も減少している(図3)。大陸棚の延長が認められたにもかかわらず、このような減少傾向では海洋の可視化を支える観測データを十分に集めることはできない。国土面積の12倍以上におよぶ広大な領海、排他的経済水域(EEZ)、延長大陸棚(合計約477万km2)を、海洋観測の継続によって適切に維持、保全し、利活用していくと同時に、管理が行き届いていることを諸外国に示し続けることも重要である。

数値モデルは計算格子上に時空間的に規則正しくデータを出力するが、その値が現実に近いかどうかは分からない。一方、海洋観測データは得られる時間も空間もばらばらで疎密があるが、測定誤差や測器誤差等がなければ一般的には真値に近い。数値モデルと観測データそれぞれの長所を活かし適切に融合させることによってはじめて精度の高い予報が可能となる(この融合を、データ同化という)。近年、高い能力のセンサーを搭載した人工衛星が増え、アルゴフロート等が世界の海に展開され観測の質と量が充実してきているが、あらゆる海域の海中や海底の状況が把握できているわけではない。調査船等が現場で詳細な観測データを取得する意義は少しも変化していない。

さて、その観測データを収集する調査船や探査機はどのような状況であるか。図2は政府関係機関が保有する海洋調査船等の隻数および海洋探査機等の機数である。海洋調査船は、海上自衛隊の海洋観測艦「わかさ」、「にちなん」、「しょうなん」や海上保安庁の測量船等を含めて約50隻であり、ここ数年ほぼ横ばいである。自律型無人探査機(AUV)、遠隔操作型無人潜水機(ROV)やJAMSTECの「しんかい6500」などの海洋探査機に関しては、2020年に倍増したが、それ以降はほぼ横ばいという状況である。一方、政府関係機関が実施した海洋調査件数は、2016年に663件だったが、2023年は540件(2024年は見込みで524件)と100件以上も減少している(図3)。大陸棚の延長が認められたにもかかわらず、このような減少傾向では海洋の可視化を支える観測データを十分に集めることはできない。国土面積の12倍以上におよぶ広大な領海、排他的経済水域(EEZ)、延長大陸棚(合計約477万km2)を、海洋観測の継続によって適切に維持、保全し、利活用していくと同時に、管理が行き届いていることを諸外国に示し続けることも重要である。

■図2 政府関係機関が保有する調査船等の隻数および探査機等の機数(内閣府総合海洋政策推進事務局「海洋レポート」から筆者作成)

■図3 政府関係機関が実施した海洋調査件数(内閣府総合海洋政策推進事務局「海洋レポート」から筆者作成。2024年は見込み)

可視化の進展に向けて

海の天気予報は大気の天気予報よりも40年以上遅れて始まったが、計算機の能力向上と相まって数値モデルやデータ同化技術は急速に発展してきている。私たちの日常生活に天気予報が欠かせないように、今や海上、海中、海底での活動を効果的、効率的に行うには海の天気予報が欠かせない。天気予報では花粉予報、洗濯指数、熱中症情報などさまざまな付加情報が展開されている。海の天気予報でも、海洋状況把握(MDA)の観点はもちろん、海運、水産、環境等、海での全ての活動を支える強固な共通基盤、可視化の土台として一層発展するとともに、さまざまな応用が進むことを願う。

また、広大なEEZの可視化を進めるために、多くの無人機を海洋観測で利用することが望まれる。特に、現業機関が海洋観測で無人機を常時運用する体制を早急に整え、海洋調査件数が増加、調査内容が充実することを期待したい。もちろん、マルチパーパスの無人機は存在せず、無人機が有人海洋観測船の全ての任務をこなすことはできない。しかし、すでに特徴のある無人機が国内外には多数存在している。例えば、日本国内でも、航行型AUVは海底の詳しい地形の測量や海洋鉱物資源の調査、防衛等に、ホバリング型AUVは海底や人工物、底生生物の詳細観測等に利用され、多くの成果を上げている。それぞれの無人機の特徴に応じた海域で、海洋調査・海洋観測のほか、警戒監視、インフラの点検、海底ケーブルの監視等、特徴に応じた任務に対応することが望まれる。(了)

また、広大なEEZの可視化を進めるために、多くの無人機を海洋観測で利用することが望まれる。特に、現業機関が海洋観測で無人機を常時運用する体制を早急に整え、海洋調査件数が増加、調査内容が充実することを期待したい。もちろん、マルチパーパスの無人機は存在せず、無人機が有人海洋観測船の全ての任務をこなすことはできない。しかし、すでに特徴のある無人機が国内外には多数存在している。例えば、日本国内でも、航行型AUVは海底の詳しい地形の測量や海洋鉱物資源の調査、防衛等に、ホバリング型AUVは海底や人工物、底生生物の詳細観測等に利用され、多くの成果を上げている。それぞれの無人機の特徴に応じた海域で、海洋調査・海洋観測のほか、警戒監視、インフラの点検、海底ケーブルの監視等、特徴に応じた任務に対応することが望まれる。(了)

※1 「海洋の可視化」実現への取り組み、防衛装備庁、2024(令和6)年11月13日 https://www.mod.go.jp/atla/research/ats2024/pdf_oral_matl/1113_1140_ss15.pdf

※2 海しる(海洋状況表示システム) https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html

※2 海しる(海洋状況表示システム) https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html

第593号(2025.05.20発行)のその他の記事

- 海の地図PROJECT─能登の復興に向けて (一財)日本水路協会理事長◆加藤茂

- 海洋可視化の現状と課題 いであ(株)上席研究員◆落合健

- 海のDXとその先へ 古野電気(株)経営企画部部次長◆永田靖徳

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆田中広太郎

- インフォメーション