Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第593号(2025.05.20発行)

PDF

2.6MB

海の地図PROJECT─能登の復興に向けて

KEYWORDS

能登半島地震/海底地形/漁業

(一財)日本水路協会理事長◆加藤茂

日本財団と(一財)日本水路協会は、2022年より日本全国の海岸に続く浅海域を航空レーザ測量により地図化する「海の地図PROJECT」を推進している。その一環として、能登半島北部沿岸域において、2024年1月の能登半島地震の前後に調査を行うことができた。大きな隆起を伴う地震前後で沿岸浅海域の詳細な海底地形データ取得に成功したのは、本調査が世界初である。さらに同年9月の豪雨災害の後にも一部海域で追加調査を行った。これらの成果が、能登の復興の一助となることを期待したい。

能登半島北部の調査

「海の地図PROJECT」※は日本財団と(一財)日本水路協会が実施しているプロジェクトであり、2022年から10年計画で、日本全国の総海岸線延長約35,000kmのうち約90%の範囲の海岸に沿った浅海域海底地形図の整備を目指している。このプロジェクトでは、航空レーザ測深機を用いて、沿岸部の陸から水深約20m(海水の透明度が高ければさらに深く)までの浅海域を対象としている。海域での海底地形調査は船からの音波による調査手法が一般的であるが、浅海域では航空レーザ測深機を用いることにより、船を用いた調査に比べて格段に調査効率を上げることができ、さらに、陸から海にかけての連続した地形データの整備が可能となる。この調査により得られた「海の地図」は50㎝のグリッドサイズで整備されており、海域においてはこれまでにない高精度のデータセットとなっている。このような全国の海岸に沿った浅海域海底地形図の整備を包括的に行おうとする取り組みは日本では初めてである。2022年8月にこのプロジェクトは着手され、これまで東北地方から四国にかけての太平洋岸、瀬戸内海、および北陸地方において調査を行った。2024年末時点で日本の海岸の約25%まで調査を終えており、本プロジェクトは順調に進んでいる。

このプロジェクトの一環として、能登半島北部において2022年9〜10月に調査を行った。その後、2024年1月に能登半島地震が発生し、沿岸部では陸地が大きく隆起し、海岸線に沿った海底が広い範囲で干上がった。また、浅海域の海底も同様に隆起し、海底地形の大きな変化が予想された。このため、地震発生後の2024年4〜5月に再度調査を行った。これら二度の調査により、能登半島地震の前後の海底地形図を比較することが可能となった。さらに、同年9月には能登半島北部で集中豪雨が発生し、大きな被害をもたらした。この集中豪雨では河川の氾濫や土砂崩れで海域への土砂の大規模な流出が見られ、海底地形がさらに変化したと予想された。このため、2024年10月に一部海域において追加調査を行った。

このプロジェクトの一環として、能登半島北部において2022年9〜10月に調査を行った。その後、2024年1月に能登半島地震が発生し、沿岸部では陸地が大きく隆起し、海岸線に沿った海底が広い範囲で干上がった。また、浅海域の海底も同様に隆起し、海底地形の大きな変化が予想された。このため、地震発生後の2024年4〜5月に再度調査を行った。これら二度の調査により、能登半島地震の前後の海底地形図を比較することが可能となった。さらに、同年9月には能登半島北部で集中豪雨が発生し、大きな被害をもたらした。この集中豪雨では河川の氾濫や土砂崩れで海域への土砂の大規模な流出が見られ、海底地形がさらに変化したと予想された。このため、2024年10月に一部海域において追加調査を行った。

地震前後での地形の変化

2022年9〜10月に調査した範囲は能登半島の北部沿岸の外浦(羽咋郡(はくいぐん)志賀町~珠洲市三崎町)と呼ばれる総距離約225kmの海底(水深0mから約20m)であった。この範囲は2024年の能登半島地震で隆起した海岸と範囲がほぼ一致していた。この海域で、民間航空機の飛行制限が解除されるのを待って2024年4〜5月に再度調査を行った。これらの調査で得られた測深値(点群)の解析を行い、三次元方向の地形の移動を検出した。その結果、上下方向については能登半島北東部の猿山岬付近の海底で最大約5.2m隆起していることが分かった。この隆起量は陸部で報告されている最大隆起量4.1mを上回るものであった。また水平方向については、珠洲市清水町~長橋町付近で西北西-北西方向へ平均2.5m程度、最大4.3m、猿山岬付近~鹿磯(かいそ)漁港周辺で西-西南西方向に平均2.2m程度、最大3.0m動いていることが分かった。これらの移動量は陸上で既に確認されている地殻変動量と概ね整合的であった。(一財)日本水路協会として専門家にも聞き取りをした限りでは、能登半島地震のような大きな変動を伴う地震の前後で、沿岸浅海域の海底の地殻変動量の解析に成功したのは世界初であった。

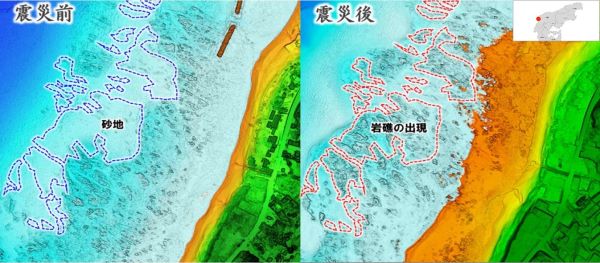

さらに、海底の地形について詳細に分析したところ、単に全体的に一様に隆起しただけではないことが分かった。図1は輪島市門前町黒島町の沿岸部の地震前後の地形変化を示したものである。地震に伴う大きな隆起により、海岸線が約200m沖合に移動し、浜が大きく広がった。また、海底では堆積物が大きく移動し、地震前は砂地だった所に地震後には新たな岩場が出現していた。このような堆積物の移動については、地震後に水深が浅くなったために波浪・潮流の影響を受けて生じたものと考えられる。

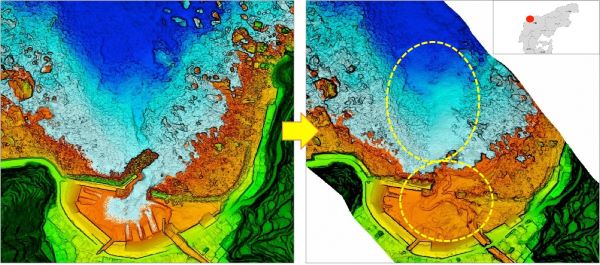

また、2024年9月に能登半島北部を襲った集中豪雨の後にも一部の海域で再度調査を行った。図2は輪島市大沢港付近の豪雨前後の地形を比較したものである。豪雨前の5月の調査では地震による隆起の影響で、港内のかなりのエリアが陸化していた。一方、豪雨後の10月には、河川から流出した土砂が港内を埋め尽くし、さらにその先の海底の谷も大量の土砂で埋まっていることが確認された。

さらに、海底の地形について詳細に分析したところ、単に全体的に一様に隆起しただけではないことが分かった。図1は輪島市門前町黒島町の沿岸部の地震前後の地形変化を示したものである。地震に伴う大きな隆起により、海岸線が約200m沖合に移動し、浜が大きく広がった。また、海底では堆積物が大きく移動し、地震前は砂地だった所に地震後には新たな岩場が出現していた。このような堆積物の移動については、地震後に水深が浅くなったために波浪・潮流の影響を受けて生じたものと考えられる。

また、2024年9月に能登半島北部を襲った集中豪雨の後にも一部の海域で再度調査を行った。図2は輪島市大沢港付近の豪雨前後の地形を比較したものである。豪雨前の5月の調査では地震による隆起の影響で、港内のかなりのエリアが陸化していた。一方、豪雨後の10月には、河川から流出した土砂が港内を埋め尽くし、さらにその先の海底の谷も大量の土砂で埋まっていることが確認された。

■図1 地震前後の地形変化(輪島市門前町黒島町付近)

能登半島地震前(2022年9月) 能登半島地震後(2024年5月)

■図2 豪雨前後の地形変化(輪島市大沢港)

豪雨前(2024年5月) 豪雨後(2024年10月)

復興への期待

地震や豪雨により能登半島北部沿岸の浅海域では生態系が壊滅的なダメージを受けた。しかし、すべてが失われたわけではない。地震後の調査では、新たな岩場の出現も確認された。今回の能登半島北部で作成された「海の地図」は、新たな藻場が形成されるかもしれない岩場、あるいは今まで認識されていなかった藻場となっている岩場を探すための手掛かりになるかもしれない。「海の地図」は、新たな漁場となり得る岩場に関する情報を提供するポテンシャルがあり、地元沿岸漁業の復興に希望を示すものである。

さらに、海底の隆起により沿岸付近を航行する漁船等は安全を考えてかなり余裕を見て沖合を航行せざるを得ないが、「海の地図」の存在により、より安全な航行が可能となるだろう。それは新たな藻場を探すための調査を効率的に進めることにもつながる。また、豪雨災害では崖崩れにより道路が寸断されたため、今後の復旧に向けて始まる護岸工事では、海底地形に基づく波浪高の最大値の見積が必要となる。詳細な海底地形情報を提供する「海の地図」があれば、このような工事の効率化もできる。また、漁港の復旧には、漁港だけでなく、その先の漁船が通る水路の確保も必要である。これらの復旧工事にも「海の地図」は役立つだろう。さらには、今後の災害対策に向けて、津波シミュレーションの高精度化にも貢献できると考えられる。

今回、「海の地図PROJECT」によって明らかとなった最新の海底地形情報が、沿岸漁業を含め、今後の能登地域の復興に寄与することを期待したい。(了)

さらに、海底の隆起により沿岸付近を航行する漁船等は安全を考えてかなり余裕を見て沖合を航行せざるを得ないが、「海の地図」の存在により、より安全な航行が可能となるだろう。それは新たな藻場を探すための調査を効率的に進めることにもつながる。また、豪雨災害では崖崩れにより道路が寸断されたため、今後の復旧に向けて始まる護岸工事では、海底地形に基づく波浪高の最大値の見積が必要となる。詳細な海底地形情報を提供する「海の地図」があれば、このような工事の効率化もできる。また、漁港の復旧には、漁港だけでなく、その先の漁船が通る水路の確保も必要である。これらの復旧工事にも「海の地図」は役立つだろう。さらには、今後の災害対策に向けて、津波シミュレーションの高精度化にも貢献できると考えられる。

今回、「海の地図PROJECT」によって明らかとなった最新の海底地形情報が、沿岸漁業を含め、今後の能登地域の復興に寄与することを期待したい。(了)

第593号(2025.05.20発行)のその他の記事

- 海の地図PROJECT─能登の復興に向けて (一財)日本水路協会理事長◆加藤茂

- 海洋可視化の現状と課題 いであ(株)上席研究員◆落合健

- 海のDXとその先へ 古野電気(株)経営企画部部次長◆永田靖徳

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆田中広太郎

- インフォメーション