Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第581号(2024.10.20発行)

PDF

2.3MB

重層的な日本・太平洋島嶼国関係構築の取り組み

KEYWORDS

太平洋・島サミット(PALM)/FLOWERS/太平洋島嶼国ウィークス

(公財)笹川平和財団海洋政策研究所島嶼国・地域部部長◆塩澤英之

太平洋島嶼地域情勢は、地政学的競争の拡大、太平洋島嶼国の主権強化、地域に関与する開発パートナーの増加などにより複雑化している。

日本は人的つながり、漁業、開発協力などを通じて太平洋島嶼国と親密な関係を築いてきたが、地域情勢の変化とALPS処理水問題の影響により、地域における影響力が低下した。

そのような状況下で、2024年7月に開催された第10回太平洋・島サミット(PALM10)と(公財)笹川平和財団による太平洋島嶼国ウィークスは、両者の信頼関係の回復と将来に向けた重層的な関係構築に向けた新たな出発点となった。

日本は人的つながり、漁業、開発協力などを通じて太平洋島嶼国と親密な関係を築いてきたが、地域情勢の変化とALPS処理水問題の影響により、地域における影響力が低下した。

そのような状況下で、2024年7月に開催された第10回太平洋・島サミット(PALM10)と(公財)笹川平和財団による太平洋島嶼国ウィークスは、両者の信頼関係の回復と将来に向けた重層的な関係構築に向けた新たな出発点となった。

複雑化する地域情勢

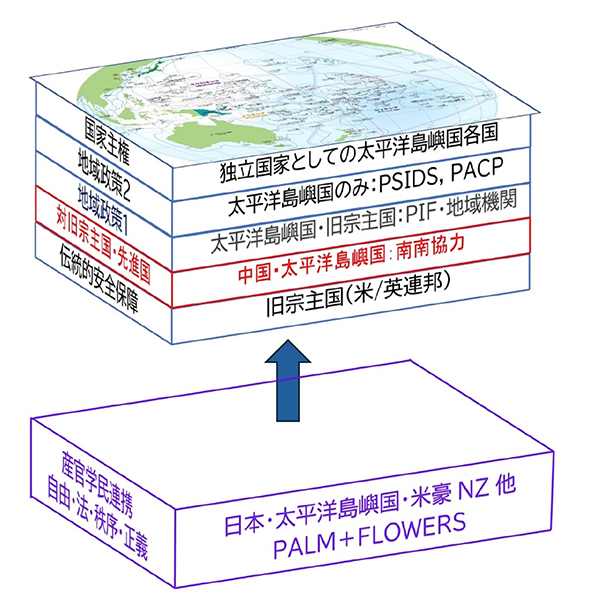

2000年代半ばまで、太平洋島嶼国は米国、豪州、ニュージーランドなど旧宗主国の強い影響下にあった。しかし、2000年代後半以降、外交関係の多角化、国際社会における発言力の強化、開発パートナーの増加により、太平洋島嶼国は主権を強化し自立の歩みを進展させている。特に2010年代半ば以降、中国の動きが地域情勢を大きく変化させていった。中国は先進国とは異なる南南協力の形態をとり、借款や贈与による文化・スポーツ施設、政府庁舎、道路、港湾施設などのインフラ開発を推進するとともに、貿易・経済活性化や人材育成を進め、さらに安全保障や法執行部門への関与も強化している。そこには、台湾承認国の削減、旧宗主国を中心とした伝統的安全保障を含む地域構造基盤の変容、南南協力による新たな構造の構築の意図があると考えられる。これに対し、2000年代に援助疲れを見せていた旧宗主国を中心とする先進国側は、2016年以降、ニュージーランドの「パシフィックリセット政策」、豪州の「ステップアップ政策」、日本の「自由で開かれたインド太平洋」、米国の「自由で開かれたインド太平洋戦略」、英国の地域関与強化、日米豪印による「QUAD」の再開、米国主導の先進国連携プラットフォーム「ブルーパシフィックにおけるパートナー(PBP)」などにより、太平洋島嶼国への関与を再び強化するようになった。

太平洋島嶼国は、米国自由連合国から成る北半球諸国と英連邦系の南半球諸国の違いがあるが、国の発展を促進する開発パートナーの関与強化を歓迎しつつも、気候変動を国家存続に関わる安全保障上の最大の脅威と定義づけ、安全保障を背景とする地政学的競争とは一定の距離を置いている。その太平洋島嶼国の姿勢を示すものが、2022年に太平洋諸島フォーラム(PIF)首脳会議で合意された「青い太平洋大陸のための2050年戦略」である。2050年戦略は政治的リーダーシップと地域主義、人を中心とする開発、平和と安全保障、資源と経済開発、気候変動と災害、海洋と自然環境、技術と連結性の7つの重点テーマからなるもので、地域の持続的な発展と繁栄のために太平洋島嶼国がオーナーシップを持ち、開発パートナーによる一貫性のある協力を実現し、将来世代に健全な青い太平洋を継承していくための戦略である。

太平洋島嶼国は、米国自由連合国から成る北半球諸国と英連邦系の南半球諸国の違いがあるが、国の発展を促進する開発パートナーの関与強化を歓迎しつつも、気候変動を国家存続に関わる安全保障上の最大の脅威と定義づけ、安全保障を背景とする地政学的競争とは一定の距離を置いている。その太平洋島嶼国の姿勢を示すものが、2022年に太平洋諸島フォーラム(PIF)首脳会議で合意された「青い太平洋大陸のための2050年戦略」である。2050年戦略は政治的リーダーシップと地域主義、人を中心とする開発、平和と安全保障、資源と経済開発、気候変動と災害、海洋と自然環境、技術と連結性の7つの重点テーマからなるもので、地域の持続的な発展と繁栄のために太平洋島嶼国がオーナーシップを持ち、開発パートナーによる一貫性のある協力を実現し、将来世代に健全な青い太平洋を継承していくための戦略である。

重層的な日本・太平洋島嶼国関係へ

2024年7月、第10回太平洋・島サミット(PALM10)が日本で開催された。東京開催は1997年の第1回以来27年ぶりであり、対面の開催としては6年ぶりとなった。最大の課題は、2021年4月のALPS処理水海洋放出方針の表明以降悪化してきた日本と太平洋島嶼国の信頼関係の回復にあった。科学的根拠と国際基準に基づく安全性を説明する日本に対し、PIF事務局を含め太平洋島嶼国側にはALPS処理水と核実験を同列に扱い日本批判を続ける姿勢が根強く存在しているが、PALM10では首脳が国際原子力機関(IAEA)こそ原子力安全に関する権威であると認識し、科学的根拠に基づくことの重要性で一致するなど、大きな前進を見せた。ただし、日本は、継続的な透明性のある科学データの提供と説明に加え、地域の科学的能力とモニタリング能力の構築が求められている。

今回のPALM10首脳宣言※1では、過去の首脳宣言で見られた太平洋島嶼国と日本の主張を区別して記載する形式から「首脳」として両者が一致している表現が増えており、共同行動計画では「PALMパートナー」という表現が使われた。さらに同首脳宣言の最後の項目には、「首脳は、日本とPIFメンバーが、2050年に向けて太平洋地域で共有するビジョンを共に達成するため、これまで常にそうであったように、互いに強固なパートナーであり続けることを誓約した」と明記されている。

これは、日本が「自由で開かれたインド太平洋」という表現に固執せず、具体的な行動を提示しながら、2050年戦略に沿った議論を行ったことが影響を与えている。この開発パートナーのビジョンを太平洋島嶼国の戦略に一致させる姿勢は、2024年8月にトンガで開催された第53回PIF首脳会議の機運に反映された。

(公財)笹川平和財団は1988年に太平洋島嶼国会議を開催し、それが現在のPALMに発展した。しかし、30年以上を経て地域情勢は複雑化しており、国や地域の政策を人々が直面する課題解決につなげるために産学民の力が必要な状況にある。そこで、今回のPALM10に合わせ、(公財)笹川平和財団は50名を超える閣僚や実務者を太平洋島嶼国から招き、2週間にわたる太平洋島嶼国ウィークス※2を東京で開催した。実際の現地の状況に対する理解を促進することを目的とした、非伝統的安全保障・WPS(女性・平和・安全保障)、排他的経済水域の管理、持続可能な観光、地域密着型観光笹川モデル(自然・文化保全と経済振興を両立させる地域住民主導のエコツーリズムモデル※3)、伝統文化の保護、司法協力、経済、廃棄物管理、人材、教育、保健衛生、災害管理、海面上昇の影響、メディアなどに関する20を超えるセミナー、パラオ、マーシャル諸島、ツバル、フィジー、ニウエ、仏領ポリネシアの各首脳による基調講演、太平洋島嶼国の地場産品の販売や文化紹介、三重県の協力によるパラオの伝統的カヌーの展示などが行われた。この取り組みは、今後、産官学民による対話プラットフォームFLOWERS(Freely Linked Opportunities With Efforts and Results)会議に発展することになる。

PALMとFLOWERSによる重層的な日本・太平洋島嶼国関係の構築により、将来世代を含む両者の新たな相互協力関係への発展が期待される。(了)

今回のPALM10首脳宣言※1では、過去の首脳宣言で見られた太平洋島嶼国と日本の主張を区別して記載する形式から「首脳」として両者が一致している表現が増えており、共同行動計画では「PALMパートナー」という表現が使われた。さらに同首脳宣言の最後の項目には、「首脳は、日本とPIFメンバーが、2050年に向けて太平洋地域で共有するビジョンを共に達成するため、これまで常にそうであったように、互いに強固なパートナーであり続けることを誓約した」と明記されている。

これは、日本が「自由で開かれたインド太平洋」という表現に固執せず、具体的な行動を提示しながら、2050年戦略に沿った議論を行ったことが影響を与えている。この開発パートナーのビジョンを太平洋島嶼国の戦略に一致させる姿勢は、2024年8月にトンガで開催された第53回PIF首脳会議の機運に反映された。

(公財)笹川平和財団は1988年に太平洋島嶼国会議を開催し、それが現在のPALMに発展した。しかし、30年以上を経て地域情勢は複雑化しており、国や地域の政策を人々が直面する課題解決につなげるために産学民の力が必要な状況にある。そこで、今回のPALM10に合わせ、(公財)笹川平和財団は50名を超える閣僚や実務者を太平洋島嶼国から招き、2週間にわたる太平洋島嶼国ウィークス※2を東京で開催した。実際の現地の状況に対する理解を促進することを目的とした、非伝統的安全保障・WPS(女性・平和・安全保障)、排他的経済水域の管理、持続可能な観光、地域密着型観光笹川モデル(自然・文化保全と経済振興を両立させる地域住民主導のエコツーリズムモデル※3)、伝統文化の保護、司法協力、経済、廃棄物管理、人材、教育、保健衛生、災害管理、海面上昇の影響、メディアなどに関する20を超えるセミナー、パラオ、マーシャル諸島、ツバル、フィジー、ニウエ、仏領ポリネシアの各首脳による基調講演、太平洋島嶼国の地場産品の販売や文化紹介、三重県の協力によるパラオの伝統的カヌーの展示などが行われた。この取り組みは、今後、産官学民による対話プラットフォームFLOWERS(Freely Linked Opportunities With Efforts and Results)会議に発展することになる。

PALMとFLOWERSによる重層的な日本・太平洋島嶼国関係の構築により、将来世代を含む両者の新たな相互協力関係への発展が期待される。(了)

太平洋島嶼国ウィークス オープニングセレモニー

重層的な地域構造に対する日本の関与イメージ

※1 PALM10日本・PIF首脳宣言(仮訳) https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100702610.pdf

※2 太平洋島嶼国ウィークス ウェブページ https://www.spf.org/weeks2024.html

※3 地域密着型観光笹川モデル 参照 https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM16AML016072024000000

※2 太平洋島嶼国ウィークス ウェブページ https://www.spf.org/weeks2024.html

※3 地域密着型観光笹川モデル 参照 https://bizgate.nikkei.com/article/DGXZQOLM16AML016072024000000

第581号(2024.10.20発行)のその他の記事

- 重層的な日本・太平洋島嶼国関係構築の取り組み (公財)笹川平和財団海洋政策研究所島嶼国・地域部部長◆塩澤英之

- 太平洋、サモア、そして伝統文化 サモア国立大学上級講師、太平洋研究教育局(REP)エグゼクティブディレクター◆Brian T.Alofaituli

- 太平洋島嶼国向けのエネルギー分野における人材育成 (独)国際協力機構国際協力専門員◆小川忠之

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣