Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第580号(2024.10.05発行)

PDF

1.8MB

バルセロナ会議が描いた「国連海洋科学の10年」の道筋とECOPの役割

KEYWORDS

ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC-UNESCO)/バルセロナ声明(Barcelona Statement)/海洋若手専門家(ECOP)

(公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員、ECOP JAPANコーディネーター◆田中広太郎

「国連海洋科学の10年」における最初の3年が過ぎた2024年4月、スペイン・バルセロナで2024 Ocean Decade Conferenceが初の対面会議として開催された。

今後のビジョンと課題の共有がなされる中で、参加者の出身・セクターに関する多様性の向上に加えて海洋若手専門家(ECOP)にもスポットライトが当てられ、これまでの進捗が窺えた。

一方で日本からの、ひいてはアジアからの参加と貢献など課題も残る。

若手が持つ原動力とつながりを生かした、「誰一人取り残さない」ための行動が期待される。

今後のビジョンと課題の共有がなされる中で、参加者の出身・セクターに関する多様性の向上に加えて海洋若手専門家(ECOP)にもスポットライトが当てられ、これまでの進捗が窺えた。

一方で日本からの、ひいてはアジアからの参加と貢献など課題も残る。

若手が持つ原動力とつながりを生かした、「誰一人取り残さない」ための行動が期待される。

バルセロナ会議とECOP

「国連海洋科学の10年」(以下、海洋10年)が始まって3年が経とうとする中、初めての対面での国際会議として、2024年海洋10年会議(2024 Ocean Decade Conference)が4月10〜12日にわたってスペイン・バルセロナで開催された。本会議はユネスコ政府間海洋学委員会(IOC-UNESCO)が主催し、24の国と地域から1,500名以上が対面で、3,000名以上がオンラインで参加した。また4月8日からの1週間はOcean Decade Weekと銘打たれ、120を超えるサテライトイベントがバルセロナ市内の複数の会場で開催された。本会議の目的は、海洋10年の最初の3年間における進捗を評価すること、そして今後目指すべきビジョンを共有することである。会議の成果物として「バルセロナ声明(Barcelona Statement)」※1がまとめられ、これからの数年間にわたって世界が優先的に取り組むべき分野・アクションが特定された。

海洋10年を通してネットワーク拡大とエンパワーメントが目指される海洋若手専門家(ECOP: Early Career Ocean Professionals)についても、本会議の中でも重要な役割を担っていた。以下では、本会議の内容について概観するとともに、特にECOPに注目していまだ残る課題や今後の展望、翻って日本の現状と今後の貢献について述べる。

海洋10年を通してネットワーク拡大とエンパワーメントが目指される海洋若手専門家(ECOP: Early Career Ocean Professionals)についても、本会議の中でも重要な役割を担っていた。以下では、本会議の内容について概観するとともに、特にECOPに注目していまだ残る課題や今後の展望、翻って日本の現状と今後の貢献について述べる。

「誰一人取り残さない」の現在地

バルセロナ会議では、全体を通じて「誰一人取り残さない(No One Left Behind)」がキーワードとして掲げられ、アカデミアに閉じた狭義の海洋科学の枠に留まらない、社会における幅広いステークホルダーとの連携がトピックとなった。科学と政策、科学と産業という異なるセクターの間の協力についてはメインセッションでもサテライトイベントでも繰り返し話題となった。また、アフリカ諸国や小島嶼国といった地域的な多様性、ならびに先住民族(Indigenous people)の声などもかなり重視されている印象があった。ECOPの活躍もキーワードの一つとして掲げられ、本会議中にECOP がモデレーターを務めるセッションが複数設定されたほか、ECOPをテーマとする、あるいはECOPのメンバーが参加するサテライトイベントも多数開催された(図1)。若手ゆえの経済的な課題についても、渡航資金支援の提供によって是正が図られているように見受けられた。

このような地理的多様性の進展の一方で、いまだ課題が残るのも事実である。物理的な距離という障害があるとはいえアジアからの参加者は依然として相対的に少なく、その中で若手のECOP世代というと、非常に限られた人数しか見受けられなかった。アジアのECOPが精力的な活動を実施している中、その声を国際コミュニティに届けていくことが期待される。

このような地理的多様性の進展の一方で、いまだ課題が残るのも事実である。物理的な距離という障害があるとはいえアジアからの参加者は依然として相対的に少なく、その中で若手のECOP世代というと、非常に限られた人数しか見受けられなかった。アジアのECOPが精力的な活動を実施している中、その声を国際コミュニティに届けていくことが期待される。

■図1 バルセロナ会議サテライトイベントでECOP Japanに関する紹介をする筆者。

広がるECOPのアクションとECOP Japanの取り組み

ECOPが持つ原動力は、バルセロナ会議に留まらず、国際的なネットワークの中ですでに複数のアクションを生み出している。バルセロナ会議の約2週間後バンコクで行われた西太平洋地域小委員会(WESTPAC)会合では、アジアの若手・中堅(MCOP)を対象としたワークショップやセッションを通して今後の行動指針をまとめた 「WESTPAC ECOP/MCOP Statement」※2が作成され、ECOPの能力開発やメンターシップへの期待、ならびに言語の壁を乗り越えたコミュニケーションの重要性などが言及された。その後2024年6月には海洋リテラシーをメインテーマとした初の国連会議「海洋リテラシー世界会議」がヴェネツィアで開催され、具体的な推奨事項を含む10項目の共同文書「海洋リテラシーのためのヴェネツィア宣言」※3が採択された。ECOPからの提案項目が本宣言に加えられたほか、本稿執筆時点においてECOPの国際性を活かしてそれぞれの母国語に本宣言を翻訳する取り組みが進められている。

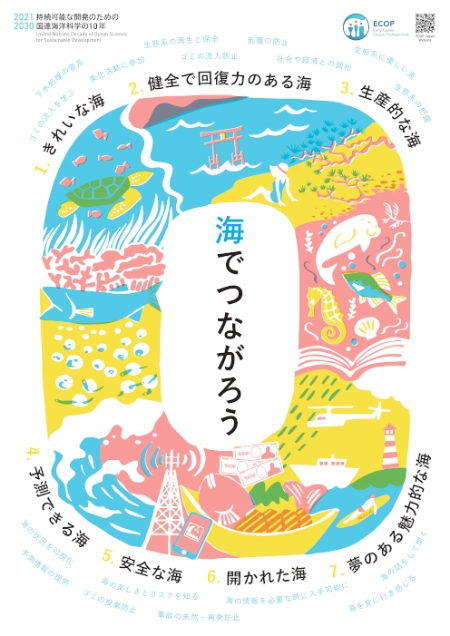

翻って、日本国内における機運、さらには日本から国際社会への貢献という点ではどうだろうか。ECOP プログラムの日本ノードであるECOP Japanでは、2024年3月に2回目のECOP Japan シンポジウムが開催され、さまざまな分野のECOPが活動・意見の紹介と交流を行ったほか、日本のECOPとしてのビジョンをまとめたポスターが制作された(図2)。国内若手の期待・課題を収集するアンケート調査が実施され、そこで要望が多かった交流の場としての定期的なウェビナー(ECOP Japan Radio)開催が始められたほか、情報発信の場としてのソーシャルメディアが立ち上げられた。

上述したアンケート調査の結果浮かび上がった課題として、日本国内における海洋10年の認知度が低いということが挙げられる。回答者のうち、海洋10年を知らない、あるいは知ってはいるが参加の方法・意義が分からない、という方々が半数以上を占めていた。2024年5月現在、IOC-UNESCOならびにWESTPACの議長を務めるのはどちらも日本人であるということを考えても、日本として海洋10年の認知度、そして貢献に対する機運を高めていくべきではないだろうか。

ECOP Japan コーディネーターとして、ビデオレターの収集やシンポジウムの企画・実施を通して若手専門家と対話を行っていくなかで、日本においていかにたくさんのECOPが素晴らしい活動をされているかを常に実感する。その裏返しとして、いかに自分がそのような活動を知らないか、特に分野・セクターが異なるといかにつながりが困難かということを感じる。また国際的な会合の場でECOP Japanの活動紹介を行うと、世界中の方々から質問や興味の声を聞く。そのような日本国内のギャップ、日本と海外とのギャップに橋を架けていくことこそ、ECOPが、そしてECOP Japan が果たすべき役割であると思う。

No One Left Behindは、裏返せば誰もが海洋10年に貢献できるということを意味している。そして未来を語ることは若手の仕事である。まだ若くて影響力がないからと海洋10年の認知度や機運が国内で限定的であることなどを嘆くばかりでなく、将来を担う世代であることの責任感を持って、橋を架ける活動を進めていきたい。(了)

翻って、日本国内における機運、さらには日本から国際社会への貢献という点ではどうだろうか。ECOP プログラムの日本ノードであるECOP Japanでは、2024年3月に2回目のECOP Japan シンポジウムが開催され、さまざまな分野のECOPが活動・意見の紹介と交流を行ったほか、日本のECOPとしてのビジョンをまとめたポスターが制作された(図2)。国内若手の期待・課題を収集するアンケート調査が実施され、そこで要望が多かった交流の場としての定期的なウェビナー(ECOP Japan Radio)開催が始められたほか、情報発信の場としてのソーシャルメディアが立ち上げられた。

上述したアンケート調査の結果浮かび上がった課題として、日本国内における海洋10年の認知度が低いということが挙げられる。回答者のうち、海洋10年を知らない、あるいは知ってはいるが参加の方法・意義が分からない、という方々が半数以上を占めていた。2024年5月現在、IOC-UNESCOならびにWESTPACの議長を務めるのはどちらも日本人であるということを考えても、日本として海洋10年の認知度、そして貢献に対する機運を高めていくべきではないだろうか。

ECOP Japan コーディネーターとして、ビデオレターの収集やシンポジウムの企画・実施を通して若手専門家と対話を行っていくなかで、日本においていかにたくさんのECOPが素晴らしい活動をされているかを常に実感する。その裏返しとして、いかに自分がそのような活動を知らないか、特に分野・セクターが異なるといかにつながりが困難かということを感じる。また国際的な会合の場でECOP Japanの活動紹介を行うと、世界中の方々から質問や興味の声を聞く。そのような日本国内のギャップ、日本と海外とのギャップに橋を架けていくことこそ、ECOPが、そしてECOP Japan が果たすべき役割であると思う。

No One Left Behindは、裏返せば誰もが海洋10年に貢献できるということを意味している。そして未来を語ることは若手の仕事である。まだ若くて影響力がないからと海洋10年の認知度や機運が国内で限定的であることなどを嘆くばかりでなく、将来を担う世代であることの責任感を持って、橋を架ける活動を進めていきたい。(了)

■図2 ECOP Japan シンポジウムを通して作成されたポスター

第580号(2024.10.05発行)のその他の記事

- アジアの海洋若手専門家による重要な取り組み ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC-UNESCO)コンサルタント兼ECOP Asiaコーディネーター◆Raphael ROMAN

- バルセロナ会議が描いた「国連海洋科学の10年」の道筋とECOPの役割 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員、ECOP JAPANコーディネーター◆田中広太郎

- 「誰もが安全に楽しめる海」の実現に向けて (公財)日本ライフセービング協会事業戦略室◆上野 凌

- 編集後記 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所顧問◆阪口秀