Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第578号(2024.09.05発行)

PDF

2MB

海のレジャー的利用の展開

KEYWORDS

海洋レジャー/参加人口/潜在需要

東京海洋大学学術研究院教授◆中原尚知

日本経済の停滞の一方、多様で豊かな生活を求める中でレジャー活動が注目され、そのひとつに海のレジャー的利用がある。

多くの人が海を訪れたいと感じているものの、海洋レジャーへの参加人口は減少傾向にある。

この背景にはレジャーの多様化といった要因もあるが、存在する海のレジャー的利用ニーズに機会提供側が応えられていない可能性もある。海のレジャー的利用による豊かな生活への寄与を実現するためには、ニーズの拡大方策と潜在的ニーズへの対応方策の適切な組み合わせが必要である。

多くの人が海を訪れたいと感じているものの、海洋レジャーへの参加人口は減少傾向にある。

この背景にはレジャーの多様化といった要因もあるが、存在する海のレジャー的利用ニーズに機会提供側が応えられていない可能性もある。海のレジャー的利用による豊かな生活への寄与を実現するためには、ニーズの拡大方策と潜在的ニーズへの対応方策の適切な組み合わせが必要である。

豊かな生活と海とレジャー

日本の社会は経済活動を最優先していた時期からはすでに変質し、より多様で豊かな生活を求める段階となっている。その豊かな生活のあり方が問われており、豊かさを実現する手段としてレジャー活動が位置付けられる。そして、その対象、あるいは活動の場のひとつとして海が挙げられる。日本財団「海と日本人に関する意識調査」(2019)によれば、海に行きたいかどうかという問いに対し、70%以上が行きたいと回答し、そのうち80%が実際に海を訪れている。

すなわち、現在、豊かな生活への希求に基づく海のレジャー的利用へのニーズが一定程度存在しているものと考えられる。その中で、海洋資源の効率的かつ持続的な活用が求められることはいうまでもなく、そこにはさまざまな課題がある。そのひとつとして、海洋レジャーニーズ対応の検証や新たなニーズの創造といったマーケティング的課題があろう。そこで、本稿では日本における海のレジャー的利用の展開を整理しながら、その可能性や課題について考えてみたい。

すなわち、現在、豊かな生活への希求に基づく海のレジャー的利用へのニーズが一定程度存在しているものと考えられる。その中で、海洋資源の効率的かつ持続的な活用が求められることはいうまでもなく、そこにはさまざまな課題がある。そのひとつとして、海洋レジャーニーズ対応の検証や新たなニーズの創造といったマーケティング的課題があろう。そこで、本稿では日本における海のレジャー的利用の展開を整理しながら、その可能性や課題について考えてみたい。

海のレジャー的利用とは

海の利用においては、漁業や海運といった先発的形態が存在し、そもそも海は生活や生業の場であった。しかし、海に対しても遊び・レジャーといった見方がされるようになり、江戸時代には江戸湾でのレジャーとしてのハゼ釣りが行われ、明治時代には海水浴が行われていたとされる。さらに経済発展と共に人々のニーズが高度化・多様化するにつれて、海のレジャー的利用にはさまざまな形態がみられるようになっている。

海のレジャー的利用とは、海洋・沿岸域を訪れての活動にとどまらず、非沿岸地域や都市部も含む陸域において海洋資源を利用、活用するという活動をも含んだ利用のあり方と捉えられる。また、ここでの資源には、生物・空間等はもとより、景観や文化等も含まれる。(公財)日本生産性本部発行の『レジャー白書』では、スポーツ部門に釣り、ダイビング、サーフィン、ヨット・モーターボート、観光・行楽部門に海水浴、その他部門にはカヌー・ラフティング、クルージングが取り上げられている。活動そのものの多様性はもとより、海洋資源の利用のあり方の多様性が確認されよう。

海のレジャー的利用とは、海洋・沿岸域を訪れての活動にとどまらず、非沿岸地域や都市部も含む陸域において海洋資源を利用、活用するという活動をも含んだ利用のあり方と捉えられる。また、ここでの資源には、生物・空間等はもとより、景観や文化等も含まれる。(公財)日本生産性本部発行の『レジャー白書』では、スポーツ部門に釣り、ダイビング、サーフィン、ヨット・モーターボート、観光・行楽部門に海水浴、その他部門にはカヌー・ラフティング、クルージングが取り上げられている。活動そのものの多様性はもとより、海洋資源の利用のあり方の多様性が確認されよう。

主要な海洋レジャー形態別にみた展開

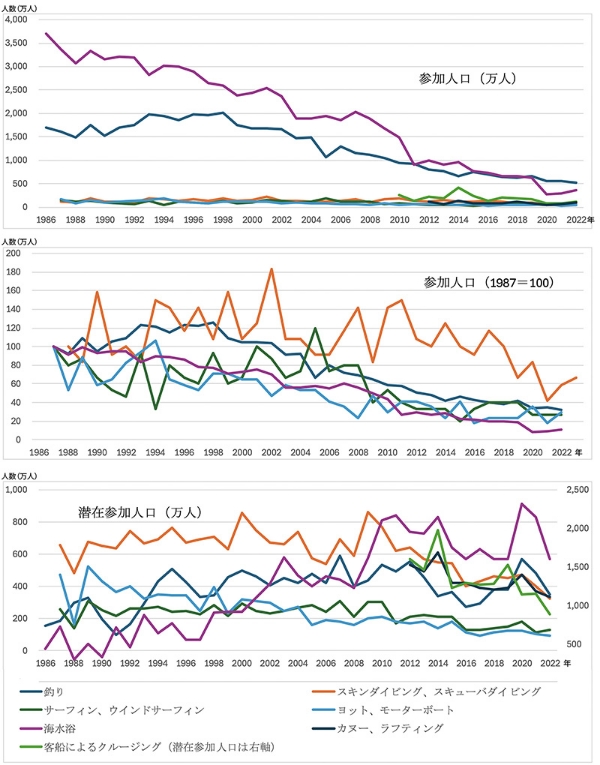

図にいくつかの海洋レジャー形態について、参加人口と潜在参加(参加希望を持つも参加していない)人口の推移を示した。まず、伝統的かつ代表的な海のレジャー的利用の形態といえる海水浴と釣りへの参加人口が相対的に多いものの、いずれも減少傾向にあることが確認できる。図中段の指数を見ると、ほとんどの形態で長期的に減少傾向にあり、海水浴の減少が顕著であること、釣りは増加傾向にあったが2000年代に入って減少していること、ダイビングは増加ないし横ばい傾向であったが2010年代に入って減少し始めていることなどがわかる。ここで確認した海洋レジャー形態においては、参加人口の減少が明らかである。

一方、図下段の潜在参加人口は参加人口とは異なる傾向を示している。参加人口の減少が顕著な海水浴においては、潜在参加人口が増加傾向にある。参加人口が3,000万人以上あった1980年代の潜在参加人口は極めて低く、参加希望がほとんど叶えられていたが、参加したくてもできないと考える人々が増加してきている。その他の形態について近年の状況を確認すると、釣りやダイビング、カヌーは300万人程度、ヨット、サーフィンは100万人程度、クルージングに至っては900万人近い潜在参加人口が存在している。参加人口に潜在参加人口を加えた参加希望人口をみても減少傾向ではあるものの、海のレジャー的利用ニーズの「取りこぼし」が発生しているといえる。

それでは、その取りこぼしはどのように発生しているのであろうか。海水浴は、全国的に整備された海水浴場を通じた参加しやすい海洋レジャーのひとつといってよいはずであるが、海水浴場は減少しているとされ、また、沿岸域の環境悪化等もあって海にアクセスしづらくなっていることが考えられる。釣りは対象魚種や釣法、海へのアクセス方法などにより、多種多様なタイプに分けられるが、とりわけ初心者にとっては知識や技術、道具などの必要性が参入のハードルを高くしている。一方で近年、釣り具市場は拡大をみせており、釣り愛好者によるレジャー活動の深化や多様化が進んでいると考えられる。クルージングやヨットについては、一定程度の支出が求められることになるため、経済的な制約に基づく潜在人口になっていると考えられる。また、ダイビングやサーフィンについても一定の技術や支出が制約となろう。

一方、図下段の潜在参加人口は参加人口とは異なる傾向を示している。参加人口の減少が顕著な海水浴においては、潜在参加人口が増加傾向にある。参加人口が3,000万人以上あった1980年代の潜在参加人口は極めて低く、参加希望がほとんど叶えられていたが、参加したくてもできないと考える人々が増加してきている。その他の形態について近年の状況を確認すると、釣りやダイビング、カヌーは300万人程度、ヨット、サーフィンは100万人程度、クルージングに至っては900万人近い潜在参加人口が存在している。参加人口に潜在参加人口を加えた参加希望人口をみても減少傾向ではあるものの、海のレジャー的利用ニーズの「取りこぼし」が発生しているといえる。

それでは、その取りこぼしはどのように発生しているのであろうか。海水浴は、全国的に整備された海水浴場を通じた参加しやすい海洋レジャーのひとつといってよいはずであるが、海水浴場は減少しているとされ、また、沿岸域の環境悪化等もあって海にアクセスしづらくなっていることが考えられる。釣りは対象魚種や釣法、海へのアクセス方法などにより、多種多様なタイプに分けられるが、とりわけ初心者にとっては知識や技術、道具などの必要性が参入のハードルを高くしている。一方で近年、釣り具市場は拡大をみせており、釣り愛好者によるレジャー活動の深化や多様化が進んでいると考えられる。クルージングやヨットについては、一定程度の支出が求められることになるため、経済的な制約に基づく潜在人口になっていると考えられる。また、ダイビングやサーフィンについても一定の技術や支出が制約となろう。

■図 海洋レジャーへの参加人数の推移

(資料:日本生産性本部『レジャー白書』より作成)

注1:クルージングとカヌー、ラフティングは2012年から掲載のため中段にはない。

注2:潜在参加人数は参加人数と参加率、参加希望率に基づき算出した。

注1:クルージングとカヌー、ラフティングは2012年から掲載のため中段にはない。

注2:潜在参加人数は参加人数と参加率、参加希望率に基づき算出した。

海のレジャー的利用の可能性と課題

豊かな生活を実現するために海を訪れたいと思う人は非常に多い一方で、海洋レジャーへの参加人口は減少傾向にあった。ここにはいかなる隔たりがあるのだろうか。まず、レジャー形態の多様化の進展により、海よりも魅力的なレジャー機会が存在していることは否定できない。ただ、海と人との関わり方は他にも数多くある。例えば、国内観光旅行は代表的なレジャー活動といえるが、その行き先のひとつに海が含まれることは少なくないだろう。海のレジャー的利用は本稿で確認した以外の局面でも実現していることには留意が必要である。そして、レジャー的利用へのニーズが存在するにもかかわらず、レジャー機会の提供主体が必ずしもそれに応えられていない可能性が示唆された。

いずれにせよ、海のレジャー的利用による豊かな生活への寄与を実現するためには、ニーズの拡大方策と潜在的ニーズへの対応方策の適切な組み合わせが必要となってくる。それによって、人々の海への期待に応えることで、海の可能性が最大限に引き出されていくだろう。また、その際、海の先発的利用形態である漁業の取り組みも重要となる。いわゆる海業の展開であり、人々の海へのニーズを創造・喚起しながらそれに応えていける可能性は大きい。漁業・漁村を含む海の資源をレジャー的利用に最大限活用しながら、さまざまな利用主体間の調和が図られている未来のために、産官学が連携した取り組みに期待したい。(了)

いずれにせよ、海のレジャー的利用による豊かな生活への寄与を実現するためには、ニーズの拡大方策と潜在的ニーズへの対応方策の適切な組み合わせが必要となってくる。それによって、人々の海への期待に応えることで、海の可能性が最大限に引き出されていくだろう。また、その際、海の先発的利用形態である漁業の取り組みも重要となる。いわゆる海業の展開であり、人々の海へのニーズを創造・喚起しながらそれに応えていける可能性は大きい。漁業・漁村を含む海の資源をレジャー的利用に最大限活用しながら、さまざまな利用主体間の調和が図られている未来のために、産官学が連携した取り組みに期待したい。(了)

第578号(2024.09.05発行)のその他の記事

- 海のレジャー的利用の展開 東京海洋大学学術研究院教授◆中原尚知

- 日本の海のレジャー的利用をめぐる管理・調整 東京海洋大学学術研究院准教授◆原田幸子

- 「海水浴」の起源と歴史 九州看護福祉大学看護福祉学部鍼灸スポーツ学科教授、(公財)日本ライフセービング協会教育本部地域教育推進委員◆國木孝治

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員◆高翔