Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第555号(2023.09.20発行)

海水温上昇と海洋生態系の変化

KEYWORDS

分布域変化/複合生態系/流通経済

東京大学大学院新領域創成科学研究科/大気海洋研究所教授◆木村伸吾

地球温暖化による海水温の上昇が、海洋生物の回遊行動や産卵行動、生残・成長に与える影響は、すでに顕在化している。

その状況把握は水産経営経済とも密接に関わり、予測精度の高度化が求められている。

海洋生態系は種間、時空間的に複合的に絡み合っており、単純なメカニズムで温暖化の影響を評価することは難しいが、現段階では一つ一つの因果関係の解明が重要である。

その状況把握は水産経営経済とも密接に関わり、予測精度の高度化が求められている。

海洋生態系は種間、時空間的に複合的に絡み合っており、単純なメカニズムで温暖化の影響を評価することは難しいが、現段階では一つ一つの因果関係の解明が重要である。

流通経済にとっての自然科学研究の意義

海洋生物には適水温という概念がある。地球温暖化による海水温の上昇は、間違いなく現在の海洋生物の回遊行動や産卵行動、生残・成長に影響を与えるものであり、すでにその一部は顕在化しているとみなされている。北海道でのブリの漁獲は2011年を境として急増し、2020年にはブリ漁獲量全体の約15%を占めて漁獲量日本一となった。ハマチ養殖が盛んに行われるようになり、漁獲量とほぼ同等の年間約10万トンの生産があるため、漁獲量がプライスリーダー(価格を左右する主因)となるわけではないが、水揚げ港の変化は市場、保冷設備、物流機構などの流通インフラの違いを通じて水産経済に多大な影響を与える。すなわち、漁獲が増えたからといって、流通インフラが整っていなければ漁獲物は流通しないのであり、設備投資をしたからといって漁獲がなければ過剰投資になってしまうのである。つまり、ブリの回遊ルートの変化が一過性の現象なのか、恒常的に発生する現象なのかを見極める自然科学研究から得られた成果は、流通過程を含めた経済活動全般に直結することになる。

日本近海の水温上昇と魚類への影響予測

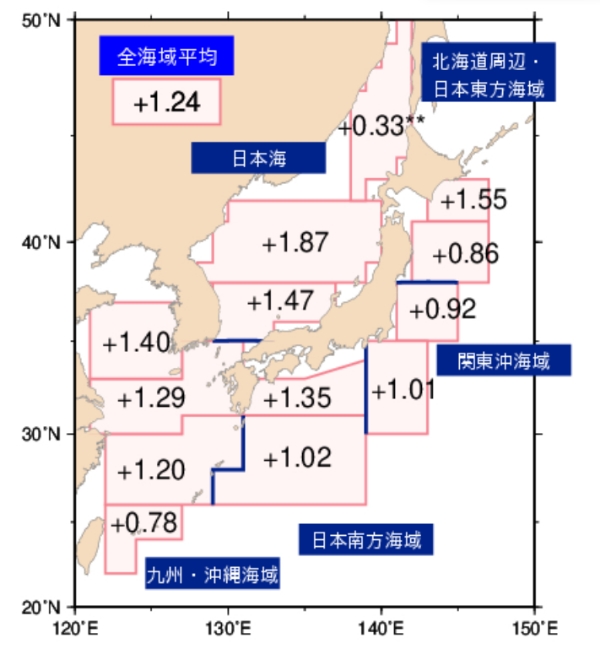

ブリと同様に市場価値の高いクロマグロは、津軽海峡ではなく宗谷海峡を通過して北海道沿岸の定置網で漁獲される事例が増え、温暖化の影響で北上傾向が強まった結果として捉えられることが多い。クロマグロの場合には、温暖化が顕在化していなかった昭和初期の釧路で大量漁獲が続いたとの報告もあり、近年の回遊ルートの北上は温暖化だけの影響とは一概に言えず一過性の現象かも知れないが、近年の傾向としては北海道への来遊が増えているのは間違いない。気象庁の報告によると、日本海中部と釧路沖における海域平均海面水温(年平均)の上昇率はそれぞれ1.87℃、1.55℃/100年と極めて高くなっている(図1)。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)によれば、海上に比べて陸域の気温上昇率が高いので、日本周辺、とりわけ大陸と日本列島に囲まれた日本海における水温上昇は大きくなる。その傾向は、それらの魚類が回遊する冬場に特に強くなる傾向にあり、日本海中部では2.54℃/100年に達するので、北上傾向に拍車がかかったと考えられる。

クロマグロの産卵適水温は26±2℃であり、これを外れると親魚による産卵自体が行われないか、産卵があったとしても仔魚の成長・生残は悪くなるとみられる。つまり、仔魚期を生き残ることができたとしても、稚魚への変態時には十分な成長が得られず、個体が小さいことや遊泳能力が低いことによる被食の可能性も高まる。本種は沖縄南方から台湾東方にかけての海域で5月頃に産卵するが、予測によると2100年の同海域の同月の表面水温は28℃以上に達するとみられ、産卵には不適切な海域になってしまう。その場合、産卵時期を産卵適水温となる2月頃に早めるか、より水温が低く現在でもその一部が産卵をしている日本海に産卵海域を移動させることによって再生産を図ることが考えられる。いずれも、クロマグロ親魚がそのような順応をして時期や場所を変化させることができるかどうかにかかっているが、日本海での水温上昇に呼応して日本海での漁獲量が増大傾向にあることを考えると、すでに産卵海域を日本海に移しつつあるのかも知れない。一方で、そのような順応をしない場合には、100年後の産卵海域の水温は現在と比較し2℃以上も高くなり、その後の生残を考えると産卵に不適な海域となってしまうため、生残率は現在の3分の1にまで落ち込むとの試算もある。

縄文海進(縄文時代の海面上昇)が進んだ約6,000年前の世界の平均気温は2℃ほど現在よりも高くなっており、IPCCの予測によれば2100年には同程度に世界の平均気温は上昇する。現在はまさに関東平野の奥深くまで海水が浸入した縄文海進時代に向かう途中ともいえ、6,000年前との劇的な地形の違いを想像すれば、温暖化によってブリやクロマグロが特異的な北上回遊傾向を示すことに不自然さは感じられない。

クロマグロの産卵適水温は26±2℃であり、これを外れると親魚による産卵自体が行われないか、産卵があったとしても仔魚の成長・生残は悪くなるとみられる。つまり、仔魚期を生き残ることができたとしても、稚魚への変態時には十分な成長が得られず、個体が小さいことや遊泳能力が低いことによる被食の可能性も高まる。本種は沖縄南方から台湾東方にかけての海域で5月頃に産卵するが、予測によると2100年の同海域の同月の表面水温は28℃以上に達するとみられ、産卵には不適切な海域になってしまう。その場合、産卵時期を産卵適水温となる2月頃に早めるか、より水温が低く現在でもその一部が産卵をしている日本海に産卵海域を移動させることによって再生産を図ることが考えられる。いずれも、クロマグロ親魚がそのような順応をして時期や場所を変化させることができるかどうかにかかっているが、日本海での水温上昇に呼応して日本海での漁獲量が増大傾向にあることを考えると、すでに産卵海域を日本海に移しつつあるのかも知れない。一方で、そのような順応をしない場合には、100年後の産卵海域の水温は現在と比較し2℃以上も高くなり、その後の生残を考えると産卵に不適な海域となってしまうため、生残率は現在の3分の1にまで落ち込むとの試算もある。

縄文海進(縄文時代の海面上昇)が進んだ約6,000年前の世界の平均気温は2℃ほど現在よりも高くなっており、IPCCの予測によれば2100年には同程度に世界の平均気温は上昇する。現在はまさに関東平野の奥深くまで海水が浸入した縄文海進時代に向かう途中ともいえ、6,000年前との劇的な地形の違いを想像すれば、温暖化によってブリやクロマグロが特異的な北上回遊傾向を示すことに不自然さは感じられない。

■図1 日本近海の海域平均海面水温(年平均)の上昇率(℃/100年)(気象庁ホームページより)

複合的な海洋生態系研究の必要性

しかし、水温が一義的に影響を与えるほど海洋生態系は単純ではなく、海洋生態系全体として捉える必要がある。その一例としてサンゴの白化現象と褐虫藻の因果関係がよく挙げられるが、磯焼けにも温暖化の影響が大きい。つまり、水温上昇によって北上した南方種の魚類が藻類を摂餌したり、越冬する段階で活動の低下や死滅するはずのウニが大量発生し磯焼けが起きるものと考えられている。図2は磯焼けを示した写真である。藻場は海のゆりかごともいわれていることから、種間だけでなく海域間の連結性を含めた複合的な海洋生態系において磯焼けによる影響は計り知れない。また、二酸化炭素の増加は地球温暖化と同時に海洋酸性化をもたらすとみられており、炭酸カルシウムで構成される貝類の殻にも大きな影響を与えると考えられ、アワビなどの水産重要種への影響が懸念されている。総じて沿岸水産資源への影響は多大ですでに顕在化しているともいえる。

さらに、海洋環境の変化に応じて海洋生物はその分布域を変化させていくことになるが、match-mismatch仮説と呼ばれる、餌となる生物の生産が仔稚魚の出現と時間的にも空間的にも一致した場合に高い生産量がもたらされるとした考えによっても、成長・生残が規定される。この考えは未成魚、成魚へと成長した段階でも適用できるのであり、食物連鎖を包括した海洋生態系の理解が必要になってくる。

このように、地球温暖化の影響を考えていくと枚挙に暇がない状況になり、一般的には負の要素ばかりが強調され、寿司ネタが無くなるというような議論にも発展しかねない。しかし、減っていく魚種があれば増えていく魚種もあり、例えば、瀬戸内海ではイカナゴの漁獲が極端に減少しているが逆にマダイやサワラの漁獲量は増加している。温暖化や栄養塩供給量の減少などの人為起源の要因がイカナゴ資源に影響を与えたと考えられているが、結果として、マダイやサワラの漁獲量が増えることによって環境収容力の中でバランスがとられているのかも知れない。

海洋生態系の中での温暖化の影響を評価することはさまざまなプロセスが複雑に絡み合っているのでとても難しく、世代を超えた数十年に渡る研究が必要なのではあるが、一つ一つの一義的な因果関係を明らかにすることによって包括的な現象の理解が進むものと考える。(了)

さらに、海洋環境の変化に応じて海洋生物はその分布域を変化させていくことになるが、match-mismatch仮説と呼ばれる、餌となる生物の生産が仔稚魚の出現と時間的にも空間的にも一致した場合に高い生産量がもたらされるとした考えによっても、成長・生残が規定される。この考えは未成魚、成魚へと成長した段階でも適用できるのであり、食物連鎖を包括した海洋生態系の理解が必要になってくる。

このように、地球温暖化の影響を考えていくと枚挙に暇がない状況になり、一般的には負の要素ばかりが強調され、寿司ネタが無くなるというような議論にも発展しかねない。しかし、減っていく魚種があれば増えていく魚種もあり、例えば、瀬戸内海ではイカナゴの漁獲が極端に減少しているが逆にマダイやサワラの漁獲量は増加している。温暖化や栄養塩供給量の減少などの人為起源の要因がイカナゴ資源に影響を与えたと考えられているが、結果として、マダイやサワラの漁獲量が増えることによって環境収容力の中でバランスがとられているのかも知れない。

海洋生態系の中での温暖化の影響を評価することはさまざまなプロセスが複雑に絡み合っているのでとても難しく、世代を超えた数十年に渡る研究が必要なのではあるが、一つ一つの一義的な因果関係を明らかにすることによって包括的な現象の理解が進むものと考える。(了)

■図2 ウニが大量発生し磯焼けとなった海底(東京大学山本光夫教授提供)

第555号(2023.09.20発行)のその他の記事

- 気候変動対策推進への科学的貢献 (国研)国立環境研究所理事長、第15回海洋立国推進功労者表彰受賞◆木本昌秀

- 海水温上昇と海洋生態系の変化 東京大学大学院新領域創成科学研究科/大気海洋研究所教授◆木村伸吾

- 岩礁海岸に穴を掘るウニが育む生態系 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所助教◆山守瑠奈

- 編集後記 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所所長◆阪口 秀