Ocean Newsletter

第215号(2009.07.20発行)

海洋教育を推進するために

海洋基本法では学校教育における海洋教育の推進を定めており、これを具現化するためのものとして、昨年、「小学校における海洋教育の普及推進に関する提言」がとりまとめられた。

早急に海洋教育のカリキュラム作りが望まれるが、あらゆる優れた教育がそうであるように、海洋教育も海と親しみ海と戯れ海と対話する豊穣な経験にもとづいて推進されるべきと私は考えている。

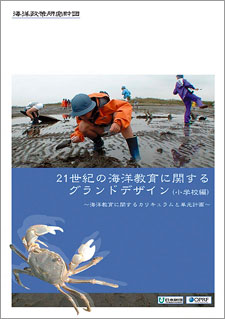

海と親しむ

(写真提供:広島県三原市)

「中学を卒業したら商船高校に進学して船乗りになりたい」。この夢は大学進学を勧める両親や教師の説得によって頓挫し、中学卒業後は島から離れ本土の高校に進学することとなったが、この2年間の海に包まれた日々の思い出は今も鮮明である。

一昨年、海洋政策研究財団から「初等教育における海洋教育の普及推進委員会」の委員の委嘱を受けた時、ただちに喜んでお引き受けした。もう忘却したと思われていた海の記憶がまざまざと蘇ったからである。実は、お引き受けした後で自分の勇み足にたじろいだ。私は学校カリキュラムの研究を専門としてはいるものの、海洋学や海洋教育については無知同然である。海洋教育の使命の重大性を自覚すればするほど、二つ返事で委員の委嘱を承諾した無責任さを恥じた。その気持ちは一年後の今も同様である。しかし、おそらくは数万人に達するだろう教育研究者のなかで海洋教育を専門にする研究者は一人も存在しない。そうである以上、たとえ無知同然であったとしても、海洋教育の必要性と重要性をプリミティブ(原初的)に体感している私が、その創造と普及の仕事の一端を担うことは多少は意味があるのかも知れない。そう自分に言い聞かせながらの委員への就任だった。

それから一年余り、委員会の会議を重ね、海洋教育の提言をまとめる過程で、私は、再び確信している。あらゆる優れた教育がそうであるように、海洋教育も海と親しみ海と戯れ海と対話する豊穣な経験にもとづいて推進されるべきである。学習者が小中学生であれば、なおさらである。

海に学ぶ

「21世紀の海洋教育に関するグランドデザイン(小学校編)」

「人類は、海洋から多大なる恩恵を受けるとともに、海洋環境に少なからぬ影響を与えており、海洋と人類の共生は国民的な重要課題である。海洋教育は、海洋と人間の関係についての国民の理解を深めるとともに、海洋環境の保全を図りつつ国際的な理解に立った平和的かつ持続可能な海洋の開発と利用を可能にする知識、技能、思考力、判断力、表現力を有する人材の育成を目指すものである。この目的を達成するために、海洋教育は海に親しみ、海を知り、海を守り、海を利用する学習を推進する。」

この定義は長い文章だが、一番の眼目は最後のくだりにある。「海に親しむ」「海を知る」「海を守る」「海を利用する」の四つの学習の提案である。

「海洋教育」を普及し推進すると言っても、新しい教科として「海洋」を設置するわけではない。他の教科の学習指導要領のように「海洋教育」のカリキュラムを体系的に提示したとしても、そのカリキュラムを現行の学校カリキュラムにおいてそのまま実施することは不可能である。現実には「海洋教育」の内容は、総合学習の一部を形成しており、さまざまな教科の内容の一部として組み込まれている。その現実的な状況に即して提言するとすれば、まず「海洋教育」の定義と内容のイメージを鮮明にし、総合学習や各教科で学んでいる「海洋教育」関連の内容を「海洋教育」という概念で結びつけ、その構造を意識化し、「海洋教育」というジャンルの教育実践を創意的に展開することが求められる。その願いを込めて、この提言では、「海と親しむ」「海を知る」「海を守る」「海を利用する」の四つの領域で構成される「海洋教育のコンセプト概念図」と教育内容の一覧表を資料として提示した。

推進の鍵

幸い、私たちの提言は予想以上に教育関係者、海洋関係者、報道関係者の反響を呼んだ。今後は、全国の学校の教師たちの手元に、この提言を届ける努力を展開したい。その鍵となるのが、海洋教育の拠点の構築である。まだ模索状態であるが、全国数カ所に「海洋教育推進拠点」としての教育研究センターを創設したい。このセンターは、大学と学校を結び、学校と海洋関連の諸団体を結び、海洋教育に対する系統的で継続的な支援活動を展開する。その諸活動を通じて、海洋教育の専門的研究者が育つことも期待できる。その夢を抱きながら、今年、私たちは中等教育における海洋教育の提言づくりに着手している。

私たちの提言を公表したころ、人づてに私の卒業した島の中学校が廃校になったという知らせを聞いた。あの島で私のような海と親しみ海と共に生きる体験をもつ中学生は消滅してしまうのだろうか。今年準備している中学校の海洋教育の提言が、あの島で実践される可能性は失われてしまった。残念至極である。しかし、そうであればこそ、私は今も身体細胞が記憶している海と親しみ海と戯れた体験をこれからの提言づくりに生かしていきたいと思う。(了)

※ 本提言は「小学校における海洋教育の普及推進に関する提言」を、また提言を受けて「21世紀の海洋教育に関するグランドデザイン(小学校編)~海洋教育に関するカリキュラムと単元計画~」が作成されました。

第215号(2009.07.20発行)のその他の記事

- 海洋教育を推進するために 東京大学大学院教育学研究科教授、日本教育学会会長◆佐藤 学

- わが国における海洋政策研究の新たな展開~「日本海洋政策研究会」の設立を機に~ 慶應義塾大学名誉教授、海洋政策研究財団特別顧問◆栗林忠男

- 神戸港における海事人材確保・育成の取り組みについて 神戸市長◆矢田立郎

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

- インフォメーション 第2回海洋立国推進功労者表彰の受賞者決定