Ocean Newsletter

第213号(発行)

集まって住む、生き心地最高の村~姫島に見る少子高齢化時代の理想郷~

離島で、少子高齢化の波に洗われながらもたくましく生きている島がある。

大分県の国東半島沖に浮かぶ姫島は、その空間的な特性を十二分に活かした行政施策が奏功している希な地域である。

それは高密集住とワークシェアの大胆な採用である。

これがハードとソフトバランスを維持し、生き心地最高の村を形成している秘策であろう。

はじめに

日本には統計によると、6,852の離島が存在する。そのうち有人離島は315である。離島も、その置かれる環境は様々である。姫島も平成17年国勢調査では高齢化率31%に比較して若年者率は12%で、少子高齢化の中にあるが、それを克服する2、3の特殊な条件があることを論じよう。

漁村特有の高密集中居住で実現したコンパクトビレッジ

■写真1 姫島 (撮影=2006.9.20)

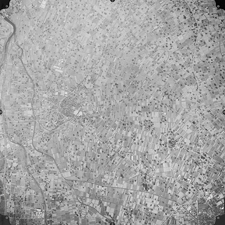

■写真2 砺波地方 (撮影=2003.10.27)(空中写真:国土地理院)7km四方を同縮尺で表示

このようにみてくると、いま全国の都市で必要とされている、コンパクトシティの島嶼版であることが理解できるであろう。つまり、コンパクトアイランド、コンパクトビレッジである。これを実現したのはもちろん行政施策の的確さやそれを導いてきた人々の努力が大きいのであるが、姫島であるが故の空間的なコンパクト性にその要因があるといっても過言ではないだろう。

集まって住み、ワークシェア

すなわち、行政にとってみれば、道路一本の整備効果は散らばって集落を構成する地域とは比べるべくもないくらい大きい。これは上水道、下水道、電力や電話、CATVなどのネットワーク型のインフラに共通するものである。また、ほとんどの居住者にとっては、歩行圏域内ですべてのサービスが得られるため、いわゆるライフコストは他の地域と比べ相対的に低いことは想像される。単なる所得だけでは測れない「生活の質」を実現しているともいえる。したがって、行政も自治体職員の給与を抑えながら、村民の70人に一人が公務員といわれるほど多くの職員を雇用し、サービス水準の向上を実現させるためにあえて他町との合併を選択しなかったのである。すなわち公共セクターのワークシェアリングという手法の大胆な採用である。2006年度では姫島村のラスパイレス指数※は70.6であり、全国の離島自治体で最低の数値を示している。加えて、第3セクターで運営されているクルマエビ養殖は島の産業中核を形成しており、ここでの給与水準も押さえながら約70名の雇用を実現しており、島におけるワークシェアの一翼をなしている。このようなワークシェアは集まって住むことによる島の生活コストの低減効果によって可能になっているとも言える。

"集住"と"ワークシェア"は姫島のハードとソフトの絶妙なバランスを表現しているといえる。

島の人々の将来の生活意識と展望

大分大学は平成20年3月に姫島村と協力協定を締結し、共同事業の一環として姫島村の現状を把握するためのアンケート調査をおこなった。970世帯に全戸配布し、約80%の回収率であった。世帯主の職業は漁業と公務員が上位2位であり、いままでの記述を裏付けているといえよう。

ここで注目されるのは、村民が自らの現在と将来の生活像に対する相反した感想を持っていることである。すなわち、このまま住み続けたい、島暮らしをしたいと考えている居住者が86%と高い数値を示しているにもかかわらず、6割程度の回答者が将来に不安を感じていることである。これは冒頭に記述したテレビの報道とは異なる。しかし、これは住民の偽らざる心境を表していると推察される。すなわち現在の生活に対してはさしたる不満はないが、さて将来の自分の生きざまに対して不安がないとはいえない。これは比較的恵まれた経済条件と生活環境を手にした人々においても共通した意識ではないだろうか。都市に住む者にしても、仮に現在の生活に不便を感じないにしても、すでに高齢者であれば、あるいは高齢者になった自分を予想したときの生活不安は容易に想像される。いま求められるのは、集まって住む高密度なコミュニティの特性を十分に活かしながら、将来の不安を取り除き、姫島が維持している現在の生き心地を未来に亘って持続できる施策である、と強く思われるのである。(了)

第213号(発行)のその他の記事

- 「環日本海オアシス都市」を目指して 境港市長◆中村勝治

- 集まって住む、生き心地最高の村~姫島に見る少子高齢化時代の理想郷~ 大分大学理事・副学長◆佐藤誠治

- 海上保安庁のPRグッズ「七管・門司かるた」を作った理由 海上保安庁門司海上保安部◆松下由紀香

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌

- インフォメーション 『海洋白書2009』の刊行について