第1グループ(戦略対話・交流促進担当)

第3グループ(社会イノベーション推進担当)

【開催報告】国際セミナー「海面上昇と気候変動への適応:モルディブ人工島フルマーレの事例と国内移住政策」

2025.05.08

図 1 クロスロード会議場での国際セミナー参加者一同

笹川平和財団(SPF)は、日本グローバル・インフラストラクチャー研究財団(日本GIF研究財団)、モルディブ国立大学(MNU)、モルディブ住宅開発公社(HDC)との共催で、モルディブで進められている人工島の造成と整備による気候変動への適応策を取り上げるとともに、モルディブにおける伝統的な移住と気候変動に関連した移住の原因と背景について、モルディブにおける移住の変遷を明らかにするセミナーを企画・実施した。

約65名の研究者、専門家、学生とともに、石神留美子在モルディブ日本国特命全権大使、アリ・シャリーフ・モルディブ気候変動特使が出席した。

約65名の研究者、専門家、学生とともに、石神留美子在モルディブ日本国特命全権大使、アリ・シャリーフ・モルディブ気候変動特使が出席した。

セミナーを通じて行われた議論では、日本とモルディブの協力関係から持続可能な開発まで、幅広い分野の実りある重要な学びが得られた。その中には次のようなものがあった:

- 気候変動に対する強靭性を構築するための継続的な協力の重要性-これは、日本とモルディブの良好な二国間関係や、気候変動適応の先進事例としてのモルディブの取組みの価値を通して説明された。

- モルディブの国内移住に関する「プル要因」と「プッシュ要因」に取り組む地方の環礁とマレ広域区(Greater Male)への移住者の生活満足度向上に取り組む必要性を強調するとともに、「島らしさ」の文化的重要性を維持する。

- 気候変動に起因する非自発的な移住の可能性が高まっていることを認識し、それによって影響を受ける人々の統合と再定住を最適化するための措置を講じる必要性が高い。

- 適応のための統合的かつ総合的なアプローチを開発し続け、ハードなエンジニアリングと持続可能で自然に優しい代替案との橋渡しをする必要性を認識する。

図 2 開会挨拶を聞く参加者

図 3 松野文香 SPF 社会イノベーション推進担当 グループ長

セミナーの冒頭、松野文香SPF社会イノベーション推進担当グループ長が挨拶した。松野氏は挨拶の中で、自然災害や長期的な環境問題に対する気候変動の影響の激化に対応するための適応戦略の重要性を強調した。

図 4 石神留美子 在モルディブ日本国特命全権大使

次に、石神留美子在モルディブ日本国特命全権大使が開会挨拶を述べ、日本とモルディブの長い歴史と協力関係を紹介し、マレ防潮堤のようなプロジェクトを通じて、気候変動への回復力がモルディブにおける日本のODAの中心的な柱であり続けることを確認した。

図 5 アリ・シャリーフ モルディブ共和国気候変動特使

続いて、アリ・シャリーフ、モルディブ共和国気候変動特使が登壇し、フルマーレの設計の成功と先進性について語り、首都マレに近接する人工島の開発によって、首都圏の社会的・経済的ブームがどのようにもたらされ、増大する住宅不足に対処し、これまでの不便や環境上のハードルを克服することができたかを紹介した。

図 6 中山幹康 日本GIF研究財団 理事長

冒頭の挨拶に続き、中山幹康日本GIF研究財団理事長が最初のプレゼンテーションを行った。中山氏は、モルディブとともに世界で4つしかない環礁国のひとつであるマーシャル諸島共和国で行われた最近の調査について説明した。特に、潜在的な気候変動移民の「自国から移動する権利」が、「自国に留まる権利」と比べて大きな比重を占めていることに焦点を当てた。

(参考:中山氏プレゼンテーション資料)

Nakayama_Crossroads_19Feb2025_rev2-CopyrightFreePictres

同氏は、この区別をさらに発展させ、そのような移民が利用できる選択肢について説明した。移住しようとする者は、近隣の島国へ移住するか、あるいは先進国へ移住する。滞在を希望する者は、主に人工島や、減少する居住空間を補うフローティングプラットホームの間での国内移住先を選ぶことができるとする。マーシャルからの移民は、先進国に機会を求めることを好み、そのような移住は適応と統合の難しさのために大きな社会的課題も伴うという調査結果を示した。

(参考:中山氏プレゼンテーション資料)

Nakayama_Crossroads_19Feb2025_rev2-CopyrightFreePictres

同氏は、この区別をさらに発展させ、そのような移民が利用できる選択肢について説明した。移住しようとする者は、近隣の島国へ移住するか、あるいは先進国へ移住する。滞在を希望する者は、主に人工島や、減少する居住空間を補うフローティングプラットホームの間での国内移住先を選ぶことができるとする。マーシャルからの移民は、先進国に機会を求めることを好み、そのような移住は適応と統合の難しさのために大きな社会的課題も伴うという調査結果を示した。

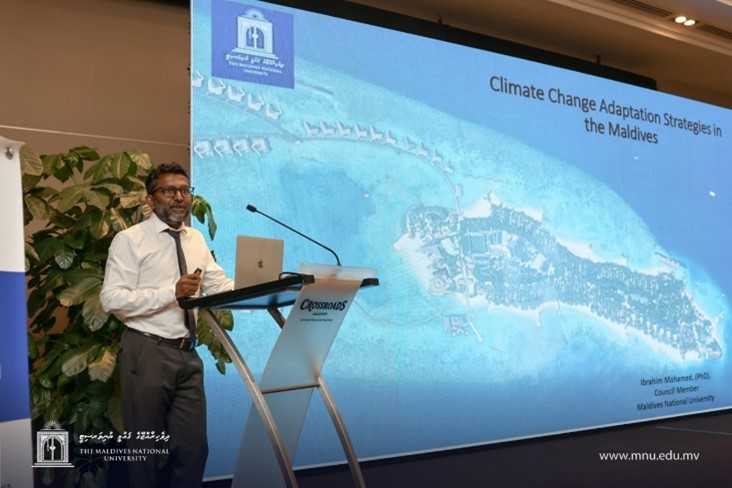

図 7 イブラヒム・モハメド MNU 環境・気候変動セクター代表 博士

続いて、イブラヒム・モハメドMNU環境・気候変動セクター代表がモルディブで現在行われている気候変動適応戦略について発表した。同氏はまず、新しい気候変動緊急法(Climate Emergency Act)が、気候変動に対する様々な物理的脆弱性に対処するための総合的なトップダウン・アプローチを規定していることを指摘した。

その例としては、沿岸保護対策(干拓、さまざまなハード・エンジニアリング・プロジェクト)、沿岸適応戦略(海抜を上げるための自然堆積プロセスの調整、浮体構造物/建物)、廃棄物管理に対するより自然に配慮したアプローチなどがある。

(参考:モハメド氏プレゼンテーション資料)

https://www.spf.org/en/global-image/units/upfiles/319649-1-20250319112834_b67da2bd25e45d.pdf

しかし、そのような対策は最終的には移住と適応の社会的側面も考慮しなければならないとも指摘した。特に、モルディブ独自の文化的アイデンティティの一部である「島らしさ」という考え方や、人口集約と定住への必然的な移行に伴う世代的、制度的、認知的な矛盾について述べた。そして最後に、より一層の調査と証拠に基づく意思決定の必要性を強調した。

(参考:モハメド氏プレゼンテーション資料)

https://www.spf.org/en/global-image/units/upfiles/319649-1-20250319112834_b67da2bd25e45d.pdf

しかし、そのような対策は最終的には移住と適応の社会的側面も考慮しなければならないとも指摘した。特に、モルディブ独自の文化的アイデンティティの一部である「島らしさ」という考え方や、人口集約と定住への必然的な移行に伴う世代的、制度的、認知的な矛盾について述べた。そして最後に、より一層の調査と証拠に基づく意思決定の必要性を強調した。

図 8 アーメド・アスラム HDCチーフ・コマーシャル・オフィサー代理

休憩後、アーメド・アスラムHDCチーフ・コマーシャル・オフィサー代理が、フルマーレへの移住者の生活満足度と動機について調査した結果を発表した。フルマーレの住民298人を調査した結果、調査チームはいくつかの重要な発見をした。全体として、移住の動機と結果は移住者の出身地によって大きく異なることがわかった。

首都マレからの移住者は、主に手頃な価格の住宅を求めてフルマーレに移り住み、環礁からの移住者は、雇用の安定、教育、医療といった問題でより良い結果を求めた。このことは、移住後の満足度にも影響を与えた。男性移住者はより高い満足度を報告し、フルマーレに永住したいという強い意思を示したが、地方の環礁からの移住者は期待に応えられなかった結果、満足度が低くなった。

アスラム氏はこの結果の政策的な意味を説明し、フルマーレと環礁の住宅と生活環境の改善を呼びかけ、生活実態と期待とのギャップを埋めるべきだと主張した。

アスラム氏はこの結果の政策的な意味を説明し、フルマーレと環礁の住宅と生活環境の改善を呼びかけ、生活実態と期待とのギャップを埋めるべきだと主張した。

図 9 前川美湖 SPF 主任研究員

次に、前川美湖SPF主任研究員が、気候変動に伴うフルマーレへの自発的移住の動機について、さらに詳しく報告した(前川主任研究員のプレゼンテーションは、Journal of Disaster Researchに掲載された論文に基づいている。)MNU、日本GIF研究財団、東北大学と共同で、フルマーレへの潜在的な移住の動機と、すでにフルマーレに住んでいる人々が評価している生活面を比較する研究が行われた。

(参考:前川氏プレゼンテーション資料)

https://www.spf.org/en/global-image/units/upfiles/319650-1-20250319163158_b67da72ee2e1e3.pdf

アスラム氏が発表した結果と同様に、この調査でも「プル要因」として最も高く評価されたのは、教育の質、機会、公共サービスに関するものであった。また、これらはフルマーレの住民が実際に高く評価している側面でもある。しかし、いくつかの顕著な矛盾は、さらなる考察を必要とした。給与の高さは強力な「プル要因」として高い期待が示されたが、同時にフルマーレの生活で最も評価されていない点でもあり、生活費の問題が深刻化していることを示している。

さらに、フルマーレの住民は、より都会的なライフスタイルを選んだにもかかわらず、地元の自然の美しさを高く評価し続けており、これは計画的で持続可能な開発の重要性を反映している。これらの調査結果は、モルディブの移住傾向の回答者による微妙な違いを示している。

https://www.spf.org/en/global-image/units/upfiles/319650-1-20250319163158_b67da72ee2e1e3.pdf

アスラム氏が発表した結果と同様に、この調査でも「プル要因」として最も高く評価されたのは、教育の質、機会、公共サービスに関するものであった。また、これらはフルマーレの住民が実際に高く評価している側面でもある。しかし、いくつかの顕著な矛盾は、さらなる考察を必要とした。給与の高さは強力な「プル要因」として高い期待が示されたが、同時にフルマーレの生活で最も評価されていない点でもあり、生活費の問題が深刻化していることを示している。

さらに、フルマーレの住民は、より都会的なライフスタイルを選んだにもかかわらず、地元の自然の美しさを高く評価し続けており、これは計画的で持続可能な開発の重要性を反映している。これらの調査結果は、モルディブの移住傾向の回答者による微妙な違いを示している。

図 10 モルディブにおける日本の取り組みについて発表する高城元生JICA支所長を交え、議論を行うパネリストたち

最後に、高城元生JICA支所長が日本とモルディブの協力についてプレゼンテーションを行い、今まで成功したプロジェクトの概要と現在開発中のプロジェクトに光を当てた。発表後、パネル討論が行われ、各スピーカーと聴衆が有意義な意見交換を行った。

図 11 司会進行を務めたMNUイーナット・アブドゥラ・ムーサ氏

図 12 セミナーに参加するラヒーマ・アドゥブル・ラヒーム博士を含むMNU代表ら

本セミナーおよび関連研究は、公益財団法人笹川平和財団、科学研究費助成事業助成番号24K03174、公益財団法人日本グローバル・インフラストラクチャー研究財団の支援・助成を受けましたので、主催者一同、感謝申し上げます。