【開催報告】第3回広島平和サマープログラム(2025年8月)

第1グループ(戦略対話・交流促進担当)では2023年度より、広島大学および米国コロンビア大学と共催し、平和構築に関心を持ち、多様な背景を有する学生が広島や世界各地の戦争・復興の経験を分かち合いながら「積極的平和(Positive Peace)」について学び合うサマープログラムを実施してきました。

2025年度は、第2次世界大戦終戦および被爆80年の節目の年にあたり、8月2日から10日までの9日間、世界20か国から共催団体や協定校・連携大学の大学院生45名が広島に集まりました。当財団は、本プログラムにヨルダンの大学で学ぶシリア人学生、タイの大学で学ぶミャンマー人学生、民族対立が続くインド北東部やフィリピン・ミンダナオの学生などを招へいし、参加者は講義、フィールドワーク、ディスカッション、プレゼンテーションなどを通じて、平和について多角的に学びました。

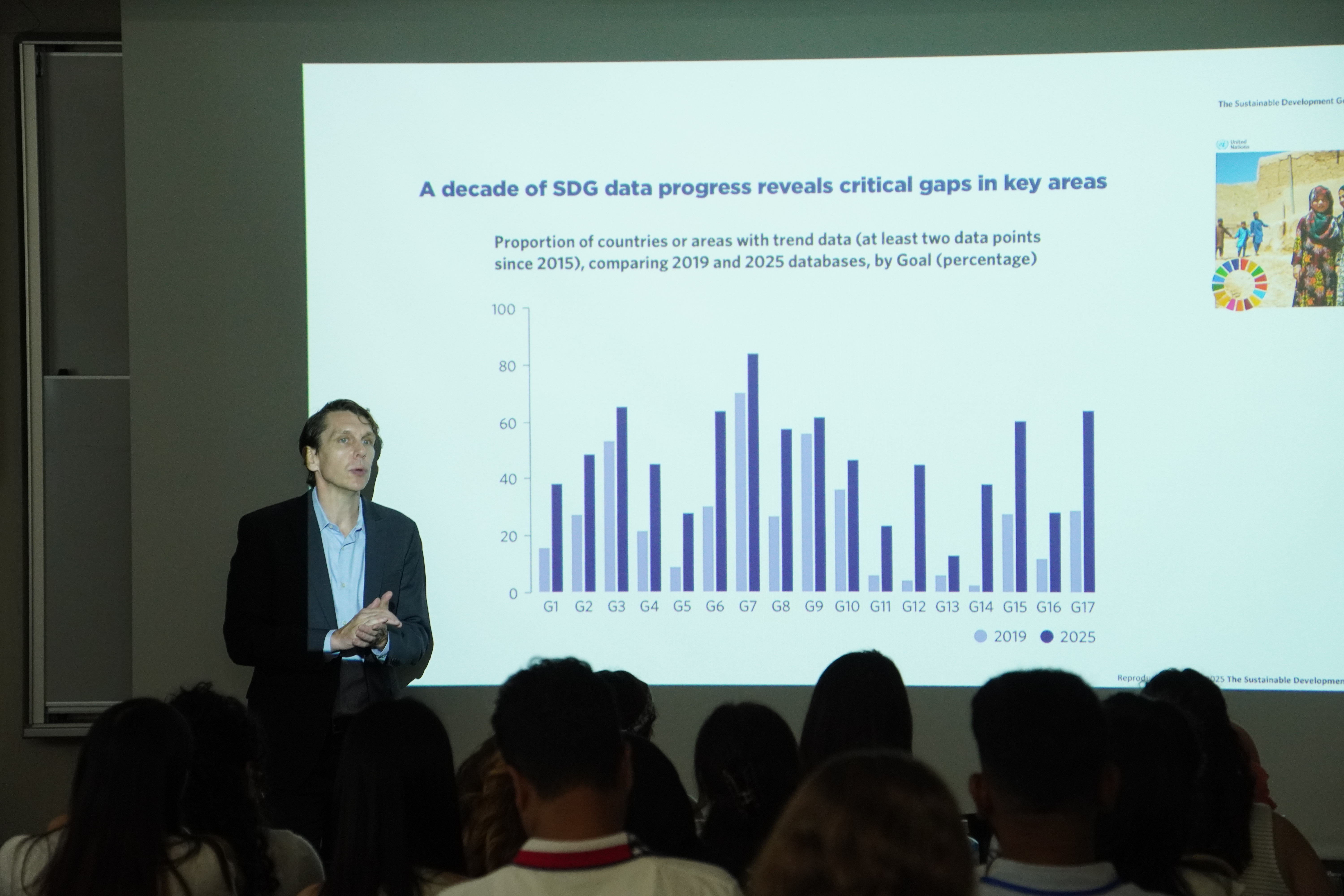

本年度のテーマは “Conflict and Collaboration in Natural Resource Management - Advancing Positive Peace and the SDGs” であり、プログラムでは以下のような活動が行われました。

- 被爆者である箕牧智之氏(日本被団協 代表委員)と小倉桂子氏、またファンデルドゥース瑠璃氏(広島大学平和センター 准教授 )による、広島の被爆と復興に関する講演および講義

- 室谷龍太郎氏(国際協力機構 次長)による、平和構築と紛争予防に関する講義

- 広島平和記念式典への参列

- 対立の克服と積極的平和の実現に関するPositive Peace Workshop

- 江田島での天然資源管理に関するフィールドワークおよびデータ分析

- グループごとのプレゼンテーション

参加学生からは次のような声が寄せられました。

「広島は原爆からの復興の歴史を持ち、平和に貢献してきた場所であり、被爆80年のこのタイミングで、この広島で、このプログラムに参加できたことは光栄でした。異文化や多様な専門分野に触れることで成長できた貴重な体験でした。私の地域も復興途上にあるため、学んだことを活かしていきたいです。また、紛争当事者で爆撃を経験した私にとって、内面的な平和を取り戻す歩みでもあり、トラウマを癒す助けとなりました。」

「本プログラムは、異なる国籍・宗教・文化・専門を持つ学生との交流を通じて、多様性の力と平和構築の可能性を実感する深い経験となりました。異なる背景を持つ人々と対話する中で、自分の偏見に気づき、傾聴や尊重の姿勢を学びました。最大の学びは『変化は地域社会から始まる』ということ。自国の民族対立や環境問題、政治的不安定などに対し、対話の場づくり、平和や環境正義に関する教育、若者のリーダーシップ促進などを実践していきたいと考えています。」

笹川平和財団は今後も、世界の平和と安定を担う次世代の研究者・実践者の育成に貢献してまいります。

Joshua Fisher氏(コロンビア大学 教授)による講義

金子慎治氏(広島大学 副学長)による挨拶

小西伸幸(笹川平和財団 グループ長)による挨拶

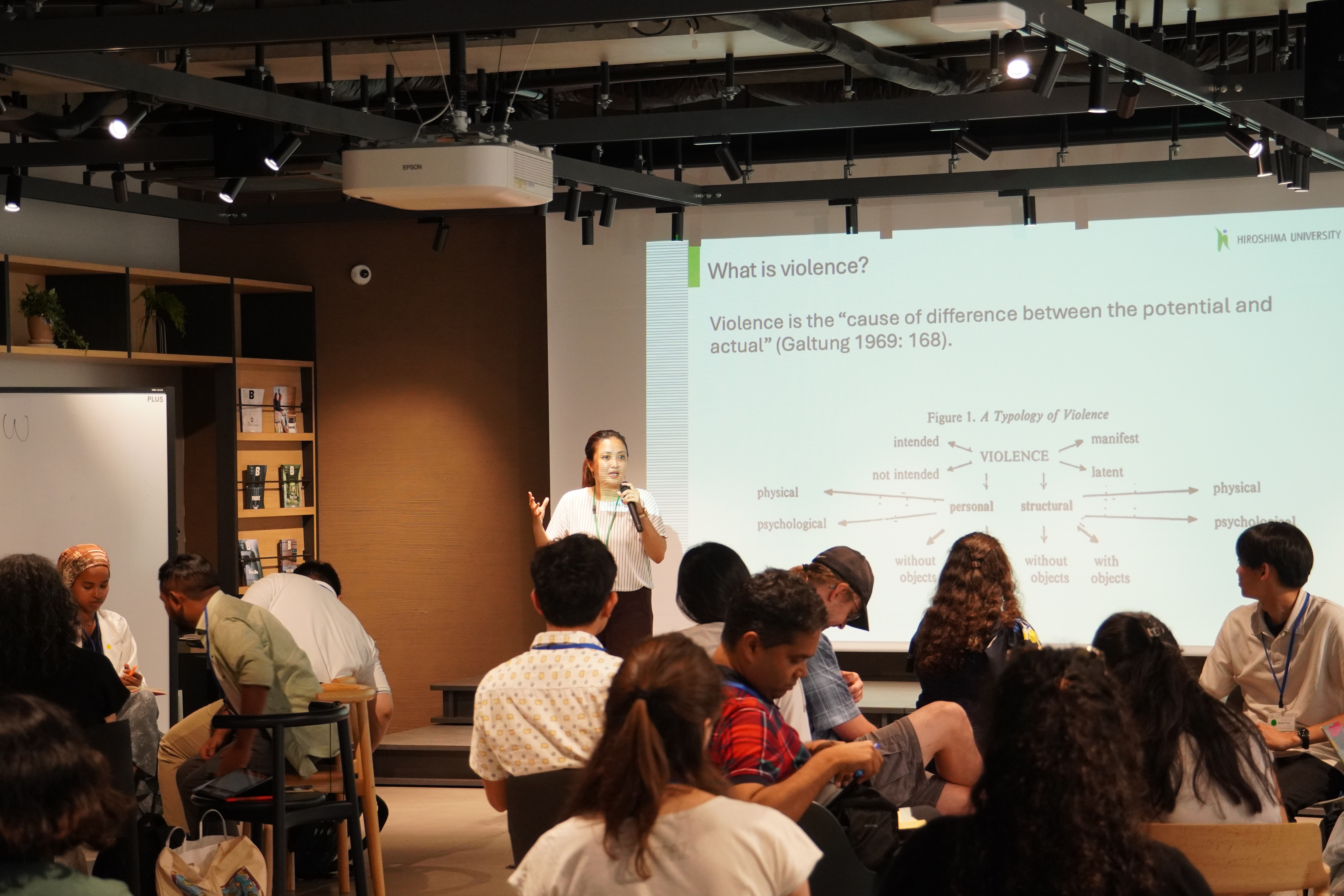

Dahlia Simangan氏(広島大学 准教授)によるPositive Peace Workshop

2024年にノーベル平和賞を受賞した日本被団協の箕牧智之氏による講演

被爆者の小倉桂子氏とPreetha Rajaraman氏(放射線影響研究所 副代表)による対談

室谷氏による講義

ファンデルドゥース氏による講義

Positive Peace Workshopの様子

江田島でのフィールドワークの様子

グループごとでのプレゼンテーションの様子

広島平和記念式典後の集合写真

国際開発ジャーナル誌(2025年10月号)掲載 本プログラム紹介記事

ぜひ本記事を通じて、当財団の取り組みや参加者の平和な社会構築のための思いをご覧ください。

連載記事「対話が拓く未来」②広島サマープログラム ~多様な背景を持つ参加者が戦後80年の広島で平和へのプロセスを考える~

※ 画像につきましては、事前の許可なくスクリーンショット等の撮影、転載、および資料の二次利用は出来かねますので、ご了承ください。

公益財団法人 笹川平和財団 第1グループ(戦略対話・交流促進担当)

担当者:木村・辻本

E-mail:asia-middleeast@spf.or.jp