招へい報告 バンコク都関係者が新宿区と横浜市の多文化共生の取組みを視察

移住労働者の児童の就学促進事業では、周辺諸国からの移住者を多く受け入れているタイで、移住労働者の子どもたちがタイの公教育を継続的に受けられるように、制度の周知やタイ語学習の支援を行っています。日本の多文化共生に向けた教育経験を参考にしていただくため、パイロット地域の1つであるバンコク都の関係者に、日本における外国につながる子どもたちへの教育の取組みを、新宿区と横浜市で見学していただきました。

ジェンダー投資とは、事業・運用成績だけでなく社会的成果の向上を目指し、案件のジェンダー要素に重点を置いて投資判断を下す投資手法です。日本や世界が抱える共通の社会課題であるジェンダー平等への糸口として、このジェンダー投資が世界的に広がりを見せています。

笹川平和財団・ジェンダーイノベーション事業グループは、GSG国内諮問委員会が主催する「インパクト投資フォーラム2021」にて、公開市場におけるジェンダー投資の広がりと可能性についてのブレイクアウトセッションを開催しました。このブレイクアウトセッションでは、最前線で取り組むスピーカー3名を迎え、公開市場におけるジェンダー投資の世界的潮流とジェンダー投資の多様性、日本におけるジェンダーインパクトを生み出す投資の意義や可能性を議論しました。

セッション登壇者(右上から時計回りに):安達 一(笹川平和財団常務理事)、ジュリア・エンヤート氏(Glenmede Investment Management サステナブル&インパクト投資部門 バイスプレジデント)、ペイシェンス・マリムボール氏(Women of the World Endowment 最高経営責任者)、内 誠一郎氏(インベスコ・アセットマネジメント株式会社 投資戦略部部長 )

セッションの口火を切ったのは、本セッションのモデレーターを務めた笹川平和財団の安達一常務理事で、笹川平和財団が女性の経済的エンパワメントを推進するための「アジア女性インパクト基金」を設立しジェンダー投資を開始したこと、およびジェンダー投資が「正しい投資であるだけでなく、賢い投資」と考えられていることを紹介しました。

続いて、運用資産残高400億ドルのウェルスマネジメント・資産運用会社であるGlenmede(グレンミード) Investment Managementのサステナブル&インパクト投資部門 バイスプレジデントのジュリア・エンヤート氏が、昨年発表された報告書「公開市場におけるジェンダー投資(Gender Lens Investing in Public Markets: It’s More Than Women at the TOP)」を紹介しました。その中で、エンヤート氏は特にジェンダーの平等と企業のパフォーマンスとの相関関係を強調しました。また、女性活躍情報に注目する投資家のグローバルトレンドとして、管理職に女性が多い企業に投資するだけでなく、ジェンダー平等を考える際に重要な質的な部分について5つの柱(リーダーシップにいる女性、福利厚生へのアクセス、同一価値労働同一賃金、多様なサプライ・チェーン、タレント・カルチャー)を挙げ、投資家はこれらの柱にこれまで以上に注視する必要性があると語りました。

次に、Women of the World Endowment最高経営責任者のペイシェンス・マリムボール氏が、持続的な世界経済の復興・発展に向けて、女性の社会進出および男女格差の解消が必要であり、ジェンダー投資の概念を取り入れたESG投資やジェンダーインパクト投資の重要性を、ジェンダー多様性による企業業績への効果やジェンダーバランスの取れた未公開ファンドの年間リターンの例を挙げて報告しました。また、Women of the World Endowmentがどのようにジェンダー投資、そしてジェンダー視点とサステナビリティ視点を取り入れた投資に取り組んでいるのか、デュー・デリジェンスやインパクト測定の具体的なツールキットなどを紹介しながら説明しました。その後日本市場での好機について、株式、債券、ソブリン、サブソブリンを事例に挙げて説明を行いました。

最後に、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社投資戦略部の内誠一郎氏が、日本におけるジェンダー投資の状況を振り返りました。日本では、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)によるジェンダーをテーマとするESG投資(注:財務情報だけでなく、E(environment:環境)、S(Social:社会)、G(Governance:企業統治)の3つの非財務情報に配慮している企業を重視・選別して行なう投資)指数の採用などが契機となり、ジェンダー投資は概念として広がったが、商品の広がりはまだ限られていると述べました。一方で、GPIFがESG投資にMSCI日本株女性活躍指数を採用し投資を開始した2017年以来、女性の取締役が一人でもいる企業が40%から72%へと増えるなど、投資による一定程度のインパクトが見受けられるのではないかと説明しました。しかし、日本では、管理職における女性の比率はいまだに著しく低く、経済全体・社会全体の問題については投資の力を超えた、より大きな社会的な力を活用する必要があるのではないかと述べました。また、投資家の関心はリターンからリターン+インパクトに移行しているため、企業の目標もリターン+インパクトに移行すべきと主張しました。

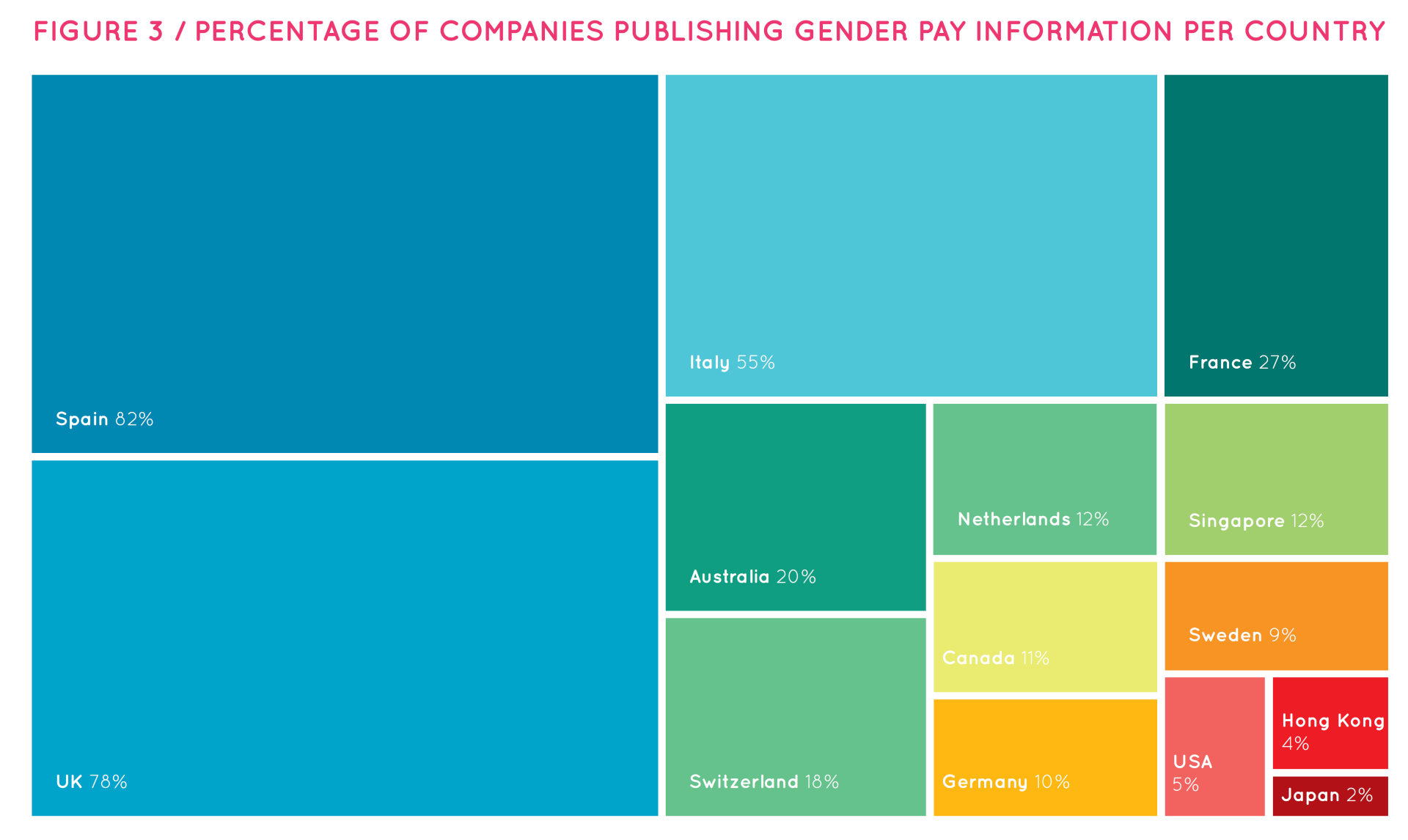

発表の後に執り行った質疑応答では、モデレーターの安達常務理事がまずエンヤート氏に、北米はジェンダー投資商品数が多いが定量的な情報開示についてどのように進歩や変化が進んだのか聞きました。エンヤート氏は、女性が職場や様々な業界にはびこるセクハラに関して声を上げるようになり、職場の環境是正の必要性が共通認識としてできあがったことが、ジェンダー投資において重要な情報開示への後押しとなったと述べました。公開市場におけるジェンダー投資を活性化させるためには、経営層にいる女性の数、賃金格差、産休の取得状況など、様々な情報を開示する必要性があり、そのような情報があるからこそジェンダー投資の商品が多くなるのだと、他の国々と比較したデータを参照しながら説明しました。(下記図参照)

次に、安達常務理事は内氏に対して、なぜ日本においてジェンダー投資が加速的に盛り上がりを見せない理由を質問しました。内氏は、ジェンダーの問題は社会全体の問題と個別企業の問題が混在されているので、どのように受け止めればいいか、あるいは働きかければいいか分からない投資家や企業が多いのではないかと述べました。社会の問題となると、自分が率先する必要があるのか分からない。また、アクターも多くいるので、政府による企業に対する情報公開義務化など、一定の規制などを通じて、社会全体として取り組み、足並みをそろえる必要があるのではと主張しました。