公益財団法人・笹川平和財団ビルの国際会議場で2023年3月16日、日本における多文化共生の推進を目指し作成されたハンドブック「架け橋:日本で暮らす若者のガイド」の動画公開記念セミナーが開催された。セミナーでは、在日フィリピンコミュニティ関係者が日本の多文化共生に関して活発な議論を交わした。

笹川平和財団アジア・イスラム事業グループは、「包括的な社会の実現」を重点分野の一つに掲げ、その一環として日本に存在する外国人コミュニティ内の相互扶助力を強化する活動を支援している。本セミナーを共催した「架け橋」は2017年7月に設立した在日フィリピン人を支援する民間団体で、笹川平和財団の支援を受け、日本への移住者が必要とする情報を一冊のハンドブック「架け橋:日本で暮らす若者のガイド」にまとめた。英語、フィリピノ語、日本語で作成されていて、電子ファイルは架け橋のホームページにある申し込みフォームを記入すれば、専用URLからダウンロードできる。

(

https://forms.gle/eX1jBqi6bEQjLs4H6)

作成で中心的な役割を担った架け橋のメンバーは、日本への移住を実体験した若者。そのため、文化の違いや悩みを乗り越えてきた当事者だからこそ分かる実用的な情報がハンドブックには詰め込まれている。ゴミの分別、入浴マナー、交通機関の利用方法など生活で役立つ情報に加えて、移住体験者が執筆したコラムも掲載されている。

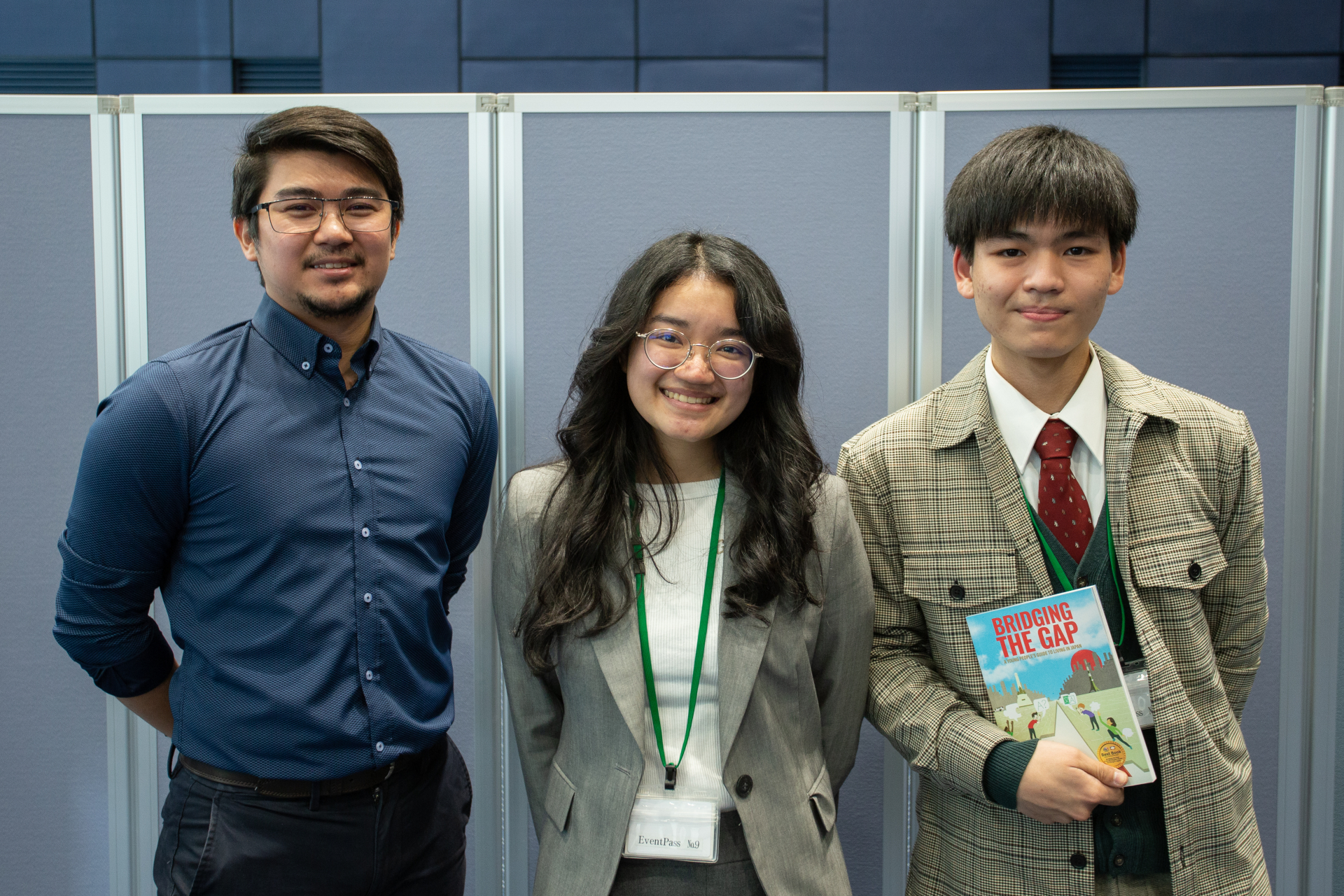

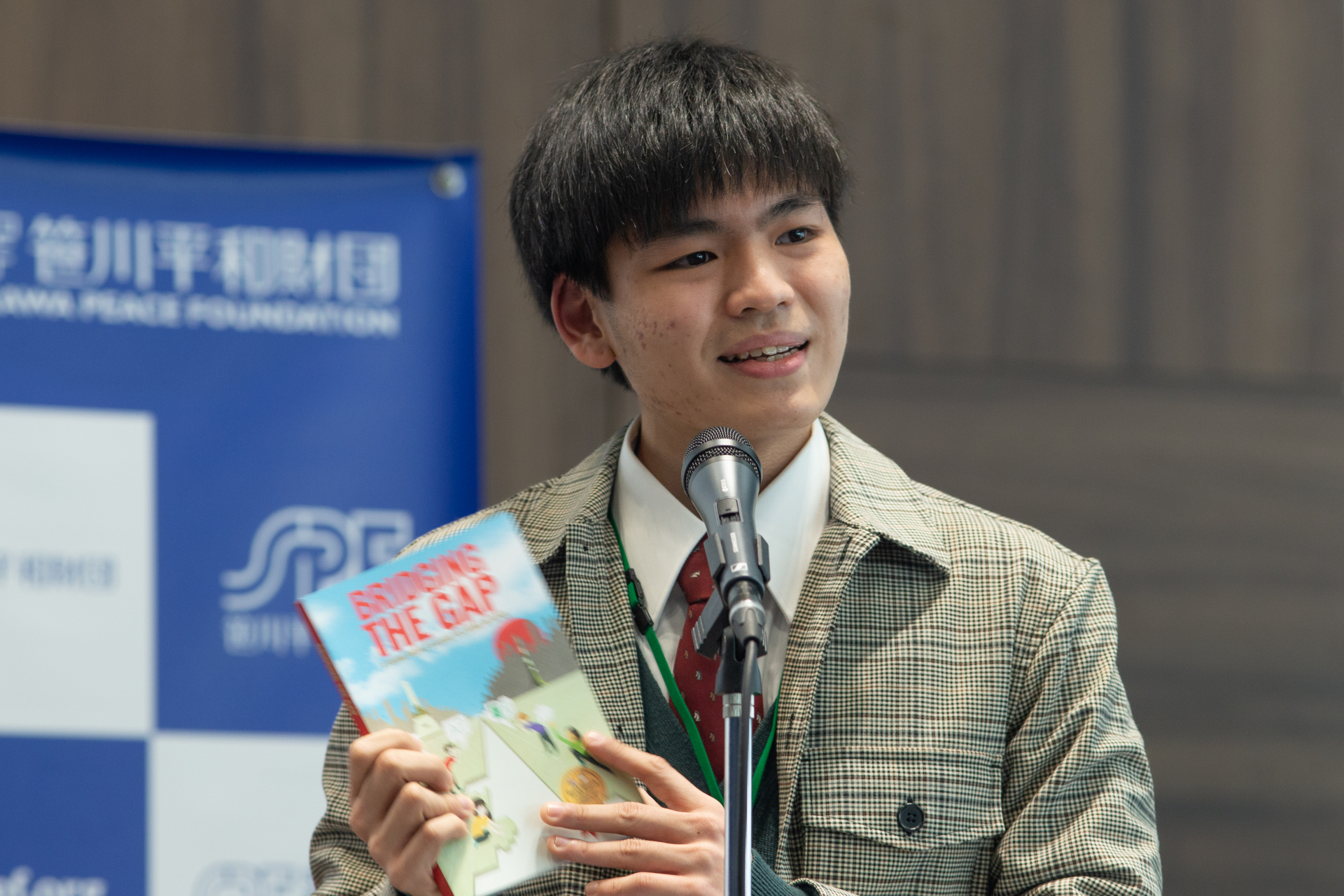

今回の記念セミナーでは、作成に関わった若者を代表してアユミ・ボロ氏、ジュンイチ・タケダ氏、カズオ・ヤスゲ氏が登壇し、ハンドブックにかけた想いを語った。登壇した3人のように幼少期をフィリピンで過ごしてから日本に来日した若者の多くは、学業面だけでなく、語学の習得や異なる文化への対応など様々な困難に直面する。2019年に来日したボロ氏もその一人だ。文化の違いに悩み、高校で友人を作るのにも苦労した時期があったという自身の経験を吐露しながら、ボロ氏は英語でこう話し、壇上で胸を張った。「ハンドブックには当時の私が必要としていた情報を詰め込みました。フィリピンだけでなく、他の国から日本へ移住する方の助けになるよう期待しています」

架け橋のハンドブックはフィリピンでも高い評価を得た。フィリピンの政府機関である在外フィリピン人委員会(Commission on Filipinos Overseas以下CFO)が主催し、移民に関する啓蒙活動で貢献した団体や個人へ与えられるMigration Advocacy and Media Awards(2021年)のノンフィクション・ガイドブック部門で、最良の書に選出された。

また記念セミナーでは、ハンドブックの内容紹介だけでなく、CFOと架け橋が共同作成した動画も公開された。この動画はCFOが日本への移住者に向けて開催している移住前オリエンテーションでも活用される予定だ。英語とフィリピノ語の動画のナレーションはCFO職員が担当。マリア・デル・ロザリオーアパタッドCFOディレクターは「2023年3月から正式に動画を使用し始めます。この動画は重要な情報がコンパクトにまとまっているので、日本への移住者にとって有意義なものになるでしょう」と話した。ガイドブックと同様にこの動画も英語、フィリピノ語、日本語で作成されていて、CFOのYouTubeチャンネルで視聴できる。

英語:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfWmuk4e7tUDDZqjej70zzpgr5KLyip_B

フィリピノ語:

https://youtube.com/playlist?list=PLfWmuk4e7tUBCzW6ZgV_jAx_XSfJ6k_Im

日本語:

https://youtube.com/playlist?list=PLfWmuk4e7tUD_m4J5fE163vYOHFxykkjb

ハンドブックや動画の紹介に先立ち、フェリス女学院大学文学部コミュニケーション学科の小ヶ谷千穂教授が日本の移住者を取り巻く環境について講演した。外国をルーツに持つ住民が増加している日本では、海外からの移住者を親に持つ子供が増えた結果、日本語指導を必要とする児童生徒数が年々増加し、今では約5万8千人(日本国籍保持者を含む)にまで上昇しているという。つまり、日本語を中心とした生活で苦悩する若者がそれだけ増えているということでもある。こうした事実を踏まえた上で、小ヶ谷教授は、「架け橋の活動は移住者の生活改善に大きく寄与するでしょう」と賛辞を贈った。

メディアを交えた討論では、会場の参加者から「ガイドブックの内容はとても良いのだが、日本への同化を移住者に強要しているようにも感じる」との声が上がった。これに対して、進行役をしていた京都大学大学院文学研究科の安里和晃准教授は使用言語を英語から日本語に切り替え、聴衆に向けてこう話した。

「架け橋のメンバーは、日本社会に一生懸命適応しようと努力してきました。ですが、そんな彼らに対して日本社会は十分に耳を傾けてきたといえるのでしょうか。移住者の生活を根本的に改善するには、個人、行政、政策などあらゆる側面で日本が変わる姿を見せる必要があるのではないでしょうか」

架け橋の島田ビトウィン代表は、今後取り組みたい事業として「若者を主な対象としたメンタルヘルスケア」と「奨学金制度」を挙げている。島田代表は「心理面でサポートできるスタッフの養成や、様々な事情から進学を諦めざるを得ない家庭の教育支援など、今後も活動の幅を広げていきたい」と抱負を述べた。

本セミナーには、アイリーン・ガルシア・アルバノ駐日フィリピン大使、文化庁国語課日本語教育調査官の松井孝浩氏、東洋大学社会学部のズルエタ・ジョハンナ准教授らも列席。笹川平和財団からは安達一常務理事、アジア・イスラム事業グループの森ちぇろが参加した。