2 Migdal, Joel. 1988. Strong Societies and Weak States: State-society relations and state capabilities in the Third World. Princeton: Princeton University Press.

3 実際にはそう単純ではなく、膨大な研究が蓄積されている。それらを端的にまとめたものとして、後掲の外山(2018)に収録されている佐久間美穂のコラム「フィリピンは弱い国家か」がある。また、詳細な分析としては、川中豪(2001)「フィリピン地方政治研究における国家中心的アプローチの展開(書評論文)」『アジア経済』第42巻2号.がある。

4 外山文子、日下渉、伊賀司、見市建編著(2018)『21世紀東南アジアの強権政治:「ストロングマン」時代の到来』明石書店

5 前掲書第3章の、日下渉「国家を盗った『義賊』」を参照。

6 玉田芳史(2020)「2つの病と1つの封じ込め策:コロナ禍のタイ」『国際問題』No.697.

7 中溝和弥(2020)「コロナ禍と惨事便乗型権威主義:インドの試練」『国際問題』No.697.

12 Philippine Statics Authority, 2020. National Accounts of the Philippines, January 2020.

13 International Labor Organization, 2020. COVID-19 labour market impact in the Philippines: Assessment and national policy responses.

14 ibid.

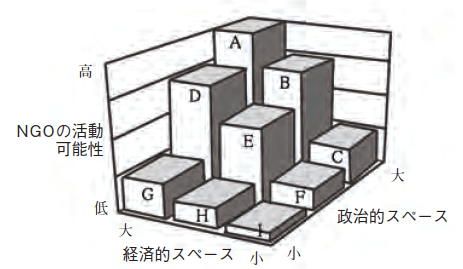

19 重富真一編著(2001)『アジアの国家とNGO─15カ国の比較』明石書店

20 フィリピンにおける狭義のリベラルとは、1946年に創設された老舗政党としての自由党(Liberal Party)とその支持層を指すが、広義のリベラルは、自由党だけでなく、自由・民主主義・人権といった価値の浸透を呼びかけてきた市民社会グループを含む勢力を指す。ベニグノ・アキノ前大統領も、彼の父ベニグノ・アキノ・ジュニアや母コラソン・アキノも自由党所属であり、アキノ前政権は、自由党、穏健左派、民主化運動経験者、調査報道に携わるジャーナリストといった層であり、現代ではそれらの層を総称して、リベラル(the liberals)と呼ぶことが多い。

21 川中豪(2005)『ポスト・エドサ期のフィリピン』日本貿易振興機構アジア経済研究所.52ページ。

22 2021年6月10-13日、筆者インタビュー(オンライン)。

23 政府のCOVID-19対応に対するNGOからの批判は、次の4点に集約できる。第一は、閣僚や議員といった特権エリート層が優先的にPCR検査やワクチン接種を受けていることへの批判である。第二は、政府のワクチン確保および接種が遅々として進まないことへの批判である。第三は、国民に対する補償が不十分であるとの批判である。第四は、フィリピン健康保険公社汚職疑惑の追及である。

24 橘玲(2018)『朝日ぎらい:よりよい世界のためのリベラル進化論』朝日新書.