ニュース

リビア平和研究所との協力分野を協議 角南篤理事長がリビア訪問 今年初めのMOU締結を受け

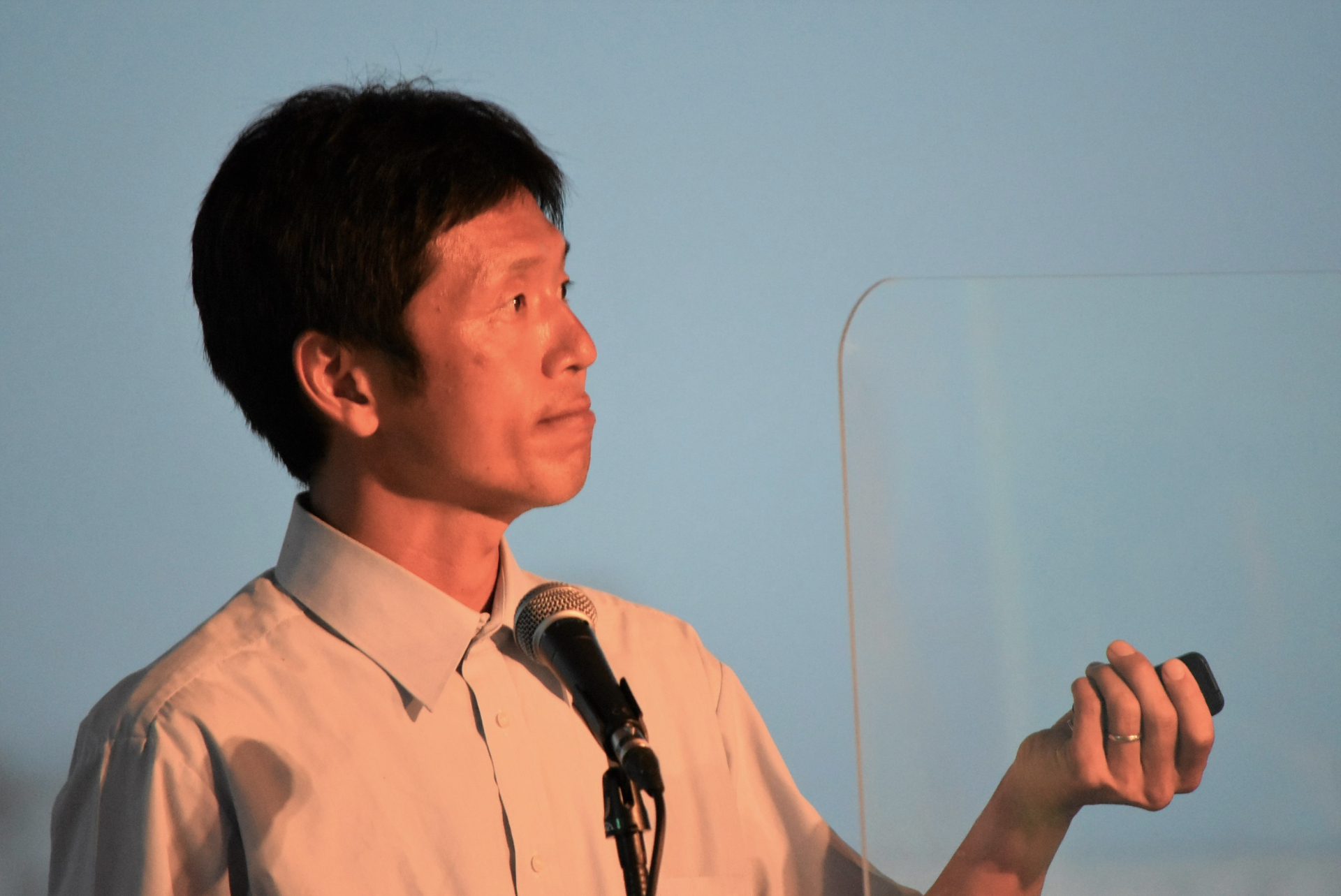

笹川平和財団の角南篤理事長らは2025年12月23日、リビアの首都トリポリを訪れ、アブドッラー・ラーフィー首脳評議会副議長、アブドッラー・ハーミド・リビア平和研究所(LPI)議長、アイマン・アル・マブルーク・サイフナスル代表議会(HOR)議員らの歓迎を受け、リビアの治安状況や停戦合意後初となる総選挙について意見交換しました。