リビア平和研究所との協力分野を協議 角南篤理事長がリビア訪問 今年初めのMOU締結を受け

笹川平和財団の角南篤理事長らは2025年12月23日、リビアの首都トリポリを訪れ、アブドッラー・ラーフィー首脳評議会副議長、アブドッラー・ハーミド・リビア平和研究所(LPI)議長、アイマン・アル・マブルーク・サイフナスル代表議会(HOR)議員らの歓迎を受け、リビアの治安状況や停戦合意後初となる総選挙について意見交換しました。

世界はアフガニスタンでおきた政変に大きな衝撃を受けています。米軍が20年間駐留したアフガニスタンから撤退すると、国際社会が予想しえないほどの速さでターリバーンが政権に復帰し国を席巻したため、世界規模で国外退避を試みる職員やアフガニスタン市民救出の動きが強まりました。

現地で危険な状況が続く中、笹川平和財団(SPF)のアジア事業グループは、「イスラーム的コネクティビティにみる信頼構築」文部科学省科学研究費・学術変革領域研究(A)およびNGOジャパン・プラットフォーム(JPF)と連携し、「2021年アフガニスタン政変と国際社会」と銘打った緊急セミナーを実施しました。このオンラインイベントは、米軍がアフガニスタンからの撤退を完了した日の2021年8月31日に開催されました。本イベントでは専門家や実務家を迎え、最近発生した政変の歴史的背景や現状分析、日本の潜在的な役割についても考察しました。

セミナーでは、慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授の田中浩一郎氏、前アフガニスタン担当国連事務総長特別代表および国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)代表の山本忠通氏、CWS Japan事務局長兼ジャパン・プラットフォーム共同代表理事の小美野剛氏、駐日アフガニスタン大使のシャイド・モハマド・アブダリ氏が講演しました。

イベント開催にあたり、SPFの角南篤理事長は「いっそう緊迫が高まるアフガニスタン情勢を、世界は大きな衝撃を受けて見守っている」と語りました。現地で大勢の人々が抱えている不安を考慮し、角南理事長は平和構築と和平対話、イスラーム理解の促進という観点から、アフガニスタンへの支援方法について議論を重ねていく意図があることを強調しました。ここに挙げたどれもがSPFのプロジェクトの主要な要素となっています。

SPFの角南篤理事長(左)とアジア事業グループ主任研究員の堀場明子氏

タイ南部でSPFの和平対話の促進に取り組んでいる、アジア事業グループ主任研究員の堀場明子氏は、アフガニスタンで起こっている政変の人道的・地政学的な影響を説明し、今後もセミナーなどを実施し、アフガニスタン情勢の理解、国際社会に与える影響について議論を深めたいと話しました。

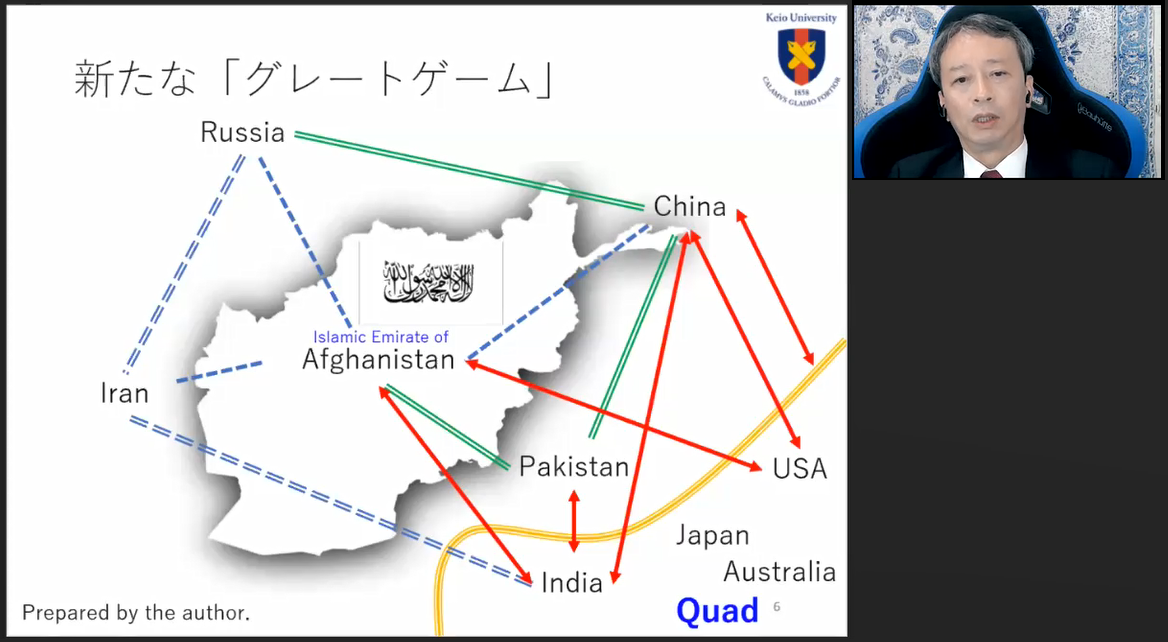

4人のスピーカーの中で最初に講演した田中浩一郎氏は、アフガニスタンのターリバーンについて包括的な見解を述べ、2001年の米軍による攻撃からターリバーンの復活、米軍撤退とターリバーン政権復帰までの歴程を辿りました。同氏はこの20年間、さまざまな政治グループや過激派グループが自称ターリバーン戦闘員として活動してきたが、いわゆる「ターリバーン2021」は、「アフガニスタンを彼らの目から見た占領軍から解放する」「シャリーアに基づきイスラーム国家を再建する」という2大使命の下に統合されたと語りました。

また、同氏はシャリーアに基づきイスラーム国を建国するというターリバーンの願望と、国連総会への出席を含む国際舞台での正当性追求との間に内在する矛盾を指摘しました。同氏は、ターリバーンの最初の声明はこれまでの強硬路線の緩和を示唆しているものの、彼らの姿勢が根底から変わる可能性は低く、シャリーアに対する彼らの姿勢を軟化させればイスラーム国の建国という願望が揺らぎ、ターリバーンのメンバー同士を結び付けているものが弱体化しかねないと述べています。

慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授の田中浩一郎氏

「ターリバーンは国際社会からの復興支援など財政的な支援が不可欠ですので、表向きの顔はできるだけ崩さないようにしたいのだろうと思います。しかし、本質的にはかつてと変わっていないというよりも、かつて以上にイスラーム国家を再興するということにおいては、シャリーアの順守が不可欠になっている。また、ターリバーン指導部のコアに目を向けると、古参の武闘派が幅を利かせています」

続いて山本忠通氏は、ターリバーンが権力を掌握できたガニ政権の短期間崩壊の理由を考察し、ターリバーンに圧力をかけ変革の約束を完遂させるという国際社会の重要な役割を強調しました。

同氏は、アフガニスタンからの米軍撤退がガニ政権の短期間崩壊と国軍のターリバーン撃退失敗の主な原因だったことのほか、影響力がある部族リーダーが各地域にいる多民族国家のアフガニスタンに、合法的かつ包括的な政権を打ち立てるという長きにわたる取り組みについても言及しました。

前アフガニスタン担当国連事務総長特別代表および国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)代表の山本忠通氏

前アフガニスタン担当国連事務総長特別代表および国連アフガニスタン支援ミッション(UNAMA)代表の山本忠通氏

今アフガニスタンはターリバーン政権が復活したことで不透明な状況に直面しているが、当初の和平交渉における主要な目標は変わっていないと同氏は述べています。和平交渉の目的には「国民を代表し、女性および少数の権利を含む国民の尊厳を確保し、周囲の脅威とならず、繁栄するアフガニスタンをつくること」があります。同氏は、恩赦および減刑に関するターバーンの最近の声明を認めましたが、「国民が信頼できる言行一致の政策」を証明するようターリバーンに強く要請しました。また、同氏は国際社会に対し、アフガニスタンに安定と繁栄をもたらすべく対話を推し進めるよう要請しました。

「国際社会には、今回を敗北であると考える人もいるかもしれません。そういう考え方をもっている人がターリバーンを恨んで仕返しをする、ないしは協力しないということは厳に慎まなければなりません」

続いて小美野剛氏が、2003年から開始している支援活動を踏まえ、アフガニスタンの現場での現在の人道的状況を概観しました。アフガニスタンでは人口400万人強のうちのほぼ半数が人道的支援を必要としており、人口の90%以上が一日当たり2米ドル未満で露命を繋いでいます。

CWS Japan事務局長兼ジャパン・プラットフォーム共同代表理事の小美野剛氏

また、厳しい干ばつ、新型コロナ感染症の世界的大流行、紛争による広範な強制退去により人道的支援の必要性が高まりました。こうした切迫した状況を考慮すると、国際支援が途絶えた場合、悲惨な結末を招きかねません。

「さまざまな支援機関が人道支援の緊急性が高いと警鐘を鳴らしています」

小美野氏は、差し迫った危機と長期の支援ニーズに対応し、日本と国際社会が責任を持って積極的役割を担うことを提案しました。同氏は、最終的にアフガニスタンの発展はアフガニスタン市民によって牽引されるが、日本はアフガニスタンの人々を見捨てないと繰り返し語りました。

「アフガニスタンの方々がリーダーシップを取ってやっているところも沢山あります。そうしたところを私たちはさらに支援し、増幅させていく役割があるのだろうと思う」

最終講演者はシャイド・モハマド・アブダリ氏でした。同氏は、業務を継続している東京のアフガニスタン大使館から見解を表明しました。同氏は冒頭で、日本はアフガニスタンの現行パートナーであり、アフガニスタンへの最大国際援助資金供与国の一つとして2012年には支援金70億米ドルを供与し、学校、医療施設の建設、教育交流を含む開発プロジェクトを支援していると述べました。

同氏は、米軍の撤退と中央政府の崩壊後のアフガニスタンの現状の悲惨な実態を「治療途中で見捨てられた、生命維持装置を装着した患者であるアフガニスタン」という比喩で表現しました。同時に、アフガニスタンが「新たな現実に対処し、われわれの共有価値と利益を持ち続ける」必要があると説明しました。

駐日アフガニスタン大使のシャイド・モハマド・アブダリ氏

駐日アフガニスタン大使のシャイド・モハマド・アブダリ氏

また将来、地域勢力間の敵対意識が、テロリストの脅威に対抗する集団的取り組みを阻害し、ISISなどの過激派組織が復活する可能性があると述べ、注意を呼び掛けました。

「現在の不安定なアフガニスタンが再び地域や世界に危険をもたらしかねないことを忘れてはなりません。今のアフガニスタン救済費用は、今後のアフガニスタン救済費用よりもはるかに少額なのです」

立教大学教授でJPF委員会常任委員の石井正子氏が司会を務めた質疑応答セッションでは、ターリバーンの潜在的行政組織、不正行為を鎮圧するうえでの課題、アフガニスタンに居住する人々の懸念など広範な問題について議論しました。

山本氏に向けられた質問の一つは、ターリバーンに統一的なメッセージを伝えるにあたり、国際社会が地政学的論争を棚上げすることができるか、というものでした。山本氏は、各国が独自の見解を持っているものの、国連安全保障理事会常任理事国である米国、ロシア、中国を含む主要プレーヤーは安定したアフガニスタンに関心があり、包括的な政府を樹立するための和平対話の支援という共通目標の下に、結束できるとの認識を示しました。

小美野氏は、現地ではターリバーン新政権に対する不安を耳にしており、希望を失う人や外国避難を望んでいる人もいるが、国の再建を目指す人もいると述べました。

「国外退避されている方も沢山いますが、優秀な方々が国内に沢山いるのも事実です。そういった人達と、彼らのリーダーシップを大事にして仕事をしていく。私たちのルールではなく、彼らのルールでリーダーシップを取ってもらいながら、私たちが側面支援していく。そうすれば復興できると思います」

アブダリ氏はこれに同意し「2014年の政権交代の実現は、アフガニスタンの潜在的可能性に基づいていましたが、この可能性は今も存在しています」と述べました。同氏は、包括的な政府を樹立するという約束が果たされる場合の要因として、国内に留まっている教育を受けたアフガニスタン人、熟練の軍隊などを挙げています。

「アフガニスタンで俄(にわ)かに生じたこうした事態を目にするのは悲しいことですが、今からでも過去20年間の成果が水泡に帰すことのないよう策を講じることができます」

英文記事については、こちらをご覧ください。