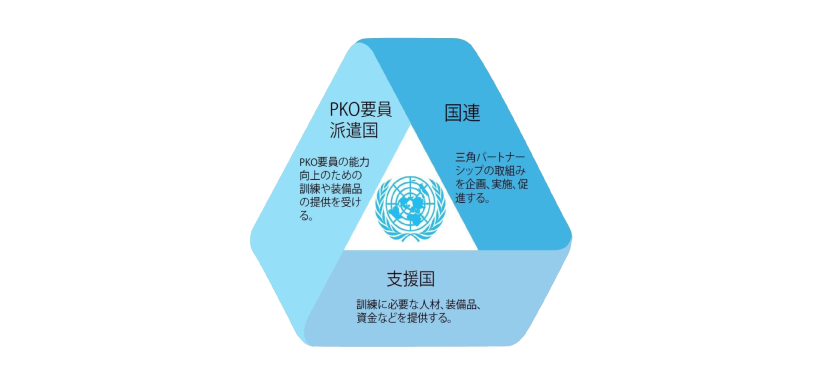

――日本も陸上自衛隊を中心として力を入れている事業です。現在、当初の試行フェーズを終えて、アフリカからアジアへ、重機の操作訓練から医療などへと訓練対象地域、分野を広げつつあります

伊東氏:三角パートナーシップ事業が短期間のうちにアフリカでの施設訓練で成果を出し、地域、分野を拡大できたのは、加盟国の強力なサポートがあったからです。特に日本政府(防衛省、自衛隊、外務省、内閣府含む)には、83億円もの資金提供や、要員の教育指導にあたる陸上自衛隊の教官団、内閣府の連絡要員の派遣などでご尽力いただいています。スイス、ブラジルやイスラエルにも教官団の派遣や資金提供で本プロジェクトを支えてくれています。

紛争の形態が変わるにつれて、PKOのマンデートも、活動に必要とされる能力も変わっていきます。そうした中でも、三角パートナーシップのアプローチは、現場のニーズの変化に合わせ、さらに訓練対象の分野や地域を変更・拡大していくことが可能で、これが、三角プロジェクトの最大の魅力です。

―― 一方で、こうした能力構築支援を多くの国が二国間で行っています。「三角形」で行う意味を国連ではどのように認識されているのでしょうか。地域機構とのパートナーシップを重視し、「四角形」にすべきだという指摘もあります

伊東氏:152の国連加盟国が賛同したA4Pの「共同コミットメント宣言」では、「革新的なアプローチ」である三角パートナーシップによってPKO要員を訓練、装備するべきとしています。同時に、本宣言では、今後益々、アフリカにおける平和活動においてアフリカ連合(AU)との協働が重要になってくるとの認識の下、AUなど地域機構とのパートナーシップを推進していくことの重要性も指摘しています。

アフリカのケニアやウガンダなどで行っている三角の重機操作訓練や通信訓練で裨益しているのは、AUの加盟国です。そしてアジアのベトナムで行っている三角の重機訓練で裨益しているのは、ASEAN加盟国を含むアジア太平洋の国々です。三角パートナーシップを通してAU、ASEAN加盟国のPKO要員の能力を高めることに貢献しているため、三角プロジェクトは間接的に「四角形」の貢献にもなっています。今後は、「三角」のみならず、地域機関との関係も含めた「四角形」も意識していきたいと思います。

――今後の課題は

伊東氏:三角パートナーシップ事業に限らず、多くの国連のプロジェクトに共通する課題として、2つあります。ひとつは、財源の持続可能性の問題です。今や、各国の厳しい経済情勢を受けて、任意の拠出だけではなく、国連の通常予算、PKO予算すら分担金を払わない、もしくは払えない国がでてきています。

そうした中、任意拠出に頼っている三角パートナーシッップ事業などは、常に新しいドナーを探してドナーベースを拡大していかないと、事業を継続できなくなる危険性を孕んでいます。ドナーベースの拡大は、事業の安定性のみならず、国連の活動として、より一層の正当性を付与するためにも重要です。

もうひとつは、PKO訓練生のトレーサビリティが低く、成果が見えにくいという問題です。国連は訓練された要員と直にコンタクトを取ることができていません。難しいのは、どの国もPKO専門の軍事・警察要員を抱えているわけではないことです。PKOに派遣されていないときは、国防や国内の治安維持にあたっていたりするため、自国の軍・警察要員が訓練を受けたあとに、どこでどんな任務にあたっているのかを国連事務局に知らせたくないと考える国もあります。現時点では、事務局から口上書をもって、加盟国に訓練生の状況をヒアリングして辿ることしかできないのが現状です。

この課題を克服する方策として、PKOに派遣されると決まった施設部隊を優先的に訓練することも一案だと考えています。たとえば、今年後半には、あるPKOミッションへの派遣が決まっている国の施設部隊の要員の重機操作訓練を実施します。ミッション派遣後は、ミッションの総司令官経由で、これまでいた施設部隊と三角パートナーシップ事業で訓練された施設部隊とを比較してもらい、どれだけパフォーマンスが上がったのか、評価してもらおうと思っています。

――先ほど財源の問題への言及がありました。米国がトランプ政権になってから、国連への拠出金が減額される一方、中国のようにPKOに積極的に関与しようとする国もある。こうした中で日本にどのような役割を期待されていますか

伊東氏:私は、東ティモールで長くPKOミッションに文民として関わっていた経験があります。赴任当初、日本の自衛隊はすでに撤収していたものの、自衛隊が整備した道路、架けた橋が、現地の人たちに「ジャパニーズ・ロード」「ジャパニーズ・ブリッジ」といわれて感謝されていました。日本の施設部隊は東ティモール以外にもカンボジア、ハイチ、南スーダンなどで活躍していて、高く評価されています。三角パートナーシップ事業の枠組みでこの施設訓練を続けていただくことは、国連への大きな貢献になります。

また、自衛隊員のモラルも世界に高く評価されています。先ほど述べたように、一部のPKO要員による市民への性的搾取や虐待が問題になりました。残念なことに、先進国も含めて規律の問題を起こした国は少数ではありません。その点、日本の自衛隊は、これまで1万人以上PKOに参加した中で、規律の問題を起こしたことは一度もありません。規律、指揮命令系統を含む組織構築訓練において、自衛隊にこそ支援できることがあると思います。

さらに、PKOミッションの枠にとどまらず、人や装備品を現場に提供していただきたいという気持ちもあります。何も、歩兵部隊などは求めていません。日本の得意分野、例えば、先ほど述べた特に必要とされる空輸、医療等で高度な技術を持つ人材や装備の提供を検討していただけたらと思います。

日本のPKOへの貢献というと、自衛隊部隊自体の派遣の有無に注目が集まりがちですが、実はPKOでは文民も大事な仕事をしています。PKOミッションのトップとして指揮を執るのはほとんどの場合文民ですし、政務、選挙支援、人権、開発、人道援助などさまざまな分野で文民が働いています。ですので、優秀な日本人の方々がPKOミッションのあらゆる分野で働くことも、日本の大事な貢献になると思います。