中国経済の新しい牽引力は何か:現状と展望

テーマは、ご覧のとおり英語なのですが、これは「四十にして惑わず」という孔子の言葉の英訳を、私が探し出してきたものです。人というのは、40歳になると、道理をわきまえ、かつ疑念を持たないという意味であります。今年は、ちょうど中国の改革開放政策の実施から40周年になります。ですから、この言葉を用いて、私の講演のテーマとさせていただきました。

まず、中国は40歳になり、毎年9.6%の速さで、高速の経済成長を遂げたと言われています。これは奇跡だという人もいます。かつて、日本、そして、「アジア四小龍」が創り出した東アジアの奇跡と同じような奇跡だという人もいます。ですが、この奇跡は、みんなが賛同しているわけではありません。やはり、これに疑念を持っている人もおります。では、まず初めに、奇跡だということに賛成している人、疑念を示している人を問わず、その重要性を表していることには、疑いはないでしょう。

孔子は、一人の人間が15歳になると、学問を志すと言います。決意して、しっかりと学問を学ぼうというのです。では、30歳になると、「三十にして立つ」と言われ、職業上でも足が地につくということです。40歳になると、「四十にして惑わず」と言われ、道理をわきまえるということです。孔子は人の年齢について話していますが、一つの国家についても同じことが言えると思います。

中国も改革・開放から15年が経過した時、当時、私の二人の同僚、林毅夫教授、李周教授と『中国的奇跡(中国の奇跡)』という本を出版しました。この本は、日本語にも訳されております。当時の読者は、奇跡ということに疑念を持っていました。しかし、今では疑念を持っている人は少なくなりました。その後、10年前のことですが、中国の改革・開放から30年が経った時、つまり、「三十にして立つ」ですが、本を出し、中国語版、英語版も出版しました。孔子も言っているように、30年というのは、一世代のことです。このように時間を区切るのは、最も観察に適しているからです。民生の改善、つまり、一人の為政者が民生を改善するには30年という時間が必要ですが、ちょうど30年目の時に中国人民の生活レベルは改善されているのかどうかを振り返りました。そして、40年目、「四十にして惑わず」は、つまり道理をわきまえるということですが、この意味は、過去の経験した素朴な事実、その過程を知恵に昇華させていき、理論上でも便宜上でも一般の規則に置き換えていくということです。ですので、今日は、このような作業を試みたいと思っています。午後は皆さまもおそらく眠気も襲ってくるのではないかと思いますので、まずは軽い話から始めたいと思います。

「シンギング・イン・ザ・レイン」。中国ではこれを「雨中曲(邦名:雨に唄えば)」と訳しておりますが、これはハリウッド映画であります。この映画には、二人の俳優が出演していました。女優さんですね。一人の女優さんは、非常に美しくて、容姿もいいです。しかし、声は良くなくて、歌は唄えなかった。もう一人の女優さんは、容姿はそれほど美しくないのですが、甘い声を持っていました。ある人は、二人を合して歌を唄えば良いとも言っていました。

この写真は、アメリカの学者で、ノーベル賞をとった方でもあります、ポール・クルーグマン教授です。彼も「雨中曲」を演じたことがありますが、映画ではありません。というのは、彼は非常に有名な経済学者ですが、大衆の間では、実証的なコラムを書いていることで有名です。彼の後ろには一人の学者がおります。彼は、コラムは書かないのですが、学術的な経済研究を行っていますが、この学者は、アルヴィン・ヤング氏です。彼は多くの研究を行いましたが、90年代の時に「アジア四小龍」には奇跡がないと。なぜなら、経験やデータから見て、シンガポールを事例としていますが、その経済成長は、単に生産要素の蓄積、投入に過ぎず、生産性の進歩はなかったというのです。このため、このような生産は持続できないというわけです。彼は、複雑な経済学の論文を書きましたが、ポール・クルーグマン氏は、このような趣旨を外交専門雑誌に掲載し、全世界の議論を起こしました。

二人のウマはよく合いました。その後、批判の矛先を中国経済に向けました。彼らは、90年代から今世紀に至るまで、さらには今世紀の二度目の10年、つまり、2010年に中国経済は持続不可能であり、奇跡ではなく、ついには壁にぶち当たると考えていました。彼らは、多くの言葉を使い、たとえば、「紙に書かれた虎」だとか、「奇跡ではない」とか、「持続不可能だ」とか、批判しました。そこで、私たちは焦点を絞って、彼らの関心事に答えるようなことをやっていました。

彼らが批判しているのは、持続不可能であるということです。そこで我々は何年をもって持続というのか質問をしました。この40年間、すでに奇跡は創り出したわけです。そこで歴史の中のいくつかの事例を振り返ってみたいと思いますが、全世界、人類の歴史で、産業革命前の数千年において、世界全体では、時や場所にかかわらず、ほぼゼロ成長でありました。生活のレベルはほとんど改善がなく、平均余命もかなり短かった。一人の人生の中で、生活レベルが改善することは見られませんでした。一生の中で見られる改善というのは、父親の時でも改善しませんでした。ですので、「マルサスの罠」と呼んでおります。

初めて人類がプラスの経済成長や生活レベルの改善をしたのは、産業革命のふるさとでありますイギリスです。そこでイギリスが最も早く発展した時期として1880年から1930年を選びました。なぜ、これほど長い時間を選んだのかというと、当時のイギリス人の平均余命は50歳でした。この50年の間にイギリスは、毎年1人当たりのGDPとして0.9%の成長を実現させました。つまり、これが意味しているのは、一人の人が50歳まで生きたならば、臨終のときに気が付くでしょう、私の生活レベルは56%改善したと。これはすごいことです。人類の歴史上、初めてのことです。

それからイギリスの次にアメリカの成長が最も早かった大経済の地です。1925年から1975年、この55年で、当時のアメリカ人は55歳まで生きることができました。経済成長は、毎年平均2%でした。つまり、一人当たりのGDPが毎年2%でした。アメリカ人の生活レベルは、最後まで生き抜けば、二倍近くにまで高まっていることに気づきます。これもすばらしいことであります。先人よりも良かったのです。

三番目が、アジアの初の近代化国家である日本であります。日本は1950年から高度成長を遂げはじめ、日本のこの50年に生まれた人の平均余命は60歳です。つまり、2010年まで生きることができたわけです。この時期、前半は速い高度成長を見せていましたが、後になって鈍りだしました。1950年から2010年までの時期、一人当たりのGDPの平均成長率は4%でした。ならば、この人物が臨終のときに、生活レベルの改善はほぼ10倍で、他の先進国諸国よりは高かったのです。

次に中国を見てみましょう。中国は改革・開放政策を1978年、または1980年でも良いのですが、ちょうど1981年に人口調査を行いましたが、1981年の時、平均余命は68歳でした。1981年から2011年の期間で、平均のGDP成長率は8.8%でした。これにより、つまり、2011年になった時に中国の一人当たりの生活レベルの改善は、すでに10倍以上でした。ですが、この人はまだ死んでいません。おそらく2049年までは生きるでしょう。

仮に8.8%の成長率が持続し、2049年まで生きたとしたら、生活レベルの改善は300倍以上にもなります。もちろん、これは不可能なことでありまして、すでに私たちの速度は減速しております。ですが、いま考えてみると、なぜ過去にこれだけの高速成長を遂げていたのにいまは落ちてしまったのか。落ちてしまったということは、私は「高速度」とは呼ばずに「中高速」と言っています。「中高速」がどのくらい維持されるのか、果たして止まってしまうのか、私は思うには、今のところ、少なくともすでに奇跡を創り出しています。

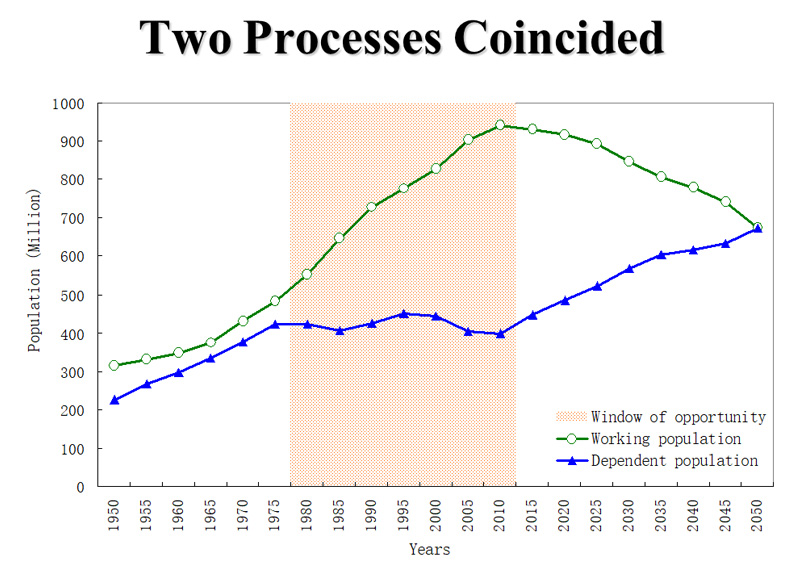

では、過去における経済成長の原動力について見てみましょう。それは主に人口ボーナスでした。改革・開放の40年間のうち、30年間というのは、特殊な人口転換に直面していました。この時期においては、この図(資料7頁)でも示したように、1980年から2010年ですが、この時期に中国の15歳から59歳の労働年齢人口は、急速に成長しました。それ以外の人口、つまり、15歳の前、60歳の後の人口は、一時的に労働に従事しない人口ですが、もちろん、労働している人もいます。私も60歳を超えておりまだ働いていますが、この部分の人口は成長しておりません。

ここに見られるように、この時期の状況は、このタイプの状況というのは、経済成長にプラスになる人口の変化でありまして、この経済成長というのは、労働力の数だけでなく、あらゆる面で、経済成長モデルの中のすべての生産要素、生産率の進歩を高めました。

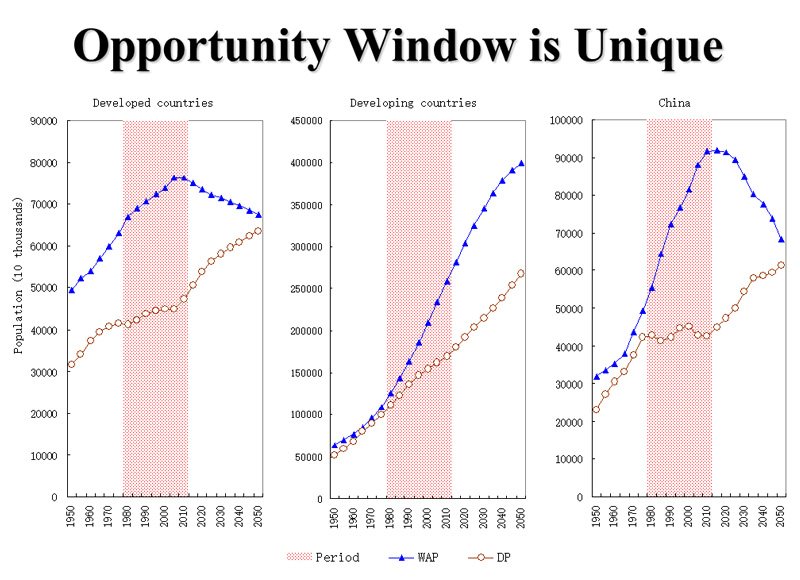

中国の構造というのは、人口の変化は非常に独特でした。まず、この図(資料8頁)の一番左側が先進国でありますけども、先進国でも労働年齢人口は増えておりましたが、非労働人口も増えております。これは、中国と違います。では、発展途上国でありますが、中国を含まない発展途上国でありますが、労働年齢人口の成長は速いのですが、非労働人口のはもっと速いです。中国だけが、労働年齢人口は増えておりますが、その間、非労働人口も増えておりません。だから、特殊な経済成長の人口転換の特徴になるといえます。

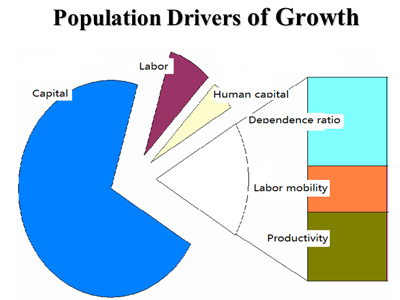

この人口構造がどのように中国経済の成長に影響を与えていたのか、かつて我々もシミュレーションをしていました。また、他の学者とも協力して、このような図を作成してみました。この図は、見取り図(資料9頁)ではありますが、その背景には、経験に基づいております。過去における中国の高速成長というのは、おおかた青い部分に相当しますが、つまり、資本蓄積の貢献に由来しています。物質資本の蓄積と人口は、どのような関係にあるのでしょうか。二つの関係がいえると思います。一つ目は、人口扶養比率が非常に低いということで、さらには、中国は過去において高い貯蓄率のある国家でした。二つ目は、労働力の供給が仮に非常に十分であるならば、資本収益が減る現象に至りません。物質資本を投資すれば、収益は非常に高かったのです。このため、当時は資本収益率も高かったのです。この二点で、資本というのは、経済成長に重要な貢献をしてきたと判断できます。つまり、資本ですね。

労働力の数という面から見ましても、もちろん、経済成長に有利に働いてきました。では、その労働力の質はというと、つまり、労働者の教育レベルから見ると、というのは、中国の新たに働く人たちの教育レベルは、すでに仕事をしている人よりも高いのです。これは発展途上国の特徴ともいえます。というのは、中国の教育発展は速く、若い人ほど教育レベルが高いのです。大量の労働力が毎年大規模に労働市場に流入する時、彼らの教育レベルというのが、労働力総量を改善してきました。このため、人的資本が経済成長に貢献したという面があります。

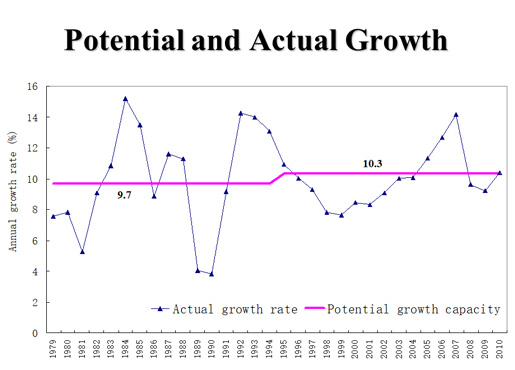

では、今後、生産率向上というのは、経済成長の主な牽引力となるわけですが、生産率は、中国のこの時期において、生産率向上の最も重要な一部は、資本の再分配から由来しております。改革ですから、今までねじれていた構造を調整し、農村の余剰労働力をより生産性のある部門へ移転させることです。農村労働力の転移が、中国の生産性を早く高めたというわけです。こうした要素は、すべて人口構造と関係があります。ですから、我々はこれを「人口紅利(人口ボーナス)」と呼んでいるわけです。日本では、「ボーナス」と呼んでいるそうですが、それは一つの見返りのようなもので、これが2010年までを中心とする良い人口構造がもたらした経済成長の状況であります。これらの要素をすべて考慮し、改めて試算しますと、過去の経済成長は、この平たい線というのが(資料10頁)が当時の潜在成長能力です。実際の成長というのは、波動のようになっていますが、平均にしますと、この潜在成長能力になり、総じて10%になります。ですから、確かに人口ボーナスの恩恵を受けてきたと言えます。当然、この人口ボーナスとは、改革の結果であって、もし改革がなければ、こうした要素を高速の経済成長に向けることができなかったでしょう。

当時、人口というのは、日本も経験済みではありますが、人口というのは、法則があります。ある段階ではこうなり、次の段階では逆転するようなことがあります。中国でも、このような逆転が起きています。先ほどの図ですが、2010年以降を重点的に見てみますと、労働年齢人口はマイナス成長になり、扶養人口が急速に増え始めています。全体的な傾向が逆転しているわけです。なぜかというと、2010年以降の2年間に中国経済も同じような大きな変化を起こしているのです。これは何を意味しているのかというと、中国の人口ボーナスが消失しつつあるということです。私の中国の同僚は、もちろん、日本の同じ分野をやっている人たちも、一部では賛同していません。中国の人口ボーナスはまだあるというのです。なぜならば、中国の人口はあれだけの大規模なのに、労働年齢人口の規模も大きいので、長期的には9億人にもなると。これは、先進国のすべての労働年齢人口を足したよりも多いので、これで人口ボーナスが消失するといえるのか、というのです。

ですが、人口ボーナスという時、経済成長に相対させて語るものであって、人口学の概念に相対させるものではありません。経済成長に対しては、どのような意味合いがあるのでしょうか。経済成長というのは、一つの総量です。モノ、富、サービスの総量の一つの変化であり、成長ということです。この成長というのは、一つの変化の傾向なんです。人口構造が過去においては、労働年齢人口が増え、それがマイナス成長になり、過去では扶養人口比率は下降していたのに、今では上昇している、このような根本的な変化が起きており、これを生産関数に置き換えれば、マイナスの変化になっています。プラスからマイナス、マイナスからプラスになっているということです。これが根本的な変化なのです。このような変化は、経済成長の潜在的な能力を変えていくのです。このため、中国の人口ボーナスは、すでに消失への方に加速しているというわけです。しかも、長期的にではありません。私は、この点ははっきりと申し上げておきたいと思います。

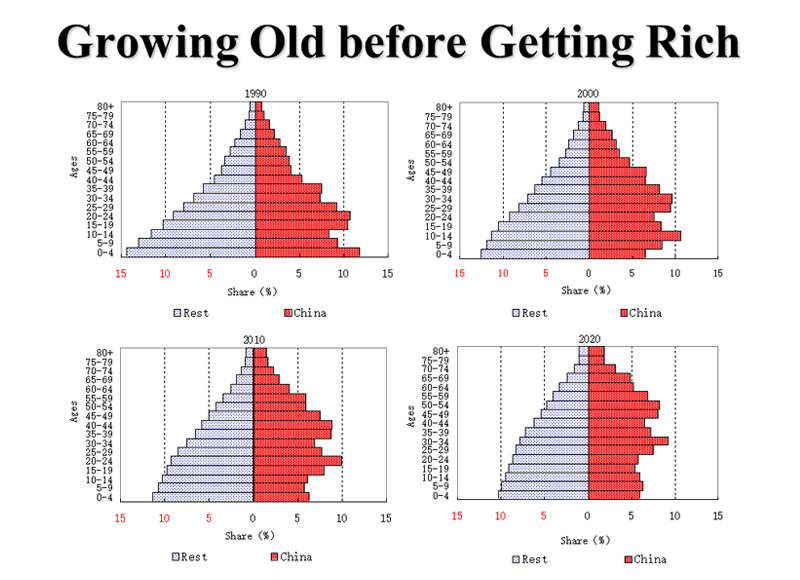

同時に、日本でも高齢化を経験しており、世界で最も高齢化社会の一つになっています。長らく人口も減っております。中国も高齢化が進んでおり、そのスピードも速いです。中国にはもう一つ特徴がありまして、中国では「未富先老」と言いますが、つまり、多くの高齢化国家というのは、収入が高くなる段階から始まるのですが、中国は実は中等収入の時に高齢化が進んでいます。この図(資料13頁)ですが、1990年、2000年、2010年、そして予測ではありますが、2020年の中国の人口構造です。ただし、右側の赤い部分が中国ですが、左側は中国を含まない、他の発展途上国の人口構造です。中国は発展途上国ではありますが、同じように発展途上の各国よりも高齢化が進んでいる、あるいは、徐々に高齢化となっている。これがつまり、「未富先老」です。同じような発展レベルであり、一人当たりの収入も同じなのに、高齢化の進んだ人口構造になってきているということであります。つまり、中国が特殊な困難であり、予想以上に早く進んでいる困難に直面している、一つの特徴があります。

こうした人口構造の変化というのは、必然的に経済の実際の状況に影響を及ぼします。いくつかの例をあげましょう。なぜ中国経済は、2012年以降、下降を示しているのかということです。直接的な影響としては、労働力コストです。中国は2004年から労働力の不足が続いていました。「農民工」(農村出身の出稼ぎ労働者)も足りなくなりました。足りなくなったため、賃金は急速に上昇しています。2004年から今に至るまで毎年平均8~9%というペースで賃金が上昇しています。この速さというのは、あまりにも速すぎます。労働生産率を向上させても追いつけないのです。賃金と生産率を比べると、職場一つあたりの労働コストが得られます。こうした職場の労働コストが賃金を押し上げ、さらに職場の労働コストを上昇させています。これを他の製造業大国と比べてみると、日本とか、ドイツ、アメリカ、韓国とかと比較してみてみますと、中国の職場一つあたりの人件費というのが、急速に上がっており、先進国に近づこうとしています。これが意味しているのは、こうしたことが続くと、中国製造業の比較優勢はなくなっていくということです。確かに多くの企業は、過去において、安価な労働力で発展してきましたが、いまその競争力は下がりつつあります。多くの日本の企業もこのような経験を持っており、感じるところはあるでしょう。これが第一点であり、第二点としては、人的資本の成長もやはり鈍化しているということです。中国の教育は鈍化していることはなく、急速な伸びを示しています。世代を追うごとに、その傾向に変化はありません。しかし、若い世代が古い世代よりも少なくなっているのです。すでに働いている人は、教育レベルは高くない傾向にありますが、若い人たちは高い教育レベルを持っています。ですが、この若い世代が徐々に少なくなっているのです。このため、全体的な人的資本の改善速度もやはり速くはありません。毎年の新たな人的資本の伸び率は、2013年以降は減っています。これは必然の結果です。

第三点としては、他の研究によれば、労働力が不足し、人の代わりに機械ロボットに資本を投入することで、収益率は低減しており、そのスピードも速いのです。労働力の素質が不足している、知能面で物足りない、教育も足りない、投入した新たな資本は、それほど高い収益率をもたらさなくなったのです。新古典派経済学でいうところの仮説は、2010年以前は成立しませんでしたが、いまは徐々に現実となりつつあるというわけです。こうした資本の投資の収益率が近年になって急速に下がっております。企業は、利益率が下がったとは言わないですが、企業も過去においては余裕資金があり、何に投資しても儲かったと言っていましたが、今では、投資する分野が見つからないというのが実感です。

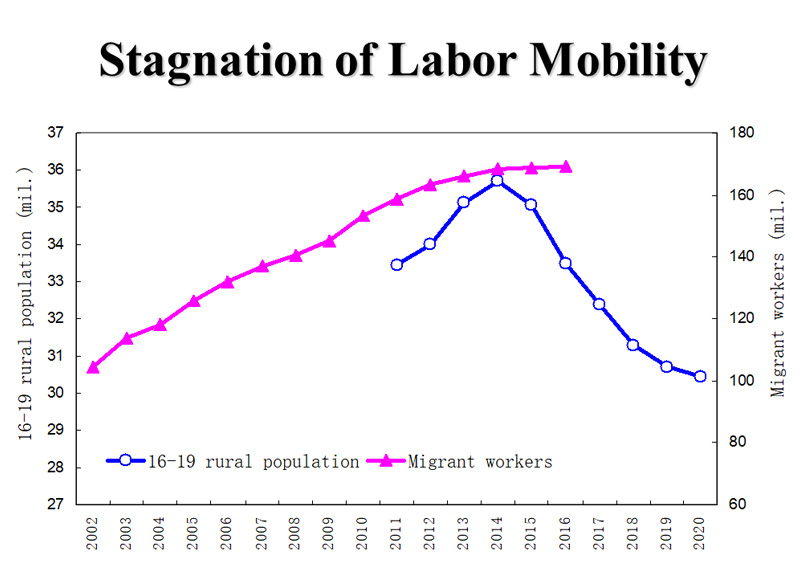

では、過去において、中国の生産率の改善というのは、資源の再分配、農村労働力を農村から非農業に移転することで、この過程で、生産性の低いところから生産性の高いところに移したことで、生産性は必然的に上がったわけです。しかし、いまは労働力の移動も活発になっていません。この原因は、人口にあります。この青色の線ですが(資料17頁)、農村の16歳から19歳までの人口です。16歳から19歳の農村人口とは何かというと、農村で毎年卒業する学生のことです。初等中学(中学校)の卒業生もいます。義務教育ではこれ以上学ばなくてもいいわけです。ある人は19歳まで学ぶ人もいます。つまり、高等中学(高校)の卒業です。2014年まではこの人口がピークを迎えましたが、その後はマイナスとなっています。毎年減っております。これは自然なことで、こうした部分が減ってきているということで、毎年の都市に移転する労働力もスローダウンしてきました。

もう一つがピンクの線ですが、これは「農民工」です。農村から都市に出稼ぎする労働力の総量です。この伸びが鈍くなってきました。ということは、資源配置によって上昇する生産率が減っているということです。こうした変化を生産関数のモデルに置き換えますと、潜在的な生産能力が低下しています。2011年までの潜在的な成長率は、理論成長率は10%、その後、2011年以降は、第12次五カ年計画の頃ですが、予測では平均7.6%にまで一気に下がったわけです。この期間に実は7.8%の実質成長率を遂げたわけです。そして、また2020年までの第13次五カ年計画の期間を予測したところ、潜在成長率はわずか6.2%になると思います。現在はまだ6.2%よりも高いので、まだ大丈夫ですが、年々下がる傾向にあります。この下降というのは、中国経済に何らかの問題が生じたわけではなく、発展の段階で生じたものです。過去の日本のデータと人口の変化について、比較したことがありますが、基本的に同じようなことです。高齢化が起き、労働年齢人口が減ってくると、潜在的成長率は下降するということです。

ただし、中国には潜在力はあるのかないか。この潜在力を発掘することはできないのか。この成長率の下降をゆったりとしたものにできないか。「中高速」のレベルを維持する時間を長引かせることはできないか。この時間を利用して、経済成長の目標を予測する必要があります。

次に、何をすべきか、人口ボーナスに依拠することから、「改革ボーナス」に依拠する必要があります。改革・開放で、経済成長の実現を促していきたいと思います。

では、つまり、改革分野ですが、私たちの同じ分野を研究している方たちからいろんな指摘が出ています。ただし、私が選んだ、観察する角度は、彼らと違うと思います。彼らの中には、経済理論からこのようなシステムでは欠陥があり、経済の健全性に問題があるという人もいます。なので、改革が必要だと。あと、市場化の改革が必要だということで、市場経済を実現しようと、いまだに計画経済や行政管理の色彩が強いからだというのです。

私が選択したのは、優先的な改革分野として考えたのは、「改革ボーナス」をもたらすというものです。「改革ボーナス」というのは、定義としては、潜在的な生産能力を向上させるという改革です。理論的な成長速度を何%上げることができるのか、1%なのか0.5%なのか、という改革を、我々は優先的に行うことです。このような改革は、最大の共感を得られるでしょうし、みんながこうした改革が必要だということを感じており、損をする人が少ないからです。

一つ目は、戸籍制度の改革です。この改革で労働力の供給が増えます。この意味は、現在1.7億人の「農民工」が農村から都市に居住し、都市で働いております。ただし、彼らは、都市の戸籍を得ることができません。このため、彼らの社会保障や子女教育、公共サービスが、都市の戸籍保持者とは違うのです。そのため、一定の年齢になると、再び農村に戻ってしまいます。これでは、労働力の供給に影響が出てきます。戸籍制度の改革は、労働力供給を増加させ、引き続き資源として活用できます。我々は試算もしました。こうした改革は、潜在成長能力を向上させることができます。

二つ目の分野ですが、国有企業の改革です。国有企業が直面している問題というのは、たとえば、企業の経営は、政策的な性格も帯びています。また、社会知識の向上や雇用の確保等があります。それにより、政府からは政策的な保護を受けることができます。たとえば、経営困難に陥った時、政府は銀行を動員して支えます。これにより、効率の悪い企業、独占的な企業、あとはゾンビ企業、ゾンビ企業は日本が造った言葉だそうですが、中国では私が初めて使い始め、その後、中央政府でもこのような概念を受け入れています。このような改革は、経済の健全さを改善することができます。

三つ目の分野ですが、教育、研修制度の改革です。人的資本の向上を目指し、そのリターンを得ることができます。過去においては、日本の青木教授が日本や韓国の経験に基づき、経済発展において、人口ボーナスが消失した後、人的資本で牽引していた時がありました。人に依るのであれば、教育レベルを上げるということです。中国もこうした段階を作るべきです。教育レベルを向上させていくことです。義務教育は9年でありますけど、12年に延長し、教育の年数を3年増やします。全学教育を3年増やすことになれば、チャンスも増えます。人的資本の向上も非常に効果的な改革措置だと思います。

もう一つは人口政策です。ここ数年の間に、我々の研究の呼びかけにより、一人っ子政策から、条件さえ許せば、二人目も生んでも良いということになりました。また、さらに改革を加えるならば、各家庭が自ら家族計画を決定することです。このような改革もまもなく実現すると思います。将来的には人口の状況を改善できるかもしれませんし、日本の状況を見ますと、あまり効果はないかもしれないと思いますが。

そして、もう一つは、公共財政体制の改革、金融改革等があります。これにより、資源の分配のゆがみを改革し、必ずや潜在的な経済成長を向上させるでしょう。このような要因は、「改革ボーナス」をもたらすことができるでしょう。例を一つあげましょう。長期的な研究を行い、非常に関心を持っている分野ですが、戸籍制度の改革です。中国は、50年代に戸籍制度ができました。日本にもあって、管理の仕方は違うようです。中国の戸籍制度は、定義としては、あなたが生まれたところに戸籍があるということです。国家の計画で変えない限りは、自分で変えることはできません。ただし、最終的にこの地域の制限というのは、都市と農村を区分してきました。戸籍が農村にあれば、長期間、都市に移ることはあり得ませんでした。都市には、親戚を訪ねるとか、買い物に出かけるとか、観光を楽しむとかというものであって、居住はして、就業してはいけない、これが計画経済でした。ただし、改革後、農民の移転は許されるようになりました。確かに農民の大規模な移転がありました。現在、1.7億の「農民工」は、家に農村にあっても都市で仕事をしています。しかも、長いこと住んでいます。しかし、戸籍制度は依然として存在しており、徹底的な改革はなく、都市で就業しても、都市の戸籍保持者とは同じような待遇を受けられないでいます。調査によれば、こうした人たちは、40歳以降は故郷に帰ってしまいます。というのは、都市で老後を過ごすことができないからです。仮に60歳で退職するのに、あと20年間の労働時間が無駄になってしまいます。たとえ、農村に帰ったとしても仕事はできますが、農村での仕事と都市での仕事というのは、生産率は都市がいいわけです。農村に戻ってしまうことは、生産率が減退するという過程になります。ですから、農村には帰ってほしくはないのです。これは、その人の個人問題ではなく、公共政策の問題です。だから、戸籍制度の改革が必要になるのです。いま戸籍制度の改革は、中国では強く共感でき、学者も改革を主張していますし、中央政府の文書も改革すべきだとしています。ですが、長らく何ら改革しようという動きはありませんでした。原因は何でしょうか。

「農民工」を市民として扱うようになれば、コストがかかるわけです。たとえば、社会保障への加入等もありますし、税金も払わないといけません。財政の負担が増えるわけです。誰がこのコストを払うのでしょうか。地方政府です。地方政府がこのようなコストを支払い、「農民工」が都市に流入したとしても、中国経済にメリットはもたらすかもしれませんが、決してすべての都市に及ぶとは限りません。改革のコストとメリットが非対称的であることが、中央および地方政府を動かさない状況にあります。改革を推進するには、おそらく唯一の方法として、中央政府が、改革の、このコストを支払わなければならない、というのが、我々の提言です。

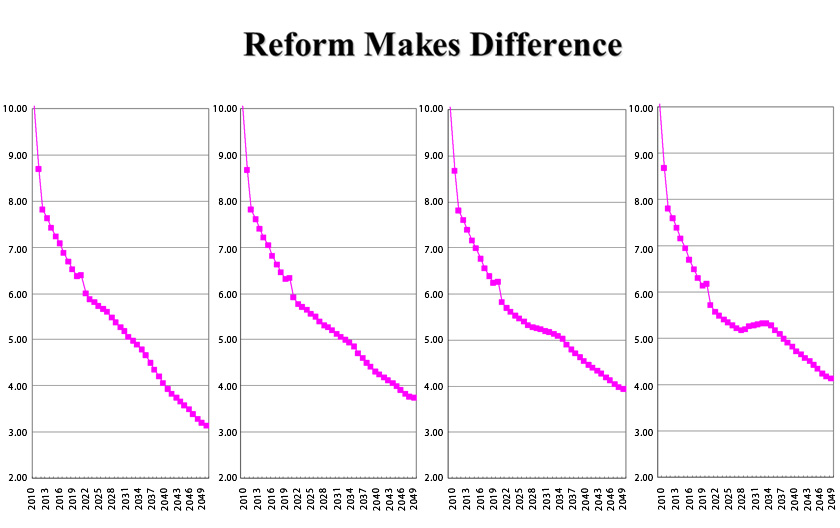

実際に研究をしたところ、こうした改革にとって、「改革ボーナス」が本当にもたらされ、中国の将来の潜在的な生産能力が高まるということです。このような改革を行うことにより、仮説を立ててみました。左から右ですけど(資料22頁)、4つのグラフがあります。それぞれ改革をしない、つまり、改革をしないというのではなく、過去の改革の速度を延ばすということです。二番目が必ず改革したというもの、三番目と四番目は改革を徐々に強化したものです。これにより、今から2050年の中国の潜在成長率が見えてきます。

結論としては、第一に、いかなる状況になっても、中国の潜在成長能力は下がっていきますし、これは日本経済の経験からもお分かりになると思います。中国人も40年の高速成長を果たし、一人の人間でいえば、ほとんど一生ものになります。この高速成長というのは、天性、持って生まれたもので、必然的なものです。しかし、経済の歴史を見ると、分かるように、それは一つの段階であり、必ず低成長に変わってしまうということです。ただし、この過程で、下降の速度が速いのか、遅いのか、これは改革によって決まってきます。最も遅いのが、右のほうになりますが、戸籍制度も改革した、金融システムも改革した、国有企業も改革した、子どもも自由に産めるようになり、いくらでも産めるようになれば、より良い状況になります。いかなる状況になっても、このような予測は正しいのかどうかはいまだに分かりませんが、改革をするのか、改革をしないのかでは、違ってきます。中国経済の未来の新たな牽引力を確保すること、そして、未来の持続可能な成長ということが、改革と開放にかかっていると思います。私の講演はここまでです。皆さま、ありがとうございました。

以上