【APBI】ロヒンギャ難民を取り巻く状況:バングラデシュのキャンプと国連の対応、マレーシア(クアラルンプール)の現状を中心に

本論考は、支援縮小が続く中でロヒンギャ難民が直面している現実を、バングラデシュのキャンプとマレーシアでの生活状況を軸にわかりやすく整理しています。難民の暮らしを支えてきた仕組みが揺らぐ今、国際社会がどんな課題に向き合うべきなのかを考える手がかりとなる内容です。

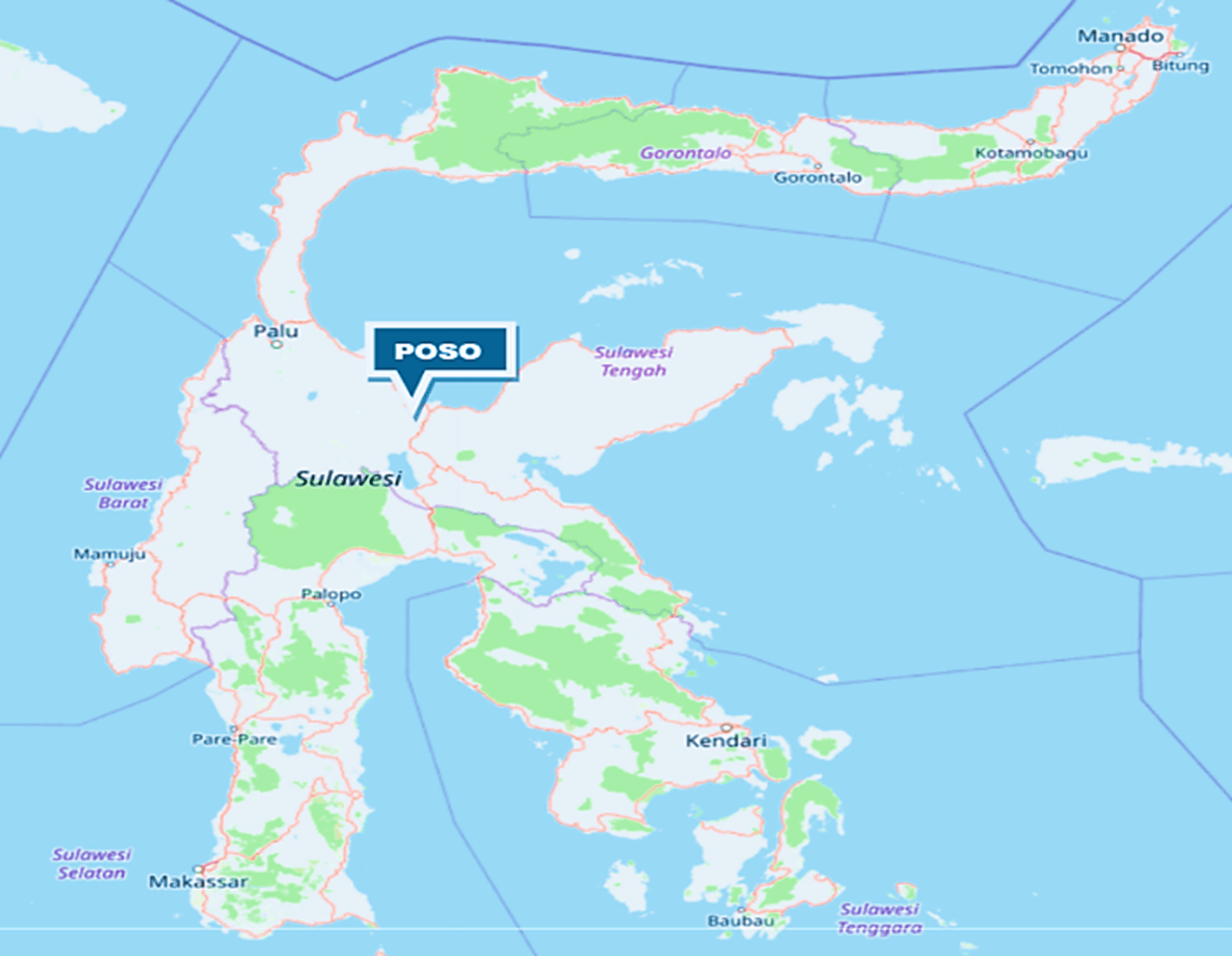

笹川平和財団では、インドネシアのハビビセンター(The Habibie Center)およびポソ市民社会強化研究所(LPMS)と連携し、インドネシア中部スラウェシ州ポソにて、暴力的過激主義からの離脱と社会復帰を支援するPROPOSOKU(プロポソク)プログラムを2022年より展開しています。

PROPOSOKUは、「支援する(PRO)」「ポソ(POSO)」「家族(SOKU)」を組み合わせた造語で、「ポソの家族を支援する」という理念を表しています。過激派組織に関与した人々やその家族が、地域社会の一員として再び歩み出すための支援を行う、包括的な取り組みです。

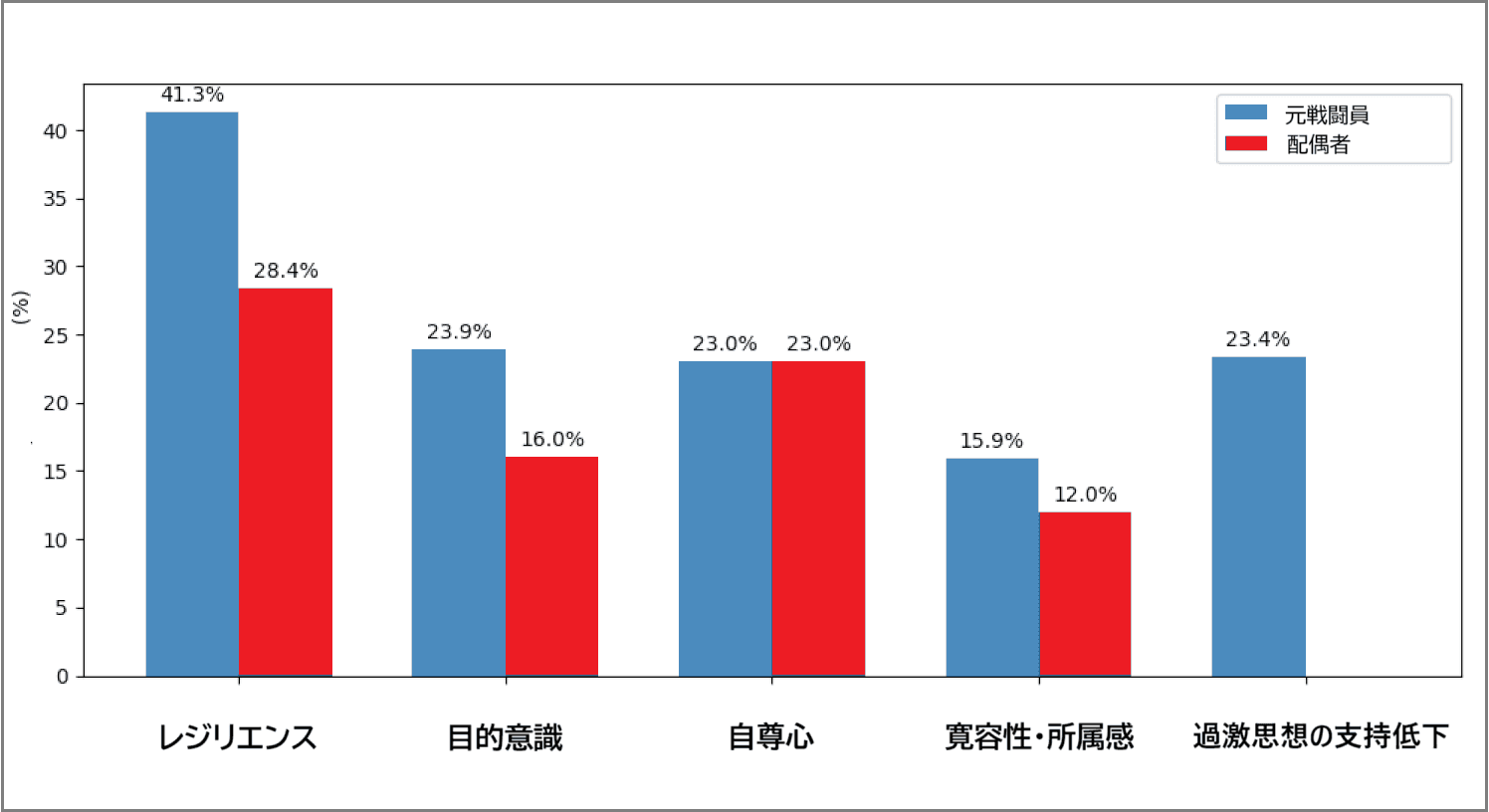

本プログラムは、元受刑者本人だけでなく、その配偶者にも実施されています。配偶者は家庭内での影響力を持ち、地域との接点を持つ重要な存在であり、彼女たちへの支援を通じて家族全体の価値観の変化や地域社会との関係構築が促進されます。

写真2:元受刑者たちの研修

写真3:配偶者たちの研修