- 三村 りか子

- ミャンマー

政変後のミャンマーにおける独立系教育機関の「いま」

―少数民族地域の学校を訪れて―

※本記事における見解は筆者個人のものであり、Asia Peacebuilding Initiatives(APBI)の公式見解ではありません。

筆者は2025年の初め頃にミャンマーの少数民族地域であるX州に約1か月間滞在し、10代前半から20代前半の若者たちが通うY学校にて、学生への日本語指導を担当した[1]。渡航の目的は、日本語指導に取り組みつつ、今のミャンマーで懸命に暮らしている人々の状況と彼らの声を聞くこと、そしてそれらを自分自身の目を通して知ることであった。

Y学校に通うのは、そのほとんどが少数民族の若者である。学生たちの多くは自身が属する民族の言語を母語とし、Y学校入学後に初めてミャンマーの公用語であるミャンマー語にふれる者もいる。教師と学生の共通の言語がミャンマー語あるいは英語しかない場合を除き、普段の授業は基本的に少数民族の言語で実施される。Y学校はX州で暮らす少数民族の特色を教育の中に取り入れ、言語を含む文化や伝統の継承に積極的に取り組んでいる。

ミャンマー国内の情勢が非常に不安定な中、筆者がこのような学校を訪問できたのには信頼できる知人からの紹介があった。渡航前にはY学校の教師たちとオンライン面談を行い、筆者はボランティアとして学生の日本語学習をサポートすることとなった。現在のミャンマーでは国内状況の悪化により留学先および就職先の両方で日本が代表的候補地の一つとなっており、日本語学習者が急増している[2]。しかしヤンゴンのような大都市とは異なり、X州では日本語学習の機会が極端に限られている。そのような背景から、筆者はY学校での日本語指導という役割を得てX州へ渡航した。

本記録はY学校関係者から聞いた話や彼らと筆者の会話をもとに、2025 年のX州の現状を描き出すことを目標としている。ミャンマーでは4 年前の2021年2月1日にクーデターにより国軍が実権を握って以降、民主主義なき日常の中を人々は生きてきた。老若男女問わず多くのミャンマー人が国軍の暴挙に対し強い怒りと抵抗を表明し、根拠なき軍制ミャンマーへの回帰に命懸けで抗ってきた。クーデターから4年が経過した現在は、軍政に対してさまざまな武装勢力と市民が緩く連帯しながら抵抗を続けている。

ミャンマー各地で武力衝突が頻発する中、多くの学校は教育機関としての機能維持にさまざまな課題を抱えている。安全な環境下で学生に質の高い教育を提供することは困難を極める。それでもY学校はX州に、ミャンマーに「明日」を築こうと、歩みを止めない。未来を切り拓くために、学びをとめない。

数え切れぬ困難を抱えながらも、教師と学生は筆者のことを非常に温かく迎えてくれた。彼らからもらったあらゆるものへの敬意を込めて、X州で「いま」起きていることを少しでも伝えるための記録を残したい。

[1] Y学校には中学生レベルから大学生レベルまでの授業が存在する。中等教育と高等教育の両方を提供しており、Y学校が教育機関として属する段階を日本の分類に当てはめることは難しい。しかし大学レベルに在籍する学生は少なく、多数を占めるのは日本の高校生の年齢に当たる学生である。

[2] 国際交流基金がミャンマー国内の日本語学習者の増加について報告している。国際交流基金、日本語教育 国・地域別情報、ミャンマー(2023年度)https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2023/myanmar.pdf。ミャンマー人が留学と仕事を目的に日本語を学ぶことについては、以下の記事を参照。visual rebellion, 2023,"Myanmar Youth Seeks Japan as a Work and Study Eldorado" https://visualrebellion.org/timeline/myanmar-youth-seeks-japan-as-a-work-and-study-eldorado

Y学校は日本で想像される公立学校や私立学校とは異なり、「独立系教育機関」として今日のミャンマーならではの特殊な環境下で運営されている。Y学校のイメージをより立体化するためにまずは、X州における教育の現状やY学校の背景を簡単に整理したい。クーデター後のミャンマーで少数民族地域に所在するY学校は、いかにして教育機関として「学校」という空間を維持しているのだろうか。

隣国に接するX州には現在、少数民族軍であるA軍のコントロール下にある解放区と、ミャンマー国軍の支配下にある地域が混在している。州内における両軍の衝突は互いの支配地域を賭けた攻防戦という側面があり、近年はA軍側がコントロール下に置く地域を少しずつ拡大してきた。しかしいまだ多くの学校は国軍の支配地域内に所在している。多数の人口を抱え教育機関が集中している大きな都市は、現在も国軍の手中にあるためである。X州においてその複雑な支配構造は、「学校教育」という非常に重要な社会的システムへも負の影響を及ぼしている。

現在のX州では、解放区でA軍によって運営されている学校を出た者は都市部などの国軍支配地域にある政府系学校、すなわち現軍事政権が運営する学校へは進学できないという。そのような状況下では、「どの学校へ進学するか」という選択が何にもまして重大な決断となる。その選択は、学校教育を受けようとする者、また自身の子どもに教育を受けさせようとする親の頭を悩ませる。今のX州、そしてミャンマーには、クーデター以前にした進学先の選択によって、人生を大きく狂わされた若者が大勢いる。たとえばX州では、2021年の政変で公立学校が機能しなくなり、卒業できぬまま今に至っている学生たちもいる[3]。

Y学校は政府系学校でもA軍系学校でもない。ミャンマー国軍とA軍のどちらとも一定の距離を保ちながら運営されている「独立系学校」である。X州においては、どちらの陣営にも属さない中立系の学校ともいえる。

政府系かA軍系かを選ばなくてはならない状況でY学校のような両軍から独立した学校は、人々にとって学校選びのリスクや卒業後の不安を軽減できる貴重な選択肢となる。州内で国軍とA軍の戦闘が深刻化しても、軍営学校よりは直接の影響を受けづらく安定して通いやすいという特徴もある。実際にY学校には、クーデター後に公立学校から転校してきた学生がいる。また、軍事政権をサポートしないために公立学校ではなくY学校への進学を決めた者もいる[4]。

現在のX州において、中立的立場の「独立系学校」の存在意義は非常に大きい。情勢が極度に不安定な中で、負の影響をなるべく受けない学校教育を実現かつ維持しようとする。筆者が訪問したY学校はまさに、そのような独立系教育機関であった。

しかしながらY学校は、「中立」という立場ゆえに運営上のさまざまな困難を抱えている。中立ということは、どちらの軍にも肩入れせず、かつそれぞれの陣営と一定の距離を保ち、「悪くない関係」を築きながら学校空間を維持しなくてはならない。それは絶妙なバランス感覚と、常に中立を保とうとする上での強靭な運営基盤を必要とするだろう。今のX州でY学校は貴重な選択肢の一つである。だが一方、その運営には並々ならぬ努力とその継続が不可欠であり、Y学校はある意味不安定な学校だともいえる。

「Y学校とそれぞれの軍との関係は悪くはない」と教師のJ先生は話す。Y学校のZ校長は、教育機関としてY学校がニュートラルであることを何よりも重要視する。教師たちは、国軍とA軍のどちらに頼ることなくY学校を運営し続けようと日々奮闘している。しかし軍からの後ろ盾を持たないY学校は、「資金難」という深刻な問題に直面している。

学校運営は設備の整備や教材準備などに多額の資金を要する。いま規模の拡大を目指しているY学校は資金調達のために金銭的援助を必要としているが、現在はそのパートナー探しに苦心している。その背景には、支援者不足という単純な理由以上に、「だれから、どこから、支援を得るか」というより複雑な事情がある。その選択は独立系学校を運営する上で非常に重要な決定であり、今日のX州においては「だれから」「どこから」が学校で実施できる教育カリキュラムをも左右しうる。

Y学校が望みさえすれば、国軍あるいはA軍から資金援助を得ることは可能なようだが、安易にサポートを受けることはできない。それはもちろん、中立性の維持が難しくなるという側面もあるが、ある特定分野の研究にストップがかかるという教育機関にとって致命的な危険性をもはらんでいる。

Y学校のJ先生は言う。「片方の立場から支援を受けると、その立場にとって不利なことは研究できなくなります。以前、解放区でA軍からサポートを受けた学校が、とある天然資源についての調査を続けられなくなったことがありました」。

この場合は、その天然資源の研究がA軍にとって不都合であったのだろう。支援する側がふれられたくない内容は、教育現場から援助と引き換えに取り上げられてしまう。今のX州には資金援助を受けるだけで、中立性だけでなく「教育機関」としての公平性をも失いかねない厳しい現実がある。「だからZ校長は最近、資金に関することで一日中頭を悩ませているんですよ」とJ先生は教えてくれた。

Y学校が直面する困難は尽きない。それでも教師と学生は「学校」という空間を維持し続けようと日々奮闘している。そこには「生徒たちが将来への希望を持ち続けられる教育を提供したい」という教師の願い、そして「学び続けなくては」という学生たちの内から湧き出る熱い思いがある。

[3] ミャンマーでは2020年から公立の学校教育がコロナウイルスの影響を受け、それに続いた2021年のクーデターによって計532日間にわたる公立学校の閉鎖があったという報告もある。World Bank Blogs, 2023, "A generation of children are at risk of learning losses in Myanmar" https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/generation-children-are-risk-learning-losses-myanmar

[4] ただし、現ミャンマーでは公立学校以外に通うデメリットも多い。非認可の学校が直面する諸困難については、以下の論文を参照。Ashley South, Emily Stennig and Tim Schroeder, 2024, "Education Reform in Post-Coup Myanmar: Federalizing or Federating?", https://www.ashleysouth.co.uk/files/CS46_2_006.pdf

Y学校は少し前に、メインキャンパスを州都の中心部から数十キロほど離れた郊外へと移動した。旧キャンパスの所在地に近い隣町で、国軍とA軍の戦闘が激化したためである。日に日に緊張感を増す中心地の戦況を受け、Z校長はキャンパス移転を決定した。

キャンパス移動前から新キャンパスはY学校の関連施設で、数十人ほどの学生の学び舎として利用されていた。しかし当時は所属生徒数が少なく、諸設備は少人数の学生が学校として利用できるようにしか整えられていなかった。それゆえその建物がY学校のメインキャンパスとなると、多くの点で建設当初のキャパシティーを超えた。新キャンパスでは以前と比較してずっと多くの学生が学んでいるだけでなく、そこは彼らにとって住居でもある。町中心部から離れたエリアへの通学は容易でないため、学生たちは原則として移転後のキャンパス内で暮らすことになったのだ。現在は敷地内に新しい建物を建設するなど、諸設備の整備が進められている。しかし冒頭でふれたように資金不足の問題から、Y学校関係者が直面する生活上の困難は絶えない。

もっとも切実な問題は「水」であろう。近くに川が流れる新キャンパスは、皮肉にもしばしば水不足に悩まされる。

まず何より、飲料水を十分に確保できないという深刻な問題がある。飲み水はボトル入りのものを近くの村でまとめて購入するが、50を越える人数が過ごすキャンパスでは、すぐに底を尽きてしまう。何十人といる学生たちの宿舎の前にはしばしば、空になった飲料水のボトルが3つ4つと並んでいた。

飲み水が枯渇した際になくてはならない地下水ですら、安定的に確保することは難しい。特に乾季の水事情は厳しく、筆者が滞在した期間でもキャンパス中の蛇口から水が出ない日が数日間あった。そのような場合は、男子生徒たちがキャンパス付近の小川で水汲みを行う。その水を使ってやっと、洗顔や歯磨き、食器の洗浄など日々の「当たり前」が可能になる。生活用水が限られる中、学生たちは水汲み場兼洗濯場の小川で入浴する。またキャンパス内の屋外トイレは、水不足時には排水も困難になる。

キャンパス付近を流れる小川。洗濯などに使用するほか、水量が増える雨季には暑さを凌ぐためのプール代わりにもなる。

キャンパスの様子。左手に見えるのが地下水を汲み上げる井戸。右手にある広いスペースは、放課後のクラブ活動等に使用される。

電気に関しては、新キャンパスではソーラーパネルと発電機が利用されており、使用制限はあるものの電子機器の充電や扇風機などに電源を使うことができる。インターネットについては、学校のPCを通じてアクセス可能だが、生徒個人の携帯電話は原則ネット接続が禁止されている。また毎晩9時半にはすべての電源が切られるため、それ以降は電気もインターネットも一切使用できなくなる。

新キャンパスの現状は決して、10代、20代の若者にとって簡単に適応できるものではなかった。Y学校の多くの学生が「キャンパス移動後はすぐに町の中心部へ帰りたくなった。ここでの生活には耐えられないと思った。今はもう慣れたけど、それでもやっぱり帰りたいと思う」と話す。彼らがいま簡単に手に入れられないもので、私たちがいま当たり前に手にしているもの――飲み水、洗濯機、風呂、インターネット、自由な外出――はたいてい、彼らも少し前まで私たちとまったく同じように手にしていた。私たちがY学校の現状を過酷で耐え難いと思うとすれば、彼らもその生活をまったく同じように感じているのである。

学生たちは町中心部に残るという選択もできた。実際、キャンパスの移転を機にY学校にもといた学生の多くが校舎を去っている。学生だけでなく、教師やスタッフもそのほとんどがY学校を退職した。困難な生活が待ち受けていることは明らかで、Y学校に通い続けるという決断は学生本人にとって、また親にとっても難しいものであったはずだ。

ある学生が、力を込めて筆者に言ったことがある。「政府系の学校にはもう行けません。私は軍事政権を認められないから」。まだ10代の若者が国軍による軍事政権を断固として拒否し、自らの意思でY学校で学び続ける決断をする。

Y学校を取り巻く状況は困難に満ちている。学生はそこで厳しい生活に耐えながら、日々学び、笑い、怒り、泣き、友人たちと精いっぱいの青春を送る。教師は、学生たちに多様な学びと経験を提供するために毎日頭を悩ませながら、彼らの成長を見守る。

教育機関としてニュートラルであろうとし、どんなに不安定な環境下でも学生に学校教育を届け続けようとする。いかに困難な状況でも、教師たち、そして学生たちはそこに踏みとどまり、「学びの空間」を維持しようと奮闘している。

「内戦下の教育」という極めて難しい問題に、Y学校は果敢に挑み続けている。

Y学校の食堂。食事の用意は7、8人の学生からなるグループが交代で担当する。完成した料理は、炊飯場からこの建物へ運ばれてくる。

Y学校は某月、危険を承知の上で隣国での海外実習を行った。現在ミャンマーの軍事政権は若者の外国渡航に制限をかけているが、その時期だけは少数民族に関するとある取り決めのおかげで、合法的に国境越えが可能になるという。そのタイミングを狙って、Y学校は海外での実習を計画した。

ただその時期であっても、ミャンマー出国時に安全は約束されていない。実習に参加した生徒Bから聞いた話では、国境沿いで隣国に入国しようとした際に、銃を持ったミャンマー国軍兵士が「向こう側には行くな!!」と彼らに叫んできたという。「あの時は本当に怖かったです…。私たちは、国境にたどり着く前、ミャンマー国内を移動中もずっと、自分たちには身の安全がまったく保障されていないと感じていました」と彼女は怯えた様子で話した。結局、隣国の兵士が国軍兵士を説得してくれたために、彼らは無事入国できたという。

またBは、国軍兵士と隣国兵士との違いに非常に驚いたと話す。彼らが隣国に入国した日は冷え込んでおり、親切な兵士たちはミャンマー側から来たY学校の一行を「温かいコーヒーはいりますか?お茶もありますよ」と和やかに迎え入れてくれたという。「隣の国に入った瞬間に、ずっと感じていたセキュリティへの心配は消え去りました」とBは話した。

筆者がY学校に滞在中、「常に安全面の不安を感じる」「どこにいてもセキュリティが心配」という声は、何人もの学生から聞いた。Bたちが経験した国境越えのような明らかに危険を伴う場面に限らず、人々は常に――外を歩くとき、公園へ行くとき、礼拝をするとき、友人と遊ぶとき――、一日の始まりから終わりまで、いや寝ている間でさえも、安全面に強い不安を感じながら生活している。

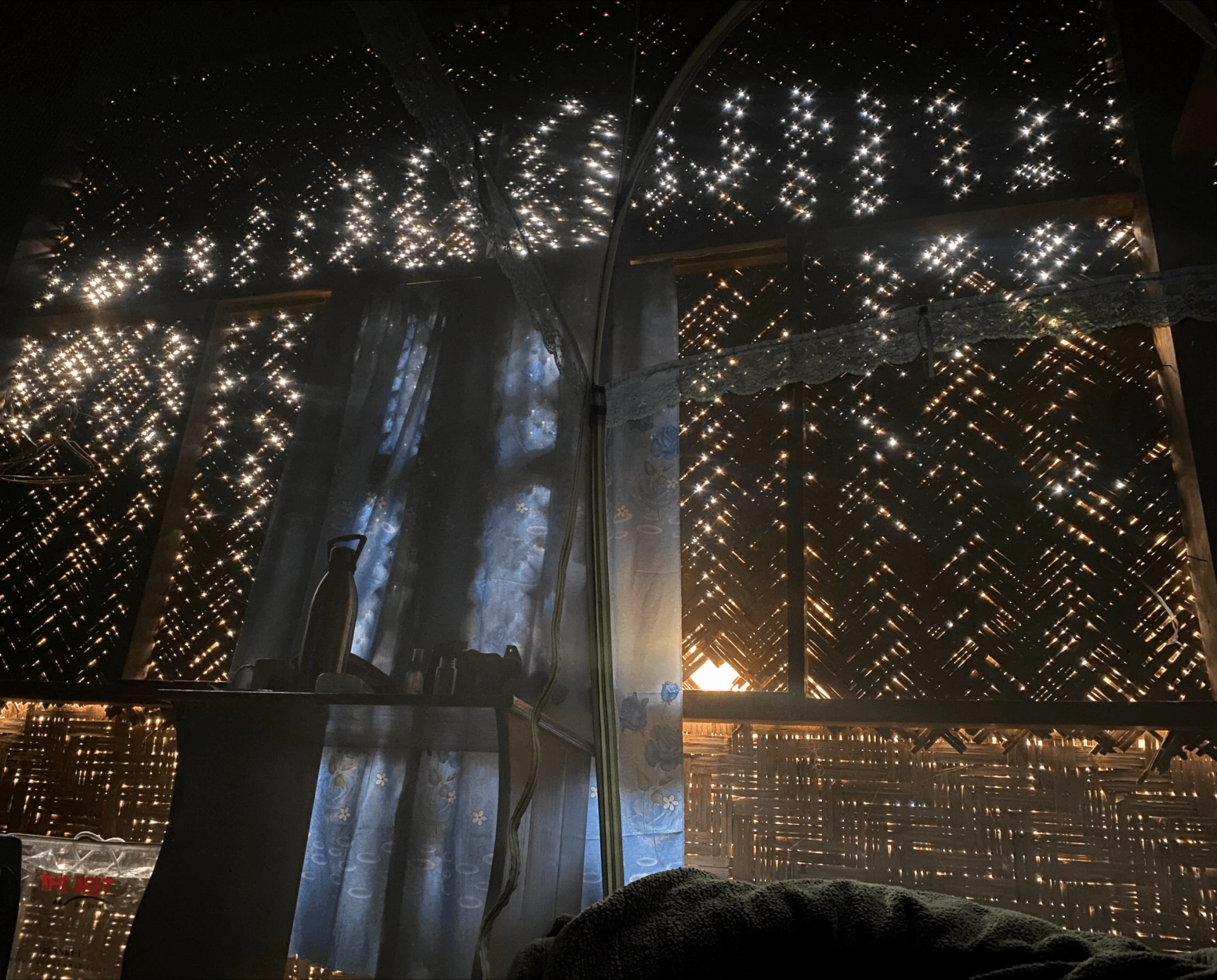

新キャンパスで過ごした約3週間、筆者は一度たりともすぐそばに誰もいない状況で眠ったことがなかった。平日はY学校の先生が同じ建物の隣部屋におり、先生のいない休日は学生数人が筆者の部屋の隣にある物置のようなスペースに布団を持って来て、すぐそばで眠ってくれた。

筆者が使わせてもらった個室。写真は竹製の壁から朝日が差し込む様子。

「何が起こるかわからない夜は危険で怖い」。その感覚を経験的に知っている彼らは、一人きりで寝ることに強い不安を覚え、安全のために必ず誰かと一緒に眠るようにしている。

ある学生は、一つの小さな蚊帳の中で二人で眠っていると話す。

「最近は夜がとても怖くて…。悪夢も見るので、同室の先輩と一緒に蚊帳の中で寝ています」。とても二人では寝られそうにない、小さな布団と蚊帳である。彼女が過ごす部屋にはまだあと5、6人分は布団が敷けそうなほどスペースが余っているが、その狭い蚊帳の中で誰かとくっついていないと不安を感じるほど、彼女にとって夜の闇は怖いのである。

犯罪が急増する州都中心部。泥棒や窃盗事件だけでなく、殺人事件を耳にすることも増えている。また中心地では意図的な爆発事件が日常茶飯事となりつつあり、夜間は数時間、国軍のヘリコプターが上空を飛ぶこともある。国軍とA軍との緊張は日々高まり続け、遠くない未来に州都でも戦闘が始まることを誰もが予感している。

自国の兵士には銃を片手に「国から出るな」と叫ばれ、他国の兵士からは温かいコーヒーで歓迎される。ミャンマーに暮らす彼らが直面しているのは、そういう現実だ。不安はいつでも彼らに付きまとい、夜は決してやさしい夢を見させてくれない。彼らが安全面への不安なしに穏やかに暮らせる場所は、ミャンマーの外にしかない。いや、たとえ国外にいたとしても、日々流れてくる自国の悲しく残酷なニュースで彼らの心は蝕まれていく。

実は筆者自身も新キャンパスで過ごした約3週間の間、毎晩と言ってよいほど悪夢を見た。特別不安を感じていたわけでもなかったのに、悪夢にうなされる夜は続いた。ミャンマーを出国してからは、連夜の悪夢はぱたりと止まった。学生たちと同様に筆者自身もやはり心のどこかで、今のミャンマーで生活することに強い不安や恐怖を感じていたのかもしれない。

あの蚊帳の中できっと彼らは今日も明日も、闇に怯えて夜明けを待つ。やっと明けた一日を懸命に生きても、またすぐ闇夜と静寂はやってくる。彼らが心から安心して穏やかに眠れる夜は、霧で曇った長い道の、ずっとずっと向こう側にある。

「次は誰がいなくなるのかな…と考えちゃうんだ」。Y学校のとあるコースに通う学生Cは、悲しみと恐怖で引きつった顔をしてそう言った。

彼女にはトラウマがある。同じ学校に通う同年代の若者が、ある日突然世界から消えてしまった。友人の「死」という衝撃で、彼女の心は深い傷を負った。

Y学校はここ数年だけで、3つの若い命を失っている。交通事故死、何者かによる射殺、自殺。目を覆いたくなるような、信じがたい現実だ。決して大きくない規模の学校で、たったの数年で3人が命を落としている。

一つ目の交通事故では、Y学校の学生3人が乗るバイクと自動車が衝突し、乗っていた学生のうち一人が死亡した。命をとりとめた学生も重傷を負った。

一件目の死亡事故から間もなく、また学生死亡の一報が入った。サッカー場で遊んでいた兄弟3人が銃を持った兵士に襲われ、逃げようとした少年が撃たれて死亡した。それはY学校の男子生徒だった。兵士は徴兵を試みたが抵抗を受けたために、少年たちに向けて容赦なく発砲したのである。学生を撃ったのは国軍兵士なのかA軍兵士なのかはわかっていないという。

死亡した三人目の学生は、自ら命を絶った。継母と暮らしており、複雑な家庭環境にあったという。実は以前にも自殺未遂があり、長く精神的に苦しんだ末のあまりに悲しい決断だった。

自分と同世代の若者が、昨日まで同じ教室にいたクラスメイトが、少し前まで一緒に笑い合っていた友人が、忽然と、この世界から消えてしまう。明日にはまた会えるはずだった友人が、今日はもういない。心の準備など誰もできていない。みな信じがたい死の報せを受け止めきれず、心には癒えることのない深い傷が刻まれていく。

学生Cは言う。「ここ数年だけで3人…。彼が自殺したと聞いたとき、冗談でしょと思った。葬式に行ったけどまだ信じられない。来年は誰が…、次はいったい…と考えちゃう」。

「次」が頭をよぎるなか友人たちと過ごす日々は、どんなに怖く、また苦しいだろうか。「次」が誰なのか。それは誰にもわからない。そしてその「次」は自分自身かもしれない。

「夜のキャンパスで自殺した生徒の幽霊を見た」という学生がいると聞く。身近な存在を突然亡くすことは彼らにとって癒えないトラウマとなる。彼らは自身に刻まれたトラウマと向き合い、何度もその恐怖を乗り越えなければならない。X州で暮らす若者たちのすぐそばにはいつも、「死」という暗い影が息を潜めている。

2021年のクーデターが起こったとき、筆者と同年代のJ先生は海外大学へ留学中であった。翌年の2022年には、X州のとある町への国軍の空爆によって最愛の父親を亡くした。

J先生は大学卒業後、学校の友人たちの反対を押し切って故郷のX州へ戻って来た。Y学校校長のZ先生からのメッセージに胸を打たれ、帰国を決断したという。海外に残るという選択肢もあった中、軍事政権下で変わり果てたミャンマーに戻り、X州の小さな学校で彼女は今、学生たちのとなりを歩いている。

彼女は故郷を離れている間に父を失った。まさに青天の霹靂であった。J先生の父親はとある集まりに参加していたところ、国軍による突然の空襲で命を奪われた。当時彼女はミャンマーに戻ることができず、父に最後の別れを告げることもできなかった。

彼女にとって父は、X州で懸命に生きる人々のために奮闘する日々の心の支えであり、また何よりの理由である。J先生は自身の父の死について、少しも取り乱すことなくごく穏やかに落ち着いて筆者に語った。

内戦は数々のトラウマを生むと同時に、人を強くする。その中で生きる人々には耐えなければ、乗り越えなければならない痛み、記憶、恐怖、悲しみ、何もかもが多すぎるのだ。

以前Y学校で勤務していた20代後半のV先生は、筆者にこう言ったことがある。「ポジティブに考えないとショックを受け過ぎてしまうから、いつも前向きに、良い経験として捉えるようにしている」と。V先生の故郷は国軍による苛烈な弾圧を受けており、彼の自宅がある町はほとんどの建物が焼き払われ、もうそこで暮らしている人はいないという。V先生がいた頃は町で毎日誰かが殺され、彼はミサイルで友人が殺害された日に故郷を離れることを決めた[5]。

J先生は父の突然の死を受け、一日中祈り続ける日々が続いたという。ただひたすらに、彼女は祈った。「神様、私は父の死という運命を受け入れます。だからどうか、どうか母だけは…。私は母まで失ったら、もう生きていけません」。

彼らは終わらぬ内戦の中でトラウマと闘い、明日を生き抜くために強くなる。心が壊れてしまわないように、必死に歯を食いしばる。理不尽で残酷な現実を前に多くのものを失い、また奪われながら、優しく笑う。彼らの笑顔と明るさほど胸を打ち、かつ胸を痛ませるものはほかにあるだろうか。

[5] 国軍による同様の弾圧はミャンマーの多くの州で報告されている。アムネスティ日本、2024、「ミャンマー:国軍による戦争犯罪の捜査を」https://www.amnesty.or.jp/news/2024/0110_10231.html

X州に到着して数日後のある晴れた日に、Y学校のビジネスプログラムに所属する学生たちと将来や仕事に関する話をした。彼らはそのプログラムの名の通り、将来的に自身でビジネスを展開するための方法やスキルなどをY学校で学んでいる。また彼らはインターン経験などもあり、日頃から「将来」や「仕事」という自身の未来について考える機会が多い。

筆者がX州で出会った若者たちは総じて、精神的に成熟していた。10代後半から20代前半の者たちが、自分よりも年上に感じられるような瞬間が多々ある。彼らは厳しい環境で日々を生きていく中で、内面的なタフさを獲得する。不安定な社会を生きるうちに、自分で決める力や自分自身で何かを動かす力を身に付けていくように思う。

しかしそんなタフな彼らが、ふとしたときに自身の将来を見失う瞬間がある。

ビジネスプログラムのクラスを担当するQ先生から聞いた話だ。ある日の授業で学生たちが、「自分たちには未来も希望もない。それなのになぜこんなことを学ぶ必要があるのか?なんの意味があるのか?」と言い出したという。

戦闘が続き前途多難なX州の現状は、若者から期待や希望を奪う。自分がいつかビジネスを展開できるはずの「未来」や、自身の夢を実現するための「将来」はこの先来ないのではないか。いつ戦闘が始まっても不思議でなく、自分の人生は突如として理不尽に狂わされてしまうかもしれない。そのような緊張に満ちた社会の中で、夢を抱いた若者たちは暗闇の中にある未来に絶望する。そしてその夢を自ら手放そうとする。自分自身から「将来」を突き放そうとする。

筆者はY学校の男子学生3人と話していたときに、彼らに「将来のプランは?」という質問を思い切って投げかけてみた。三人は互いに顔を見合わせて「ワハハ!」と大きく笑ったあとでこう言った。「ぼくたちの国はその…難しい状況にあるので…」。

若者にとっては「年齢」というデリケートな問題もある。まだ10代から20代の学生たちが、自身の年齢に対して消極的な感情を抱いていることは少なくない。特に20歳を超えるあたりから、年齢に対する不安や焦りが顕著に見られる。

前出の男子学生3人と話していたときに、年齢に関する話題も上がった。筆者が彼らに年齢を尋ねると、それぞれの学生は「20歳くらいです」「ちょうど 20歳です」「20歳を過ぎています」という答え方をした。彼らは具体的な数字で自身の年齢を明かすことをためらっているようだった。その場の雰囲気もなんとなくぎこちなくなるほど、彼らにとって年齢はある種のプレッシャーになっていた。

ミャンマーでは現在、若者に対して徴兵制が敷かれている。男性は18歳から35歳までが対象とされており、女性も18歳から27歳までは徴兵対象に含まれる。それらの年齢制限が学生たちに与える失望は非常に大きい。Y学校で日本の大学への留学を目指して学んでいる学生には、徴兵制を理由に留学への諦めを感じているような様子がときおり見られた[6]。軍事政権下にある今のミャンマーが、若年層にとっていかに抑圧的であるのかを考えさせられる。

2021年のクーデターによって、彼らの時間は止まってしまった。無情にも、空虚な時間だけが彼らを置き去りにして過ぎ去っていく。彼らは見失ってしまった自分たちの未来、そして将来への希望を探し続けている。

筆者に自身の夢を語ってくれた若者はいた。「スポーツのフィールド経営をしたい」「洋服屋を開きたい」「億万長者の国に行って、将来は料理人か絵描きになりたい」「すでに始めているビジネスをもっと大きくしたい」「将来はビジネスパーソンになって世界中を飛び回りたい。私はもっと世界を知りたい」…。

きっとX州で暮らす若者たちみなが、自分の将来を、なりたい姿を、挑戦したいことを自身の心に思い描いたことがある。「ワハハ!」と笑った学生3人の胸の内にも必ず、大切にしまってある夢があると思う。もしミャンマーの現状が違っていたならば、彼らの時間が止まることなく流れていたならば、ためらいなく瞳を輝かせて語られる夢が、無数にあるのではないか。

[6] ヤンゴンやマンダレーなどの大きな都市でも徴兵制の影響が深刻化していることが報告されている。The Irrawaddy, 2025, "Myanmar: A Country Without Youth" https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-a-country-without-youth.html

ミャンマー滞在中にはヤンゴンで、以前懇意になった元Y学校教師のW先生と再会することもできた。彼女の今後の計画について尋ねてみると、海外の奨学金制度の奨学生として海外大学に留学する予定で、ちょうど最終段階の準備に追われているところだった。

彼女が応募した奨学金制度からはミャンマー国内で数十人が奨学生として選出され、海外留学のチャンスを掴んだ。非常に狭き門である。多くの若者が国外へ逃れることを望む中[7]、好条件の奨学金制度の競争率は極めて高い。留学費用の捻出が難しく、奨学金制度を活用しなければ留学できない若者は大勢いる。今のミャンマーを生きる多くの若者には、「国を出る」という選択にも高い壁が立ちはだかる。

また海外渡航者には、軍事政権が実施する「徴兵制」という容赦ない網も降りかかってくる。留学先への渡航前のW先生にも、無事に出国できるか否かを気にもんでいる様子が見られた。彼女は「きっと大丈夫」と落ち着いていたが、出国時の万が一のために空港で審査官に渡すための現金、つまり「賄賂」を用意していると話していた。彼女の出国前には、実際に1000人近い若者が空港で出国を拒否されたという話や、確実に帰国する海外旅行でさえも却下されるという噂も飛び交った。長い時間と費用をかけて準備し、やっと掴んだ留学のチャンスである。それが不当かつ理不尽な理由によって奪われるかもしれないという不安は、彼女の心を日々蝕んだだろう。

必死に積み重ねてきたものが、自分ではどうにもできないところでいとも簡単に、その努力を嘲笑うかのように打ち砕かれていく。理不尽に振り回される日々の中で、夢を語ることも将来を思い描くことでさえも諦めようとする若者がそこにはいる。彼らはいつも明るく、そして驚くほどあたたかく親切だが、その目の奥にはいつも、悲しみと虚しさ、そして諦めと恐怖の色が見え隠れする。

筆者が今回のミャンマー滞在時に出会ったのは、その多くがY学校に通う10代から20代の若者たちである。彼らは普段日本で見られる若者と同じく、ファッションを楽しみ、クラスメイトと恋に落ち、SNSに夢中になる。もし彼らと日本ですれ違ったとしても、その若者たちが内戦が続くミャンマーで暮らしていることを見抜ける人は誰一人としていないだろう。しかしごく「普通」の若者に映る彼らの内には、とても想像しきれない悲しみと怒りが深く沈み、救いを願う悲痛な叫びがこだましている。それらを見るとき、聞くとき、ミャンマーの現状がいかに残酷であるかを改めて思い知らされる。

本記録では、筆者が今日のミャンマー、主にX州で、約1か月間生活する中で拾い集めたものを記してきた。そこで見たもの、聞いたこと、人々からこぼれた本音をできる限りそのままのかたちで記録することを念頭に、X州の「いま」を少しでも写し出すことを目指してきた。

本文は主に、X州で暮らす10代から20代の若者の声を取り上げた。しかしながら数々の困難の中におり、日々悩み苦しんでいるのは若者に限らない。同じ苦しみと絶望とが、どの年代にも、どの地域にも広がっている。筆者が出会った若者たちは、筆者が出会った年配者たちでもあった。本記録で焦点を合わせたのは若者の厳しい現状であるが、その現状は年配者の、そして無邪気に笑うまだあどけない子どもたちのものでもあることは、ここに記しておかなくてはならない。

3週間が過ぎて筆者がX州を去る際に、Y学校の学生たちは送別会を開いてくれた。彼らはその3週間の間、いつも明るく、親切で、よく笑っていた。筆者の前で怒りや悲しみの感情を露わにしたことは、ほとんどなかったと思う。そんな彼らが泣いた。泣きながら、別れの歌を歌ってくれた。筆者が「この困難な状況の中で、あなたたちが笑っていてくれて良かった」と言うと、何人もの生徒が声を上げて泣いた。

彼らは普段、自分が感じている悲しみや痛みをできる限り隠して、直視しすぎないようにして暮らしていると思う。今のミャンマーにおける現状を思えば、彼らの明るさは不思議に思われるほどだが、実際はその内側に、普段は見せない痛みや悲しみが深く沈んでいる。しかし彼らは人の痛みを知っているからこそ、いかに困難な状況でも他者に対して温かい手を差し伸べられるのだと思う。

ミャンマーの平和への道のりは未だ多くの苦難で満ちている。それでもその地で懸命に生きる人々は、いつでも親切で、どんなときもあたたかかった。

彼らからもらったあらゆるものへのあふれる感謝を込めて、この記録がX州の、ミャンマーの祈りが通る道を少しでも照らす一助となることを心から願う。

[7] JETROがミャンマーで暮らす若者が海外を目指す理由について分析している。JETRO、2025、「外国に向かうミャンマー人若年層」https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2025/6547b85f387fafbf.html

謝辞

本記録を執筆する上で、ミャンマー研究の第一人者の先生方から多くの貴重なアドバイスをいただいた。手厚いご指導に心より感謝申し上げます。