- 岡野 英之

- バングラデシュ

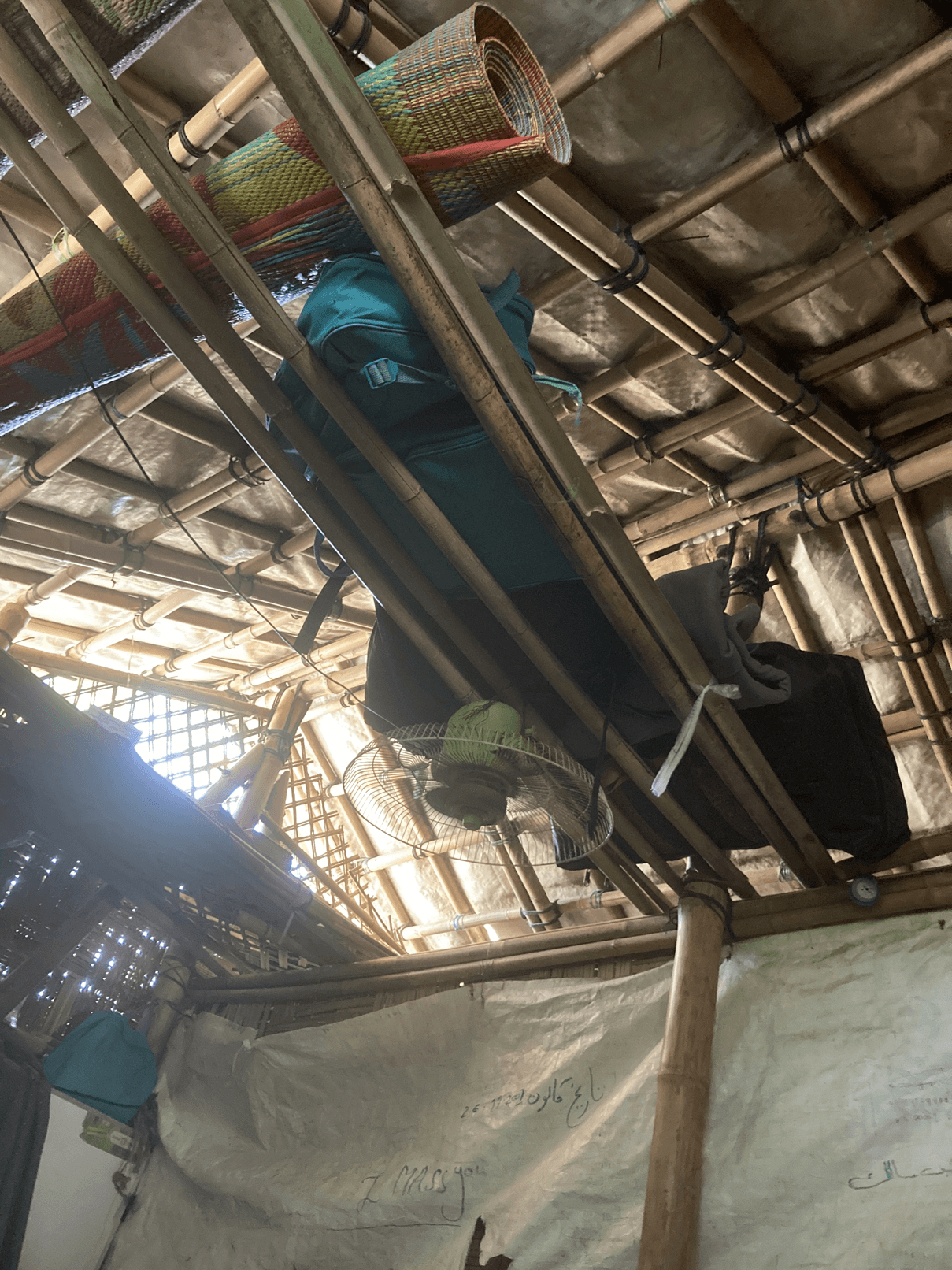

【エッセイ】ミャンマー・2021年クーデター後のロヒンギャ人難民キャンプ (3)

―バングラデシュからの海外を目指す―

本シリーズでは、これまで2回にわたり、ミャンマーからバングラデシュに逃げてきたロヒンギャ人難民の置かれた状況を見てきた。第1回目のエッセイでは、ロヒンギャ人難民たちが、現地社会の人々、すなわち、ベンガル人と隔絶されつつも、隣り合わせで生きていることを指摘した。また、第2回目のエッセイでは、難民キャンプではロヒンギャ人武装勢力による強制徴兵が行われており、それによって治安が悪化していることを指摘した。強制徴兵が増えていることから、それを逃れるために海外を目指す若者たちも増えているのだという。話を聞いた10代の男の子たちも「自分も徴兵をされないためには海外に行きたい」と語った。

最終回となる本エッセイでは、難民キャンプに住む人々と海外へと渡った人々とのかかわりを中心に論じていきたい。ただし、これまでのエッセイにおいてロヒンギャ問題について理解するにあたり取り上げ切れていない部分もある。ゆえに今回は、難民キャンプに住む人々の海外とのつながりに加えて、ロヒンギャ問題を理解するにあたり必要な歴史的な経緯も織り交ぜて論じることにしたい。

徴兵されないために海外を目指す

現地のことをよく知るバングラデシュ人ジャーナリストによると、密航船は砂浜から出航することが多いという。120kmにも及ぶビーチのどこかに人が集められ、小舟を使って沖合にでる。沖合では大型の貨物船と待ち合わせており、その貨物船が目指すのは、マレーシアやインドネシアである。公海上で何日も停泊し、人が集まるまで待つそうだ。そのジャーナリストは次のように語った。

ビーチに彼らがやってくるのは夜10時以降です。夜中には周りに人がいなくなりますからね。バングラデシュ側の治安要員も夜にはいません。そのタイミングで渡航が始まるんです。今は雨期明けで密航シーズンです。この時期には毎晩、この長い海岸のどこかでそうしたビジネスが行われているはずです。(2024年11月23日)

こうした密航船に乗ろうとするのは、難民キャンプに暮らすロヒンギャ人だけではない。ミャンマー側からも密航のためにやってくる。ちなみに、密航船はバングラデシュから出る船もあるが、大半はミャンマーから出発している。本稿ではバングラデシュ側について論じるため、本稿で取り上げる事例は少数派ということになる。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)のレポートによると2023年以降、ロヒンギャ人の載せた密航船の海難事故が増加している。同レポートでは援助が減っていることで生活が困窮していることを理由として挙げているが、難民キャンプによる強制徴兵やラカイン州でラカイン人武装勢力AAが台頭していることも関わっているはずである。本来であれば海が荒れるモンスーンの季節、すなわち、6月から10月は渡航を避けるのであるが、近年ではモンスーンの季節にも渡航するケースが増えた。無論、それはリスクを伴う(UNHCR 2025)。

そもそもロヒンギャ人がこうした渡航を試みるようになったのは2006年あたりからだという。それまでロヒンギャ人の主たる目的地はサウジアラビアであった。ところが同国の入国規制が厳しくなった。それにより出稼ぎ先がシフトした。とりわけ、マレーシアが経済面で比較的豊かであり、不法就労であれ高い賃金を望めるという理由から主たる目的地となった。また、マレーシアはムスリムが多数を占めており、生活がしやすいというメリットもある(鈴木2019)。

ここで今一度、歴史に立ち戻ってみたい。ロヒンギャ人が国際的に大きな注目をあつめたのは、2012年にラカイン人とロヒンギャ人との対立が激化したこと、ならびに、2017年に70万人という大量の難民がバングラデシュへと流出したことであった。しかしながら、それよりも前からロヒンギャ人たちは海外を目指していた。それはなぜなのか?

ロヒンギャ人難民問題の歴史的経緯

こうした状況を理解するためにも、いまいちど歴史的経緯に戻ろう。なぜロヒンギャ人はミャンマー(旧国名は1989年までビルマ)に住みにくくなったのであろうか。それは同国が独立してからの国民統合と関わっている。ここでは数百年という長期の歴史を範疇にいれ、現ラカイン州、および、ロヒンギャ人の歴史を見ていきたい。ただし、「ロヒンギャ人」という呼称が記録として辿れるのは1950年代のことにすぎないため(根本2019;中西2024)、ここでは後にロヒンギャ人と名乗ることになる現ラカイン州に住むベンガル系ムスリムの歴史を辿る。さらには、ロヒンギャ人の歴史を知るためにはラカイン人のことも踏まえる必要がある。ここではまず、ラカイン人についてみていくことから始めたい。ラカイン人とは、現ラカイン州に成立したアラカン王国(1430年-1785年)の下に住んでいた人々の末裔とされる。それ以前から住んでいたが、その出自を辿ることは難しい。その一方、ロヒンギャ人は、ベンガル地方からやってきた農民を出自とする。アラカン王国の王は仏教を信仰していたものの、すでに同王国の下にはムスリム・コミュニティがあったとされる。しかし、ベンガル系ムスリムの人口が増えたのは1826年に同地がイギリスの植民地になって以降である。ラカイン王国は1785年にビルマ人の王朝、コンバウン朝によって滅ぼされ、その版図は同王朝に併合された。しかし、同地はその約40年後にはイギリスの植民地に併合される。当時、イギリスは、ベンガル地方にまで勢力を伸ばしており、コンバウン朝はそのイギリスと戦争をした(第一次英緬戦争、1824-26年)。その結果、現ラカイン州をイギリスに奪われた。同州はイギリスを宗主国とするインド植民地に併合される(石川2019;根本2019)。

インド植民地併合以降、現ラカイン州には、土地を求めてベンガル人が移住してきた。その背景には人口密度の差がある。ラカイン州を含めたビルマ側では人口が希少であり、林立する王国は戦争で捕虜を獲得しては自らの王都周辺に入植させた。入植者を農業やその他産業に従事させることで国は豊かになるからである。コンバウン朝がアラカン王国を滅ぼした後、同王朝は2万人の捕虜を連れ去り王都周辺に移住させた(それと同時にラカイン人の多くがベンガル地方へと逃げた)。それに対してベンガル地方は開墾に成功し、人口増加がすでに始まっていた。現ラカイン州が英領インド植民地に併合されると、ラカイン人がベンガル地方から戻ってくるだけでなく、ベンガル地方からベンガル人たちが入植するようになった(同じ行政区になったので移動のハードルが下がったといわれる)。こうしてベンガル系ムスリムとラカイン人が現ラカイン州で二大民族となった(石川2019;根本2019)。ベンガル系ムスリムの移民はその後も続き、20世紀半ばでもその傾向はみられた。とりわけ政治的混乱のあった時には移住する者が増えたという。具体的には、英領インドの脱植民地化(1947年)、ならびに、バングラデシュの独立戦争(1971年)の前後に多くの人々がラカイン州に移り住んだといわれる(中西2021: 79-80)。

100年以上続くイギリスによる植民地統治下で、仏教徒であるラカイン人とイスラームを信仰するベンガル系ムスリムとの間に劇的な対立があったわけではない。歴史学者イエーガー(Moshe Yegar)はイギリス統治期には「潜在的な敵意が暴動や殺害事件に発展することが稀にみられたものの概ね大きな事件は起こらなかった(without much incident)」と記している(Yegar 2002: 28)。しかし、両者の対立を引き起こす事件が発生した。第二次世界大戦である。

第二次世界大戦において英領ビルマはイギリスと日本が戦う戦場となった。この時までにビルマの全域がイギリスの植民地、すなわち、英領ビルマになっていた。イギリスは1826年に現ラカイン州をインド植民地に併合した後、第二次英緬戦争(1852-1853年)で下ビルマをコンバウン朝に割譲させた。さらには第三次英緬戦争(1885-86年)を機にコンバウン朝を滅ぼし、ビルマ全土を植民地とした。ビルマはかつてはインド植民地の一部であったが、1935年には同植民地から分割され、ビルマ植民地となった(以降、「英領ビルマ」と表記)。1941年12月、日本軍は英領ビルマへの侵攻を開始し(この月は真珠湾攻撃と英米に対する宣戦布告が行われた月である)、42年5月には、英領ビルマのほぼ全域を占領下においた。イギリス軍はビルマから英領インドへと撤退する。現ラカイン州は英領インドと隣接している。日本軍は、現ラカイン州での治安維持および英領インドへの攻撃を意図してラカイン人を武装化した。それに対してイギリス側は現ラカイン州からベンガル地方へと逃げ込んだベンガル系ムスリムを武装し、現ラカイン州へと送り込んだ。それによって日英の対立がベンガル系ムスリムとラカイン人の対立へと転換され、第二次世界大戦中から両民族による対立が激化した(根本2019; Yeager 2002: 35)。

第二次世界大戦後の1948年、英領ビルマは新生国家ビルマとして独立した。その運営を担ったのは主要民族ビルマ人が中心である。独立後、ビルマ各地で少数民族の反乱が頻発しており、ビルマ政府にとっては、彼らをどのように国家へと取り込むかが課題となった。すなわち、少数民族の分離独立という要求を撤廃させ、いかに連邦制というビルマ国家の制度に取り込んでいくかが模索された。現ラカイン州でも、ムスリム勢力(および、当地へと逃亡して解放闘争を続けるビルマ人政治勢力)が同州一部地域を占拠するという事態が発生した。政治学者、中西嘉宏は、その対応に応じるビルマ政府の行政文書を分析することで、当時のビルマ政府がロヒンギャ人をその他の少数民族と同列に扱っていることを明らかにした。すなわち、当時のビルマ政府はベンガル系ムスリムに分離独立をあきらめさせ国家の制度へと組み込んでいく集団であると位置づけていた(中西2024)。この事柄が意味するのは、ビルマ政府がベンガル系ムスリムをビルマを構成する少数民族のひとつだとみなしていたことである。

なお、「ロヒンギャ人」という民族名称が初めて確認されるのは独立直後のことだという。1950年に当時の首相ウ・ヌ(U Nu)が現ラカイン州のマウンドー(ロヒンギャ人居住地域にある都市)を訪問した時に「北部アラカン在住ロヒンギャ年長者集団」(the Rohingya Elders of North Arakan)の名前で手紙を受けとった。そのコピーが現在確認できるロヒンギャ人という名称の最古の事例だという(根本2019)。その後、1959年にはラングーン大学の学生たちが「ラングーン大学ロヒンギャ人学生団体」を結成し、翌年には『ロヒンギャ人小史』というパンフレットを発行している。その他にもラングーンではいくつかのロヒンギャ人を冠する組織が作られた(中西2021: 58-61;Leider 2018)。この流れを見ると、ロヒンギャ人の政治活動は、ビルマ国内におけるその他の少数民族による政治運動と同様の部分がある。私はミャンマー=タイ周辺に住むシャン人の政治運動をメインの研究テーマとしている。シャン人の中にも独立直後にはラングーン大学で通うエリート層が民族のアイデンティティを強化し、少数民族としての政治的主張をしていこうという運動を展開した(Lintner 1984; Salem-Gervais et al. 2024)。このことを踏まえると、ロヒンギャ人という名前が使われるようになった経緯は、ビルマの中で政治的な権利を主張するためであり、それは他の少数民族と同様のことであったといえる(Leider 2018)。しかし、その後、ビルマ政府は、ロヒンギャ人はビルマを構成する民族ではないというスタンスを取るようになる。以降はロヒンギャ人という名称を使いながら、その後の過程を読み解いていきたい。

ロヒンギャ人を少数民族のひとつとして扱おうという試みは1960年代初頭まで見られた。そのことは行政区の再編構想からも読み取れる。当時、ビルマ政府は、ラカイン人とロヒンギャ人双方からの陳情を受け、アラカン管区(Arakan Division)(現ラカイン州)の行政区分を、ラカイン人の集住する地域とロヒンギャ人の集住する地域に分け、自治権を有する「州」に昇格することを検討した。しかし、1962年にクーデターが発生し、ネウィンによる「ビルマ社会主義体制」が確立すると、それらの計画は反故にされた(根本2019)。ただし、現ラカイン州は1974年にアラカン管区からアラカン州へと昇格し、「州」という自治権を有する行政区となっている。しかし、1988年まで続くネウィン・ビルマ社会主義体制は事実上の独裁である。管区が州に昇格しても自治権は伴わなくなった。ゆえに管区から州への昇格も名目上のものに過ぎなかった。

そのネウィン体制下では、ロヒンギャ人とはビルマ国民ではなく、バングラデシュからの移民にすぎないという言説が作られ、ビルマ社会から排除されていくことになる。

そうした排除を象徴する事件を二つあげよう。第一に、1978年に初めて大量のロヒンギャ人難民がビルマから流出した。その数は約20万人といわれる。きっかけは、ビルマ政府が不法移民を問題視したことである。当時、ビルマ政府はアラカン州(現ラカイン州)だけはなく、カチン州、チン州、シャン州、そして、首都ラングーン(今のヤンゴン)に不法移民が流入していることを懸念していた(Yeager 2002: 55)。この政府の懸念からわかるのは、周辺国からビルマへの移民流入は現ラカイン州に限ったことではないことである。周辺国からの移民流入は国境沿いのいくつもの州で見られた。そこでビルマ政府はそうした地域において、国民登録の再確認と、国民と外国人の区別、さらには不法入国者の処罰を目的とした「ナガーミン作戦」(Nagamin Campaign)を実施した(Yeager 2002: 55)。同作戦では、大量のロヒンギャ人難民を生みだしたため現ラカイン州のみに注目が集まりがちであるが、他の州でも実施されている。とはいえ、同作戦は現ラカイン州ではきわめて暴力的なものとなった。移民(と思われる者)を追い出したり、強制移住させたりしたからである。それが20万人にもおよぶロヒンギャ人のバングラデシュへの流出へとつながった(その後、バングラデシュ政府とビルマ政府との交渉の末、大半が帰還した)。当時、現ラカイン州には、バングラデシュ独立戦争(1971年)に伴う政治的混乱を避け、多くの人々が流入したばかりであった(この独立戦争では20~300万人が犠牲になったといわれる虐殺が発生した)。ビルマ政府はそれに伴う移民の増加を懸念したわけだが、その対処は同時に古くから住んでいるロヒンギャ人を追放することにもつながった(Yeager 2002: 54-60)。

第二に、1982年に国籍法が改正され、ロヒンギャ人は国籍を有数する資格を失った。それ以前の1948年連邦国籍法(Union Citizenship Act)では、古くから住んでいたロヒンギャ人はもちろんのこと、新たにやってきた移民でさえも帰化の道が開かれていた。なぜなら二世代ビルマに住めば国籍を取得できたからである(第4条2項)(無論、国民管理が十分でないことから公的な国籍を取得せずに暮していた者もいた)。それに対して1982年に施行された国籍法(nationality law)は、もとからビルマに住んでいたとされる「土着民族」(ビルマ語で「タインインダー」と呼ばれる)を定め、その民族にのみ国籍を付与するという方針となった(齋藤2019)。同法3条では、カチン人、カヤー人、カレン人、チン人、ビルマ人、モン人、ラカイン人、シャン人、および、1823年以前からビルマの領土に恒久的な居住地を有していた民族にその資格があるとされている。基準となった1823年とは第一次英緬戦争の前年である。同法においてロヒンギャ人は土着民族の中に含まれなかった。

この国籍法では、同法施行時点で国籍を有する者の国籍が奪われることはないと規定しているものの(6条)、運用面ではそうならなかった。古い国民登録証を持っているロヒンギャ人が新たな国民登録証の発行を認められないという事態が発生した。さらには、そもそも国民の管理が十分ではないことから、1948年国籍法に基づいた国民登録証を有していない者も少なくなかった(ICG2014: 19)。こうしてロヒンギャ人は法的にビルマ国民という立場を喪失した。その背景には、人口の多数を占める仏教徒によるイスラームに対する偏見があったともいえる。その感情は植民地統治期にはすでにみられたとされており(根本2014)、現在まで続いている。そうした事情もあり同法に対する批判は現在に至るまで大きなものとはいえない。

ロヒンギャ人はビルマが独立し、政府がどの民族を国民とするかを決める中で排除されていった。ロヒンギャ人は、後にひかれた国境を越えて数百年も行き来してきた。その状況が1948年にビルマが独立して以降の数十年で否定された。そのことが意味するのは、「国境は明確に線引きなされなければならず、人びとはどの国の国民なのかを明確に決めなければならない」という近代国家の制度とロヒンギャ人の置かれた状況とがうまくかみ合わなかったことで、ロヒンギャ人は、「世界で最も迫害されている少数民族」となってしまったことである。それが彼らの国外流出につながったのだ。

さて、話は現在に戻る。難民キャンプで話を聞いた男の子たちは「自分も徴兵をされないためには海外に行きたい」と語った。海外に行きたいと考えるのは、この男の子たちだけではない。徴兵の危機に直面した若者たちの多くがそう思っている。その結果、ここ数年、これまで以上に無理な密航が増えている。

海外を目指したロヒンギャ人たち

一人の男の子は密航について次のように説明してくれた。

密航する人はだいたい18歳になると密航します。海外に住む者と関係がある人であれば、密航業者とは簡単に繋がれます。私のお兄さんの場合は、マレーシアに親戚が住んでおり、親戚二人が手分けして渡航費を工面してくれました。密航のために50万タカほどかかったと聞いています。

そのお兄さんとは連絡が取れているのかと聞くと毎日にように両親と連絡を取っているという。彼は続けた。

お父さんが「ちゃんと食べているのか」とか、「ちゃんと仕事してるのか」とかいう話をしています。僕は今日は何を食べたとか近所の人の話とか学校の話とかをしています。兄は建設業で働いているらしいです。海の近くで働いてるらしく海の話をしてくれます。私もマレーシアにいってお兄ちゃんと働きたいと思っています。でも、マレーシアでなくてもかまいません。どこかチャンスがあれば働きに行きたいです。

彼の親族には海外に住む者も多いらしく、父の兄はアメリカで働いているといった。その一方でもう一人の男の子にとっては海外への出稼ぎは身近ではないようだ。唯一、渡航を試みた親戚はマレーシアで捕まったそうだ。なぜわかったのかと聞くと捕まった本人から電話がかかってきたそうだ。マレーシア警察から電話をかけることを許され、警察署から電話をかけてきたとのことだった。その他に彼の親族は海外へのつながりを持たないという。もしかしたら、難民の中にも海外とのつながりがある者とない者とは難民キャンプの中でも格差があるのかもしれない。海外に住んでいる者がいれば、送金を受けれるからである。

難民キャンプでの滞在ももう終えるころになった。外国人は17時までに出なければならないと規定されている。ロヒンギャ人武装勢力の暗躍もあり、夜には治安が大幅に悪化するそうだ。この男の子たちと別れる時、彼らはまた話そうよと通訳の田中さんの電話番号を聞いていた。親の携帯電話を使ってかけるといい、その1時間後、私たちがコックスバザールに向かう車中にいると早速、電話がかかってきた。田中さんや笠原さんたちはその後も数日、取材を続けたが、私は大学の授業を空けすぎるわけにもいかず、その次の日には帰路についた。

まとめ

このシリーズでは、私が見聞きしてきたロヒンギャ人難民キャンプの様子を記すとともに、その背景にある社会・政治的背景を提示した。強調しておきたいのだが、私は研究者といえどもこの地域に関しては素人であり、滞在も数日間に過ぎない。ゆえに、あくまでもこの記事では私が見た現場の様子を伝えると同時に、その歴史的背景を把握することを重要視した。その意味でこの文章は学術的な文章というよりも、訪問記だと思ってほしい。

ここで記した情報はロヒンギャ人にとって不利な内容かもしれない。例えば、ロヒンギャ人はベンガル人と区別できないというと、ミャンマー政府が「ロヒンギャ人は隣国からやってきた移民に過ぎない」という言い訳の肩を持つことにつながるし、難民キャンプの外で働けるのであれば難民支援などいらないのではないかと考える人もいるかもしれない。もしかすると、「人権侵害を受けていると考えられる人たちにとって都合の悪い話をなぜ書くんだ」という批判もあるかもしれない。しかし、感情的な同情に基づく現状を踏まえない援助が現地社会に負の影響を与えた例はあまたある。さらには、ここで書かれたことがロヒンギャ人に不利になるという考えを持った人は、おそらく難民に関してあまり知らない人であろう。

なぜなら、ロヒンギャ人難民が置かれた状況は、ミャンマーにいる他の難民、さらには、世界的な難民の傾向と類似する点も多くあるからである。例えば、ミャンマーのタイ国境側では少数民族カレン人が、時には難民として難民キャンプで暮らしたり、時には外に出て出稼ぎ移民になったりするなど難民キャンプを戦略的に用いている(Lee 2012)。また文化人類学者・内藤直樹が描くように、ケニアのダダーブ難民キャンプでは難民と外に住む商人とがつながることで難民キャンプ内での商売が成立している(内藤2012)。さらには難民キャンプが武装勢力にとって徴兵の場になっていることは珍しいことではない(Lischer 2005)。ロヒンギャ人の置かれている状況とは特別なものではなく、ごく一般的に難民が置かれている状況と同じともいえる。

とはいえ、ロヒンギャ人は難民の中でも、とりわけ苦境に立たされている。例えば、ミャンマーは多民族国家であり、少数民族も国民としての権利を持つ。少数民族の中には、その一部が武装勢力を組織し、反政府活動を続けるものもあるが、そうした民族もまた国民の一部として数えられている。ゆえに周辺国に流出した難民たちにも、ビルマ国内でごく一般的に暮らす親族たちがいる。そうしたつながりが助け合いをもたらしている側面もある。それに対してロヒンギャ人の場合は国籍を有する資格がないし、仏教徒からも偏見の目で見られている。ミャンマー国内で社会的にも制度的にも国民として認められていないことがもたらす苦境は大きい。さらには出稼ぎのルートは海路であり、出稼ぎのためにミャンマーから陸路で周辺国を目指す人々よりもリスクが格段に高い。ミャンマーを研究する私にとって、密航に関してはさほど驚きではなかった。なぜならミャンマーでは周辺国に出稼ぎに出る人が多いからである。その中には不法入国を試みる者も少なくない。私が研究するシャン人も、ブローカーにお金を払いミャンマーからタイへと不法入国するのは珍しくない。タイにやってきたシャン人の話を聞いていると、不法入国は違法ではあるが社会的に許容されているという印象を受ける(岡野2025)。ただし、陸路で外国を目指すシャン人と海路を選択するしかないロヒンギャとはリスクが全く違う。陸路で目指す者は失敗しても追い返されるか逮捕されるかである。ブローカーの当たりはずれもあり、たまにひどいブローカーにあたったという話も聞くが、それで死ぬことは稀である。その一方、海は命の危険が伴う。はずれのブローカーを引くと渡航に失敗するどころか、日々の水や食事を十分に配られないこともある(APF 2020)。難破の危険性も高い。ミャンマーの人々にとって出稼ぎのために不法入国するのは一般的になっているといえども、ロヒンギャ人たちの置かれているリスクは格段に高い。

なお、本稿での報告は2024年11月時点の状況を描いている。状況は流動的であり、この情報はあくまでも過去の一時点を切り取ったものとして理解してほしい。ラカイン州ではAAがほぼ全員を掌握したことから、ロヒンギャ人に対する人権侵害も減ったとの報告がある。国軍もほとんどが撤退したため、ロヒンギャ人をめぐる状況は訪問時から変わっているものと予想できる(詳細はICG2025を参照のこと)。

難民キャンプは、行き場のない人々の命を支える存在でもある。そのことを考えると、現地のことを知らないまま「支援が必要だ」と訴えることが、現地社会に害をもたらしかねない。支援政策の転換や間違った援助は彼らの命を奪ってしまうこともありうる。正確に情報を掴むことは彼らにとってより望ましい支援につながるはずである。今回、私と同行した日下部尚徳さんはロヒンギャ人問題の専門家であるし、朝日新聞の笠原真記者もミャンマー・バングラデシュ担当としてこれからしばらくは最新の情報を発信してくれるだろう。私が記したのは単なる訪問記である。ロヒンギャ人問題についてさらに深く知るためには彼らをはじめとした専門家に任せることとしたい。

参考文献

International Crisis Group (ICG) (2014) Bangladesh/Myanmar: The Dangers of a Rohingya Insurgency, Brussels: International Crisis Group.

International Crisis Group (ICG) (2025) Bangladesh/Myanmar: The Dangers of a Rohingya Insurgency, Brussels: International Crisis Group.

Lee Sangkook (2012) “Scattered but Connected: Karen Refugees’ Networking in and beyond the Thailand-Burma Borderland,” Asian and Pacific Migration Journal, 21(2): 263-285.

Leider, Jacques (2018) “Rohingya: The History of a Muslim Identity in Myanmar,” Oxford Research Encyclopedia of Asian History, doi: 10.1093/acrefore/9780190277727.013.115

Lintner. Bertil (1984) “The Shans and the Shan State of Burma,” Contemporary Southeast Asia, 5 (4): 403-450.

Lischer, Sarah Kanyon (2005) Dangerous Sanctuaries: Refugee Camps, Civil War, And The Dilemmas Of Humanitarian Aid, Ithaca and London: Cornell University Press.

Salem-Gravis, Nicolas et al. (2024) Education in Post-Coup Myanmar: A Shattered Landscape with Resilient Actors, Bangkok: IRASEC.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2025) “UNHCR Fears Extreme Desperation Led to Deaths of 427 Rohingya at Sea,” UNHCR USA, 23 May, https://www.unhcr.org/us/news/press-releases/unhcr-fears-extreme-desperation-led-deaths-427-rohingya-sea?utm_source=chatgpt.com

Yegar, Moshe (2002) Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar, Lanham, Boulder, New York and Oxford: Lexinton Books.

石川和雄 (2019)「「複雑な」歴史を考える―ロヒンギャ問題の歴史的背景―」下部尚徳・石川和雅編『ロヒンギャ問題とは何か』明石書店、99-124頁.

岡野英之 (2025)「ゾミアに引かれた国境線を越える──タイ=ミャンマー国境地帯におけるシャン人移民の歴史的変遷」佐川徹・岡野英之・大澤隆将・池谷和信編『その空間を統治するのはだれか――フロンティア空間の人類学』ナカニシヤ出版、219-243頁.

齋藤紋子 (2019)「ミャンマーにおけるムスリム」塩崎悠輝編『ロヒンギャ難民の生存基盤』上智イスラーム研究センター、19-38頁.

鈴木佑記 (2019)「タイにおけるロヒンギャ人身売買問題」『國士舘大學政經論叢』185号: 67-89頁.

内藤直樹 (2012)「カネとケータイが結ぶつながり――ケニアの難民によるモバイルマネー利用」羽渕一代・内藤直樹・岩佐光広編『メディアのフィールドワーク――アフリカとケータイの未来』北樹出版、153-171頁.

中西嘉宏 (2021)『ロヒンギャ危機―「民族浄化」の真相―』中央公論新社.

―― (2024)「ラカイン州北部とミャンマー軍の脅威認識」『東南アジア研究』62 (1): 28-46.

深沢淳一 (2022)『「不完全国家」ミャンマーの真実』文眞堂.

根本敬(2014)「国籍法に象徴されるビルマ(ミャンマー)の排他的ナショナリズム」笹川平和財団 Asia Peacebuilding Initiative、1月24日、https://www.spf.org/apbi/news/m_140124.html

根本敬 (2019)「ロヒンギャの歴史叙述はどこまで可能か」塩崎悠輝編『ロヒンギャ難民の生存基盤』上智イスラーム研究センター、1-18頁.

AFP (2020)「容赦なく打ちつけるむち…ロヒンギャ密航船の恐怖と反乱」AFP BB News、12月26日、https://www.afpbb.com/articles/-/3322423

近畿大学総合社会学部准教授