- 岡野 英之

- バングラデシュ

【エッセイ】ミャンマー・2021年クーデター後のロヒンギャ人難民キャンプ (1)

―現地のベンガル人と隔絶されつつも隣り合って暮らす難民たち―

「うちの旦那がメンタルやられちゃって、もう十年になるのよ。マドラサ(筆者注―イスラームの学校)の先生やっているというけど、その賃金も大したことはないし。他の仕事だってできやしない。私だって困っているのよ」

と、ある女性が私たちに話しかけてきた。この時、私たち日本人3人はロヒンギャ人難民キャンプの一角で難民たちにインタビューをしていた。ひとつの家にお邪魔し、10代の男の子2人に話を聞いていたのだ。彼らからは「18歳になったら武装勢力に徴兵されるかもしれない」、「徴兵を避けるためにも外国へと出稼ぎに行くしかない」という深刻な話を聞いていた。そんな時にその女性は「私だって大変なのよ。私の話も聞いてちょうだいよ」と割り込んできた。

通訳の田中さんがまずは苦笑いをし、その内容を訳してもらった私たち二人(私と新聞記者の笠原さん)も苦笑いをする。話を聞いていた男の子たちも「今はそんな話をしてるんじゃないよ。政治とかそんな大きなことを話してるんだよ」とちゃちゃを入れた。この男の子たちは田中さんたちが難民キャンプの路上で話しかけた子供たちだ。この女性はたまたま傍におり「あんたたち、しゃべってもいいけれども気をつけなさいよ」といって私たちに家に招き入れ、子供たちと話すための場所を貸してくれた。

研究者やジャーナリストが難民のことを調べる(取材する)時には、どうしても難民のおかれた独自の状況、とりわけ苦境に目が向きがちである。その一方で夫婦の愚痴や近所付き合いといった他愛ない生活の一幕も、難民キャンプにはある。そう思いながら話を聞いていると、夫のメンタルがやられたのが、弟がミャンマー国軍に殺されたことがきっかけだったという話になった。急に、いままでのやりとりが重いものに見えてきた。

本シリーズでは3回にわたり、ミャンマーからバングラデシュへと逃げてきたロヒンギャ人難民がどのような状況に置かれているのかを明らかにしたい。もとになっているのは2024年11月に実施した現地調査である。私はタイ=ミャンマー国境域の専門家であり、バングラデシュ=ミャンマー国境に関してはド素人である。バングラデシュの主要言語であるベンガル語もわからないし、それに近いロヒンギャ人の言葉もわからない。しかしながら、ミャンマー情勢の専門家ではある。今回、私がロヒンギャ人難民キャンプを訪れることができたのは、朝日新聞社の特派員、笠原真さんの取材についていったからである。その取材旅行には通訳である田中志歩さんの他に、バングラデシュを専門とする研究者、日下部尚徳さん(立教大学・准教授)が同行した。私がその取材旅行に随伴することができたのは彼らが快諾してくれたからだ。私はこの地域のド素人であるし、調査をしたのはほんの3日間に過ぎない。とはいえ、私はミャンマー情勢の専門家に変わりなく、タイ=ミャンマー国境を中心にいくつかの難民キャンプを見てきた経験もある(過去に笹川平和財団・平和構築イニシアティブへの寄稿もしている)。そこで広い視点からロヒンギャ難民のことを捉えることができるかもしれないと本記事を執筆する機会をいただいた。

なお、笠原記者は今回の取材に基づいていくつかの記事を書いている。本文中にはそうした記事も引用することにした。新聞記者と研究者、二人の見た世界を重ねて理解すれば、読者はより詳しくロヒンギャ人の現状を理解できると考えたからである。

第1回目となる今回のエッセイでは、ロヒンギャ人とはどのような人々か、そして、難民となったロヒンギャ人がバングラデシュでどのような状況に置かれているのかを明らかにしたい。とりわけ指摘したいのは、ロヒンギャ人難民たちが、現地社会の人々、すなわち、ベンガル人と隔絶されつつも、関わり合いながら生きていることである。

ロヒンギャ難民とは

「世界で最も迫害されている少数民族」(most persecuted minority in the world)。

ロヒンギャ人のことを国連人権理事会はこう形容した(Human Rights Council 2017)。ロヒンギャ人はミャンマーの少数民族であり、イスラーム教を信仰する。通常、民族には「~人」と表記をすることが一般的なのに、なぜかロヒンギャ人の場合、「ロヒンギャ人」とはいわず、ロヒンギャと称することの方が多い。とはいえ、彼らも世界で数ある民族のひとつである。ゆえに本稿では他の民族を表記するのと同様、「ロヒンギャ人」と表記することにした。

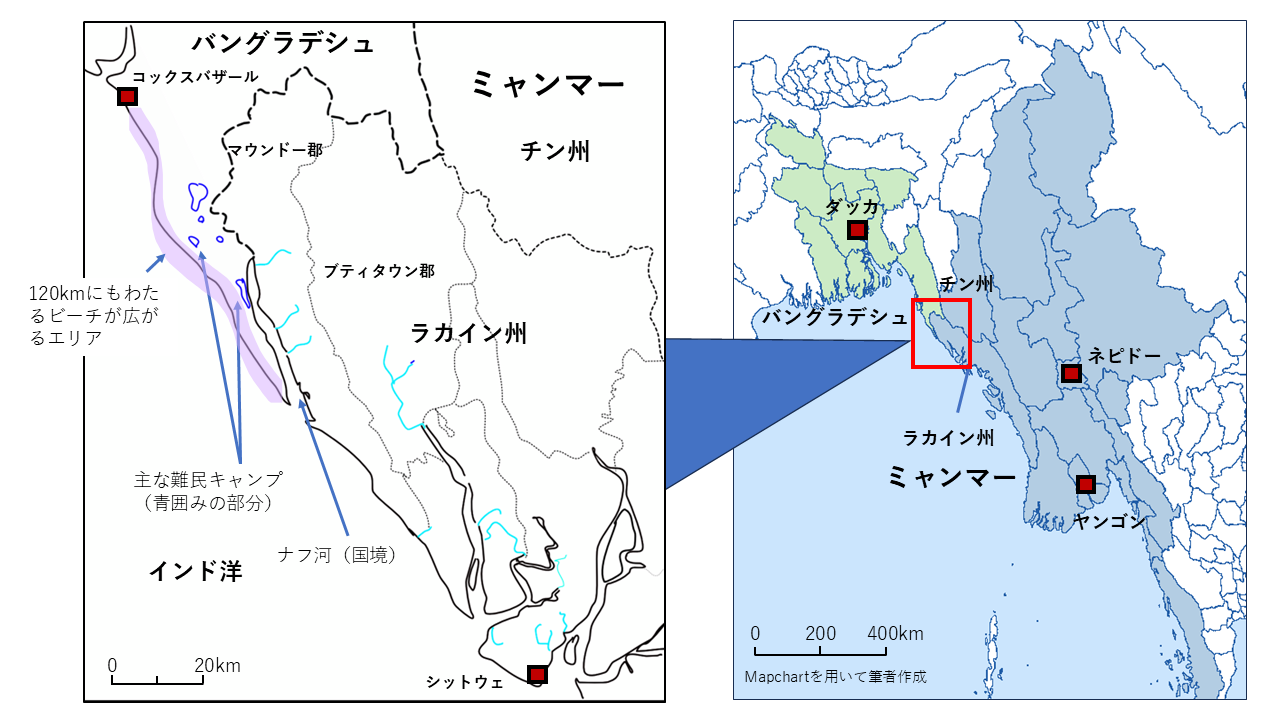

ロヒンギャ人は2017年までは、ミャンマーの中でもラカイン州、とりわけ、バングラデシュに近いブディタウン郡とマウンドー郡に数多く住んでいた。これらの郡が位置するのはナフ河(この河は国境にもなっている)を挟んでバングラデシュから数十kmの範囲にすぎない。すなわち、ロヒンギャ人とはミャンマーの中でもバングラデシュ国境にほど近いエリアに住んでいた(地図1)。それが2017年の難民の大量流出をきっかけに国外に住む者の方が多くなった。

2020年代半ばのデータを見ると、バングラデシュには、国連が把握しているだけで約100万6000人のロヒンギャ人難民がおり(2025年2月時点での統計)、その一方でミャンマーに残されているロヒンギャ人は約40~60万人と推定されている。その他、パキスタンやマレーシア、サウジアラビアにも数十万規模のロヒンギャ人がいる(ICG 2025; UNHCR2025a; UNHCR 2025b: 4)。ちなみにバングラデシュに住むロヒンギャ人のほとんどがミャンマーと国境を接するコックスバザール県にある複数の難民キャンプに収容されている[1]。

1960年代以降、ビルマ/ミャンマー政府は、ロヒンギャ人を現バングラデシュからやってきたよそ者、すなわち、国民として包摂されうる存在ではなく非合法移民に過ぎないとみなしはじめた(ミャンマーは1948年に独立した後、1989年までビルマという国名であったので、以降、同国の国名は時代によって国名を使い分ける)。1978年にはビルマ国軍による非合法移民の追放作戦によって20万人がバングラデシュへと流出したが、その後、数年で大半が帰還した。1982年に国籍法が改正されたことでロヒンギャ人には国籍が付与されないことになった(根本2019)。その後も、ロヒンギャ人難民は流出と期間を繰り返す。2017年には大量に難民が流出した。2016年時点ではバングラデシュには30万人の難民が住んでいたが(日下部2019: 18-19)、それを上回る数のロヒンギャ人が難民としてバングラデシュにやってきた。2017年8月以降の数ヵ月で70万人以上がナフ河を渡りバングラデシュへと逃れたという。2023年末以降にさらに20万人の難民がバングラデシュへと流出した(ICG 2025: 5)。こうしてロヒンギャ人の人口分布は、上述のような人口分布へと至った。私たちがバングラデシュ側の難民キャンプを訪れた2024年11月とは、2023年末以降に発生した難民の流れが落ち着き始めた頃である。

[1]例外として、バシャンチョール島(Bhasan Char)に3.6万人のロヒンギャが住んでいる(UNHCR 2025a)。本島は、バングラデシュ本土から約60キロメートル離れており、2000年代にメグナ河からの堆積物によって現れた新しい島である。無人島であったことから、バングラデシュ政府はロヒンギャ難民の一部をこの島に移転する計画を2017年より始めた(高田2024)。

ロヒンギャ人は現地のベンガル人と見分けがほぼつかない

「本機は着陸態勢に入りました。シートベルトをお締めになり、座席をもとに位置にお戻しください」

とのメッセージがベンガル語と英語で流れた。バングラデシュの首都ダッカを飛び立った飛行機は、もうすぐコックスバザールに降り立つ。コックスバザール市を県都とするコックスバザール県は、ロヒンギャ人難民キャンプが点在する一方、観光地でもある。同県には、世界一長いともいわれるビーチが広がっており(なんと全長120km)、バングラデシュ唯一の観光地ともいえる。飛行機の乗客も、私たち日本人4人以外は富裕層に属するであろうバングラデシュ人観光客たちばかりであった。通訳の田中さんによると、ダッカ=コックスバザール便には、援助関係者も乗っていることもあるが、それと同時に多くの観光客が乗っているという。とりわけ乾季が始まった今は観光客が多いらしい。飛行機はビーチを沿うように降下した。リゾートホテルが点々と立っており、ビーチパラソルが並んでいる(写真1)。やがて飛行機はコックスバザール市内をかすめて空港へと着陸した。あわただしく降りていく人もいれば、飛行機の前で記念撮影する家族もいた。空港には数台の援助団体の車が止まっている。おそらく、これからやってくるスタッフをピックアップしに来たのだろう。援助団体の車には団体のロゴが描かれているので、どの団体の車なのかがわかるのだ。この時、ロヒンギャ人難民キャンプの支援は減少しつつあり、援助関係者の車を見ながら日下部さんは「こうしてみると援助がまだ潤沢にあるように見えるんですが、現実を見るとそうではないんですよね」とつぶやいた。

この取材旅行のアレンジ、そして、通訳をする田中志歩さんは、研究者の調査アレンジも含めた旅行業や通訳業を営んでおり、さらには少数民族のための学校運営もしているスゴい方だ。ベンガル語が達者であり、ロヒンギャ語とも近いベンガル語のチッタゴン方言も理解できる。そのすさまじい言語能力からバングラデシュでは少数民族に間違えられることもあるという。バングラデシュの人口は、9割以上がベンガル人である一方、わずかながら少数民族もいる(田中2019)。ベンガル人は鼻が高くて彫りの深い、いわゆる「インド系」の顔つきであるが、それに対して少数民族の一部は東アジア系の人々と同じような平たい顔つきをしている。首都ダッカの町中を歩くと、そうした顔つきの人々がごくたまに歩いており、「あ、少数民族だ」と思ったりする。田中さんが少数民族と間違われるのは、流暢にベンガル語を操る一方で、東アジア系の顔つきだからである。

さて、田中さんによると、ロヒンギャ人と主要民族ベンガル人とを区別することは難しい。顔つきもほぼ同じであり、彼らの話す言葉もベンガル語のチッタゴン方言と近いからである。田中さんは次のように説明してくれた。

日本でニュースを見たり論文を読んだりすると、ベンガル人とロヒンギャ人は差異のある人々と思い込んでしまいます。しかし、ベンガル人はロヒンギャ人をそれほど差異がある人々とは認識していないようです。ちょっとした単語や語順がちがうことはありますが、彼らが話してるのは、ベンガル語のチッタゴン方言にほぼ近いものです。

田中さんによると、ロヒンギャ人の女性はタナカを塗るがベンガル人は塗らない(タナカとは、ミャンマーで広く使われている天然の化粧品で女性や子供が顔につける)、ロヒンギャ人女性はタイメン(ミャンマーで民族を問わず広く使われている巻きスカート)を着るが、ベンガル人女性はタイメンを着ない、といった違いがあるものの、総じて「ベンガル人はロヒンギャ人のことを近い存在として捉えている」と教えてくれた。つまり、現地の人であっても、誰がロヒンギャ人で誰がベンガル人なのかを分かっていない。ロヒンギャ人の中には難民キャンプの外で生活している人もいることから、一見しただけでは誰がロヒンギャ人なのかはわからない。

現地社会と隣り合わせの難民キャンプ

コックスバザールに到着した次の日、私たちは車で難民キャンプをあるエリアを回った。「まずは全体を見まわす方がいい」、そんな意図があったからである。コックスバザール市内を出て南下をし、ナフ河の河口まで行った(地図1を参照)。ナフ河河口では、ミャンマーから難民たちがやってくる様子を地元の人から聞いたのだが、本稿では割愛する。ぜひ笠原さんの記事を手に取ってほしい(笠原2025)。いずれにせよ難民キャンプ周辺を車で回ってわかったのは、ロヒンギャ人難民たちが、地元のベンガル人と隣り合わせで暮らしていることである。

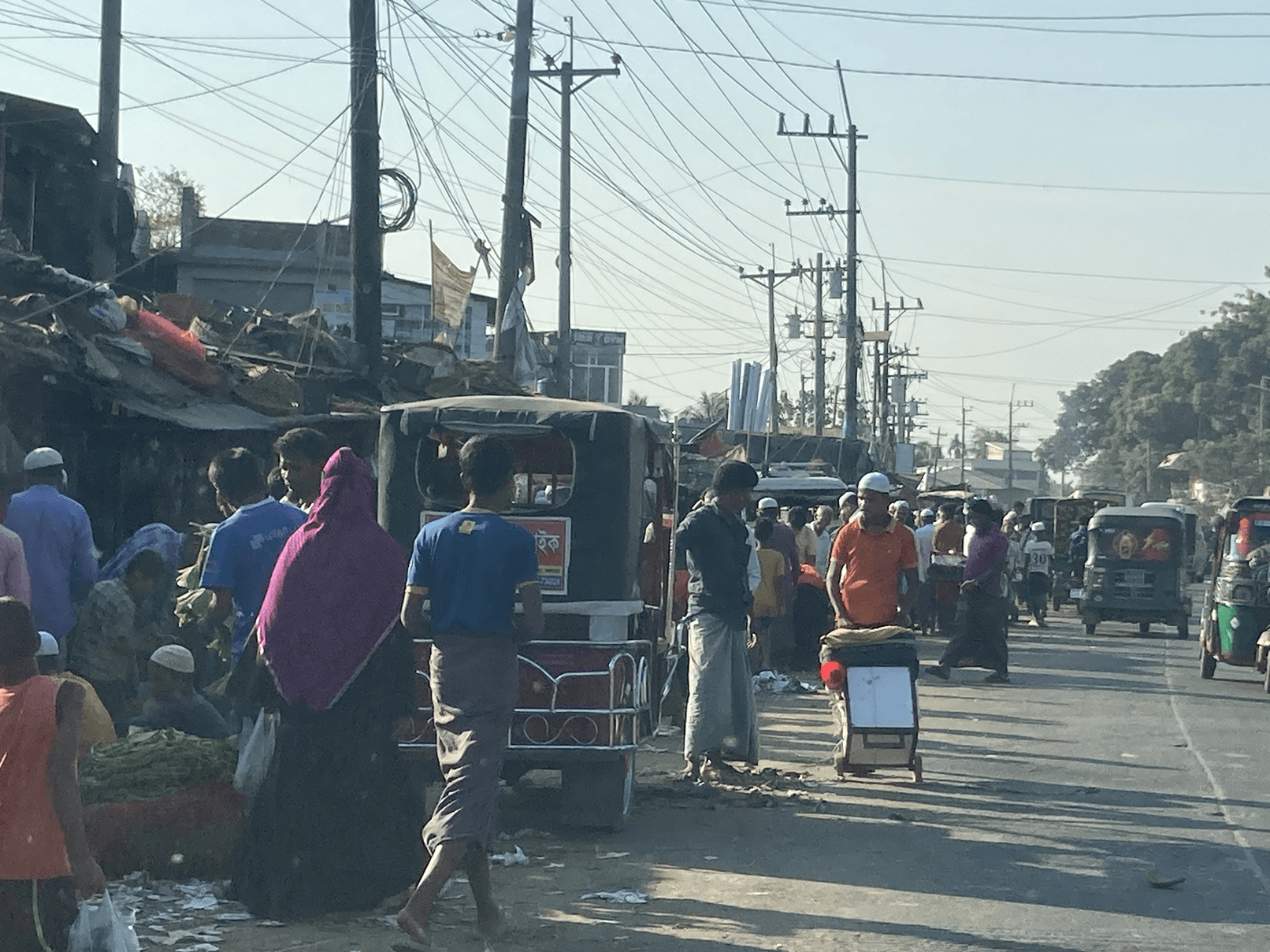

バングラデシュの人口密度は高い。バングラデシュの専門家、日下部さんも「この国では人が視界に入らないことは、ほとんどないですね」と語る。幹線道を車で移動すると町も市場も頻繁に現れる。交通量も多く、田舎道が渋滞しているのもザラである。人の多さはもちろんのこと、こんなにもたくさん町があるんだというのが私の印象であった(写真2)。

数値で見てもバングラデシュの人口密度は突出している。1㎢あたり1119人であり、日本の340人(2022年推定)を大きく凌駕している(Bangladesh Breau of Statistics 2023: xxiii)。バングラデシュの人口は、20世紀に入って以降、急激に増えた。1900年の推定では2600万人に過ぎなかった人口が現在では1億7000万人を超えた。急激な人口増加の背景にあるのは、自然条件が恵まれていたことに加えて、湿地の開墾や灌漑インフラの整備が進んだことがある。ベンガル地方(すなわち、今のバングラデシュおよびその周辺)は、大河が肥沃な土をもたらし、熱帯性モンスーン気候によって持続的な降雨が得られた。そのため、ムガール帝国時代から穀倉地帯であった (O’Neil 2024; Prakash 2006)。人口の多さが意味するのは、それだけの人口を養えるだけのコメが生産できていることでもある。バングラデシュは経済指標では貧しい国に分類されるが、コメの生産能力という点においては豊かな国である。

人口密度の高さは、コックスバザール県も例外ではない。同県の人口密度も1㎢あたり1133人とかなり高い。開墾できるところは村や水田にされている。ロヒンギャ人難民が収容されている難民キャンプは、そんな中に点在していた。同県のバングラデシュ人人口が約280万人に対して、ロヒンギャ人難民の数は国連が把握しているだけでも約100万人である。現地への影響はかなり大きいものだと想像できる(Bangladesh Breau of Statistics 2023: 143)。

難民キャンプが点在しているエリアを車で移動していると、難民キャンプが通常の集落や町と隣り合わせに存在してることがわかってきた。しばらく見ていると、どこが難民キャンプでどこが普通の集落かがわかるようになった。難民キャンプは有刺鉄線で囲われており、家が密集している。その中にある家は外部のものよりも粗末である(写真3)。難民キャンプには、ところどころにゲートがあり、そこからは人が出入りしている。キャンプへの出入りは比較的自由なようだ。

いくつかのキャンプを通り過ぎて気づいたのだが、多くの難民キャンプが丘陵部に作られてることである。丘の斜面を覆うかのように家々が立ち並んでいるのだ(写真4)。バングラデシュの風景を飛行機や車から眺めて気づいたのだが、バングラデシュの人々は丘陵地を嫌う。平地は水田と村に開墾し尽くされている一方、小高い丘になっているエリアは切り拓かれずに森になっている。そうした森は、人びとが薪や木材を集める場所として使われているという(Paul 2017)。それに対して、難民キャンプはたいてい丘陵地に設置されていた。バングラデシュ政府は、2017年の難民流入によって難民キャンプの敷地を大幅に拡大せざるを得なかった。当初は次々とやってくる難民を、既存の難民キャンプに収容したものの、十分なはずがなく、場当たり的にキャンプの敷地を拡大した(Mukul et al. 2019; Palma et al. 2017)。さらには地元の人々が不便さゆえに使っていなかった土地にもキャンプを造成した。こうしたことから難民キャンプは丘陵地に作られた。家が丘の斜面にひしめくように並んでいる。そのため雨に弱い。サイクロン(台風)が来たり、雨期に長雨が続くと鉄砲水や土砂崩れの危険があると指摘されている(高田2024)。こうしたリスクを軽減するため、現在はキャンプ内で植林活動や緑化が進められている。植林は2018年から本格的に開始され、2018年にはUNHCRとそのパートナーが丘陵の安定化と森林再生のため、在来種の樹木・低木・草を植えるプロジェクトを始めた(UNHCR 2021)。さらに、SAFE Plus プロジェクト(FAO, IOM, WFP)では、2019年10〜11月の2か月間にわたって、571ヘクタールに475,000本の苗木が植えられ、同時にキャンプ外でさらに約50万本の苗木が植栽され、合計で100万本以上が植えられた(FAO 2019)。

難民キャンプが多いエリアを車で通り過ぎると、集落が現れた後に難民キャンプが現れ、また集落になる。そんな光景が繰り返された。その日の夕方、難民キャンプの近くにあった市場で車を止め、近隣の人にロヒンギャ人難民について話を聞いてみた。そのうちの一人は次のように説明してくれた。

ロヒンギャの人たちはキャンプの外でも、いろんな仕事をしていますよ。家の修繕や水田の耕作が多いですね。なんらかの仕事があるときは地元の人が雇うんです。ベンガル人が1日700タカで雇えるとしたら、彼らは400-600タカで雇えますからね(注―1タカは1.2~1.3円、2024年11月調査時)。

公的な規定に基づくと難民は外部で仕事をしてはいけない。やっていい仕事は、難民キャンプ内で支援団体が提供する労働だけである。例えば、国連機関や国際NGOが難民を雇用して支援業務を手伝ってもらうことがあるし、通路や壁の修繕をしてもらうこともある(小峯2018)。私たちもキャンプを見学した時、労働に従事するロヒンギャ人難民や、その週の賃金を受け渡しするNGOの活動を見た(笠原2024)。その一方で、難民キャンプに住む人たちは外でも働いている。このことに関して現地に詳しいバングラデシュ人新聞記者が次のように説明してくれた。

ロヒンギャ人には、いろんな職業で働いている人がいます。ロヒンギャ人は安い賃金で働いてくれるからバングラデシュ人も好んで使うんです。男性の場合は、漁師をしている人が多いですね。その他にも魚の干物作り、リキシャ(自転車タクシー)やトムトム(オート三輪タクシー)の運転手、材木業という仕事があります。女性の場合は、ホテルやレストランで働いている人もいますし、売春をしている人もいます。密航ビジネスに手を染めている人もいます。

(2024年11月24日)

こうしてみるとロヒンギャ人難民には地元のベンガル人と密接に関わりあいながら暮らしている人たちもいることがわかってくる。しかし、その一方で、キャンプと外部は有刺鉄線で隔てられている。実は話を聞いていた時、一人のバングラデシュ人が「キャンプの中の治安は悪くなっているらしいねえ、いくつかの勢力が争っているんだよ」と語っていた。

※ ※ ※

ロヒンギャ人難民の難民キャンプが点在するエリアを見て印象的だったのは、難民キャンプと現地ベンガル人のコミュニティで隣り合わせであることであった。私がなじみのあるタイ=ミャンマー国境では難民キャンプは隔絶されたところにある。地元の人々との集落と隣り合っていることはない。それに対してこの辺りの景観が示すのは、そもそも人口圧の高かったところに大量の難民がやってきたことである。バングラデシュ政府は、ロヒンギャ人をミャンマー国籍の外国人としてみなしており、自国との関連性(国民性や統合)を否定している。流入しているから一時的に滞在を許可しているというスタンスなわけだ。そこにはこんなに多くの人数を受け入れるのは、政治的・社会的にも困るというところが本音であろう。しかし、そのバングラデシュ政府の主張とは裏腹にロヒンギャ人とはベンガル人とは限りなく近い存在なのである。

だが、その一方でミャンマー政府の「彼らはバングラデシュからの移民に過ぎず、ミャンマーでの国籍付与に値しない」という姿勢も問題である(こちらに関しては第二回目のエッセイで詳述する)。この3回のエッセイを読み終わるころには、ロヒンギャ人が近代国家の規範に翻弄された人々だということがわかってくるであろう。すなわち、「国境は明確に線引きなされなければならず、人びとはどの国の国民なのかを明確に決めなければならない」という近代国家の制度とロヒンギャの置かれた状況とがうまくかみ合わなかったことで、ロヒンギャ人は、「世界で最も迫害されている少数民族」となってしまったのだ。

私たちはこの翌日、ひとつの難民キャンプを訪問し、難民たちから話を聞いた。第2回目のエッセイではそうした難民たちの声を紹介したい。

参考文献

Bangladesh Breau of Statistics (2023) Population and Housing Census 2022: National Report (volume 1), Ministry of Panning, Bangladesh.

Food and Agriculture Organization (FAO) (2019) “Nearly Half-million Trees Planted in Two Months: FAO Restores Degraded Watersheds and Forests in Cox’s Bazar,”. FAO in Bangladesh, 15 November, https://www.fao.org/bangladesh/news/detail-events/en/c/1251294/ Bangladesh.

Human Rights Council (2017) “Human Rights Council Opens Special Session on the Situation of Human Rights of the Rohingya and Other Minorities in Rakhine State in Myanmar,” United Nations and United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 5 December, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/12/human-rights-council-opens-special-session-situation-human-rights-rohingya

International Crisis Group (ICG) (2025) Bangladesh/Myanmar: The Dangers of a Rohingya Insurgency, Brussels: International Crisis Group.

Mukul, Sharif A. et al. (2019) “Rohingya Refugees and the Environment,” Science, 64(6436):138.

O’Neil, Aaron (2024) “Population of Bangladesh 1800-2020,” Statista, 12 August, https://www.statista.com/statistics/1066829/population-bangladesh-historical/

Palma, Porimol and Mohammed Ali Jinnat (2017) “From Land of Dearth, Despair,” the Daily Star, 9 September, https://www.thedailystar.net/frontpage/land-death-despair-1459498

Prakash, Om (2006) “Empire, Mughal,” John J. McCusker (ed.) History of World Trade since 1450, vol. 1, Thomson Gale.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2021) “Rohingya Refugees Restore Depleted Forest in Bangladesh.” UNHCR, 3 November, https://www.unhcr.org/news/stories/rohingya-refugees-restore-depleted-forest-bangladesh

――(2025a) “Rohingya Population by Location (as of 28 Feb 2025),” Joint Government of Bangladesh-UNHCR Population Factsheet, https://reliefweb.int/node/4140517

―― (2025b) Annual Results Report 2024 Myanmar, UNHCR.

笠原真 (2024) 「迫害逃れ、待っていたのは次の窮状 ロヒンギャ難民キャンプを歩いた」朝日新聞、12月4日、

笠原真 (2025)「(終わらぬ内戦、混迷のミャンマー:上)弱体化する国軍、その場しのぎで死ぬ兵士」朝日新聞、2月19日、https://digital.asahi.com/articles/DA3S16152571.html

小峯茂嗣 (2018)「ロヒンギャ難民問題――現地調査から見えてくる現状と課題」SYNODOS、11月1日、https://synodos.jp/opinion/international/22253/

日下部尚徳 (2019)「ロヒンギャ問題再燃をめぐる地政学」日下部尚徳・石川和雅編『ロヒンギャ問題とは何か』明石書店、14-36頁.

高田峰夫 (2024)「「ロヒンギャ」のチョール移転―バングラデシュ側の対応が意味すること―」『東南アジア研究』62 (1): 47-69.

田中志歩(2019)「バングラデシュ・チッタゴン丘陵地帯における少数民族に関する教育及び言語政策に関する現状」笹川財団Asia Peace Initiative、2月4日、https://www.spf.org/apbi/news/b_190214.html

根本敬 (2019)「ロヒンギャの歴史叙述はどこまで可能か」塩崎悠輝編『ロヒンギャ難民の生存基盤』上智イスラーム研究センター、1-18頁.

近畿大学総合社会学部准教授