Ocean Newsletter

第462号(2019.11.05発行)

持続可能な水産養殖を支える種苗認証制度

[KEYWORDS]魚類養殖/人工種苗/SCSA近畿大学水産研究所教授・所長◆升間主計

世界的に減少傾向にある海洋生物資源の持続可能な利用と保全が求められている一方で水産物の需要が急速に拡大してきている。水産物供給の重要な役割を担っている水産養殖、特に魚類養殖においても天然資源への影響を最小化した持続可能な養殖が求められている。

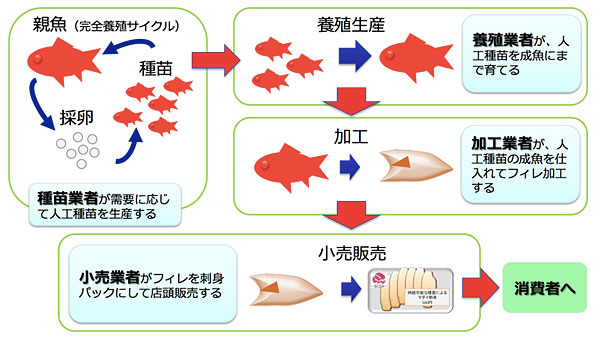

種苗認証制度は、養殖の基点となっている「種苗」を「天然種苗」から「人工種苗」に置き換える駆動力となって持続可能な水産養殖、養殖水産物の供給を目指している。

持続可能な養殖業への潮流

急速な人口の増加の中にあって重要なタンパク源として水産物への需要は世界的に拡大している。海洋の漁獲生産量は1980年代の後半以降、6千万から8千万トン台(海藻類等を除く)と頭打ちの状況にある。一方で、養殖生産量は伸び続け2016年は2,870万トンと漁獲生産量の36%に達している。日本国内においても、かつては1千万トンを超えていた海面漁業も200 海里水域の設定やマイワシ資源の減少などによって大きく減少し、近年では300万トン台にまで減少した一方で、養殖生産量は約60万トン(海藻類を除く)と漁獲量の約20%に達している。このように国内外の水産養殖は水産物供給において重要な地位を占めるようになった。

水産養殖業、特に魚類養殖は、それを営む水面(または陸上)と育成する種苗、育てるための餌を必要とし、海洋環境や海洋生物資源に依存して営まれていることから、その保全は必須の課題である。しかし、海洋漁業資源の状態においては、生産力と釣り合った状態で利用されている資源は、全体の66.9%にまで減少し、過剰漁獲の状態にあると評価されている漁業資源は約40年前に比べて約3倍以上の33.1%に達し、危機的な状況にある(FAO; The State of World Fisheries and Aquaculture 2018)。そこで、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の目標14として「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する」ことが掲げられ、養殖においては、天然資源への影響を最小化した持続可能な養殖業が求められている。

養殖の基点は種苗である。養殖種苗には天然稚魚(時には成魚)を漁獲する方法(天然種苗生産)と管理した親魚から採卵した卵をふ化させ、水槽内で育てた稚魚を利用する方法(人工種苗生産)がある。前者は1928年に香川県安戸池を利用し、世界で初めてのブリ、カンパチ、マダイの海水魚養殖が始まり、1980年代中ごろまで続いた。後者は、1960年代に入り、人工種苗を利用した養殖・放流への研究・技術開発が始まり、現三重大学の伊藤隆氏により1960年に人工種苗の初期餌料となる汽水性プランクトンのシオミズツボワムシの海水培養技術の開発やアユ仔魚の飼育試験によって、海産仔魚への利用が提唱され、さらに培養法の開発、仔稚魚の生育に必要となる必須脂肪酸などの研究により、種苗生産技術は飛躍的に発展した※1 。その結果、マダイ養殖では、1970年代後半には人工種苗の利用が始まり、1990年代には天然種苗に依存しない人工種苗での養殖が広く行われるようになった(図1)。

このような天然に依存しない人工種苗による養殖は日本を起点として世界へも広がっていった。国内では主要な養殖魚種として、マダイを始めとするヒラメ、シマアジ、トラフグなどが挙げられる。一方で、ブリ類やクロマグロ、ウナギなどでは依然として、資源変動が大きく、将来を予測することが難しい天然資源に依存した養殖が行われている。中でも絶滅危惧種として指定されているウナギとクロマグロには養殖種苗としての利用に批判的な意見が起こっている。

■図1 人工種苗による養殖の仕組み

■図1 人工種苗による養殖の仕組み

マーケット・ベースド・アプローチ

近年、持続可能な天然環境・資源の保全に対して、これまでの政府の規制や政策(コマンド・ベースド・アプローチ)ではなく、消費者にエシカル消費を促す市場を用いた政策(マーケット・ベースド・アプローチ)として、環境NGOやWWF(世界自然保護基金)によって水産分野における認証制度が始まった※2、※3。認証制度とは「地球環境の保全」に役立つことを示す客観的な基準およびその基準に照らし合わせて評価するための仕組みである※2。認証制度の中で認められた商品は、天然資源への影響が最小化され、動物福祉、社会経済的側面などについても配慮されたものであることが証明される。

オリンピック・パラリンピックにおいて選手村などへの水産物の調達コードとして2012 年のロンドンオリンピック・パラリンピックから認証制度が採用され、リオと東京のオリンピック・パラリンピックへと引き継がれている。養殖分野では世界的なASC(水産養殖管理協議会)、国内ではMEL(マリンエコラベルジャパン)、AEL(養殖エコラベル)などがあるが、新たに2017年9月に「NPO法人持続可能な水産養殖のための種苗認証協議会(Seedlings Council for Sustainable Aquaculture:SCSA)」が設立された(図2)。SCSAは、「人工種苗」が持続可能な水産養殖を支える重要な手段であるとして、「人工種苗の普及とその社会的認知向上」のために、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立大学法人東京海洋大学、同高知大学、学校法人近畿大学といった養殖業の研究拠点となっている機関の連携によって設立された。対象とする品目は、持続可能な生産方法で生産される人工種苗由来の海産養殖魚類、淡水養殖魚類とそれらの加工品となっている。

■図2 SCSAのロゴ

■図2 SCSAのロゴ

近畿大学における完全養殖のマダイ

近畿大学における完全養殖のマダイ

持続可能な水産養殖のための種苗認証への期待

SCSAの理念(スキーム)の基点となっている人工種苗は、①必要な養殖生産量や経営方針に対して計画的で、無駄を最小化した生産が可能、②最小数の親魚(雌雄各1尾)または完全養殖親魚(人工種苗から育てた親魚)(写真)からの生産が可能であることから、絶滅が危惧されているような魚種(ローカル魚種)でも養殖が可能、③育種(品種改良)などの技術により生産性を高めることが可能、④親や生まれた時から商品までの完全なトレーサビリティを明示することが可能、⑤完全なトレーサビリティによる消費者への安心・安全の明示が可能、⑥認証水産物として海外への輸出拡大が可能、といった多くの特徴、メリットがある。種苗認証制度(SCSA認証)は持続可能な水産養殖を支える認証制度となっている。2017年12月の運用開始以降、すでに6件がSCSA認証(養殖認証4件、CoC※4 認証2件)を取得している(2019年6月現在)。国内では魚離れによる魚介類の国内消費量の減少、サーモンなどの輸入水産物の拡大、燃油や魚粉の高騰、後継者不足など、水産養殖の持続性は危うい状況に晒されている。これらの解決に向けて日本の強みである品質の高い人工種苗を手段として、種苗認証制度の普及と活用に期待したい。(了)

- ※1伊藤 隆(1960): 輪虫の海水培養と保存について.三重県立大学水産学部研究報告、3、708-740.

- ※2石原広恵(2019 a): 認証制度の仕組みとその歴史的な背景.アクアネット、22(1)、36-41.

- ※3石原広恵(2019 b): MSCに見るエコラベル発展の経過.アクアネット、22(2)、58-65.

- ※4CoC: 加工流通過程(Chain of Custody)

第462号(2019.11.05発行)のその他の記事

- セーリング競技支援から考える海洋情報の創出と活用 東京大学大学院新領域創成科学研究科海洋技術環境学専攻助教◆小平 翼

- 持続可能な水産養殖を支える種苗認証制度 近畿大学水産研究所教授・所長◆升間主計

- 世界に誇れる日本製の釣具と共に伝えるべきもの (株)エイテック企画開発マネージャー◆中村宗彦

- 編集後記 帝京大学戦略的イノベーション研究センター客員教授♦窪川かおる