Ocean Newsletter

第396号(2017.02.05発行)

21世紀における日本沿岸の海面上昇:そのメカニズムと将来予測

[KEYWORDS]地球温暖化/黒潮続流/ダウンスケーリング北海道大学教授、第9回海洋立国推進功労者表彰受賞◆見延庄士郎

地球温暖化のさまざまな側面の中でも、社会に大きな影響を与える問題が海面上昇である。

わが国の周辺および沿岸において、21世紀末までにどのような海面上昇が生じるのか、またそのメカニズムは何であるのかを紹介する。

はじめに

地球温暖化のさまざまな側面の中でも、社会に大きな影響を与える問題が海面上昇である。2013年に出版された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の第五次評価報告書で、新たに一章が海面上昇に充てられたことも、海面上昇問題の重要性を表している。わが国周辺および沿岸についても、将来どのような海面高度変化が生じるのかを推定し、かつそのメカニズムを理解することは、将来の温暖化への適応策を議論する上でも重要であろう。そこで本稿ではこれらの点について、われわれが現在進めている最新の研究成果を踏まえて紹介したい。

海面上昇のメカニズム

地球温暖化に伴う海面上昇のメカニズムを理解するには、全海洋で平均した海面高度の上昇である全球海面高度変化と、それからの場所ごとのずれである地域間海面高度変化に分けることが有効である。ある地点の海面高度変化は、両者の和で表される。全球平均の海面上昇は、主として海水の熱膨張と、陸氷が融けた水が海に注ぎ込むことによってもたらされ、両者の寄与はおおむね同程度である。陸氷としては、南極およびグリーンランドの氷床と山岳氷河がある。地域間海面高度変化をもたらすのは、陸氷融解および地下水放出に伴う重力変化による海水の再配置、陸氷と海水の間の重量配分が地殻の沈降隆起を引き起こす氷河性地殻均衡、そして海洋を駆動する熱、塩分と風の変化がもたらす海洋の変化である。最後にあげた海洋の変化が、日本周辺の海面上昇の空間分布を形成する上で重要である。

海面高度の将来変化予測は、数値気候モデルに含まれる海洋の変化と、含まれない陸氷融解と氷河性地殻均衡などの効果を別々に求めて、それらを合算して得られる。気候モデルの将来予測は、未来の温室効果ガス濃度および土地利用などが不確実であるため、いくつかのシナリオを定めそれにしたがって予測を行っている。IPCC第五次評価報告書で採用されたシナリオは、RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5の4つで、RCPとは代表的濃度経路を意味し、それに続く数値が大きいほど温暖化の効果が大きいシナリオである。2015年のパリ協定における目標である気温上昇を2℃以下に抑えるためには、気候モデル間の不確実性を考慮すると二酸化炭素の排出量をRCP2.6シナリオ以下に抑えることが必要である一方、近年の二酸化炭素の排出量はRCP8.5をやや上回っている。

日本付近の海面上昇

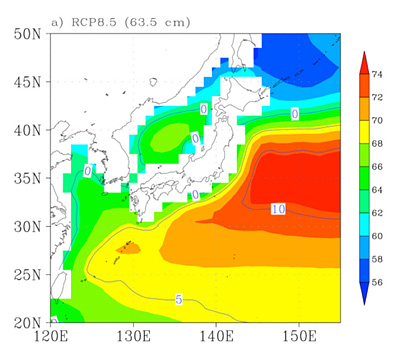

■図1 (a)RCP8.5シナリオにおいて21の平均としてCMIP5モデル実験より得られた2081-2100年と1986-2005年との間の海面高度変化および海面高度変化の全球平均からのずれ(等値線)。

■図1 (a)RCP8.5シナリオにおいて21の平均としてCMIP5モデル実験より得られた2081-2100年と1986-2005年との間の海面高度変化および海面高度変化の全球平均からのずれ(等値線)。

RCP8.5シナリオにおける日本付近の20世紀末から21世紀末にかけての複数気候モデルの平均で得られた海面高度変化を図1に示す。日本の東方では、全球平均よりも大きな海面上昇が生じており、その大きさは10cm以上に達する。気候モデルにおける海洋の変化を解析したところ、この日本東方の海面上昇は、日本の南東に存在する北太平洋亜熱帯モード※1と呼ばれる水塊が暖まることによって生じる熱膨張と、風系の変化によって日本の東を東方に流れる黒潮続流※2が北上することによって生じていることが明らかになった。亜熱帯モード水の変化の寄与が大きいモデルが多いが、黒潮続流の北上がより重要であるモデルも一定数存在する。黒潮続流の南では海面高度が高く、北では低いために、黒潮続流が北上すると続流の位置で海面高度が上昇するのである。

日本沿岸の海面上昇

図1に示した日本付近の海面高度上昇の大きな特徴は、日本沿岸での海面高度が、東方海上よりも低く抑えられていることである。この沿岸での海面上昇の抑制は、北太平洋亜寒帯域の低い海面高度の情報が、千島列島および日本の東岸を南に伝播する沿岸ケルビン波と呼ばれる波によって、日本沿岸に伝わってくるために生じる。つまり沿岸ケルビン波が日本沿岸を海面上昇から守る盾となっている。

日本沿岸での海面上昇をより詳しく調べるために、気候モデルの境界条件を用いて領域海洋モデルを駆動する力学的ダウンスケーリング※3を行った。これはわれわれが知る限り、海面上昇の研究において、力学的ダウンスケーリングを行った初めての研究である。気候モデルの格子間隔は緯度経度1度程度と粗いために、現実的な狭く強い海流を表現できず、またわが国周辺の海洋循環にとって重要な津軽・対馬・宗谷海峡が適切に表現されていない。これらの問題は、より細かい格子間隔のモデルを用いることで大きく改善する。

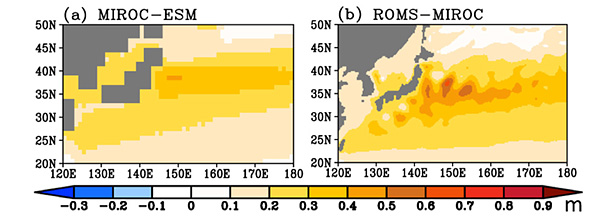

図2にダウンスケール結果の一例を示す。日本東方海域でダウンスケールモデルの方が気候モデルよりも、はるかに大きな海面上昇を示している。ダウンスケールモデルでは狭く強い黒潮続流が再現できているために、黒潮続流の北上が大きな海面上昇をもたらしている。

一方沖合とは異なり、本州・四国・九州沿岸の水位上昇ではダウンスケールモデルと気候モデルとにそれほどの違いは見られず、差は10 cm以内となった。気候モデルとダウンスケールモデルの間での海面上昇の違いが、沖合で大きく沿岸で小さいという特徴は、われわれが行った3つの気候モデルのダウンスケールに共通している。これは上述の沿岸ケルビン波の盾効果が、低解像度の気候モデルでも高解像度のダウンスケールモデルでも、共通して働いているためであろう。

ただし沿岸ケルビン波による盾効果のより正確な推定と、その効果が及ばない離島での海面上昇にはさらなる研究が必要である。われわれのダウンスケールモデルでも、本州・四国・九州が一体化しているため、四国・九州について盾効果が過大となっている可能性がある。もしこれらの島で盾効果がより弱い場合には、より大きな海面上昇が生じる。さらに、伊豆・小笠原諸島や琉球諸島の島々は盾効果の範囲外であり、主要四島以上の大きな海面上昇が生じ得ることが図2から予想される。たとえば、沖縄本島での海面上昇のダウンスケールモデル結果が全球平均よりも30 cm以上も大きいモデルもあった。これらの問題を詳しく調べるには、われわれが用いた格子解像度0.25度の海洋モデルでは不十分であり、0.1度格子あるいはそれ以上に細かい格子間隔の海洋モデルを用いるダウンスケーリングが必要であろう。(了)

■図2 (a)RCP8.5シナリオでの気候モデルMIROC-ESMと

■図2 (a)RCP8.5シナリオでの気候モデルMIROC-ESMと

(b)そのダウンスケールモデルにおける2081-2100年と1981-2000年との間の海面高度変化の全球平均からの差。

- ※1気象庁HP知識解説 > 海洋内部の知識 > 北太平洋亜熱帯モード水 http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/obs/knowledge/stmw/stmw_ref.html

- ※2気象庁HP知識解説 > 海水温・海流の知識 > 海洋の循環 http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/obs/knowledge/circulation.html

- ※3力学的ダウンスケーリング=高解像度の数値モデルを用いてデータを空間詳細化し、データの信頼性を高め、ユーザーのニーズをよりよく満たすデータを作成する方法。

第396号(2017.02.05発行)のその他の記事

- 船舶バラスト水管理条約の発効と課題 (公社)日本海難防止協会海洋汚染防止研究部主任研究員◆水成 剛

- 21世紀における日本沿岸の海面上昇:そのメカニズムと将来予測 北海道大学教授、第9回海洋立国推進功労者表彰受賞◆見延庄士郎

- 楽じゃないけど楽しい未知への挑戦~手作り水族館から有明海の再生へ~ やながわ有明海水族館館長◆小宮春平

- 編集後記 山梨県立富士山世界遺産センター所長◆秋道智彌