起業をつうじた社会課題解決⑨ ~自然と地域を守る、カンボジア発サステナブル・ツーリズム~

笹川平和財団が実施するジェンダー視点を持つ起業家支援事業「Cnaiアクセラレータープログラム」。第三期Cnaiアクセラレータープログラムのファイナリストの一人である、Solo Landscapes(ソロ・ランドスケープス)のCo-Founder & CEOであるVanda Horn(ヴァンダ・ホーン)さんに話しを聞いた。

移住労働者の児童の就学促進事業では、周辺諸国からの移住者を多く受け入れているタイで、移住労働者の子どもたちがタイの公教育を継続的に受けられるように、制度の周知やタイ語学習の支援を行っています。日本の多文化共生に向けた教育経験を参考にしていただくため、パイロット地域の1つであるバンコク都の関係者に、日本における外国につながる子どもたちへの教育の取組みを、新宿区と横浜市で見学していただきました。

今回の参加者は、バンコク都教育部副部長ソンソーン・ガラヤーナスントーン氏、プラウェート区長ディチャー・コンシー氏、バーンクンティアン区長パッサラー・ナティートーン氏、バーンボン区長ラオー・タンセン氏でした。本事業を共に実施している公益財団法人国際労働財団バンコク事務所 マネジャーのラックスダー キアットマニーラット氏が通訳として参加しました。

7月16日に本事業を共に実施している野毛坂グローカル奥井代表と共に当財団にて、バンコク都全域および各区における外国人児童生徒の教育状況について意見交換しました。また、国際労働財団本部を訪問し、意見交換しました。さらに、新宿区のしんじゅく多文化共生プラザを訪問し、プラザの活動を伺いました。 新宿区には約5万人の外国人住民が133の国や地域からきており、区内の全住民の約14%を占めています。

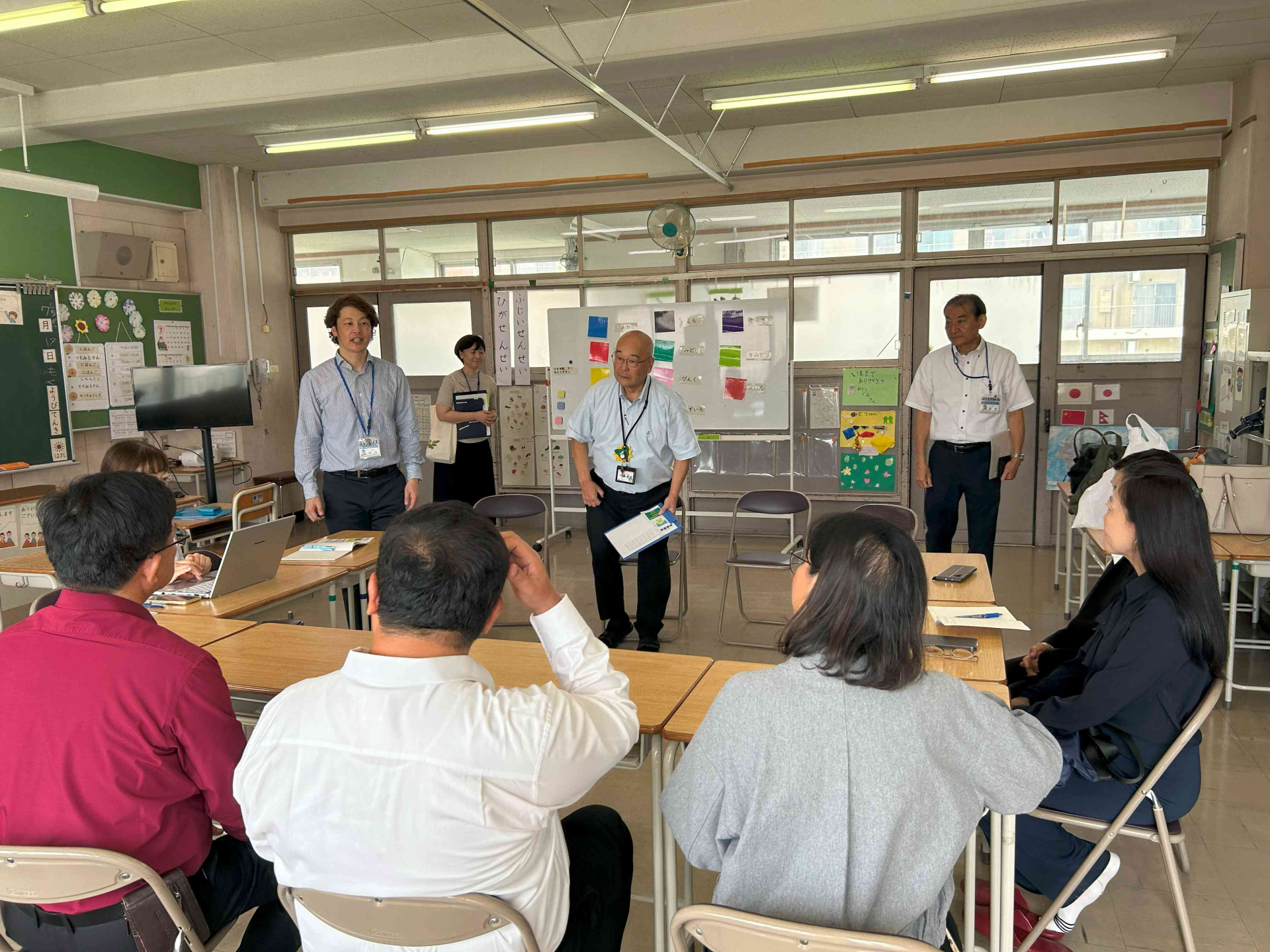

7月17日には、横浜市立鶴見小学校を訪問し、校長先生方からお話を伺い他の学校からも子どもたちが通っている日本語支援拠点施設「鶴見ひまわり」と、鶴見小学校の国際教室を見学しました。外国につながる児童生徒は、「鶴見ひまわり」でまず日本語と日本の学校生活について、先生方から愛情を持って教えていただき、日本での学校生活をスタートできていること、その後も国際教室でしっかり個別にサポートされていることに、参加者は感銘を受け、バンコク都でもこのように実施していきたい、と話していました。

特に、最初に日本語の初期支援を得られていること、そこで日本の学校生活・文化についても教わっていることについて、「とても大切だ」と繰り返し言っていました。そして、外国につながる子どもたちの約半数が、国際教室である程度の期間サポートを受けた後、在籍学級で問題なく学べていることに、感銘を受けていました。

横浜市立鶴見小学校の皆さまとバンコク都関係者

横浜市教育委員会の方とバンコク都関係者

参加者のガラヤーナスントーン氏は、外国人児童生徒と日本人生徒とが共に学ぶ機会を平等に提供することに重点を置いていること、外国からの生徒がスムーズに日本の学校生活に適応できるよう、日本語指導と学校生活体験をひまわり教室で提供していることに感銘を受けたと述べました。さらに、横浜市教育委員会で、教員が外国人児童生徒への対応についての理解を深めるための研修を行っていることが印象深いと述べました。

バンコク都は今後、しんじゅく多文化共生プラザのようなセンターの設立や、タイ語学習支援プログラムのカリキュラムの開発や、保護者への入学前ガイダンスの実施を検討しています。

当財団ではパイロット地域において移住労働者の児童が公教育にアクセスできるよう、就学促進ボランティアの研修や、日本語初期支援に相当するタイ語学習支援プログラムを実施していきます。