起業をつうじた社会課題解決⑨ ~自然と地域を守る、カンボジア発サステナブル・ツーリズム~

笹川平和財団が実施するジェンダー視点を持つ起業家支援事業「Cnaiアクセラレータープログラム」。第三期Cnaiアクセラレータープログラムのファイナリストの一人である、Solo Landscapes(ソロ・ランドスケープス)のCo-Founder & CEOであるVanda Horn(ヴァンダ・ホーン)さんに話しを聞いた。

女性起業家にとって、市場や資本にアクセスする際の障壁は、コロナ禍のなか、ますます高くなっていると言われています。『Building Back Better (より良い復興)』のために、どのような女性起業家支援が中間支援組織や投資家に求められているのでしょうか。

笹川平和財団・ジェンダーイノベーション事業グループの松野文香グループ長は、AVPNが10月26日と27日に主催した東南アジアサミットの「Building Back Better by Empowering Women Entrepreneurs(女性起業家をエンパワーし、より良い復興を目指す)」のセッションにパネリストとして参加しました。

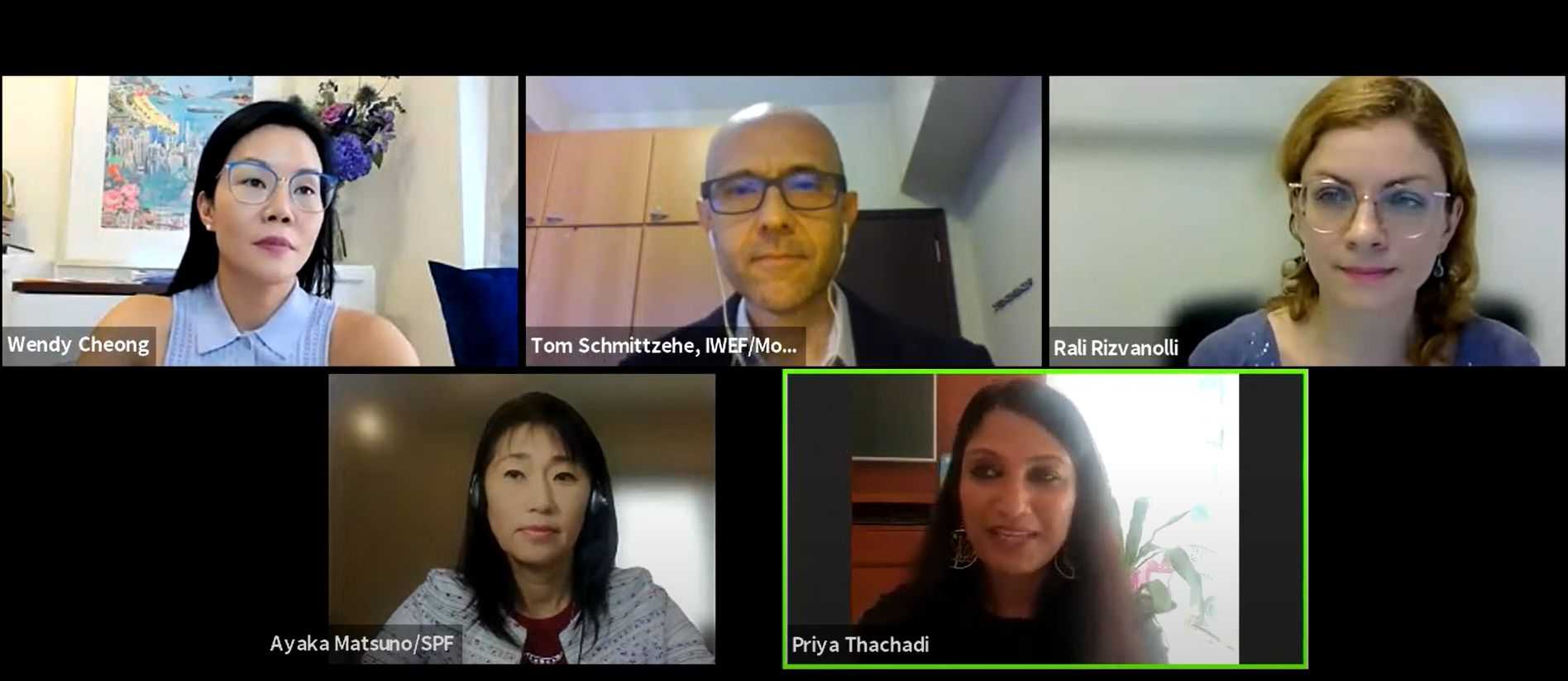

本セッションは、フィリピンの中間支援組織Vilgroの代表であるプリヤ・サチャーディ氏をモデレーターとし、Moody's Investors Serviceアジア太平洋地域代表のウェンディ・チョン氏、EMIIF Sarona Asset Management投資ディレクターのラリスタ・リズヴァンノーリ氏および、Moonshot Venturesの共同設立者トム・シュミッツェー氏が松野グループ長と共にパネリストとして参加しました。

まず、サチャーディ氏は女性起業家支援のチャンピオンとして活躍している4人をセッションに歓迎した後、各パネリストがどのように女性起業家の支援を行っているかを聞きました。松野グループ長は、当財団の行う女性起業家支援は2種類あるとし、2017に設立したアジア女性インパクト基金(AWIF)と、中間支援組織など、ローカルや地域のパートナー団体と協働し実施する技術的支援を挙げました。

セッション登壇者(左上から横方向)::ウェンディ・チョン氏(Moody's Investors Service アジア太平洋地域代表)、トム・シュミッツェー氏(Moonshot Ventures 共同設立者)、ラリスタ・リズヴァンノーリ氏(EMIIF Sarona Asset Management 投資ディレクター)、松野文香(SPF ジェンダーイノベーション事業グループ グループ長)、プリヤ・サチャーディ氏(Vilgro 代表 )

【女性起業家を取り巻く課題について】

モデレーターのサチャーディ氏が一番初めにパネリストに投げかけた質問は、東南アジアにおける、女性起業家が直面している課題についてです。

これに対して、まずチョン氏は、女性起業家は男性と違い、そもそもビジネスを行うにあたり障壁が高く、例えば、女性は起業やビジネス経験、およびネットワークが限られていることが多く、また限られた時間のなかで家事とビジネスに従事しなければならないと主張しました。加えて、女性を取り巻く法制度が問題だとして、ラオスやインドネシアにおいて、女性と男性で異なる財産権を挙げ、このような社会的な環境が、女性起業家が持続可能なビジネスを行うにあたって課題となると述べました。

次に、リズヴァンノーリ氏は、EMIIF Sarona Asset Managementは10年以上投資を行っているが、女性のファンドマネージャーの数は依然として少ないと述べました。特にコロナ禍において出張などに制限がかかり、デューデリジェンスがしにくくなった現在、以前にも増してリスク回避思考に陥ったことは、女性起業家に投資するなどし、投資先を多様化させる際の障壁となるのではないかと問題視しました。

松野グループ長は、いわゆる「ミッシングミドル」の問題を挙げ、女性起業家の多くが従事する小規模ながら急成長している企業(SGBs)は、マイクロファイナンスの対象としては大きいが、VCなどのプライベートエクイティの投資先となるには小さいため、資金の需要と供給の間に投資対象におけるギャップがあると述べました。また、そのような問題に対処し、ミッシングミドルにいる女性起業家の資金調達のギャップを解消すべく組成されたBeacon Fundを紹介しました。このファンドには、アジア女性インパクト基金も投資家として出資しています。加えて、女性に対する無意識のバイアスを課題として挙げ、投資家や技術支援の提供者が無意識のバイアスを乗り越えるためアイディアと手法が含まれるトレーニング・キットであるGLIA toolkitを紹介しました。

最後にシュミッツェー氏は、コロナ禍において、多くのビジネスはデジタル・エコノミーに移行しているが、女性起業家の多くが従事しているインフォーマル・エコノミーではその移行が極めて困難であるとし、デジタル・デバイドを問題視しました。

【革新的な介入策について】

続いて、サチャーディ氏は、より良い復興を目指すに際に直面する、これらの課題に関し、Moody's Investors Serviceがどのような取り組みを行っているかをチョン氏に質問しました。チョン氏は、Moody's Investors Serviceは女性起業家に金融知識、ビジネススキル、ツールなどを提供していると、2018年にローンチした「We shape together」プログラムやAPVNと協働したクレジット・トレーニングを例に挙げながら説明しました。

また、サチャーディ氏は、松野グループ長とリズヴァンノーリ氏に対し、パンデミックが女性起業家に偏って影響を与えているなか、さらに悪化したと思われるジェンダー・ファイナンス・ギャップを解決するためには、どのような投資アプローチが必要かを質問しました。

リズヴァンノーリ氏は、すべてのステークホルダーがエコシステムの一部として果たす役割があると述べた上で、例えば公的機関であるオーストラリア政府が実施している、

Investment in Womenプログラムや、ブレンデッドファイナンスといった革新的な投資手法は、民間が投資を決める際に非常に有効であると紹介しました。また、EMIIF Sarona Asset Managementのような民間組織、NGOおよび政府がコンソーシアムにおいて協働してジェンダーレンズ・インパクト戦略を考え、ジェンダーに関するベースラインや評価指標を一丸となって整えることが重要であると述べました。

これに対し、松野グループ長は、持続可能なリターンと社会的インパクト両方がジェンダー投資にとって重要であるが、特に社会的インパクトをどのように測るか、どのように達成するかが重要だと述べました。また、インパクト評価・管理(IMM)を整えるとともに、ジェンダー投資への関心をさらに高め、多くの人を動機づける必要があるとし、次世代のジェンダー投資家を育てるためにAVPNと実施しているGender Lens Investment (GLI)フェローシッププログラムを紹介しました。

最後に、サチャーディ氏は、シュミッツェー氏に対して、インドネシアの女性起業家に適した資本を確保するために、どのような介入策が求められているか質問しました。シュミッツェー氏は、民間投資家に対する障壁を減らすために、ブランデッド・ファイナンスの可能性を挙げるとともに、インパクト投資に責任説明がまだ求められていない点が問題だとし、インパクトを測定し、それがインセンティブとなるような仕組みを作る必要があると述べました。

【協働アプローチについて】

セッションを締めくくるにあたり、サチャーディ氏は、女性とそのビジネスを支援する環境を整えるためにどのような協働が求められているかをパネリストに聞きました。

チョン氏はまず、多くの人が女性起業家の現状を知る必要があるとして、昨今Moody's Investors Serviceが発表したリサーチを紹介するとともに、本セッションのように異なる視点を持つ人々が協働する場が必要だと言いました。また、シュミッツェー氏は、インパクト投資の世界では特に横の繋がりが構築しにくいと述べ、女性起業家を支援するために、エコシステム内の協調・協力をさらに行っていきたいと言いました。

最後に、サチャーディ氏は、女性起業家支援はチェックリストを作り項目を埋めていくだけではなく、真に効果的な具体的な行動を他のパートナーと協働し行うことが重要であると述べました。