2025冬休み特別企画「日本と中国の漢字を楽しもう!」開催報告

笹川日中友好基金は、沼津国際交流協会と共催で、小・中学生と保護者を対象とした「日本と中国の漢字を楽しもう!」ワークショップをぬまづ健康福祉プラザ内サンウェルぬまづ大会議室で実施しました。日本と中国の「漢字」をテーマに、クイズを交えながら漢字の伝来の歴史や漢字の特徴をワークショップ形式で学んだ後に、各自で考えた新しい「漢字」について発表しました。講師兼ファシリテーターは、元中国国際放送局アナウンサーの高橋恵子さんが務めました。

笹川日中友好基金は、TOPPANホールディングス(株)印刷博物館および調布エフエム放送株式会社の協力を得て、小学生を対象とした夏休み特別企画イベント「日本と中国の漢字を楽しもう!」を実施しました。日本と中国の共通文化である「漢字」をテーマに、ワークショップ形式で行われ、子どもたちは漢字の成り立ちや歴史を学び、最後に自ら考えた新しい「漢字」を発表しました。講師兼ファシリテーターは、元中国国際放送局アナウンサーの高橋恵子さんと富澤康代さんが務めました。

1回目のワークショップ(7月30日実施)は調布エフエム放送株式会社との共催で、調布市文化会館「たづくり」12階大会議場にて実施しました。この日は、調布市内の小学4・5年生の5名とその保護者が参加しました。

前半では、漢字は中国から日本に伝わり、その漢字を基に平仮名やカタカナが生まれたこと、漢字は4つに分類できること、日本から中国に伝わった漢字もあること、漢字には私たちが日常で使う漢字のほか、簡体字や繁体字があることなどを学びました。合間に富澤先生による漢字クイズを交えるなど、子どもたちが楽しみながら学べる工夫が取り入れられていました。

作品発表後の記念撮影。横山先生から、参加者が考案した新しい漢字に込められたアイディアについて丁寧な解説をいただきました。(7月30日、調布市文化会館「たづくり」)

2回目のワークショップ(8月24日実施)は印刷博物館との共催で実施しました。この日は、東京・神奈川・埼玉・千葉に住む小学4年生から6年生までの20名とその保護者が参加しました。

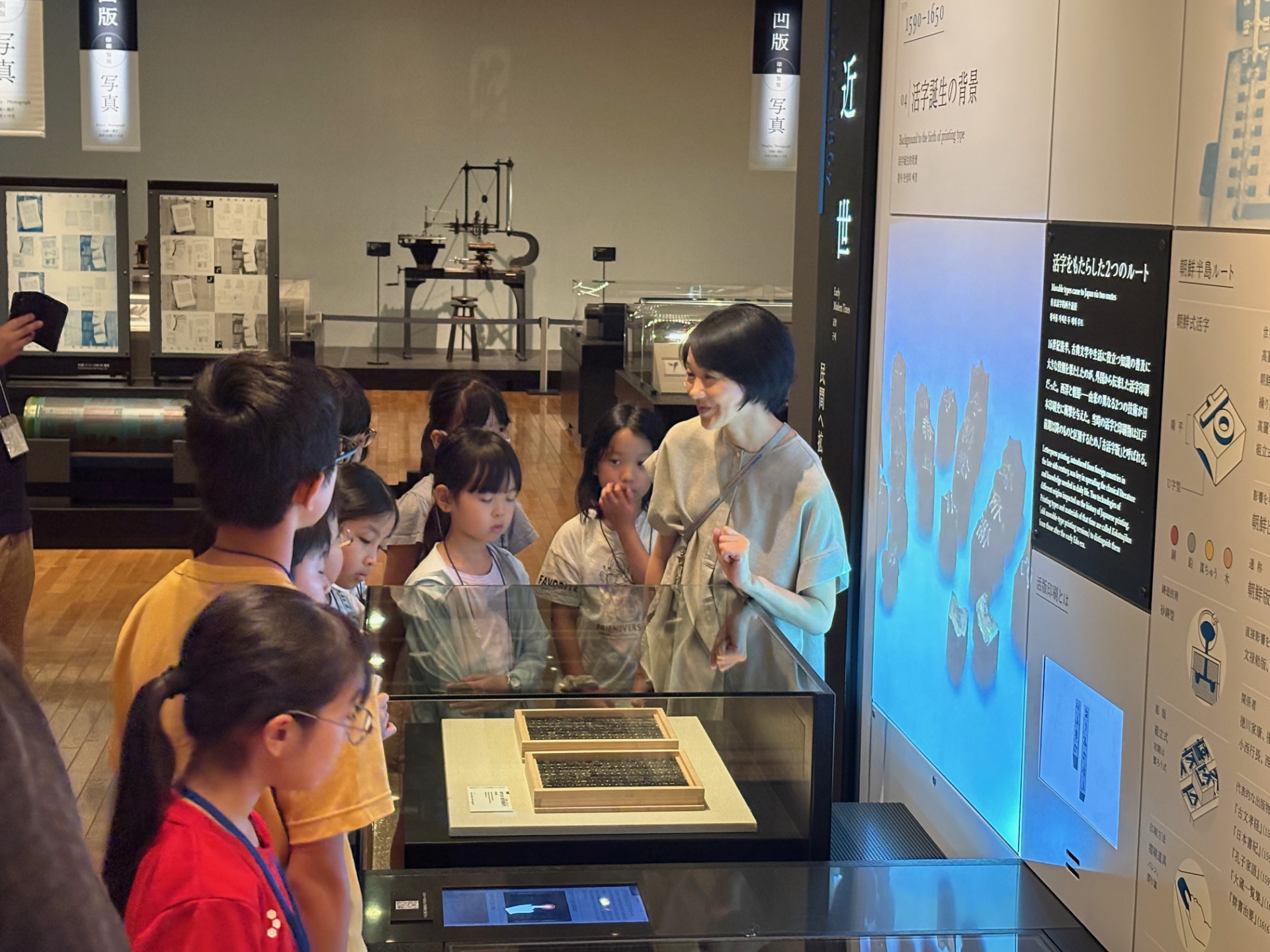

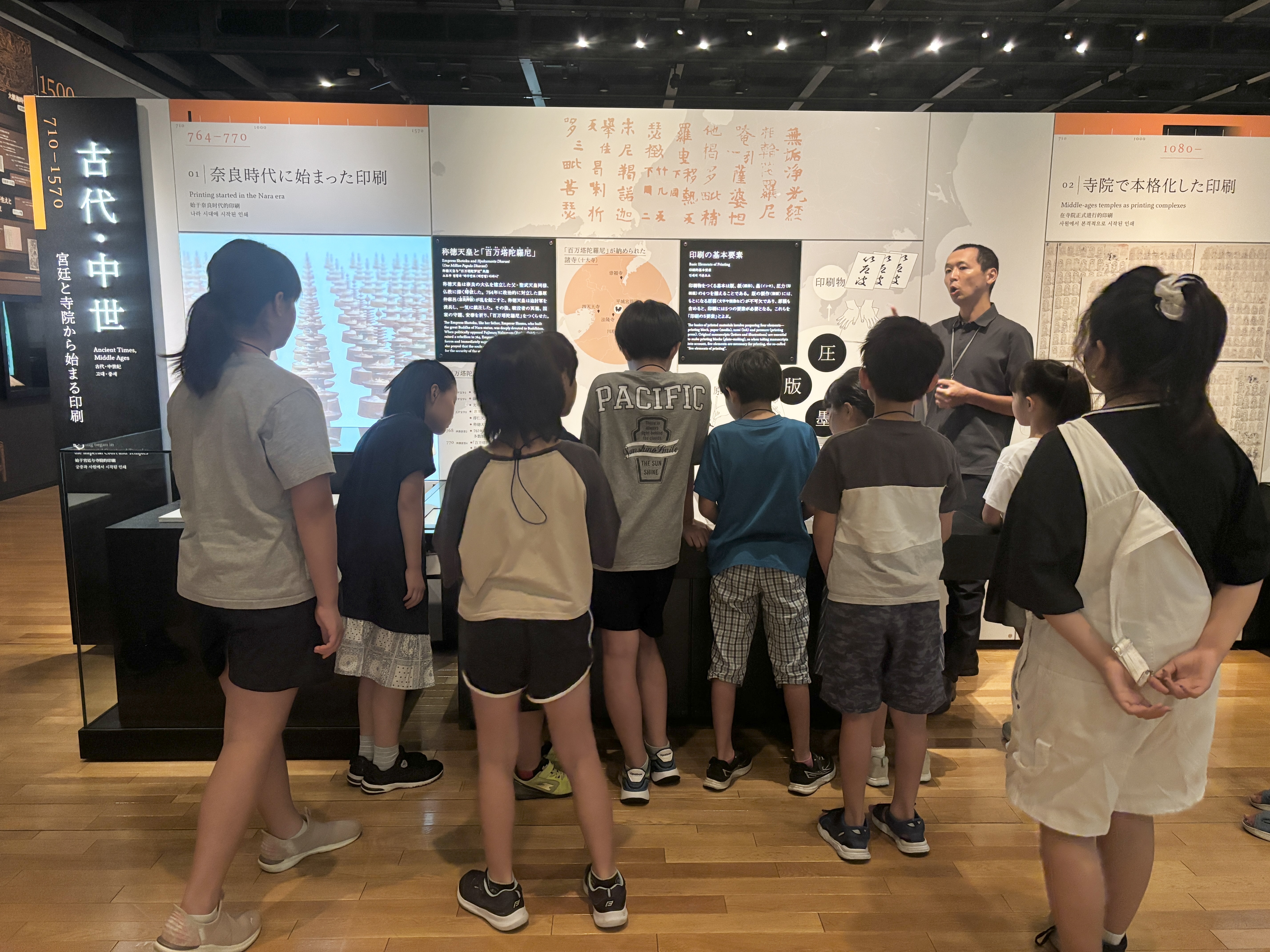

ワークショップの基本構成は前回とほぼ同じですが、こちらでは冒頭に印刷博物館の見学がありました。子どもたちは学芸員の石橋さんと前原さんから、「印刷に必要な紙が紀元前に中国で誕生し、その後中国を起点に印刷が始まったことで多くの人々に正確な情報が伝わるようになった」ことなどの説明を受け、印刷の広がりや発展について学びました。また、奈良時代に印刷された「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)」を見ながら、日本の印刷の歴史についても学びました。

印刷博物館見学の様子。人類が文字を発明し、記録を残してきた歴史と、それを支えた技術の進化について学びました。

日本初の「銅版活字」を見ながら、漢字の広がりと背景にあった技術を学びました。

日本の近代において西洋文化を取り入れる中で多くの和製漢語が生まれた歴史を学びました。

発表後の記念撮影。想像力あふれる、たくさんの魅力的な漢字が誕生しました。(8月24日、印刷博物館)