笹川日中友好基金

笹川日中友好基金

日本人の中国に対する意識調査2023

分析結果報告書

2024.01.05

20分

日本人の中国に対する意識調査(2023 年度:以下「本調査」と略す)が完了した。すでにその単純集計などの基礎的な資料は笹川平和財団日中友好基金のホームページで公開されている(※1)。そのため、本報告書では本調査をデザインするにあたって留意した点に触れるとともに、昨年度から継続して質問された項目の結果を概観する。また、日本の対中認識の特徴を考えるにあたって重要なキーワードとなる「世代」と「知識」に焦点を絞り、これに関して得られた知見を提供したい。

1.調査デザインの際の留意点

調査票をデザインするにあたり、最初に行ったのは調査項目のチェックである。具体的には、毎年継続して行う質問を決めると同時に、毎年調査したとしてもあまり大きな変化が生じると思えない項目はカットした。その代わりに今だから問う必要のある項目や、前回には必要性があまり意識されていなかったものの収集する価値があると思われる項目を洗い出した。これら一連の作業を開始したのが2023 年6 月19 日(月)で、そこでの議論を踏まえてオンラインでの質問票がデザインされたのが6 月28 日(水)である。後述するように、第二回の調査となる今年度の調査から調査対象者の中国への知識を問う質問を新設したため、そのワーディングの妥当性をチェックするプリテストを行った上で、調査開始の9 日前に調査票の設計を終えて調査の実施を待った。

また今年度は、調査協力者に声をかけ、調査票への回答にあたり考えていたことをめぐって意見を交換するフォーカス・グループ・インタビューも行った(※2)。2023 年9 月13 日(水)に10 歳代から60 歳代までの、男性2 名、女性3 名の合計5 名を対象に、どのような考えから回答を導いたのかについて聞き取りを行った。聞き取りの結果は対外的に公開されていないが、本報告書の執筆を含め、調査結果を解釈する際に役立っている。

また今年度は、調査協力者に声をかけ、調査票への回答にあたり考えていたことをめぐって意見を交換するフォーカス・グループ・インタビューも行った(※2)。2023 年9 月13 日(水)に10 歳代から60 歳代までの、男性2 名、女性3 名の合計5 名を対象に、どのような考えから回答を導いたのかについて聞き取りを行った。聞き取りの結果は対外的に公開されていないが、本報告書の執筆を含め、調査結果を解釈する際に役立っている。

※1 日本人の中国に対する意識調査2023 https://www.spf.org/china/news/20231128.html

※2 というのも、昨年度の質問票の中に海外における友人の有無に関する質問があり、回答者に韓国、中国、台湾、米国に友人がいるかどうかを聞いているものの、その調査結果を台湾で報告した際「日本人にとっての友人とは何か。台湾人が考える友人の定義よりも狭い気がする」といったコメントを受けたことによる。どのような人を友人と見なすかをインタビューで聞き出していれば、質問票の回答の結果をより正確に読み解くことができたはずだ、というわけである。なおインタビュー対象者を決める際に最も重視したのは年齢で、各年齢層から1 名ずつ調査対象者が選ばれるように工夫した。というのも、昨年度の調査からも、対中認識をめぐっては世代差が存在していることが明らかになっていたからである。

※2 というのも、昨年度の質問票の中に海外における友人の有無に関する質問があり、回答者に韓国、中国、台湾、米国に友人がいるかどうかを聞いているものの、その調査結果を台湾で報告した際「日本人にとっての友人とは何か。台湾人が考える友人の定義よりも狭い気がする」といったコメントを受けたことによる。どのような人を友人と見なすかをインタビューで聞き出していれば、質問票の回答の結果をより正確に読み解くことができたはずだ、というわけである。なおインタビュー対象者を決める際に最も重視したのは年齢で、各年齢層から1 名ずつ調査対象者が選ばれるように工夫した。というのも、昨年度の調査からも、対中認識をめぐっては世代差が存在していることが明らかになっていたからである。

ちなみに、今年度の調査票から落とされた質問は、①「(中国、韓国、台湾、米国に)親しみを感じる/感じない理由」「(中国、韓国、台湾、アメリカに)」、②「(中国、韓国、台湾、米国に)関心があるとすれば、その領域」、③「(中国、韓国、台湾、米国に)関心があるとすれば、その情報源」、④「(中国、韓国、台湾、米国への)渡航経験の有無」の4 つである。これらの質問は、一年の間で大きく変化するとは考えにくく、質問数も多いので、今年度の質問票から落とすことなった。他方で、(中国語、韓国語、英語の)語学運用能力」は、「(中国、韓国、台湾、米国)に関する情報を得る際に用いる言語」へと内容を替え、また「(中国、韓国、台湾、米国)におけるメディアへの信頼」は 「以下の国/地域のメディアによる日本に対する報道を、あなたはどの程度信頼していますか」という具合に、漠然としたメディアへの信頼から日本に対する報道への信頼へと、評価対象を変えている(※3)。

他方で、本調査から加えられた質問には、①「中国の政治や経済、文化などについての認知」(Q7)、②「中国や日中関係の変化に対する評価」(Q8)、③「今後の中国との付き合い方に対する評価」(Q9)の3 つがある。①については、中国への知識が増えることが対中認識の改善に繋がるかどうかを知る必要があると判断したため、②については、過去の中国への記憶と現在の認識とのギャップが対中認識に影響を与えているのではないかと考えたからである。

また③については、経済安全保障など、どちらかといえば中国と付き合う際のリスクが強調される状況にあって、調査対象者がどのように中国との付き合いを考えているのかを調べる必要があると判断されてのことである。ともあれ、それ以外の質問は昨年度も聞かれた質問ということになる。

他方で、本調査から加えられた質問には、①「中国の政治や経済、文化などについての認知」(Q7)、②「中国や日中関係の変化に対する評価」(Q8)、③「今後の中国との付き合い方に対する評価」(Q9)の3 つがある。①については、中国への知識が増えることが対中認識の改善に繋がるかどうかを知る必要があると判断したため、②については、過去の中国への記憶と現在の認識とのギャップが対中認識に影響を与えているのではないかと考えたからである。

また③については、経済安全保障など、どちらかといえば中国と付き合う際のリスクが強調される状況にあって、調査対象者がどのように中国との付き合いを考えているのかを調べる必要があると判断されてのことである。ともあれ、それ以外の質問は昨年度も聞かれた質問ということになる。

※3 これも、2022 年度の調査結果を台湾で報告した際に、「台湾内部では自身のメディアに対する信頼が低いのに、なぜ台湾のメディア事情に詳しくない日本の調査対象者が、これまでに台湾のメディアに対する信頼が高いのか」との疑問が出されたことに起因している。

2.昨年度との結果の異同

本調査の中で経年比較ができるのは、①(中国、韓国、台湾、米国への)親近感、②(中国、韓国、台湾、米国への)関心度、③日中関係への評価、④日中関係進展のための有効な取り組み、⑤日中関係の取り組み主体として民間と政府のどちらが重責を担うべきか、⑥日中間の民間交流に対する評価の6 つの項目である。

経年比較に特化した分析結果は、全体の報告書とは別の文書として笹川平和財団のホームページに掲載されているが(※4)、概して変化は少ない。

親近感や関心度については、中国と韓国への評価が低く、台湾と米国への評価が低い点で大きな変化は見られない。日中関係を「良好だと思わない」か「あまり良好だと思わない」と判断している者の割合は、75.275.2%から70.270.2%へ微減しているとはいえ、その多くが「一概にいえない」とする回答の増加に伴う変化となっている。良好でない理由としては「価値観が異なる」「安全保障上の脅威」といった回答が6 割前後を占め、地政学的理由を挙げる者が昨年同様に多い。

日中関係を好転させるための取組みについては意見が分かれ、「国家首脳の定期的相互訪問」「日中両国間の政治・安全保障関係の強化」「文化・芸術をはじめとする様々な分野の交流の促進」「日本と中国の経済関係の強化」といった選択肢に25~30%の回答が集まっており、その基本パターンに変化は見られない。政府と民間のどちらが主な役割を果たすべきかとする問いに対する回答も、政府とする回答が45%前後、民間とする回答が1515%前後と、前者が後者の3 倍程度になっている点でも、この間変化は見られていない。

ほぼ唯一、変化したと思われるのが韓国に対する評価である。韓国に対する親近感の低さや関心の低さが一段落し、否定的な回答の割合が56.4%から47.3%、43.4%から36.3%へとそれぞれ低下しているのである。他方で、肯定的な回答の割合はさほど増えていないのだが、いずれにせよ、対韓感情が改善傾向にあることは間違いない。2022 年に誕生した尹錫悦政権は、その前の文在寅政権とは明らかに異なる対日政策を実施しており、こうした政府レベルでの関係改善の動きが日本の対韓感情を前向きにしているのだろう。逆に言えば、日中間ではこうした変化が生じておらず、関係改善のための視野も開けていない状態だと言える。

では、こうした局面を打開するにはどうしたらよいか?本調査で得られたデータを分析してみると、対中認識に関連している変数が2 つあることに気づく。1 つは回答者の属性のうち世代/年齢コーホートであり、もう1 つは中国の社会や政治、文化などに対して持っている知識の量と質である。しかも、この2 つの変数は互いに関連しているのだが、この点について以下、深掘りしていきたい。

経年比較に特化した分析結果は、全体の報告書とは別の文書として笹川平和財団のホームページに掲載されているが(※4)、概して変化は少ない。

親近感や関心度については、中国と韓国への評価が低く、台湾と米国への評価が低い点で大きな変化は見られない。日中関係を「良好だと思わない」か「あまり良好だと思わない」と判断している者の割合は、75.275.2%から70.270.2%へ微減しているとはいえ、その多くが「一概にいえない」とする回答の増加に伴う変化となっている。良好でない理由としては「価値観が異なる」「安全保障上の脅威」といった回答が6 割前後を占め、地政学的理由を挙げる者が昨年同様に多い。

日中関係を好転させるための取組みについては意見が分かれ、「国家首脳の定期的相互訪問」「日中両国間の政治・安全保障関係の強化」「文化・芸術をはじめとする様々な分野の交流の促進」「日本と中国の経済関係の強化」といった選択肢に25~30%の回答が集まっており、その基本パターンに変化は見られない。政府と民間のどちらが主な役割を果たすべきかとする問いに対する回答も、政府とする回答が45%前後、民間とする回答が1515%前後と、前者が後者の3 倍程度になっている点でも、この間変化は見られていない。

ほぼ唯一、変化したと思われるのが韓国に対する評価である。韓国に対する親近感の低さや関心の低さが一段落し、否定的な回答の割合が56.4%から47.3%、43.4%から36.3%へとそれぞれ低下しているのである。他方で、肯定的な回答の割合はさほど増えていないのだが、いずれにせよ、対韓感情が改善傾向にあることは間違いない。2022 年に誕生した尹錫悦政権は、その前の文在寅政権とは明らかに異なる対日政策を実施しており、こうした政府レベルでの関係改善の動きが日本の対韓感情を前向きにしているのだろう。逆に言えば、日中間ではこうした変化が生じておらず、関係改善のための視野も開けていない状態だと言える。

では、こうした局面を打開するにはどうしたらよいか?本調査で得られたデータを分析してみると、対中認識に関連している変数が2 つあることに気づく。1 つは回答者の属性のうち世代/年齢コーホートであり、もう1 つは中国の社会や政治、文化などに対して持っている知識の量と質である。しかも、この2 つの変数は互いに関連しているのだが、この点について以下、深掘りしていきたい。

※4 経年比較(2022年度との比較) https://www.spf.org/global data/user216/keinenQ1_Q11.pdf

3.論点 (1):世代/年齢コーホートによる対中認識の違い

親近感に見る世代差

2021 年に内閣府が実施した「外交に関する世論調査」では、中国に対して親近感をもつと回答した者の割合が、29 歳以下の層で41. 66%だったのに対して70 歳以上で13.2%と30ポイント近い違いが見られた。若者の方で相対的に対中認識がよいという結果が得られたのだが、これが複数の新聞記者の目に留まり、対中認識をめぐる世代差の存在が耳目を集めたことは我々の記憶に新しい(※5)。

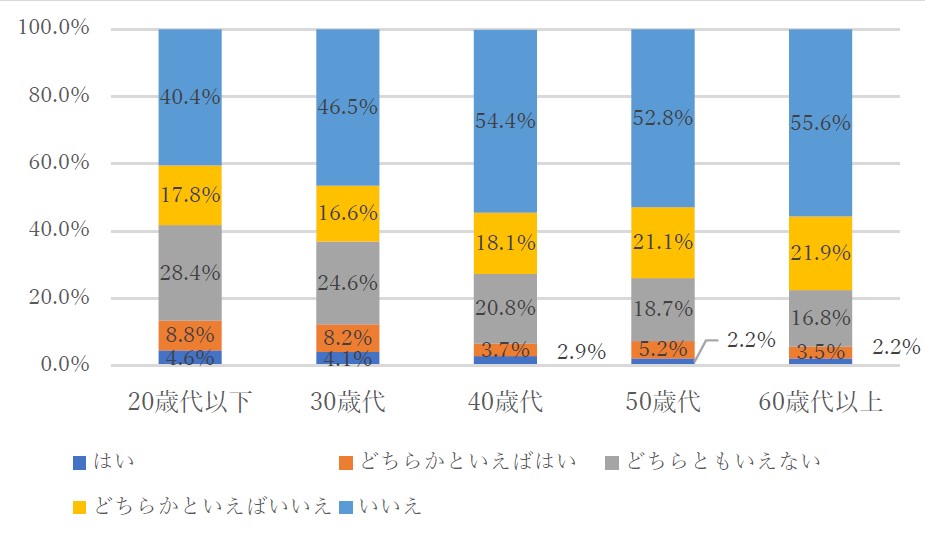

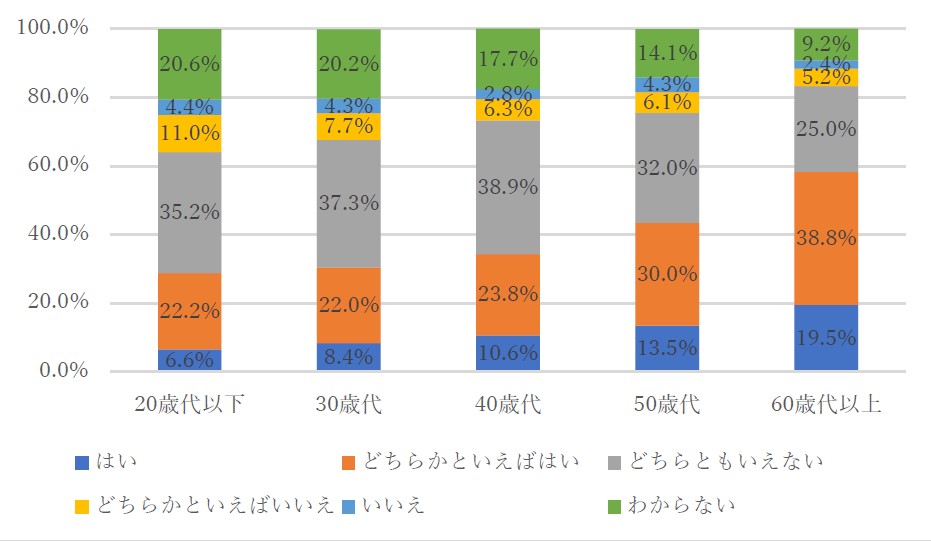

本調査でも、この内閣府「外交に関する世論調査」と同じ結果が得られている。中国に対する親近感に関していえば、内閣府の調査結果ほど親近感を持つとする回答は多くなかったものの、親近感を持たないとする回答をめぐっては、60 歳代以上では55.6%がそう回答しているのに下して20 歳代以下ではこれが40.4%となるなど、両者で15 ポイント強の違いが見られる(図1参照)。

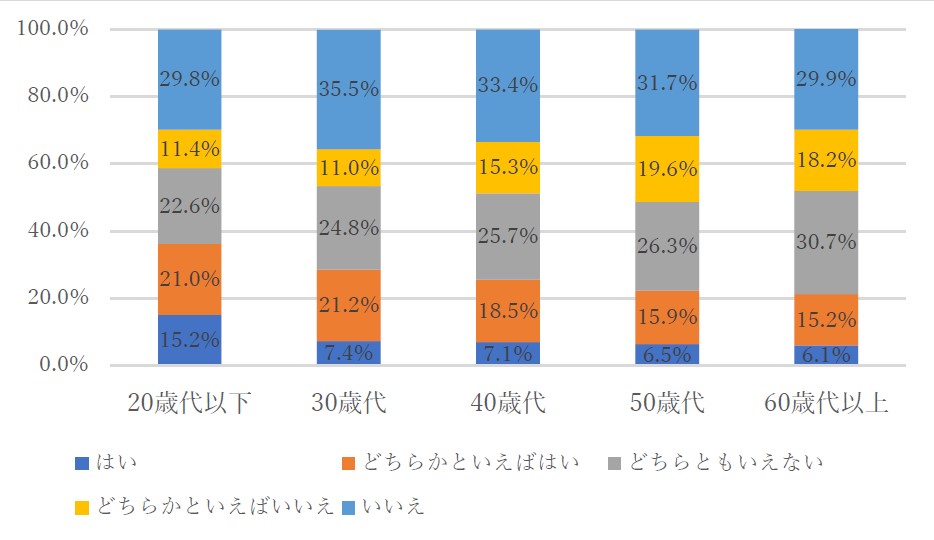

では、他の国に対する認識をめぐっても世代差が存在しているといえるか。本調査では、韓国、米国、台湾といった国/地域への親近感についても質問しているが、中国同様、相対的に評価が低い韓国については世代差が見られない(図2 参照)。また米国や台湾に対しては高い者ほど親近感を感じるとする回答が増える、中国とは逆のパターンを見られる。

その結果、中国と台湾という台湾海峡を挟んで対立関係にある両者への親近感は、年齢層が高くなるにしたがって、親台湾>親中国となる傾向が顕著に見られることになる。図3 は2022 年と2023 年のデータを比較したものだが、この間どの年齢層でも中国と台湾への親近感の違いが若干小さくなったものの、高齢層ほど相対的に台湾を、親しみを持って捉えている傾向に変化がないことがわかる。

2021 年に内閣府が実施した「外交に関する世論調査」では、中国に対して親近感をもつと回答した者の割合が、29 歳以下の層で41. 66%だったのに対して70 歳以上で13.2%と30ポイント近い違いが見られた。若者の方で相対的に対中認識がよいという結果が得られたのだが、これが複数の新聞記者の目に留まり、対中認識をめぐる世代差の存在が耳目を集めたことは我々の記憶に新しい(※5)。

本調査でも、この内閣府「外交に関する世論調査」と同じ結果が得られている。中国に対する親近感に関していえば、内閣府の調査結果ほど親近感を持つとする回答は多くなかったものの、親近感を持たないとする回答をめぐっては、60 歳代以上では55.6%がそう回答しているのに下して20 歳代以下ではこれが40.4%となるなど、両者で15 ポイント強の違いが見られる(図1参照)。

では、他の国に対する認識をめぐっても世代差が存在しているといえるか。本調査では、韓国、米国、台湾といった国/地域への親近感についても質問しているが、中国同様、相対的に評価が低い韓国については世代差が見られない(図2 参照)。また米国や台湾に対しては高い者ほど親近感を感じるとする回答が増える、中国とは逆のパターンを見られる。

その結果、中国と台湾という台湾海峡を挟んで対立関係にある両者への親近感は、年齢層が高くなるにしたがって、親台湾>親中国となる傾向が顕著に見られることになる。図3 は2022 年と2023 年のデータを比較したものだが、この間どの年齢層でも中国と台湾への親近感の違いが若干小さくなったものの、高齢層ほど相対的に台湾を、親しみを持って捉えている傾向に変化がないことがわかる。

※5 たとえば、以下の2 つのオンライン記事を参照のこと。

https://www.asahi.com/articles/ASQ9X5V2QQ9XUHBI012.html

https://mainichi.jp/articles/20220303/ddm/004/070/007000c

https://www.asahi.com/articles/ASQ9X5V2QQ9XUHBI012.html

https://mainichi.jp/articles/20220303/ddm/004/070/007000c

中国への関心領域に見る世代差

とはいえ、中国への一般的な関心という点では世代差は存在しておらず、その点では2022年でも2023 年でも同様である。「親近感」と「関心」は似た概念だと思われがちだが、後で知識との関係でも確認されるように、対外認識としては異なる特徴をもっている。

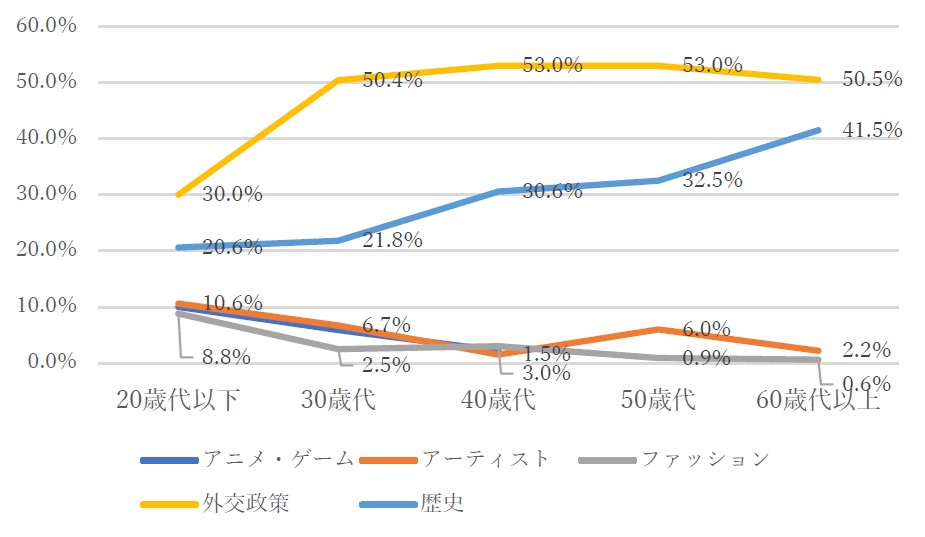

もっとも細かく見ると、中国に対する具体的な関心のもたれ方をめぐって、世代差を見出すことができる。図4 は2022 年調査のデータを分析した結果を示したものだが、外交政策や歴史といった、高齢層は日中間で対立を惹起しやすいテーマに関心を持っており、アニメ・ゲームやアーティスト、ファッションなど、政治・経済体制とはあまり関係しないソフトな話題については、若年層が相対的に高い関心を持っていることがわかる。

とはいえ、中国への一般的な関心という点では世代差は存在しておらず、その点では2022年でも2023 年でも同様である。「親近感」と「関心」は似た概念だと思われがちだが、後で知識との関係でも確認されるように、対外認識としては異なる特徴をもっている。

もっとも細かく見ると、中国に対する具体的な関心のもたれ方をめぐって、世代差を見出すことができる。図4 は2022 年調査のデータを分析した結果を示したものだが、外交政策や歴史といった、高齢層は日中間で対立を惹起しやすいテーマに関心を持っており、アニメ・ゲームやアーティスト、ファッションなど、政治・経済体制とはあまり関係しないソフトな話題については、若年層が相対的に高い関心を持っていることがわかる。

中国の変化に対する評価に見る世代差

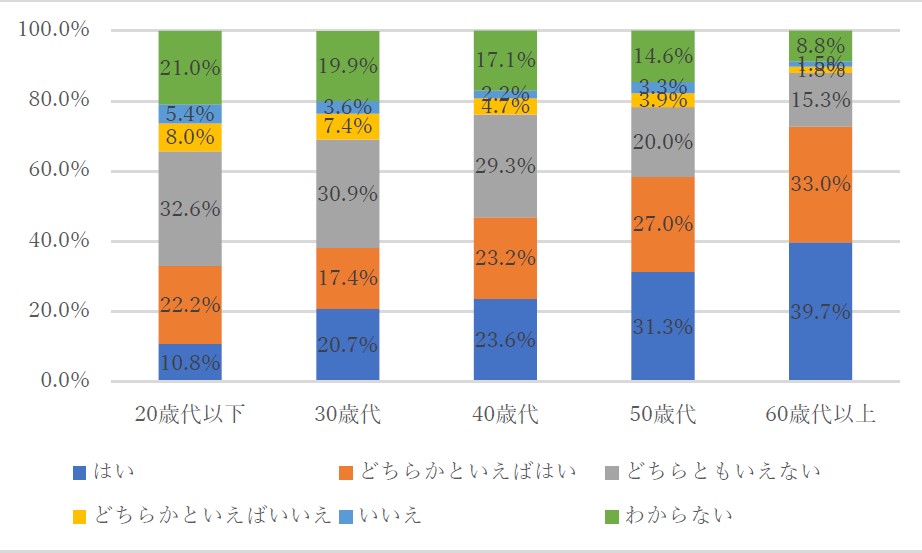

これらの事実は、中国との接触やその記憶・評価が世代によって異なっていることを示唆している。図5 は10 年前に比べた時の中国の外交姿勢、図6 は10 年前に比べた時の日中関係のよしあしを、それぞれ調査回答者に判断してもらった結果を示しているが、明らかに高齢層の方で批判的な意見が強く見られる。これも高齢層ほど過去のよい中国イメージを引きずっているために、現在の姿を批判的に捉える傾向が強くなっていることを示している。

これらの事実は、中国との接触やその記憶・評価が世代によって異なっていることを示唆している。図5 は10 年前に比べた時の中国の外交姿勢、図6 は10 年前に比べた時の日中関係のよしあしを、それぞれ調査回答者に判断してもらった結果を示しているが、明らかに高齢層の方で批判的な意見が強く見られる。これも高齢層ほど過去のよい中国イメージを引きずっているために、現在の姿を批判的に捉える傾向が強くなっていることを示している。

4.論点 (2):中国に対する知識量とその影響

これらの知見を総合すると、過去のしがらみにとらわれない若年層の方が中国を中立的に評価していると理解されるかもしれないし、実際、一部新聞報道は、若者に日中関係の改善を期待している節がある。ところが、中国「理解」という問題が入ってくると議論が厄介になる。若年層が中国を「知らない」ために中国を高く評価してしまっているのではないかという懸念が拭えないからである。

中国の社会や政治、文化に対する知識に見る世代差

本調査では、新しく中国の社会や政治、文化に対する知識の有無に関する質問を10 問入れ込んだが(※6)、これも、中国を「知る」ことがどのような効果をもたらすことになるのか知る必要があると考えたからである。

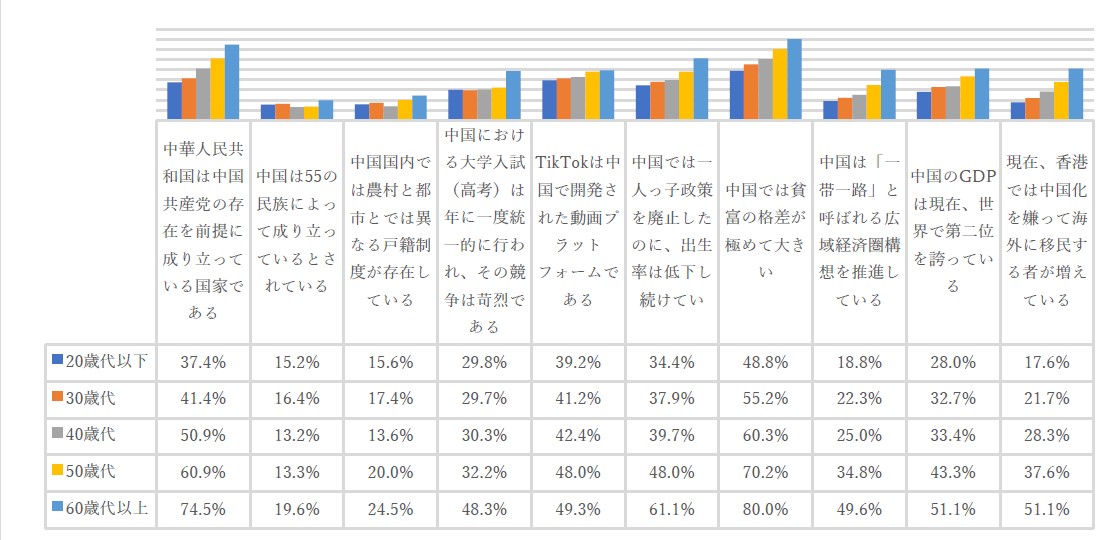

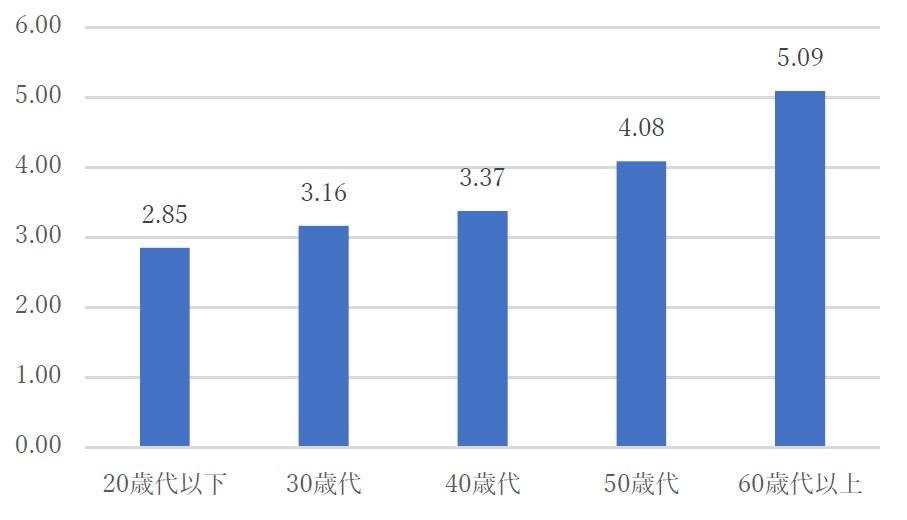

実は世代/年齢コーホートは、この中国に対する知識量にも大きく関係している。図7 は10 の個別質問に対する知識の有無を年齢コーホート別で見た結果を、図8 は、10 の質問のうちどれだけの項目を知っていたかを年齢コーホート別で見た結果を、それぞれ示したものだが(※7)、中国の国是や貧富の格差、一帯一路のような外交政策や香港問題など、中国の政治・経済に関わり、日本のメディアで取り上げられがちな項目では世代差が大きく見て取ることができる。図4 で確認したように、中国の置かれた政治・経済環境などについては、日本では高齢層ほどよく知っており、それゆえ中国の現状について批判的に評価するというメカニズムが働いているのである。彼らは日本語による(新聞やテレビなどの)オールド・メディアから中国に関する情報を得ているが、これが中国への親近感を感じさせない一因となっているようである。

本調査では、新しく中国の社会や政治、文化に対する知識の有無に関する質問を10 問入れ込んだが(※6)、これも、中国を「知る」ことがどのような効果をもたらすことになるのか知る必要があると考えたからである。

実は世代/年齢コーホートは、この中国に対する知識量にも大きく関係している。図7 は10 の個別質問に対する知識の有無を年齢コーホート別で見た結果を、図8 は、10 の質問のうちどれだけの項目を知っていたかを年齢コーホート別で見た結果を、それぞれ示したものだが(※7)、中国の国是や貧富の格差、一帯一路のような外交政策や香港問題など、中国の政治・経済に関わり、日本のメディアで取り上げられがちな項目では世代差が大きく見て取ることができる。図4 で確認したように、中国の置かれた政治・経済環境などについては、日本では高齢層ほどよく知っており、それゆえ中国の現状について批判的に評価するというメカニズムが働いているのである。彼らは日本語による(新聞やテレビなどの)オールド・メディアから中国に関する情報を得ているが、これが中国への親近感を感じさせない一因となっているようである。

※6 中国に対する知識を測定する研究事例はほとんどないため、設問に苦労した。最終的に、筆者が編者となった『はじめて出会う中国(改訂版)』(202 2 年,有斐閣)で扱われた概念・事実を中心に10 の設問を作り、事前にプリテストをして難易度をチェックした上で実際の調査に臨んだ。

※7 これら10 の質問について尺度としての信頼性をチェックしたところ、クロンバッハのα係数が 85 となったことから、十分に高い信頼性を持っていることが確認されている。

※7 これら10 の質問について尺度としての信頼性をチェックしたところ、クロンバッハのα係数が 85 となったことから、十分に高い信頼性を持っていることが確認されている。

親近感/関心度と知識の量の関係

最後に、中国への知識と親近感/関心度との関連性について概観してみよう。

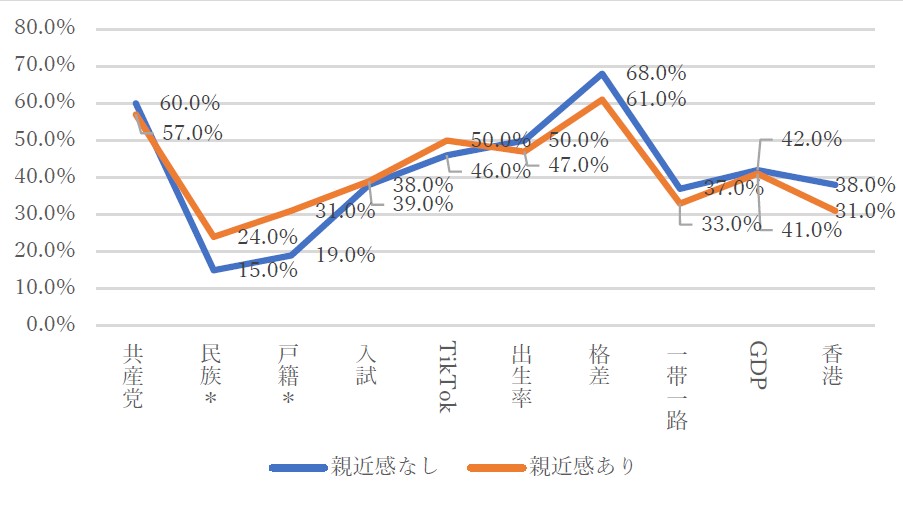

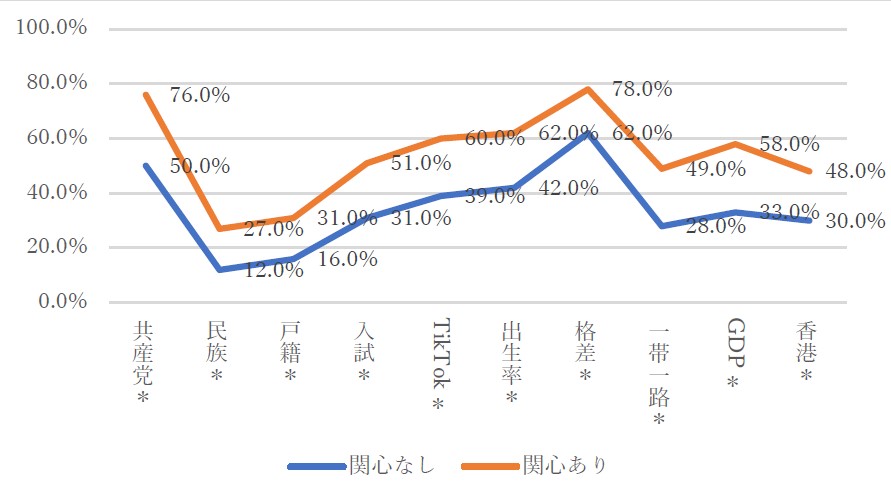

図9 は中国への親近感があるグループとないグループに分け、その両者で中国への知識の有無がどう異なっているか、図10 は中国への関心があるグループとないグループではどうなっているかを、それぞれ示したものである。親近感に関しては、中国における民族と戸籍に関する知識を持っている者の割合は、親近感があるグループで多くなっているものの、総じて両者は関連していない。他方で関心に関しては、すべての項目で関心のあるグループの方で知識を持つ者の割合が多くなっている。

最後に、中国への知識と親近感/関心度との関連性について概観してみよう。

図9 は中国への親近感があるグループとないグループに分け、その両者で中国への知識の有無がどう異なっているか、図10 は中国への関心があるグループとないグループではどうなっているかを、それぞれ示したものである。親近感に関しては、中国における民族と戸籍に関する知識を持っている者の割合は、親近感があるグループで多くなっているものの、総じて両者は関連していない。他方で関心に関しては、すべての項目で関心のあるグループの方で知識を持つ者の割合が多くなっている。

おわりに

以上、本調査の結果をまとめてみよう。

2022 年調査と2023 年調査とで継続して質問している項目では、対韓感情が少し改善の兆しが見られる以外には、ほとんど変化がない。日本の対中認識は厳しいままで、その打開策をめぐるコンセンサスも出来上がっていない。民間の役割を重視する声もあるが、これも全体の6 分の1程度で、その評価もあまり高くなっていない。

対中認識に関しては世代差が存在しており、若い人ほど否定的なトーンが薄まる傾向にある。特に中国に関心を強くもつ高齢層で、中国の社会や政治、文化に関する知識を、主として日本語の新聞やテレビから入手し、そこから対中イメージを形成するため、中国の変化に対して批判的な眼差しを向けがちで、そのため中国への親近感を抱きにくくなっている。中国の政治や経済にさほど強い関心を抱いていない若年層では、以上のようなメカニズムが働きにくく、中国への親近感も高齢層ほど低くなっていない。

多くの調査対象者は日本のメディア報道に肯定的な評価をしているため、自身の対中認識が厳しくなるのを、日本側の問題というより中国側の問題と捉えがちである。日本の対中認識が改善しないのは、日本側の問題だと考えがちな中国側の論調とは対照的である(※8)。

これらの知見をもとに、どのようなアクションを取るべきか。その問いは、我々全員に向けられている。

2022 年調査と2023 年調査とで継続して質問している項目では、対韓感情が少し改善の兆しが見られる以外には、ほとんど変化がない。日本の対中認識は厳しいままで、その打開策をめぐるコンセンサスも出来上がっていない。民間の役割を重視する声もあるが、これも全体の6 分の1程度で、その評価もあまり高くなっていない。

対中認識に関しては世代差が存在しており、若い人ほど否定的なトーンが薄まる傾向にある。特に中国に関心を強くもつ高齢層で、中国の社会や政治、文化に関する知識を、主として日本語の新聞やテレビから入手し、そこから対中イメージを形成するため、中国の変化に対して批判的な眼差しを向けがちで、そのため中国への親近感を抱きにくくなっている。中国の政治や経済にさほど強い関心を抱いていない若年層では、以上のようなメカニズムが働きにくく、中国への親近感も高齢層ほど低くなっていない。

多くの調査対象者は日本のメディア報道に肯定的な評価をしているため、自身の対中認識が厳しくなるのを、日本側の問題というより中国側の問題と捉えがちである。日本の対中認識が改善しないのは、日本側の問題だと考えがちな中国側の論調とは対照的である(※8)。

これらの知見をもとに、どのようなアクションを取るべきか。その問いは、我々全員に向けられている。

※8 中国のメディアにおける典型的な論調については、以下のURL を参照されたい。(中国語)https://baijiahao.baidu.com/s?id=1749524769537393173&wfr=spider&for=pc

日本人の中国に対する意識調査分析報告書PDF(815 KB)