笹川日中友好基金

笹川日中友好基金

日本人の中国に対する意識調査2025

分析結果報告書

2025.11.11

23分

2025.11.18 一部記載に誤りがございましたので、修正のうえ再掲載いたしました。

1.国内化する国境?

2025年度の「中国に対する日本人の意識調査」が終わった。

昨年度は「内なる中国」をテーマにした。日本国内に多くいる中国系市民との結びつきや、かれらに対する眼差しが回答者の(日本の国境の外にある)「外なる中国」への評価とどう関係しているかを明らかにしようとしたのだが、中国籍の知人がいる者の方で対中認識が総じてよいものの、日本政府の中国への姿勢については逆の傾向が見られ、しかもその結びつきは弱いなど、両者の関係が複雑であることを確認した。

ところが今年7月の参議院選挙で明らかになったのは、日本国内の定住外国人というより、留学や観光などで短期滞在している者を含めた外国人一般に対する有権者の批判的な視点だった。「日本ファースト」を掲げた政党が躍進するなど、日本の出入国管理や移民政策が大きな争点の一つになったのは記憶に新しい。

インバウンド観光客の急増に伴うオーバーツーリズムの問題や、外国人や外国資本による土地取得問題、不法滞在外国人への対応、外国人留学生に研究費を与えることや(経営管理ビザなど)ビザ発給条件の是非など、幅広い問題が論点となった。そして、そうした「外国人問題」の中心にいたのが、中国人である。

2025年7月の国別訪日観光客数(速報値)では、(台湾や香港を除く)中国からの観光客が97万人強と第1位を占め、全体(343万人強)の28%強を占める(※1)。しかも、その数値は1年前から25%強増えるなど、その存在感が大きい。土地取得問題や経営管理ビザの取得にまつわる問題が取り上げられる際に注目されやすいのが中国人で、中国資本によって日本の土地が買い漁られるといったニュースもウェブ上で散見されるようになった(※2)。2024年時点で日本国内に最も多い外国人留学生も中国人で、123,485人と全留学生の36.7%を占めている(※3)。

他方で、2024年時点での中国から日本への渡航者数は698万人強、同年の日本から中国への渡航者数は50万人強と、前者の14分の1強。人口規模を考えても、日本から中国に行く者の数の方が少なくなっている。多くの日本人にとって、中国人は「中国で出会う人」ではなく「日本で出会う人」になっているのである。

他方で、2024年時点での中国から日本への渡航者数は698万人強、同年1月から8月にかけての日本から中国への渡航者数は68万人強なので、年間数で推定すると102万人程度と、前者の7分の1強(※4)。多くの日本人にとって、中国人は「中国で出会う人」ではなく「日本で出会う人」になっているのである。

このように、「国境の国内化」が進んでいるものの、昨年の調査では、回答者の約3分の2が、日本国内で中国籍の「知人はいないし、付き合ったこともない」と回答している。「国境の国内化」は、「自国に外国人が大挙してやってきている」といった不安感情を産む素地となりえ、事実、「日本ファースト」を掲げた政党の躍進は、こうした不安感情を反映しているように思える。留学生や土地取得問題などは往々にして安全保障上の問題に惹き付けて議論されやすいことから、「内なる中国」というより「国境の国内化」を的確に示す質問を入れ込み、これと「外の中国」への評価、及び今後の中国との付き合い方についての考え方などとの関連性を見ていく必要がある。

今年度の調査は、こうした問題意識から調査を設計した。

昨年度は「内なる中国」をテーマにした。日本国内に多くいる中国系市民との結びつきや、かれらに対する眼差しが回答者の(日本の国境の外にある)「外なる中国」への評価とどう関係しているかを明らかにしようとしたのだが、中国籍の知人がいる者の方で対中認識が総じてよいものの、日本政府の中国への姿勢については逆の傾向が見られ、しかもその結びつきは弱いなど、両者の関係が複雑であることを確認した。

ところが今年7月の参議院選挙で明らかになったのは、日本国内の定住外国人というより、留学や観光などで短期滞在している者を含めた外国人一般に対する有権者の批判的な視点だった。「日本ファースト」を掲げた政党が躍進するなど、日本の出入国管理や移民政策が大きな争点の一つになったのは記憶に新しい。

インバウンド観光客の急増に伴うオーバーツーリズムの問題や、外国人や外国資本による土地取得問題、不法滞在外国人への対応、外国人留学生に研究費を与えることや(経営管理ビザなど)ビザ発給条件の是非など、幅広い問題が論点となった。そして、そうした「外国人問題」の中心にいたのが、中国人である。

2025年7月の国別訪日観光客数(速報値)では、(台湾や香港を除く)中国からの観光客が97万人強と第1位を占め、全体(343万人強)の28%強を占める(※1)。しかも、その数値は1年前から25%強増えるなど、その存在感が大きい。土地取得問題や経営管理ビザの取得にまつわる問題が取り上げられる際に注目されやすいのが中国人で、中国資本によって日本の土地が買い漁られるといったニュースもウェブ上で散見されるようになった(※2)。2024年時点で日本国内に最も多い外国人留学生も中国人で、123,485人と全留学生の36.7%を占めている(※3)。

他方で、2024年時点での中国から日本への渡航者数は698万人強、同年の日本から中国への渡航者数は50万人強と、前者の14分の1強。人口規模を考えても、日本から中国に行く者の数の方が少なくなっている。多くの日本人にとって、中国人は「中国で出会う人」ではなく「日本で出会う人」になっているのである。

他方で、2024年時点での中国から日本への渡航者数は698万人強、同年1月から8月にかけての日本から中国への渡航者数は68万人強なので、年間数で推定すると102万人程度と、前者の7分の1強(※4)。多くの日本人にとって、中国人は「中国で出会う人」ではなく「日本で出会う人」になっているのである。

このように、「国境の国内化」が進んでいるものの、昨年の調査では、回答者の約3分の2が、日本国内で中国籍の「知人はいないし、付き合ったこともない」と回答している。「国境の国内化」は、「自国に外国人が大挙してやってきている」といった不安感情を産む素地となりえ、事実、「日本ファースト」を掲げた政党の躍進は、こうした不安感情を反映しているように思える。留学生や土地取得問題などは往々にして安全保障上の問題に惹き付けて議論されやすいことから、「内なる中国」というより「国境の国内化」を的確に示す質問を入れ込み、これと「外の中国」への評価、及び今後の中国との付き合い方についての考え方などとの関連性を見ていく必要がある。

今年度の調査は、こうした問題意識から調査を設計した。

※2 たとえば、2024年12月23日の「重要土地、外国人が371件取得 20都道府県、中国最多」(https://news.yahoo.co.jp/articles/36316de3944b37ad020dbe58f68de936791e6d06)や2025年7月8日の「中国資本に呑み込まれる日本の土地…名物投資家が警鐘『国民の多くが中国資本の下働きと化してしまう危険性』“水が石油になる日”は確実に近づいている」(https://news.yahoo.co.jp/articles/f2dc1818023a72b54bd7a43f32b47f038df7b787)、2025年7月25日の「瀬戸内に浮かぶ人口7人の笠佐島に『中国資本』 土地取得規制はザル法『実質侵略だ』」(https://www.sankei.com/article/20250725-7VKUC5KRZ5M2PLYRBDNGKZX53E/)など

※3 https://www.studyinjapan.go.jp/ja/statistics/enrollment/data/2504301000.html

※4 日本側のデータはJNTOによる数値(https://honichi.com/news/2025/02/25/inbound-china-2024/)。中国側のデータは中国国家移民管理局が発表した公式数値(https://www.ctaweb.org.cn/xsjl/10020.html)である。

※4 日本側のデータはJNTOによる数値(https://honichi.com/news/2025/02/25/inbound-china-2024/)。中国側のデータは中国国家移民管理局が発表した公式数値(https://www.ctaweb.org.cn/xsjl/10020.html)である。

2.調査実施のプロセス

今年度の調査は6月に始動した。6月9日と12日にそれぞれ1時間ほど使い、継続質問を確定した上で、今年度のテーマについて議論した。

昨年までは7月中旬に最終的な質問票案を固める作業を始めていたが、上述のように、今年は参議院選挙で外国人労働者や入国管理の扱いについて注目が集まったこともあって、選挙結果が出た後の7月25日と29日の2日をかけて、「国境の国内化」を意味する質問内容を練り上げた。また、中国との今後の付き合い方についても、尺度化ができるよう工夫した。実際にプリテストが行われたのが8月16日と、昨年よりも11日遅れたが、これもこの間、ワーディングについての検討が続けられていたからである。

もっとも実査が行われたのが8月20日から25日にかけてと、例年より1日遅れ、1日短いだけの小さな変化に留まった。サンプリング方法は今まで同様、令和2年の国勢調査の結果から地域・性別・年代別に人口構成比で割付を算出し、セグメントごとの目標サンプル数が定めた上で、日本リサーチセンターに登録された回答候補者からランダムに選びだされ、目標サンプル数まで回答を得るといった方法をとった。調査終了後、集まったデータをSPSS形式に変換し、報告者の元にデータが送られてきたのが2025年9月8 日と、昨年より2日早くなっている。

昨年までは7月中旬に最終的な質問票案を固める作業を始めていたが、上述のように、今年は参議院選挙で外国人労働者や入国管理の扱いについて注目が集まったこともあって、選挙結果が出た後の7月25日と29日の2日をかけて、「国境の国内化」を意味する質問内容を練り上げた。また、中国との今後の付き合い方についても、尺度化ができるよう工夫した。実際にプリテストが行われたのが8月16日と、昨年よりも11日遅れたが、これもこの間、ワーディングについての検討が続けられていたからである。

もっとも実査が行われたのが8月20日から25日にかけてと、例年より1日遅れ、1日短いだけの小さな変化に留まった。サンプリング方法は今まで同様、令和2年の国勢調査の結果から地域・性別・年代別に人口構成比で割付を算出し、セグメントごとの目標サンプル数が定めた上で、日本リサーチセンターに登録された回答候補者からランダムに選びだされ、目標サンプル数まで回答を得るといった方法をとった。調査終了後、集まったデータをSPSS形式に変換し、報告者の元にデータが送られてきたのが2025年9月8 日と、昨年より2日早くなっている。

3.分析の枠組み

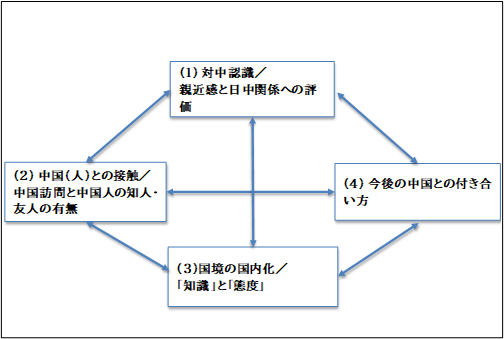

本報告で扱う事象は、大別すると4つになる。

1つ目は「対中認識」で、中国への親近感(Q1)及び日中関係への評価(Q3,4)によって測定される。2つ目は、「中国(人)との接触」。今年度は中国への訪問の有無に関する設問(Q11.1)と中国出身の友人・知人の有無(Q12.1)を2022年度調査から復活させている。中国出身の友人・知人については、昨年度は国内での友人・知人という形で質問したが、今回は2022年度同様、日本国内に限らない設問となっている。

3つ目は「国境の国内化」への知識と態度を聞く質問。これは日本にやってきている中国人や中国企業などに関する知識の有無を問う7つの質問(Q14:以下「知識」と略称)と、日本における(短期・長期の)外国人の受入れをめぐる態度・方針の是非を問う9つの質問(Q15:以下「態度」と略称)に分かれる。そして最後に、「今後の中国との付き合い方」。2024年度では6つの質問を用意していたのを今年度は5つの質問に絞り、そのうち4つの質問については経年変化が追えるようになっている。

以下、これら4つの事象の特徴を概観し、これらがどのように結びついているか/いないのかについて考察を加えていく(図1参照)。

1つ目は「対中認識」で、中国への親近感(Q1)及び日中関係への評価(Q3,4)によって測定される。2つ目は、「中国(人)との接触」。今年度は中国への訪問の有無に関する設問(Q11.1)と中国出身の友人・知人の有無(Q12.1)を2022年度調査から復活させている。中国出身の友人・知人については、昨年度は国内での友人・知人という形で質問したが、今回は2022年度同様、日本国内に限らない設問となっている。

3つ目は「国境の国内化」への知識と態度を聞く質問。これは日本にやってきている中国人や中国企業などに関する知識の有無を問う7つの質問(Q14:以下「知識」と略称)と、日本における(短期・長期の)外国人の受入れをめぐる態度・方針の是非を問う9つの質問(Q15:以下「態度」と略称)に分かれる。そして最後に、「今後の中国との付き合い方」。2024年度では6つの質問を用意していたのを今年度は5つの質問に絞り、そのうち4つの質問については経年変化が追えるようになっている。

以下、これら4つの事象の特徴を概観し、これらがどのように結びついているか/いないのかについて考察を加えていく(図1参照)。

図1 本報告で扱う事象とその関連性

4.4つの事象にみられる特徴

4.1. 対中認識:頑強なパターン

まずは、対中認識を見てみよう。

今年度の調査からは、昨年度同様に、対中認識のもつ安定的な特徴が確認されている。

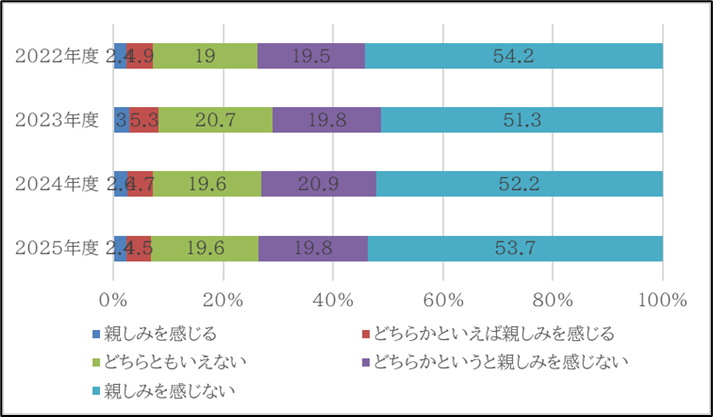

親近感では中国が最も低く、韓国がこれに次ぎ、台湾と米国が継続して高いスコアを示している[1]。特に中国に対する親近感に関しては、「親しみを感じない(「親しみを感じない」とする回答と「どちらかといえば親しみを感じない」とする回答の合計)」と回答した者の割合は73.7%、71.1%、73.1%、73.5%と推移しており、この4年間ほとんど変化していない(図2参照)。

今年度の調査からは、昨年度同様に、対中認識のもつ安定的な特徴が確認されている。

親近感では中国が最も低く、韓国がこれに次ぎ、台湾と米国が継続して高いスコアを示している[1]。特に中国に対する親近感に関しては、「親しみを感じない(「親しみを感じない」とする回答と「どちらかといえば親しみを感じない」とする回答の合計)」と回答した者の割合は73.7%、71.1%、73.1%、73.5%と推移しており、この4年間ほとんど変化していない(図2参照)。

[1] もっとも対米認識については、今までゆっくりと低下していた親近感や二国間関係への評価の低下が、今回は大幅に低下している。

図2 中国に対する親近感の変化:2022-2025年

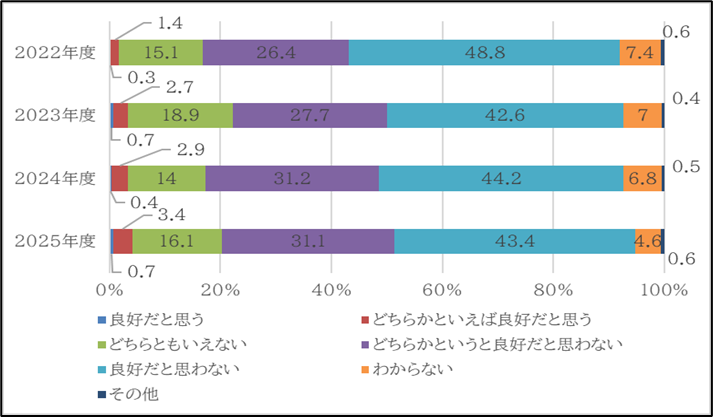

また日中関係への評価も2022年から2023年にかけて、「良好ではない(「良好だと思わない」と「どちらかといえば良好と思わない」とする回答の合計)」とする回答が全体の75.2%から70.3%へと減少するなど、一時的に若干改善したものの、2024年には75.4%、2025年に74.5%と2022年の状態に戻っている(図3参照)。これからも日中関係への評価は、下げ止まり状態にあるといってよい。

図3 日中関係に対する評価の変化:2022-2025年

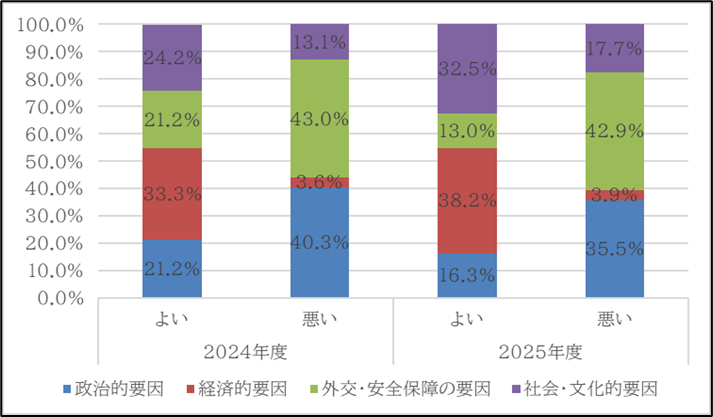

このように評価が下げ止まり状態にあるのも、回答者が日中関係を判断する際の要因として政治や外交・安全保障を重視しているからでもある。図4は、日中関係を「よい」と判断したグループと「悪い」と判断したグループで、それぞれどのような要因をもとに判断しているかを聞いた結果を示したものだが、回答者全体の4分の3近くを占める「悪い」とする判断が政治や外交・安全保障をその原因と回答しており、逆に経済や社会・文化に注目して日中関係を見ている数少ない回答者は、日中関係を「よい」と判断する傾向が見られることがわかる。

図4 日中関係を判断する際の要因:2024-2025年

なお、今回のデータからも、若い層ほど中国への親近感をもち、日中関係を肯定的に評価する傾向が確認された。2010年前後から明らかになった日本国内における対中認識をめぐる世代差は、現在も存続しているのである。

4.2.中国(人)との接触:低調な接触傾向

中国人との接触及び中国への渡航経験の有無でも、対中認識同様に頑強性が見られる。

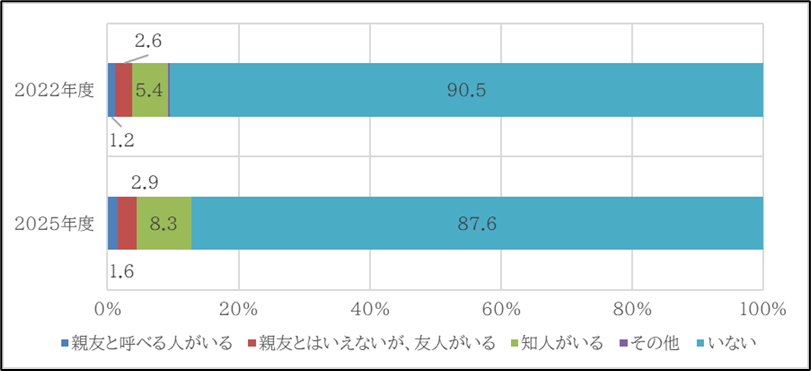

図5 中国人との友人・知人の有無:2022・2025年

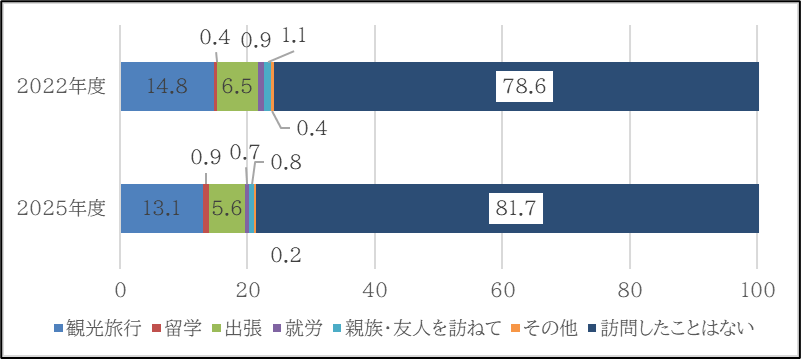

図5にあるように、中国人との友人・知人が「いない」とする回答が支配的で、2022年から2025年にかけて微減しているものの、9割近い回答者が「いない」とする回答をしている。中国への渡航経験については、逆に2022年度から2025年度にかけて「訪問したことはない」とする回答が微増したものの、8割近い回答者が「訪問したことはない」と回答している(図6参照)。

図6 中国への渡航経験の有無:2022・2025年

中国人との接触及び中国への渡航経験の有無は、それぞれ回答者の年齢によって有意な差が生み出されているが、その関連性は逆である。若い人ほど中国人の友人・知人が「いる」と回答している者が多いものの、中国に渡航したことが「ある」と回答した者は少なくなっている。これも以前、中国に行ったことがある経験は年輩層で多く見られる一方で、若い人の場合、日本国内で知遇を得た中国人の友人・知人がいるからだと推測される。

4.3. 国境の国内化:分散が大きい「知識」と「態度」

以上の2つの変数に比べ、国境の国内化に関連する「知識」と「態度」は、回答者内部で回答が割れ、その分散が大きくなっている。

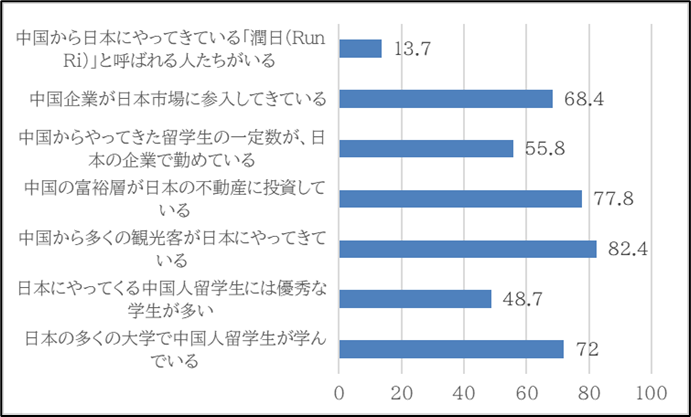

図7は、日本にやってきている中国人や中国企業に関する知識の有無を問う7つの質問への回答の分布を示したものである。最も多くの回答者が「知っている」と回答したのが「中国から多くの観光客が日本にやってきている」という項目で、全体の82.4%が「知っている」と回答している。富裕層による不動産への投資(77,8%)や中国からの留学生の多さ(72%)など、今までニュースに取り上げられてきた項目については、総じて「知っている」とする回答が多い。ところが留学生に関しては、卒業後の就職先や彼らの優秀性への評価となると「知っている」とする回答は半数程度となり、最近、中国での強権的な支配を嫌い、自由な環境を求めて日本にやってくる「潤日(Run Ri)」と呼ばれる人がいることを「知っている」と回答した者は、全体の7分の1に満たない。

図7は、日本にやってきている中国人や中国企業に関する知識の有無を問う7つの質問への回答の分布を示したものである。最も多くの回答者が「知っている」と回答したのが「中国から多くの観光客が日本にやってきている」という項目で、全体の82.4%が「知っている」と回答している。富裕層による不動産への投資(77,8%)や中国からの留学生の多さ(72%)など、今までニュースに取り上げられてきた項目については、総じて「知っている」とする回答が多い。ところが留学生に関しては、卒業後の就職先や彼らの優秀性への評価となると「知っている」とする回答は半数程度となり、最近、中国での強権的な支配を嫌い、自由な環境を求めて日本にやってくる「潤日(Run Ri)」と呼ばれる人がいることを「知っている」と回答した者は、全体の7分の1に満たない。

図7 「知識」に見られる回答の分布:2025年(単位:%)

(注)数値は「知っている」と回答した者の割合を示す

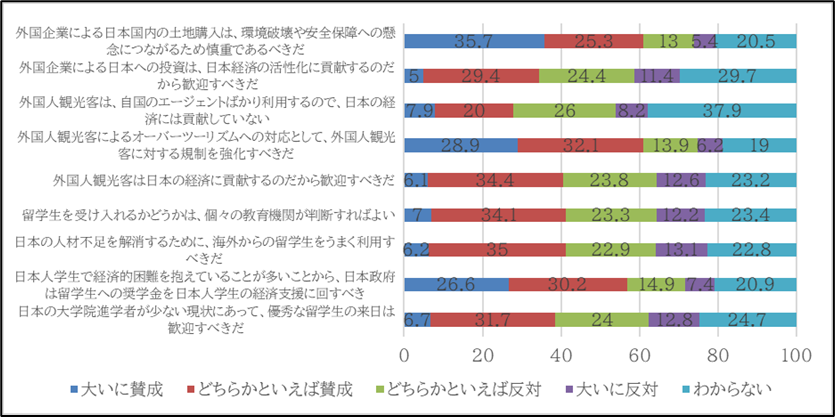

また、日本における外国人の受入れをめぐる態度・方針の是非を問う9つの質問に関しては、「わからない」とする回答が全体の2割近くを占め、特に「外国人観光客は、自国のエージェントばかり利用するので、日本の経済には貢献していない」とする文言をめぐっては、37.9%の回答者が「わからない」と回答している。また、その賛否についても意見が分かれる傾向にあり、賛成(「大いに賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせた回答)と反対(「大いに反対」と「どちらかと言えば反対」を合わせた回答)の回答に大きな差が見られたのは、昨今、報道を賑わせている外国人による不動産購入の問題やオーバーツーリズムへの対応、留学生より日本人学生への経済支援を厚くする政策などをめぐってで、それ以外の6つの項目については、賛否がほぼ完全に分かれている(図8参照)。

図8 「態度」に見られる回答の分布:2025年(単位:%)

4.4. 今後の中国との付き合い方:分裂する判断

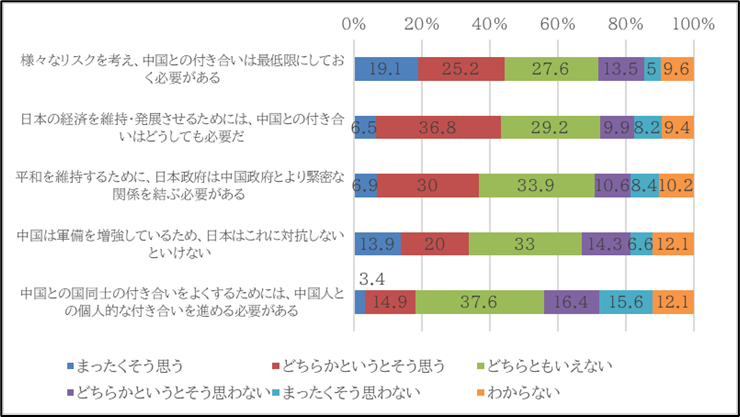

こうした分裂は、今後の中国との付き合い方への評価にも表れている。中国への親近感や日中関係への評価については、否定的な評価が根強かったのが、今後の付き合い方となると意見が分裂する傾向が見られるのである(図9参照)。しかも5つの文言のうち「日本の経済を維持・発展させるためには、中国との付き合いはどうしても必要だ」とする文言以外の4つについては、「どちらともいえない」と回答した者が最も多い。

図9 今後の中国との付き合い方に対する考え方の分布:2025年

5.今後の中国との付き合い方を規定する要因は?

このように、国境の国内化が生み出している現実の認知や、これへの評価ばかりか、今後の中国との付き合い方をめぐって、日本国内は意見が割れているといってよい。それでは、これら4つの事象はどのように互いに結びついているのか。その相関関係を見るには、それぞれの質問群を尺度化し、統計的な処理を施す必要がある。

そこで、ここでは各変数について、以下のような統計的処理を施した。

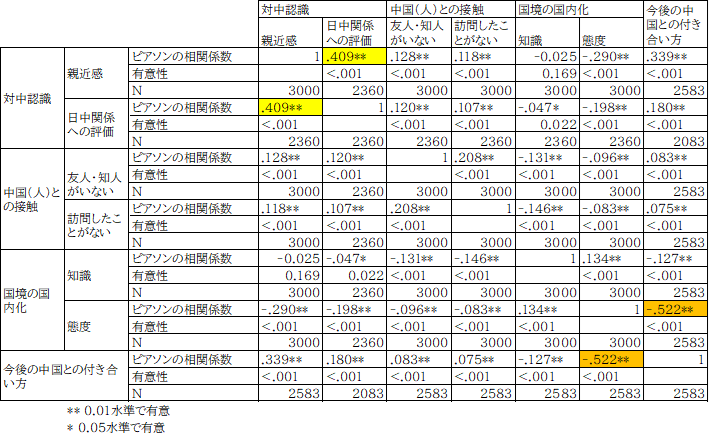

以上の4つの事象、7つの変数の間で相関マトリックスを作成した結果が表1に示されているが、この表から得られる知見でも、特に以下の2つに注目したい。

第1に、これらの変数間は、総じて弱い相関にあり、有意な相関関係が見いだせないのが国境の国内化への「知識」と中国への親近感のペアのみである。言い換えれば、対中認識以外の事象では(黄色のマーカー部分)、2つの変数間の相関は弱く、たとえば中国人の友人・知人の有無と中国への訪問の有無も、相関しているとはいえ強く結びついているとは言えない。

第2に、今後の中国との付き合い方(ウィン・ウィンを指向するかどうか)は、現状の対中認識よりは国境の国内化に対する「態度」(国内にやってくる外国人とのウィン・ウィンな関係を指向するかどうか)と強く相関している(橙色のマーカー部分)。つまり、将来の日中関係でウィン・ウィンを指向するかどうかは、国内にやってきている外国人とウィン・ウィンの関係を指向しているかと強く結びついているのである。

そこで、ここでは各変数について、以下のような統計的処理を施した。

- 親近感(Q1.1):「親しみを感じる」を5、「親しみを感じない」を1とした5ポイント尺度に変換。数値が大きいほど親近感が強いことを示す(「どちらともいえない」は3として処理)

- 日中関係への評価(Q3.1):「良好だと思う」を5、「良好だとは思わない」を1とした5ポイント尺度に変換。数値が大きいほど肯定的な評価であることを示す(「わからない」「その他」は欠損値として処理)

- 知人・友人がいない(Q12.1):この設問で4「いない」を選択した者を1、選択しなかった者を0とした二値変数に変換。

- 訪問したことがない(Q11.1):この設問で7「訪問したことがない」を選択した者を1、選択しなかった者を0とした二値変数に変換。

- 国境の国内化への「知識」(Q14):7つの項目で信頼度の検定を行い、クロンバックのα係数が0.834であったことから(※4)、これら7つを足し合わせた一次元尺度を作成。値は0から7までで、値が大きいほど知識をもっていることを示す。平均は4.19と中央値よりも大きい。

- 国境の国内化への「態度」(Q15):9つの変数の相関マトリックスを作成し、そのうち5つの変数から一次元尺度を作成できることを確認。具体的には、「日本の大学院進学者が少ない現状にあって、優秀な留学生の来日は歓迎すべきだ」「日本の人材不足を解消するために、海外からの留学生をうまく利用すべきだ」「留学生を受け入れるかどうかは、個々の教育機関が判断すればよい」「外国人観光客は日本の経済に貢献するのだから歓迎すべきだ」「外国企業による日本への投資は、日本経済の活性化に貢献するのだから歓迎すべきだ」といった5つの文言に「大いに反対」に1、「大いに賛成」に5、「わからない」に3のスコアをそれぞれ与え(※5)、これらを5つの数値を足し合わせて尺度を作成した。最大値は25で最小値は5。平均は14.8で分散が4.45と、数値は正規分布に近い分布を示している。クロンバックのα係数は0.836 であり、信頼性は高い。これら5つの文言は、外国人とのウィン・ウィンの関係を構築しようとする態度を示すもので、数値が高いほど、そうした態度が強く見られることを示す。

- 今後の中国との付き合い方(Q17):(6)同様に、5つの変数の相関マトリックスを作成し、そのうち3つの変数(「日本の経済を維持・発展させるためには、中国との付き合いはどうしても必要だ」「平和を維持するために、日本政府は中国政府とより緊密な関係を結ぶ必要がある」「中国との国同士の付き合いをよくするためには、中国人との個人的な付き合いを進める必要がある」)で一次元尺度が作成できることを確認。「まったくそう思う」を1、「まったくそう思わない」を5のスコアをそれぞれ与え、これら3つの数値を足し合わせて尺度を作った(「わからない」とする回答は集計から削除)。クロンバックのα係数は0.762と、「知識」や「態度」ほどには数値は高くないが、十分な信頼性は担保されている。最大値は15で最小値は3。平均は8.85で分散は2.60。数値が低いほど中国との付き合いでウィン・ウィンを指向する傾向が強いものと解釈される。

以上の4つの事象、7つの変数の間で相関マトリックスを作成した結果が表1に示されているが、この表から得られる知見でも、特に以下の2つに注目したい。

第1に、これらの変数間は、総じて弱い相関にあり、有意な相関関係が見いだせないのが国境の国内化への「知識」と中国への親近感のペアのみである。言い換えれば、対中認識以外の事象では(黄色のマーカー部分)、2つの変数間の相関は弱く、たとえば中国人の友人・知人の有無と中国への訪問の有無も、相関しているとはいえ強く結びついているとは言えない。

第2に、今後の中国との付き合い方(ウィン・ウィンを指向するかどうか)は、現状の対中認識よりは国境の国内化に対する「態度」(国内にやってくる外国人とのウィン・ウィンな関係を指向するかどうか)と強く相関している(橙色のマーカー部分)。つまり、将来の日中関係でウィン・ウィンを指向するかどうかは、国内にやってきている外国人とウィン・ウィンの関係を指向しているかと強く結びついているのである。

※4 クロンバックのα係数とは、質問項目間の内的一貫性を評価する信頼性の指標で、0から1の値を示す。一般的に数値が0.7以上であれば内的一貫性が高く、0.8を超えればより良好であると判断される。

※5「わからない」とする回答を集計から排除せず、3のスコアを与えて処理したのは、この項目を選んだ者の割合が高く、しかもこの回答を中間的回答として処理することで、信頼性が高い尺度を構成できたためである。

表1 4つの事象(7つの変数)間の相関マトリックス

おわりに

昨年度の「内なる中国」から「国境の国内化」へと関心をシフトさせた今年度の調査では、興味深い知見を得ることができた。昨今の政治や外交・安全保障から日中関係を眺める傾向は、中国への親近感と日中関係への評価を低下させる傾向があり、こうしたパターンには安定性が見られる。他方で、海外からやってくる外国人とどのような関係を取り結ぶかといった、より身近なレベルでの価値判断は、将来の中国との二国間関係に対する評価に繋がっている。中国人を含む外国人とのウィン・ウィンの関係を指向することは、中国という国とのウィン・ウィンを指向することに繋がるのである。

こうした知見をどのように活かして、今後の施策に結び付けていくか。我々は、その具体的な政策への落とし込みがどのようになされていくかに、今後とも注視していく必要がある。

こうした知見をどのように活かして、今後の施策に結び付けていくか。我々は、その具体的な政策への落とし込みがどのようになされていくかに、今後とも注視していく必要がある。