リビア平和研究所との協力分野を協議 角南篤理事長がリビア訪問 今年初めのMOU締結を受け

笹川平和財団の角南篤理事長らは2025年12月23日、リビアの首都トリポリを訪れ、アブドッラー・ラーフィー首脳評議会副議長、アブドッラー・ハーミド・リビア平和研究所(LPI)議長、アイマン・アル・マブルーク・サイフナスル代表議会(HOR)議員らの歓迎を受け、リビアの治安状況や停戦合意後初となる総選挙について意見交換しました。

東南アジアと日本のメディアネットワーク強化に向けた取組みの一環として、笹川平和財団(SPF)と公益財団法人フォーリン・プレスセンター(FPCJ)は、「ミャンマー軍事クーデターから1年、フィリピン大統領選挙まで3カ月:東南アジア各国のメディアが直面する現状」とするオンラインイベントを共催しました。このイベントにはミャンマー、フィリピン、カンボジア、マレーシア、日本から第一線のジャーナリストが登壇しました。

笹川平和財団の角南篤理事長は、開会の挨拶で「報道の自由に対する制限の強化は民主主義に対する脅威となりかねない」と述べ、このイベントを通じ、独立系メディアが直面する数々の課題や、報道の自由を守るために協力が可能な分野について、活発に意見が交わされることを期待しました。

セミナーの動画はこちら(FPCJ提供)

イベント開始にあたり、「イラワジ」の創設者で編集長でもあるアウン・ゾー氏が、2021年2月にミャンマー軍が政権を掌握してから1年経った同国のメディアについて評価しました。

同氏は、タイに亡命したジャーナリストらと1993年にイラワジを立ち上げ、ミャンマー語と英語で発信する最初の独立系メディアを創設しました。イラワジは、2012年にヤンゴンに新支局を開設しましたが、結局2021年の軍事クーデター後に強制追放されました。

「クーデター以降、ジャーナリストは国家の敵となり、まるで罪人のように扱われている」と語るアウン・ゾー氏は、現在タイに居住し活動しています。

オンラインイベントで、ミャンマーの現状などを語るアウン・ゾー氏

イラワジの同僚を含む3000~4000人超のジャーナリストが、極めて高いリスクの中で、今も国内からニュースを伝えているとしていますが、逮捕を恐れて現場を去ったジャーナリストは数えきれないほどいます。情報がまったくない状況のもとで同氏は、国軍の支援を受けている記者たちがウェブサイトやソーシャルメディアのアカウントを立ち上げ、ネット上で情報を操作している一方、反対派グループは独自の情報を広める動きを見せていることの証拠を示しました。

同氏は、イラワジ の記者が「真相や事実の情報を得たい場合、さらなる継続的な努力をしなければならない」と語り、ミャンマーの独立系ジャーナリストが直面している根本的な課題を強調しました。

ミャンマーの メディアはさまざまな課題を抱えていますが、社会・経済的負担も増大しています。軍事クーデターや新型コロナウィルス感染症の世界的流行により、数百万人が職を失い、必需品の価格が跳ね上がったことで広く食料不足となりました。

アウン・ゾー氏は、軍事クーデターがミャンマー国内の抵抗運動の結束という予期せぬ影響をもたらしたとも述べました。同氏は、国内で活動する記者のほかに、軍による支配に抵抗するいわゆる「サイレントストライキ」を含む市民不服従運動(CDM)や人民防衛隊(PDF)の例を挙げました。また、こうした抵抗運動は、国外に住むミャンマー人就労者の寄付活動によって支えられています。

同氏は今後、国際社会や地域組織、特にカンボジアを今年の議長国とするASEAN(東南アジア諸国連合)の対応に注目していくと述べました。

「ミャンマーの問題は国内の問題ではなく地域的な問題です。ミャンマーの問題がこの地域を不安定にしています。したがって地域全体の問題といえます」

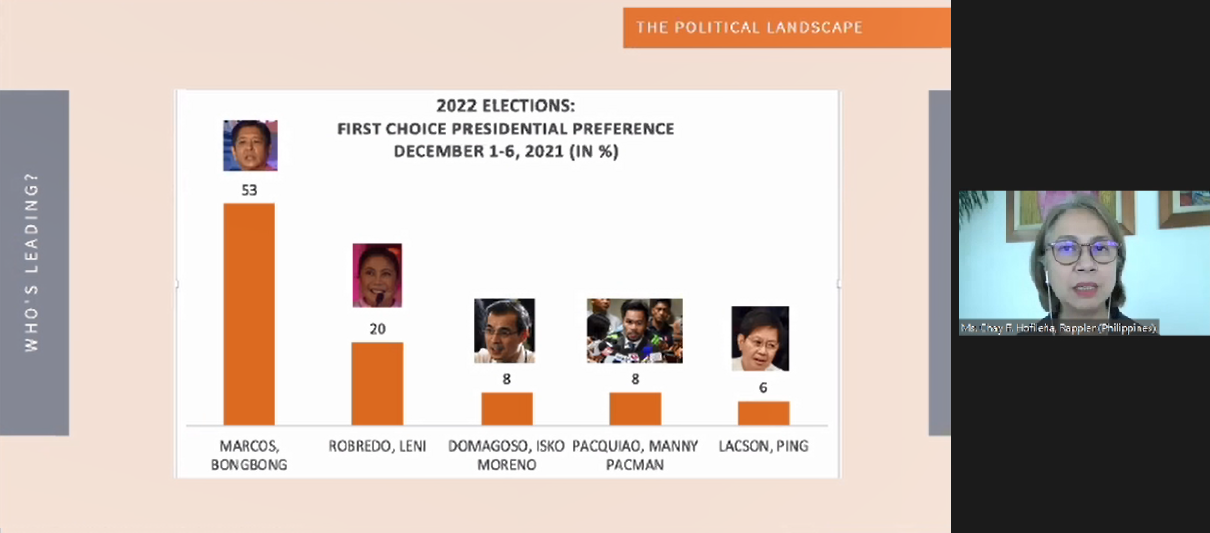

大統領選挙まで数か月となる中、ラップラーの創設者であり編集者でもあるチャイ・ホフィレーニャ氏は、フィリピンにおけるメディアの現状と政治的展望について説明しました。「フィリピンは分裂国家で、社会階級や経済的階級、派閥主義が存在し、民主主義の悲痛な弱体化が見られる」と警鐘を鳴らしました。

同氏の分析によれば、独裁体制を敷いた故フェルディナンド・マルコス元大統領の息子、フェルディナンド「ボンボン」マルコス大統領候補が投票でリードを広げており、次候補者の2倍以上となる53%の票を獲得しています(オンラインイベント開催時)。同氏は、マルコス氏がリードしている理由の一つは、選挙戦でオンライン、特にソーシャルメディアに影響を及ぼす戦略的取り組みを展開できたことだと語りました。

ラップラー創設者で編集者でもあるチャイ・ホフィレーニャ氏

同氏はウェブ上の投稿者らが、公共政策に関する発言や記事、報道などを押しつぶし、最終的にジャーナリストの信頼性を弱体化させ、監視機関としてのメディアの役割を弱める傾向が強まっていることも指摘しました。ラップラーの場合、メディアに付けたハッシュタグを使用している投稿者らを「フェイクニュース投稿者」「ハッカー」などと表現しています。彼らは報道の信頼性を失墜させようと、配信局のコメント部門やソーシャルメディアに大量の情報を送りつけています。

「合法的なメディアがこれに抵抗するのは非常に難しいのです。私たちはストーリーに焦点を当てなければならず、選挙問題に焦点を当てなければなりません。私たちは「ネット荒し」をめぐる応戦には長けてはいないのです。それこそ時間と労力の無駄ですから」

今回のイベントを通して浮上した共通のテーマは、直接的な政府による干渉のほか、国の法的制度を用いた間接的な妨害工作によって、プロフェッショナルなメディアが直面している圧力です。

「ラップラーを始め、マレーシアやカンボジアのこうした経験から浮き彫りになるのは法律の武器化だ」と、日経アジア編集委員のグウェン・ロビンソン氏は主張しています。

マレーシアのネットニュースサイト「マレーシアキニ』の編集長であり共同創設者でもあるスティーブン・ガン氏の経験が、この評価を実証しています。同氏は、マレーシアのメディアに対し現職の首相が起こした初の訴訟を含む、多くの訴訟について説明しました。こうした訴訟により資金がニュースルームから流出し、結果的に長期にわたる控訴手続きに従って何千万円という罰金を支払うことになりました。

カンボジアでもジャーナリストに対する圧力が増しており、社会問題をについて報道する記者が減少してきました。非営利団体の「カンボジアン・センター・フォー・インディペンデント・メディア」 (CCIM)のメディアディレクターであるソートゥー・イス氏は、メディアのライセンスが取り消され、個々のジャーナリストは逮捕され、あるいは訴訟を起こされているために、職を見つけることができず退職に追い込まれていると語りました。

「CCIMでは、新たな独立系ジャーナリスト世代を教育しようとしていますが、彼らが仕事を続けるに足る独立系メディアがないのです。社会問題や政治問題について報道していくとしても、ここで生き残るのは至難の業といえましょう」

政府機関から独立したメディアが直面している大きな課題やソーシャルメディアの影響を踏まえ、パネリスト全員が、リソースをプールし、ジャーナリストの懸念の声を広め、偽情報を防止するにあたっての地域を越えた協力強化の重要性を強調しました。

日経アジアのロビンソン氏は、メディアが直面している窮状を認識したうえで、積極的な展開も指摘しました。

「カンボジアではショッキングな事件が起きていますが、ミャンマーは恐怖をバネに奮起しましたし、多くのメディア機関が支援を希望しました。その他のメディア機関や、この地域のメディアを支援したいと考える人々にとって最良の方法の一つは、法的支援の質を保証し、資金を提供し、改善を図ることです。これこそ新たな戦いの場なのです」

東南アジアのメディアが直面する課題と機会について意見を交わすパネリスト

ラップラーの場合、CEOでありノーベル平和賞を受賞したマリア・レッサ氏に対する多数の名誉棄損訴訟により、ラップラーは廃業に追い込まれていたかもしれません。ホフィレーニャ氏は「私たちだけでマリア・レッサ氏の保釈金を払わなければならなかったとしたら廃業していたでしょう。保釈金は数百万に上っていました。法的な援助資金がありましたし、報道の自由に関心がある一般人や個人からの寄付もありました」と語ります。

パネリストは、現場のジャーナリストが報道という日常業務に集中しなければならないことを認めていますが、リソースを集め集団的に行動する機会をつくり、地域のメディアをまとめ別個に運営される事務局的存在が役に立つと考えています。例えば、マレーシアのガン氏は、以前存在していたSEAPA(Southeast Asian Press Alliance)のような地域をまとめる機関があれば、共同声明を発する際に迅速な行動を取れるようになると言います。

支援を行うにあたってのその他の提案には、メディアトレーニングの強化、デジタルセキュリティ強化に向けた技術援助、ジャーナリストやメディア機関の法的保護に精通する弁護士ネットワークの構築があります。

パネリストは、地域の連携を推進し共通課題についての情報を共有するにあたり、地域全体でストーリーや経験を共有することがなにより重要であるという点にも、同意しました。

この急務に対処するために、笹川平和財団はワークショップや交流イベントを介して、アジアのメディア実務者のネットワーク強化に取り組んできました。「東南アジアと日本のジャーナリストのつながりを維持することが重要だ」と、このプロジェクトを担当する主任研究員の堀場明子氏は語ります。

「私たちは、この地域の協力的パートナーシップ支援の方法について引き続き意見を交わしていきながら、今回のセミナーから得られた多くの学びを参考にしたいと思っています。」