Ocean Newsletter

第98号(2004.09.05発行)

- 島根大学汽水域研究センター センター長◆國井秀伸

- 東京海洋大学長◆高井陸雄

- SOF海洋政策研究所 研究員◆小山佳枝

- ニューズレター編集委員会編集代表者(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新

これからの総合的な海洋教育

-東京海洋大学が目指すもの-

東京海洋大学長◆高井陸雄海洋に関連する学問領域は極めて広範囲であり、これを系統的に学ぶとなると優れた教員による総合的な講義が不可欠。

発足して1年が経とうとしている東京海洋大学では、海洋に特化した大学として海を熟知し、多様な生物との共存、人類の財産である「海」を22世紀へも受け渡すことのできる知識と技術と原理の確立を目指し、教育と研究を行うつもりである。

はじめに

東京海洋大学が発足して1年が経とうとしています。「『海洋大学』を冠した大学がよくもこれまでなかったものですね」と言われることが度々ありますが、「海洋」に関する教育・研究を、一高等教育機関で行うのが難しい故に、今まで手つかずであったといえます。東海大学が学部の名称に冠しているのは大変な努力の結果です。ここでは海洋教育を実現するための教育研究組織を考えつつ、本学が今後検討すべき課題について述べたいと思います。

海洋教育とは

地球表面の70%を占める「海」の果たす役割は、生命起源の地であり、地球環境を維持し調節する機能、食料生産の場、文化と人の交流の場であることを考えれば、総ての人が海のことを知る必要があります。とりわけ、日本は四方を海に囲まれた国です。海のことを誰もが知っておいてほしいと思います。そのためには海のことを教えられる人を養成することも必要です。

海洋教育の基本は「海を知る」ことであり、座学と体験からその姿が分かるようになる教育システムが必要です。この知識を基に「海を守る」必要性とその技術について理解し、「海を利用する」ことが可能となるのです。この、「海を知る」、「海を守る」、「海を利用する」は科学技術・学術審議会海洋開発分科会の答申にも掲げられているように、海に向かう基本姿勢といえましょう。

海洋に関連する学問領域は極めて広範囲であり、物理、化学、生物、工学、農学・水産学、社会科学、人文科学、そしてこれらが混じり合った学際的領域です。したがって、学ぶべき領域は幅広く、これを系統的に学ぶとなると優れた教員による総合的な講義が必要です。

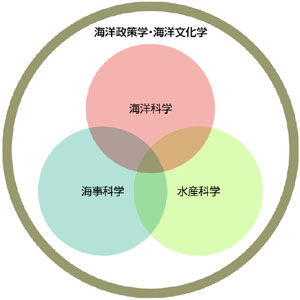

海洋教育を教育・研究へのスタンスから大きく3つの分野に分けました。さらに、これらを統括する上部構造として、「人」が関与する枠組みである海洋政策学・海洋文化学を考えてみました。それらの相互の関わりを模式的に図示しました。海洋科学には海洋に関する基本的な学問である、海洋物理、海洋化学、海洋生物学、生物海洋学、海洋地球物理学等の実学の基礎となるものが含まれます。水産科学には漁労学、増養殖学、資源管理学、水産加工学等の応用分野が、海事工学には船舶工学、海運工学、舶用機関工学および海洋工学が、それぞれ包括されています。水産科学では持続的利用が可能な資源管理が、海事工学では人工物と自然環境の調和を図り、海洋環境への負荷の少ない人間活動のあり方を考える必要があります。

このようにしてえられた研究成果が「総説」としてまとめられ、教養教育やカルチャーセンターでの講義、地域における市民講座、小中高生への「海への誘い」へと広がっていくのです。

教育研究組織とその目指すもの

東京商船大学と東京水産大学の統合によって生まれた東京海洋大学は、白い画用紙に理想とする教育研究システムを描きあげたものではありません。とはいっても、両大学の特長を生かすための工夫を凝らしています。東京海洋大学では、海が「環境調節機能の場として果たす役割」、「食料生産の場として果たす役割」、「交通の場として果たす役割」、「癒し、和みの場として果たす役割」を重視し、研究と教育活動に努めています。その取り組む姿勢は前述したように、「海を知る」、「海を守る」、「海を利用する」をモットーにしています。

東京海洋大学は両大学の優れた点をさらに発展させることを目標に、学部は海洋科学部(主に東京水産大学)と海洋工学部(主に東京商船大学)の2学部としましたが、大学院は共通部分をより高度にすること、研究領域を広げるために一研究科としました。学部、研究科の学科名、専攻名、学年定員を別表に示しました。なお、本表には卒業、修了時に取得できる学位を示しました。統合に際し、「従来とは異なる学位を」との要請もあり、記載の通りになりました。本誌No.93で、奈須先生が、海洋学の学位について述べられています。本学では2004年4月入学の学部生、大学院生には卒業、修了時に海洋科学の学位を授けることになっています。

今回の統合では、海洋政策文化学科を新しく設置しました。これまで本学はどちらかといえば理科系の大学でしたが、これからの海の利用を考えた時、海が食料生産の場、流通の場としてのみ考えるのでは淋しすぎます。ロマンを育む場、マリンスポーツ、スポーツフィッシング、癒しの場としての海の利用も魅力的です。さらにグローバルな視点に立った「秩序ある海の利用」を国際法の下で考えることも重要な課題です。これらのことを念頭に、海洋政策文化学科を作ったのです。本学科を卒業した学生が海の利用について様々な政策提言をするオピニオンリーダーとなることを期待しています。

船のない海洋大学は海洋大学とはいえません。現在4隻の練習船を擁していますが予算の逼迫により減船せざるを得ませんが、なんとしても世界の海を相手にできる大型船は絶対に必要です。

| 海洋科学部 学士(海洋科学) | |

|---|---|

| 海洋環境学科 | 103 (3)名 |

| 海洋生物資源学科 | 73 (3)名 |

| 海洋食品科学科 | 58 (3)名 |

| 海洋政策文化学科 | 41 (1)名 |

| 水産教員養成課程 | (10)名 |

| *丸数字は水産教員養成課程に進む定員数で各学科の内数 | |

| 水産専攻科 | 40名 |

| 海洋工学部 学士(工学) | |

|---|---|

| 海事システム工学科 | 65名 |

| 海洋電子機械工学科 | 65名 |

| 流通情報工学科 | 45名 |

| 乗船実習科 | |

| 航海課程 | 35名 |

| 機関課程 | 35名 |

| 海洋科学技術研究科 | ||

|---|---|---|

| 博士前期課程(修士課程) | ||

| 海洋生命学専攻 | 修士(海洋科学) | 51名 |

| 食機能保全科学専攻 | 修士(海洋科学) | 20名 |

| 海洋環境保全学専攻 | 修士(海洋科学、工学) | 46名 |

| 海洋システム工学専攻 | 修士(海洋科学、工学) | 26名 |

| 海運ロジスティクス専攻 | 修士(海洋科学、工学) | 29名 |

| 博士後期課程(博士課程) | ||

| 応用生命科学専攻 | 博士(海洋科学) | 21名 |

| 応用環境システム学専攻 | 博士(海洋科学、工学) | 19名 |

21世紀を生き抜く東京海洋大学

大学法人化に伴いこれまでの予算の枠組みにとらわれない「経営努力」が要求される国立大学となり、自主・自律、個性輝く大学となることが求められています。本学は海洋に特化した大学として海を熟知し、多様な生物との共存、人類の財産である「海」を22世紀へも受け渡すことのできる知識と技術と原理の確立を目指し、教育と研究を行います。グローバルな視点に立ち、沿岸域に起きる様々なローカルな事象を解決する中から、全地球の問題解決のための方程式が生まれると考えています。われわれのすぐそばにある海との共生を確実に実現することこそが21世紀を生き抜く力となるのです。(了)

●東京海洋大学ホームページもご覧ください。 http://www.kaiyodai.ac.jp/

第98号(2004.09.05発行)のその他の記事

- 宍道湖・中海のグランドデザイン 島根大学汽水域研究センター センター長◆國井秀伸

- これからの総合的な海洋教育 -東京海洋大学が目指すもの- 東京海洋大学長◆高井陸雄

- 水中文化遺産の法的保護 SOF海洋政策研究所 研究員◆小山佳枝

- 編集後記 ニューズレター編集代表(横浜国立大学国際社会学研究科教授)◆来生新