Ocean Newsletter

第533号(2022.10.20発行)

持続可能な海域利用に関する法制度 〜海洋空間計画の視点から〜

[KEYWORDS]海洋空間計画/UNESCO-IOC/国連海洋科学の10年東北公益文科大学公益学部准教授◆樋口恵佳

国連では2021年より、ユネスコ政府間海洋学委員会が主導する「国連海洋科学の10年」が始動した。

日本の海域利用に関する法制度(再エネ海域利用法)は、十分にユネスコ政府間海洋学委員会が要請する海洋空間計画の要素を満たしているのか。

目標や原則の設定、マッピングのプロセスにおけるステークホルダー参加の確保等、今後の課題を明らかにする。

「国連海洋科学の10年」と海洋空間計画

2021年〜2030年は、「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年(以下、「国連海洋科学の10年」)」である。「国連海洋科学の10年」とは、2017年12月に国連総会において承認された、持続可能な開発目標(SDGs)の目標の達成を目指す国連のキャンペーンである。「国連海洋科学の10年」の提案機関かつ実施調整機関となったユネスコ政府間海洋学委員会(UNESCO-IOC)は、実施計画を策定し、データの収集や共有だけではなく、集められた科学的知識を政策へ活用できるような仕組みづくりについての提案を行っている。本稿で扱う海洋空間計画(Marine Spatial Planning)もその手法の一つである。

さて日本は、SDGs(特に目標14)の達成、および「国連海洋科学の10年」の達成へ向けてどの程度まで取り組めているのだろうか。本稿では、日本国内における海域利用に関する法制度を取り上げ、その仕組みがどの程度、UNESCO-IOCが求める海洋空間計画の基準を満たしているのかという問題を取り上げたい。

海域利用(洋上風力発電)に関する日本の法制度

本稿で検討の対象とする海域利用に関する法制度は、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法」(以下、再エネ海域利用法)およびその実施に係る制度枠組みである。再エネ海域利用法は、一般海域における風力発電設備の導入や運用に関して、関係者との調整の枠組みを定めつつ、事業者に長期の海域占用を可能とするよう設計された法律である。2018年11月に成立し、2019年4月より施行された。

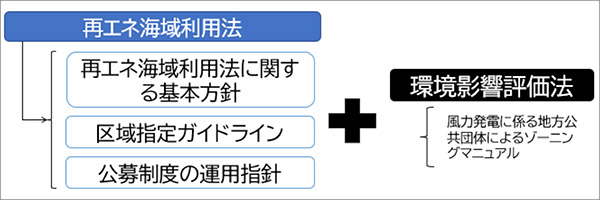

再エネ海域利用法は政府の定める基本方針等と併せて運用される(第7条)。再エネ海域利用法の本体には、理念、海域の指定から公募選定、運用までの制度枠組みが示され、段階に応じて区域指定ガイドラインや公募制度の運用指針が参照される。さらに発電事業者には、横断的に適用される環境影響評価法に基づく環境影響評価の実施が義務付けられる仕組みとなっている(図)。

再エネ海域利用法の制度枠組みには、全体で二つの主体(政府・事業者)による計画策定があり、その後事業者による実施と評価改善を行う構造になっている。まず①政府による計画策定(風力発電導入のための区域指定のため)、次に②事業者による公募占用計画の策定(その区域においてどのように操業するかを示すため)がある。一度事業者が実施に着手したあとは、②の部分のみでPDCAが繰り返される。①の段階では、区域指定にあたって地域関係者との調整可能性が考慮されるほか、協議会を通じた利害関係者との合意形成がプロセスに組み込まれている。②の段階においても、政府が事業者公募の際に策定する公募占用指針の中に、事業者が作る公募占用計画に確保されるべき事項が指示されているが、例えばこれには環境影響評価や利害関係者との調整、地域経済への波及効果、公募占用計画の履行状況報告(少なくとも年に一度)の提出タイミング等が含まれる。したがって、②においても利害関係者との合意形成や、環境影響評価の実施、履行の監視が確保されることが予定されている。

■図 再エネ海域利用法の制度枠組み

■図 再エネ海域利用法の制度枠組み

UNESCO-IOCガイドラインとの対照評価

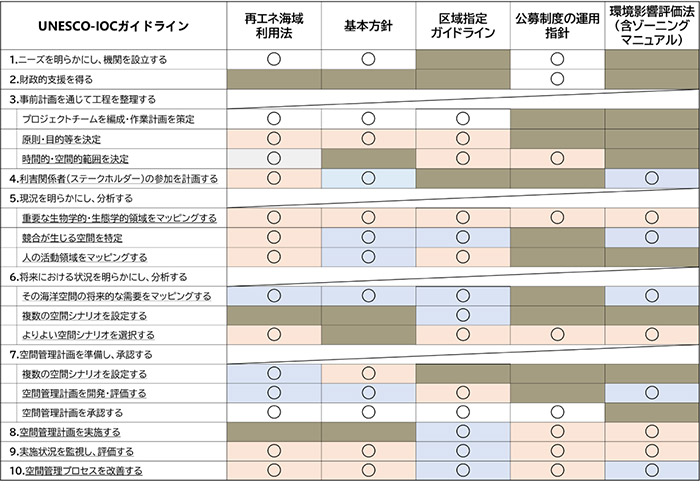

それでは再エネ海域利用法の制度枠組みは、海洋空間計画に関するUNESCO-IOCのガイドラインの要請をどの程度満たしているだろうか。このガイドラインでは、海洋空間計画全体の段階を10のステップ(および小項目)で表し、それぞれのステップに対して、ステークホルダーの参加が確保されるべき段階を示している。このようなステップおよびステークホルダー参加の要請を、日本の再エネ海域利用法の制度枠組みの各要素と対照させた表が以下のものである。

表を見るとUNESCO-IOCガイドラインが要請する10のステップ(および小項目)は、すべて再エネ海域利用法の制度枠組みのいずれかにて確保されていることがわかる。この点から、再エネ海域利用法の制度枠組みは、UNESCO-IOCが想定する「海洋空間計画」の枠組みとしての要請に応えていると考えて良いだろう。

他方で、ステークホルダー参加の要請に関しては課題がみられる。赤色で示した部分は、UNESCO-IOCのガイドラインにおいてはステークホルダー参加が要請されているにもかかわらず、再エネ海域利用法の制度枠組みの中に参加の機会が確保されていないことを示す。事業計画を通じて工程を整理する(ステップ3)段階における原則・目的の設定、マッピングに関するプロセス(ステップ5)では、環境省等の特定の省庁、あるいは自治体が独自にトップダウンの形式で内容を策定する仕組みとなっており、ステークホルダー参加の機会は確保されていない。

■表 再エネ海域利用法の制度枠組みとUNESCO-IOCのガイドラインとの対照表

■表 再エネ海域利用法の制度枠組みとUNESCO-IOCのガイドラインとの対照表

(〇印:該当するステップが存在する、青色:ステークホルダー参加が確保されている、赤色:UNESCO-IOCガイドラインにて要請されているがステークホルダー参加が確保されていない)

国際ガイドラインを意識した運用を

上記のように、日本の再エネ海域利用法の制度枠組みは、制度全体においてUNESCO-IOCのガイドラインが要請する海洋空間計画のプロセスを十分に実現しているが、ステークホルダー参加の点で課題も見られる。特にステップ3の目標や原則設定、ステップ5におけるマッピングのプロセスには、改善の可能性が指摘できるだろう。

今後は、再エネ海域利用法の制度枠組みに基づき、事業者が洋上風力発電設備を設置・運用していくことになる。2030年に「国連海洋科学の10年」を終える際、日本はUNESCO-IOCの推奨する海洋空間計画のプロセスにも応えられる法制度を有し、それに基づいた政策を実施したといえるよう、国際ガイドラインの視点を意識した法の運用が重要になっていくだろう。(了)

- ※本記事は、『公益学会誌』第21号(2022年7月)において公表された「持続可能な海域利用に関する国内法制度の検証:海洋空間計画の視点から」を一部抜粋し、本誌用に再構成したものである。

第533号(2022.10.20発行)のその他の記事

- CORDAP戦略計画によるサンゴの再生・保全の加速 サンゴ研究開発促進プラットフォーム(CORDAP)事務局長◆Carlos M. DUARTE

- 持続可能な海域利用に関する法制度 〜海洋空間計画の視点から〜 東北公益文科大学公益学部准教授◆樋口恵佳

- 神奈川大学「海とみなと研究所」が目指すもの 神奈川大学「海とみなと研究所」所長・経営学部教授◆関口博正

- 編集後記 日本海洋政策学会会長◆坂元茂樹