Ocean Newsletter

第446号(2019.03.05発行)

気候変動による沿岸災害の将来変化について

[KEYWORDS]高潮/波浪/気候変動京都大学防災研究所気象・水象災害研究部門准教授♦森 信人

気候変動に伴い、高潮・高波の将来の変化については、強い事象の増加と頻度の増加を示す研究予測が多く発表されている。

防波堤や防潮堤などのインフラは、計画から導入まで数十年必要であり、このため、極端な災害が顕著になる前に長期的な整備計画を立てると共に、 温暖化シグナルを検知できるモニタリングの強化を真剣に考える時期に来ている。

高潮と波浪

津波を除くと、わが国の沿岸部に影響を与える自然災害としては、高潮と波浪が主なハザードとして挙げられる。両者とも台風や低気圧によって発生・発達するが、その時空間スケールや増幅メカニズムは異なる。また広義の意味では、波浪による海岸の侵食も自然災害の1つと考えられ、港湾や自然海浜(砂浜)など対象とする沿岸部の利用状況により、沿岸部の危険要因として何を考えるべきかは異なる。高潮が生じるのは主に東京湾、伊勢湾、大阪湾や瀬戸内海等の内湾であり、高波を伴うという特徴もある。2018年8月28日に発生した台風21号が、高潮と高波の重複により港湾施設や関西空港の浸水などの甚大な被害をもたらしたのは記憶に新しい。波浪については、外洋では高波(主に風で発達する風波)が越波や防波堤の被災等の被害をもたらし、常時波浪(主に遠方から伝播するうねり)が、海浜の侵食に寄与するという特徴がある。

わが国の沿岸部において考えられる気候変動の影響

温室効果ガスによる気候の長期変化(気候変化・変動)の沿岸部への影響を考える上で、海面上昇が第1に考えられる。これに加えて気候変動の影響は、波浪や高潮に影響を与えることが予測されている。2013年のIPCC第5次評価報告書(AR5)において、今世紀末までの全球の平均海面は、RCP4.5(温室効果ガス排出中位シナリオ)で0.33~0.63m、RCP8.5(温室効果ガス排出高位シナリオ)で0.45~0.82m上昇することが予測されている。想定されている将来の気候条件では、海洋の海面温度を上昇させ、熱帯低気圧の強度や発生頻度にも影響を与えることが疑われている。気候変動の影響評価の中で、わが国の沿岸部における高潮の変化については、台風特性がどのように将来変化するかが大きなポイントとなる。

波浪の将来変化については、 IPCC AR5において初めて具体的な予測結果が掲載されており、北半球中緯度における平均波高の減少、南半球中高緯度における増加が中程度の確信度で予測されている(図1)。平均波高の将来変化は、主に偏西風等の大規模循環場が高緯度方向に移動することで起こるため、緯度に依存した帯状のパターンを持つ。このため、平均波高の変化の大きな日本を含む中緯度では、10度近くの波向の変化が予測されている。海面上昇の影響と常時波浪の将来変化が、どのような海浜の将来変化をもたらすのかについては、現在研究が進められている段階である。

将来、極端な沿岸災害は増えるのか?

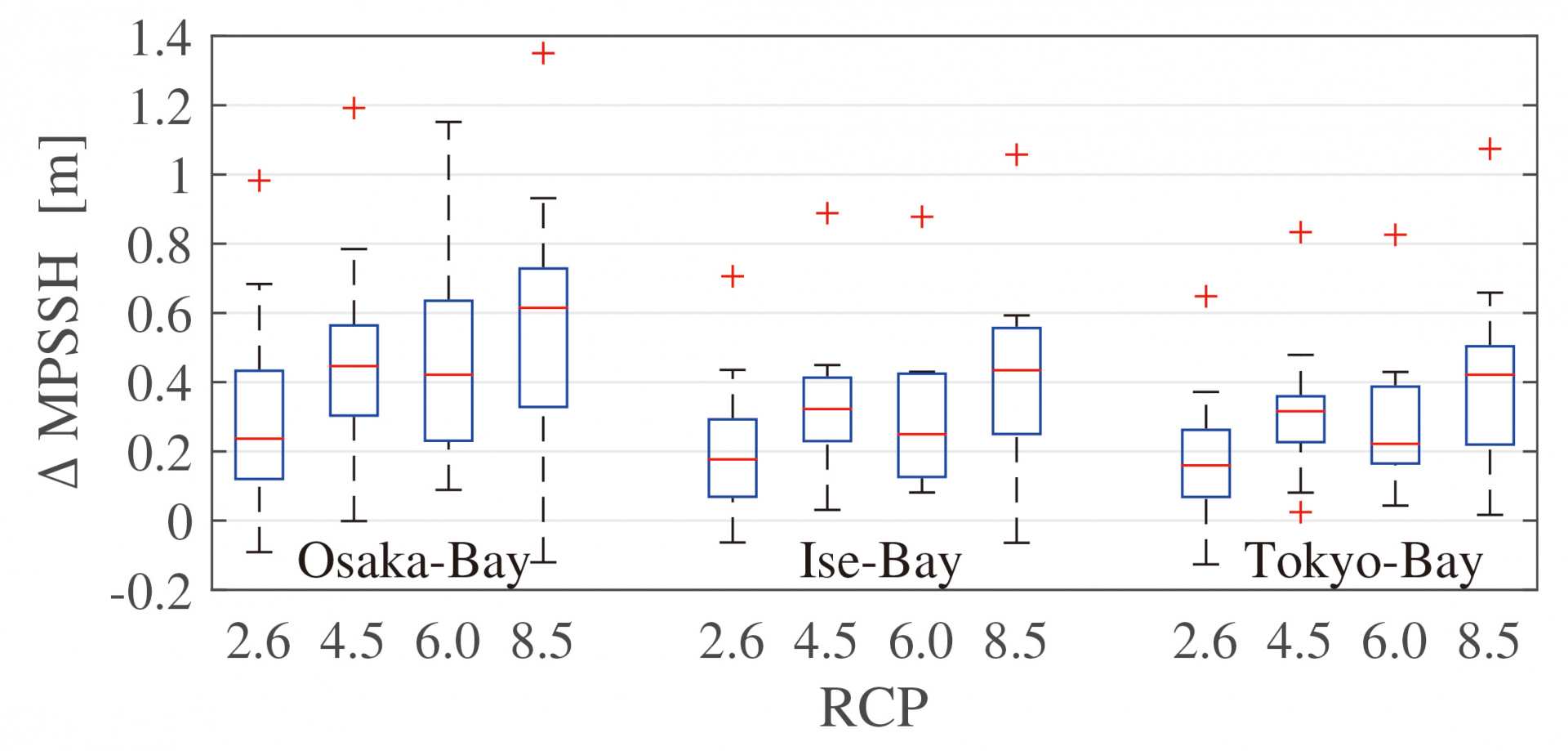

■図2 地球温暖化に伴う大阪湾の9月における気候的最大高潮偏差(MPSSH)の将来変化量。横軸:温暖化シナリオRCP、縦軸:可能最大高潮偏差[単位:m]

■図2 地球温暖化に伴う大阪湾の9月における気候的最大高潮偏差(MPSSH)の将来変化量。横軸:温暖化シナリオRCP、縦軸:可能最大高潮偏差[単位:m]

21世紀末までの台風の将来変化については、全球気候モデルを用いた数値計算をもとに、ここ10年で理解が急速に進んでいる。IPCC AR5では、全球での熱帯低気圧の発生頻度は減少もしくは変化なしという可能性が高いものの、熱帯低気圧の強さは平均的には強まる可能性が高いと評価されている。日本では、気象研究所の大気全球気候モデル(AGCM)による将来予測結果にもとづく台風や沿岸災害の将来変化の予測が精力的に行われており、予測の不確実性は大きいものの台風と高潮の定量的な評価が進んできた。台風特性の将来変化としては、⑴発生個数の減少、⑵強い台風の増加、⑶代表経路の変化の3つが想定されている。 ⑴と⑵については、温暖化に伴う大気安定度の増加と海水温の上昇による将来変化であり、台風がもたらす極端災害の発生頻度が減少するものの、災害強度は増加する将来変化が予想されている。例えば、最新の大規模気候データをもとにした、温暖化が進んだ将来気候(現在より全球平均気温が+4℃上昇時)では、発生頻度が数年程度の高頻度の高潮の水位は、現在気候に比べて将来気候の方が低いが、再現期間が長期になると将来気候の方が高くなる傾向が予想されている。これは、温暖化に伴う台風発生個数の減少効果が高頻度・低水位の高潮発生頻度を減少させ、強い台風の増加と台風経路の将来変化が低頻度・高水位の高潮発生頻度を増加させるためである。

温暖化の効果は温室効果ガスの排出の度合いや排出量緩和策によっても大きく異なる。IPCC AR5では、温暖化の度合いをRCP(代表的濃度経路)シナリオで評価している。図2に示すのは、IPCC AR5で用いられたCMIP5の全データを用いてRCPシナリオ毎に3大湾の気候的に起こりうる最大高潮水位(最大高潮偏差)の将来変化傾向を予測した結果である。高位のRCPシナリオほど高潮強度が増加傾向にあり、最も将来変化量の大きい大阪湾で、RCP8.5で平均約0.6mの最大高潮水位の増加が予測されている。これは予測されている海面上昇量の7割強であり、高潮の将来変化の考慮の有無により、将来に想定すべき最大水位が大きく異なることが示唆されている。高波の将来変化についても同様な検討がなされ、発生確率が10年に1度の波高は西日本太平洋沖を中心に数m増加する予測がある。台風の将来変化に伴い、高潮・高波に対する温暖化の影響を定量的に評価するためには、台風の発生個数・強さ・経路の3つの特性の将来変化を捉えることが重要である。

沿岸災害の減災に向けて

気候変動に伴い、高潮・高波の将来の変化については、極端な事象の増加を示す予測が多く発表されている。これまで高潮の対策・被害想定は既往最大やこれに準じる想定にもとづいて行われてきた。しかし地球温暖化等で変化する環境の中で、過去最大イベントの経験にもとづいて対策を行い、想定外の被害を繰り返すのではなく、科学的な検討にもとづき前もって最大クラスや極端な高潮の長期評価を行う時期に来ている。

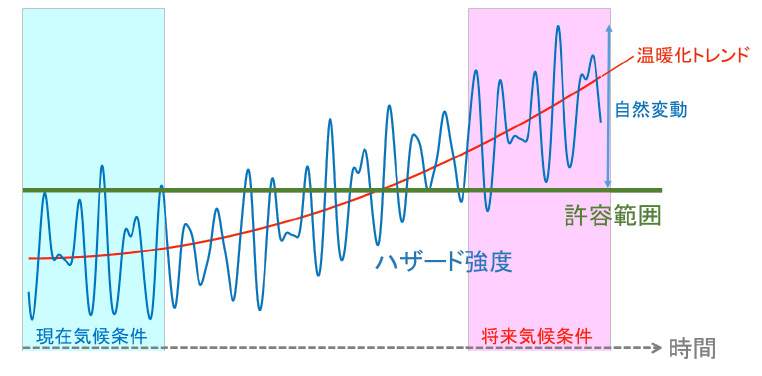

図3の模式図に示すように、気象に関連する自然災害の素因は、地球温暖化に伴う長期トレンド(気候変化)に加えて、季節や年変動、さらに数年から十年以上の自然変動(気候変動)を持っている。現在でも後者の影響により想定を超えた事象が発生し、災害は起こっているが、気候変化が顕著になるとその頻度・災害強度は増加していくことが予見される。防波堤や防潮堤などのインフラは、計画から導入まで数十年必要であり、このため、極端な災害の増加が顕著になる前に長期的な整備計画を立てると共に、温暖化シグナルを検知できるモニタリングの強化を真剣に考える時期に来ていると思われる。(了)

■図3 地球温暖化に伴う気候変化(温暖化トレンド)に伴う適応策の考え方

■図3 地球温暖化に伴う気候変化(温暖化トレンド)に伴う適応策の考え方

第446号(2019.03.05発行)のその他の記事

- 東北沖地震津波の教訓と南海トラフ地震への対応 (国研)海洋研究開発機構地震津波海域観測研究開発センター長♦小平秀一

- 気候変動による沿岸災害の将来変化について 京都大学防災研究所気象・水象災害研究部門准教授♦森 信人

- 種市高等学校の潜水士育成 岩手県立種市高等学校校長♦遠藤拓見

- 編集後記 東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センター特任教授♦窪川かおる