笹川日中友好基金

笹川日中友好基金

日本人の中国に対する意識調査2024

分析結果報告書

2025.04.03

21分

「中国に対する日本人の意識調査(以下「本調査」と略す)」の2024年度調査が終了した。この調査が始まったのが2022年だから、今回が3回目の実査ということになる。昨年の2回目の実査の際に、毎年質問する項目とそうでない項目とを弁別したが、今年もほぼこの方式に従った。具体的には、①(中国、韓国、台湾、米国への)親近感、②(中国、韓国、台湾、米国への)関心度、③日中関係への評価、④日中関係進展のための有効な取り組み、⑤日中関係の取り組み主体として民間と政府のどちらが重責を担うべきか及びその理由、⑥日中間の民間交流に対する評価の6つの項目については、3年間の変化を追うことができるようになっている。また昨年度採用された⑦10年前に比べた中国や日中関係への評価や⑧今後中国と付き合う際の方針といった質問、及び一昨年度から昨年度に欠けて一部ワーディングを変えた⑨(中国、韓国、台湾、米国の)情報を得る際に用いている言語や⑧(中国、韓国、台湾、米国における)メディアにおける日本報道への信頼度といった質問からも、この2年間の変化を読み取ることができるようになっている。

他方で、③の日中関係についての評価について、その理由を尋ねた質問は、今回は「評価する際に注目した要因」を尋ねるよう変更が加えられている。この質問を日中関係だけでなく、日韓関係、日台関係、日米関係とも対比できるようにしたからである。また中国の政治や経済、文化などについての知識の有無を尋ねた10の設問は、今年度は用いられていない。知識の有無がこの1、2年で変化するとは考えられなかったからである。

他方で、③の日中関係についての評価について、その理由を尋ねた質問は、今回は「評価する際に注目した要因」を尋ねるよう変更が加えられている。この質問を日中関係だけでなく、日韓関係、日台関係、日米関係とも対比できるようにしたからである。また中国の政治や経済、文化などについての知識の有無を尋ねた10の設問は、今年度は用いられていない。知識の有無がこの1、2年で変化するとは考えられなかったからである。

1.対中認識と「内なる中国」

昨年度、中国の政治や経済、文化などの知識の有無について設問を入れたのは、中国についての知識を持つか否か、言い換えれば知中派か否かで対中認識に違いがあるかどうかを見定めようとしたからである。通常、相手国への知識の欠如が悪印象の原因とされる。では、日本の対中認識にも似た論理が働いているかどうか。結果は予想と逆だった。日本の高齢者は中国の政治や経済に対する関心が強く、多くの知識を持っているが、それゆえ中国の変化を否定的に評価し、結果的に日中関係を悪く評価する傾向が見られたのである。

日本国内で年齢によって対中認識が異なるのは、どのような理由なのか。考えられるのが、変化の速い中国をめぐる「記憶のキャリーオーバー」仮説である。若い頃に作り上げた中国イメージを人生の後半にも引きずるばかりか、そこから現在の中国や日中関係を眺めようとする傾向があるため、結果的に日本国内での対中認識が年齢や世代によって異なってくると考えられるのである。

現在の60歳代が中国イメージを形成した20歳代は日中関係の蜜月期だった。改革・開放によって中国の政治や経済が変わることが期待され、人びとは中国の政治・経済を見守り、よりよい日中関係を予想した。しかしその後、中国の変化は彼らの期待した方向には進まず、中国に対して厳しい目を向けるようになった。これに対して現在の30歳代の場合、20歳代には中国の経済力は日本を上回っており、日本が中国を経済的に凌駕していた「古き良き時代」の記憶を持っていない。また高齢者のように、中国に最初から強い期待を持っていなかったから、失望することもない。この「記憶のキャリーオーバー」仮説の妥当性は別にして、中国の急速な変化が日本国内における対中認識をめぐる世代差を生み出している点を発見したことに、本調査の最大の貢献がある。

もっとも変化したのは、「外なる中国」ばかりではない。

改革・開放以降、中国から日本へ移民がやってくるようになり、2007年には中国籍の数が、戦後長らく最大勢力だった韓国・朝鮮籍の数を抜きトップになった。また日本人男性と結婚した外国人女性の国籍別分布で見ても、1990年以降トップだったフィリピン籍を2009年に抜き現在に至るなど、日本国内で中国籍をもつ市民のプレゼンスは大きくなっている。こうした「内なる中国」の変化が日本人の「外なる中国」への認識や評価に影響を与えている可能性がある。そこで今年度は日本国内における中国籍の人との接触が、どのように日本人の対中認識に関連しているかをテーマにすることとした。

日本国内で年齢によって対中認識が異なるのは、どのような理由なのか。考えられるのが、変化の速い中国をめぐる「記憶のキャリーオーバー」仮説である。若い頃に作り上げた中国イメージを人生の後半にも引きずるばかりか、そこから現在の中国や日中関係を眺めようとする傾向があるため、結果的に日本国内での対中認識が年齢や世代によって異なってくると考えられるのである。

現在の60歳代が中国イメージを形成した20歳代は日中関係の蜜月期だった。改革・開放によって中国の政治や経済が変わることが期待され、人びとは中国の政治・経済を見守り、よりよい日中関係を予想した。しかしその後、中国の変化は彼らの期待した方向には進まず、中国に対して厳しい目を向けるようになった。これに対して現在の30歳代の場合、20歳代には中国の経済力は日本を上回っており、日本が中国を経済的に凌駕していた「古き良き時代」の記憶を持っていない。また高齢者のように、中国に最初から強い期待を持っていなかったから、失望することもない。この「記憶のキャリーオーバー」仮説の妥当性は別にして、中国の急速な変化が日本国内における対中認識をめぐる世代差を生み出している点を発見したことに、本調査の最大の貢献がある。

もっとも変化したのは、「外なる中国」ばかりではない。

改革・開放以降、中国から日本へ移民がやってくるようになり、2007年には中国籍の数が、戦後長らく最大勢力だった韓国・朝鮮籍の数を抜きトップになった。また日本人男性と結婚した外国人女性の国籍別分布で見ても、1990年以降トップだったフィリピン籍を2009年に抜き現在に至るなど、日本国内で中国籍をもつ市民のプレゼンスは大きくなっている。こうした「内なる中国」の変化が日本人の「外なる中国」への認識や評価に影響を与えている可能性がある。そこで今年度は日本国内における中国籍の人との接触が、どのように日本人の対中認識に関連しているかをテーマにすることとした。

2.調査の実施プロセス

日本国内における中国籍の人の関わりについての質問を作るにあたっては、本調査を委託・実施している㈱サーベイリサーチセンターが2023年に出入国在留管理庁から委託された「外国人との共生に関する意識調査(日本人対象)」(※1)で用いた質問を参照にした。

2024年5月15日に質問票の設計をめぐる最初の会合が開かれ、多文化共生をテーマにした質問の具体的なワーディングについて検討を行った。7月18日には、㈱サーベイリサーチセンターから提案された質問票のレイアウトなどについて検討がなされた。今回新たに加えられる質問を対象に8月5日にプリテストがかけられ、8月19日から25日にかけて3,000名を対象にした実査が行われた。令和2年の国勢調査の結果から地域・性別・年代別に人口構成比で割付を算出し、セグメントごとの目標サンプル数が定められたが、この分布は3年間変わっていない。とはいえ毎年サンプリングを行っているため、パネル(同一人物を対象とした調査)とはなっていない。

調査終了後、集まったデータをSPSS形式に変換し、報告者の元にデータが送られてきたのが2024年9月10日。本報告書は、このデータをもとに分析された結果を示している。

2024年5月15日に質問票の設計をめぐる最初の会合が開かれ、多文化共生をテーマにした質問の具体的なワーディングについて検討を行った。7月18日には、㈱サーベイリサーチセンターから提案された質問票のレイアウトなどについて検討がなされた。今回新たに加えられる質問を対象に8月5日にプリテストがかけられ、8月19日から25日にかけて3,000名を対象にした実査が行われた。令和2年の国勢調査の結果から地域・性別・年代別に人口構成比で割付を算出し、セグメントごとの目標サンプル数が定められたが、この分布は3年間変わっていない。とはいえ毎年サンプリングを行っているため、パネル(同一人物を対象とした調査)とはなっていない。

調査終了後、集まったデータをSPSS形式に変換し、報告者の元にデータが送られてきたのが2024年9月10日。本報告書は、このデータをもとに分析された結果を示している。

※1 令和5年度 出入国在留管理庁委託事業「外国人との共生に関する意識調査(日本人対象)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001416010.pdf

3.変化が少ない対中認識

上述のように、(中国、韓国、台湾、米国への)親近感と(中国、韓国、台湾、米国への)関心度については、本調査が開始された2022年から継続して質問されているが、今年度の調査からは対中認識のもつ安定的な特徴が確認されている。

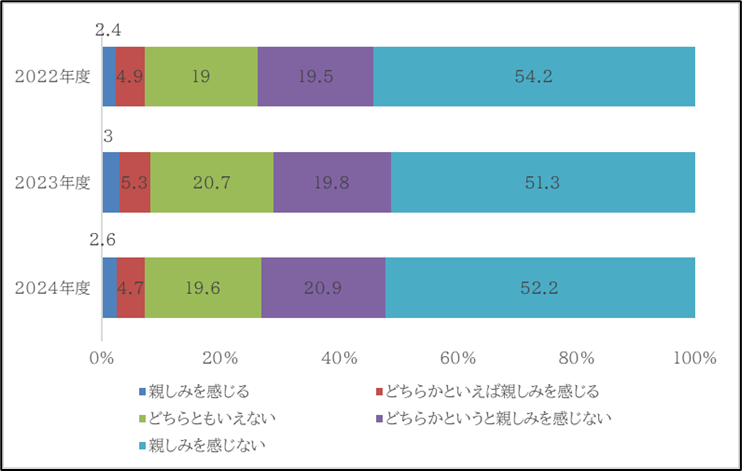

親近感、関心度のいずれにおいても中国が最も低く、韓国がこれに次ぎ、台湾と米国が継続して高いスコアを示している。特に中国に対する親近感に関しては、「親しみを感じる(「親しみを感じる」とする回答と「どちらかといえば親しみを感じる」とする回答の合計)」と回答した者の割合は73.7%、71.1%、73.1%となっており、この3年間ほとんど変化していない(図1参照)※2

親近感、関心度のいずれにおいても中国が最も低く、韓国がこれに次ぎ、台湾と米国が継続して高いスコアを示している。特に中国に対する親近感に関しては、「親しみを感じる(「親しみを感じる」とする回答と「どちらかといえば親しみを感じる」とする回答の合計)」と回答した者の割合は73.7%、71.1%、73.1%となっており、この3年間ほとんど変化していない(図1参照)※2

図1 中国に対する親近感の変化:2022-2024年

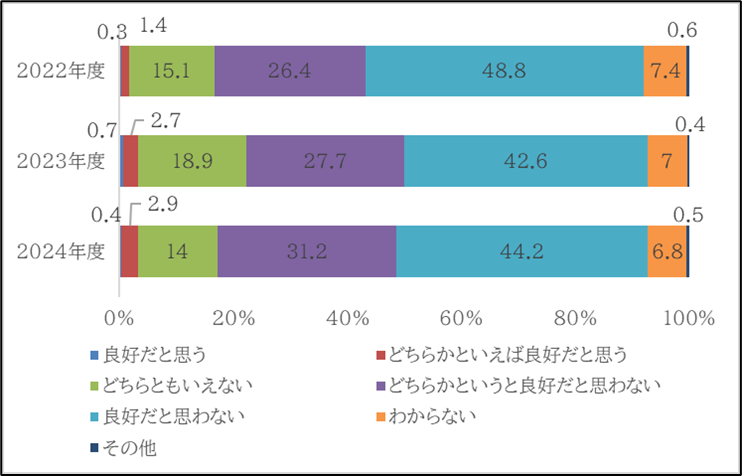

また日中関係への評価も2022年から2023年にかけて、「良好ではない(「良好だと思わない」と「どちらかといえば良好と思わない」とする回答の合計)」とする回答が全体の75.2%から70.3%へと減少するなど少し改善したものの、2024年には75.4%へと微増するなど2022年の状態に戻っている(図2参照)。これからも日中関係への評価は、下げ止まり状態にあるといってよい。

※2 その唯一の例外が対米認識で、親近感や関心、メディアへの信頼度などで地滑り的な評価の低下が見られている。ただ、本報告書ではこの点を深掘りすることはしない。

図2 日中関係に対する評価の変化:2022-2024年

そのため、今後中国と付き合う際の方針も、この2年間でほとんど変化しておらず、評価はわずかに否定的な方向に動いている。「様々なリスクを考え、中国との付き合いは最低限にしておく必要がある」とする文言に賛成していた者は、2023年から2024年にかけて39.7%から43.8%へと微増し、「日本の経済を維持・発展させるためには、中国との付き合いはどうしても必要だ」とする文言に賛成した者の割合は45.4%から42.5%へと微減している。また「平和を維持するために、日本政府は中国政府とより緊密な関係を結ぶ必要がある」とする文言に反対した者も16.2%から19.8%へと微増するなど、中国及び日中関係の変化に対する評価では否定的な意見が目立つ。中国のメディアを信用しない者も2022年が73.7%、2023年が71.0%、2024年が73.1%と、これまたほとんど変化していない。

では、「内なる中国」は「外なる中国」への認識にどのように関係しているのか。まずは日本人と中国籍の人との接触状況について、見てみることにしよう。

では、「内なる中国」は「外なる中国」への認識にどのように関係しているのか。まずは日本人と中国籍の人との接触状況について、見てみることにしよう。

4.「内なる中国」と「外なる中国」

中国籍の人との接触に見る特徴

上述のように、この質問の設計の際には「外国人との共生に関する意識調査(日本人対象)」を参照にしたが、この質問では「外国人」となっているのを、本調査では「中国籍の人(中国にルーツはあるが日本国籍を取得した方を除く)」と表記を変えている(※3)。選択肢には、「知人はいないし、付き合ったこともない」から「自分または家族・親族の配偶者・パートナーがそうである(であった)」までの7つを用意した。これらの選択肢は概ね回答者との距離を測定できるようにしているが、複数回答を可能としたため、7つの選択肢で「はい」と回答した者の合計は107.9%と100%を超えている。

「外国人との共生に関する意識調査(日本人対象)」では、「知人はいないし、付き合ったこともない」とする回答が全体の41.5%を占めていたのに対し、本調査で同じ選択肢を選択した者は65.3%と24ポイント近く多くなっているい。外国人一般を対象にした場合と中国籍の人に限った場合とでは、後者の回答率が低くなるのは当然だが、この24ポイントという数値をどう評価すべきか(サンプルバイアスがこれに関与しているかどうか)については、本調査のデータだけからは判断できない。ともあれ、中国籍の人に「知人はいないし、付き合ったこともない」日本人が3分の2近くいるというのは重要な発見である。

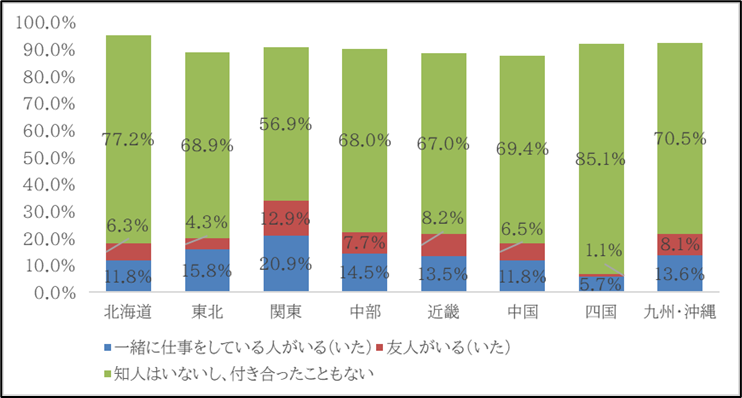

では、中国籍の人と接触したことのない人には、どのような特徴があるか。「外国人との共生に関する意識調査(日本人対象)」では、比較的高齢の低学歴者に外国人と接触がない者の割合が多いとされているが、本調査では回答者の年齢以上に居住地域が大きな影響を与えていることが確認されている(※4)。図3に見られるように、中国籍が多く住む大都市圏を抱える関東とそれ以外の地域とでは、中国籍の知人がいない者の割合が大きく異なっているのである。

上述のように、この質問の設計の際には「外国人との共生に関する意識調査(日本人対象)」を参照にしたが、この質問では「外国人」となっているのを、本調査では「中国籍の人(中国にルーツはあるが日本国籍を取得した方を除く)」と表記を変えている(※3)。選択肢には、「知人はいないし、付き合ったこともない」から「自分または家族・親族の配偶者・パートナーがそうである(であった)」までの7つを用意した。これらの選択肢は概ね回答者との距離を測定できるようにしているが、複数回答を可能としたため、7つの選択肢で「はい」と回答した者の合計は107.9%と100%を超えている。

「外国人との共生に関する意識調査(日本人対象)」では、「知人はいないし、付き合ったこともない」とする回答が全体の41.5%を占めていたのに対し、本調査で同じ選択肢を選択した者は65.3%と24ポイント近く多くなっているい。外国人一般を対象にした場合と中国籍の人に限った場合とでは、後者の回答率が低くなるのは当然だが、この24ポイントという数値をどう評価すべきか(サンプルバイアスがこれに関与しているかどうか)については、本調査のデータだけからは判断できない。ともあれ、中国籍の人に「知人はいないし、付き合ったこともない」日本人が3分の2近くいるというのは重要な発見である。

では、中国籍の人と接触したことのない人には、どのような特徴があるか。「外国人との共生に関する意識調査(日本人対象)」では、比較的高齢の低学歴者に外国人と接触がない者の割合が多いとされているが、本調査では回答者の年齢以上に居住地域が大きな影響を与えていることが確認されている(※4)。図3に見られるように、中国籍が多く住む大都市圏を抱える関東とそれ以外の地域とでは、中国籍の知人がいない者の割合が大きく異なっているのである。

図3 地域別に見た中国籍の人との接触状況

(注)数値の違いは統計的に有意。

※3 中国にルーツはあるが日本国籍を取得した方を除くとする注記を加えたのは、日本国籍を取得した者には日本風の姓に変える場合が少なくなく、こうした事例も回答の際に念頭に置くようにすることは難しいと判断したからである。他方で、中国風のファミリーネームを持っている者の場合、果たして国籍を変更したかどうかは、本人に直接聞いてみないことにはわからないことが多く、回答者がこの注記を理解した上で中国国籍者のみに限定して回答した/できたかどうかは判然としない。

※4 本調査では回答者の学歴を聞いていないので、学歴を変数にした分析はできていない。

※4 本調査では回答者の学歴を聞いていないので、学歴を変数にした分析はできていない。

中国にルーツのある人たちへの評価と接触効果

では、全サンプルの3分の2を占める中国籍の人との接触のない人と、残りの3分の1を占める接触のある人とでは、中国(人)への見方や評価に違いは見られるか。答えは「イエス」だが、これを詳細に見ていくと、接触効果が単純でないことがわかる。

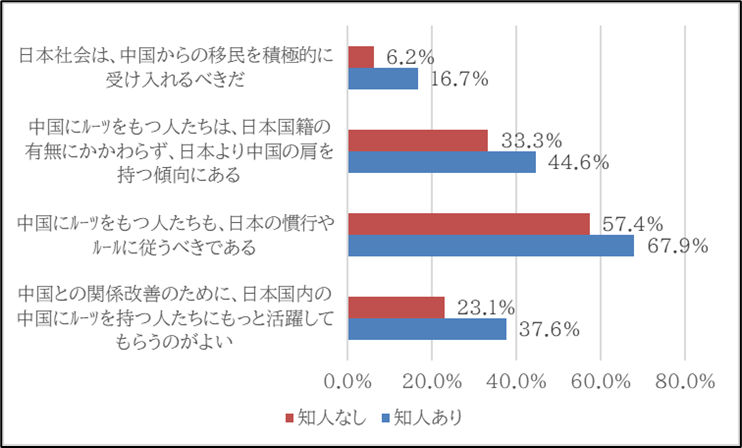

「内なる中国」への評価は、(1)「日本社会は、中国からの移民を積極的に受け入れるべきだ」、(2)「中国にルーツをもつ人たちは、日本国籍の有無にかかわらず、日本より中国の肩をもつ傾向にある」、(3)「中国にルーツをもつ人たちも、日本の慣行やルールに従うべきである」、(4)「中国との関係改善のために、日本国内の中国にルーツをもつ人たちにもっと活躍してもらうのがよい」といった4つの文言に対する評価(賛成か反対か)によって構成されている。

単純集計レベルで見ると、(1)については賛成が10%弱で反対が68%弱と、反対する声が強い。(2)については「わからない」とする回答が40%弱を占め、賛成が37%強、反対が23%強と、賛成の声が多くなっている。(3)については賛成が61%と過半数を占め、反対は17%弱を占めるに過ぎない。最後に(4)については(2)同様に「わからない」とする声が36%と多く、賛成と反対とで意見が分かれている。

これらの4つの質問と中国系の人との接触の有無とクロスしてみると(図4参照)、両者は有意に結びついていることがわかる。

では、全サンプルの3分の2を占める中国籍の人との接触のない人と、残りの3分の1を占める接触のある人とでは、中国(人)への見方や評価に違いは見られるか。答えは「イエス」だが、これを詳細に見ていくと、接触効果が単純でないことがわかる。

「内なる中国」への評価は、(1)「日本社会は、中国からの移民を積極的に受け入れるべきだ」、(2)「中国にルーツをもつ人たちは、日本国籍の有無にかかわらず、日本より中国の肩をもつ傾向にある」、(3)「中国にルーツをもつ人たちも、日本の慣行やルールに従うべきである」、(4)「中国との関係改善のために、日本国内の中国にルーツをもつ人たちにもっと活躍してもらうのがよい」といった4つの文言に対する評価(賛成か反対か)によって構成されている。

単純集計レベルで見ると、(1)については賛成が10%弱で反対が68%弱と、反対する声が強い。(2)については「わからない」とする回答が40%弱を占め、賛成が37%強、反対が23%強と、賛成の声が多くなっている。(3)については賛成が61%と過半数を占め、反対は17%弱を占めるに過ぎない。最後に(4)については(2)同様に「わからない」とする声が36%と多く、賛成と反対とで意見が分かれている。

これらの4つの質問と中国系の人との接触の有無とクロスしてみると(図4参照)、両者は有意に結びついていることがわかる。

図4 中国籍の人との接触の有無別に見た中国にルーツのある人たちへの評価の違い

(注)数値の違いは統計的に有意。

とはいえ、2つの注記が必要である。

第一に、接触のない人びとに「わからない」とする回答が多い。接触したことがないので、中国にルーツのある人たちへの接し方について意見が表明しにくいということもあるだろうが、そもそも海外事情に疎く、関心を持ちにくい傾向も見られる (※5)

第二に、どの項目でも接触のある方で賛成と回答している者の割合が多いが、その結果を解釈するのは難しい。(1)や(4)のように、接触ある人びとは日本国内で中国にルーツのある人たちを受入れ、活用することに肯定的だが、他方で(2)や(3)のような、どちらかというと多文化共生の理念とは反する意見にも肯定的な声が多く聞かれるからである (※6)

第一に、接触のない人びとに「わからない」とする回答が多い。接触したことがないので、中国にルーツのある人たちへの接し方について意見が表明しにくいということもあるだろうが、そもそも海外事情に疎く、関心を持ちにくい傾向も見られる (※5)

第二に、どの項目でも接触のある方で賛成と回答している者の割合が多いが、その結果を解釈するのは難しい。(1)や(4)のように、接触ある人びとは日本国内で中国にルーツのある人たちを受入れ、活用することに肯定的だが、他方で(2)や(3)のような、どちらかというと多文化共生の理念とは反する意見にも肯定的な声が多く聞かれるからである (※6)

※5 事実、中国だけでなく、韓国、米国、台湾への関心も、中国籍と接触のない人の方で「関心がない」とする回答が多くなる傾向が見られる。

※6 「わからない」とする回答を除いて統計分析を行っても同じ結果が得られているため、図4の結果が見せかけの違いと判断することはできない。以下同様。

※6 「わからない」とする回答を除いて統計分析を行っても同じ結果が得られているため、図4の結果が見せかけの違いと判断することはできない。以下同様。

中国籍の人との接触は対中認識を僅かに改善させる

こうした複雑な状況は、「外なる中国」への評価にも見て取ることができる。

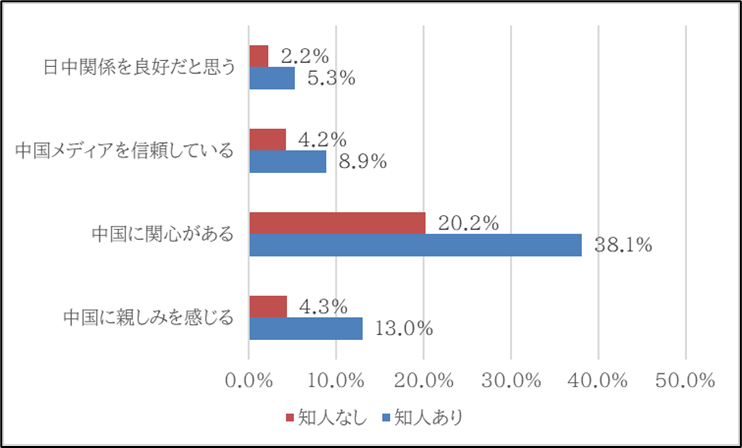

図5は中国籍の人との接触の有無別に見た対中認識の違いを可視化したものだが、中国に対する親近感や関心、中国メディアへの信頼、日中関係への評価のすべてで、中国籍の人との接触が僅かながら肯定的な評価を生み出している。

こうした複雑な状況は、「外なる中国」への評価にも見て取ることができる。

図5は中国籍の人との接触の有無別に見た対中認識の違いを可視化したものだが、中国に対する親近感や関心、中国メディアへの信頼、日中関係への評価のすべてで、中国籍の人との接触が僅かながら肯定的な評価を生み出している。

図5 中国籍の人との接触の有無別に見た対中認識の違い

(注)数値の違いは統計的に有意。

中国籍の人との接触は「外なる中国」への忖度を生み出さない

ところが中国籍の人との接触の有無は、日本の中国との付き合い方をめぐる方針をめぐって、以上の知見と矛盾しているように思える結果も得られている。

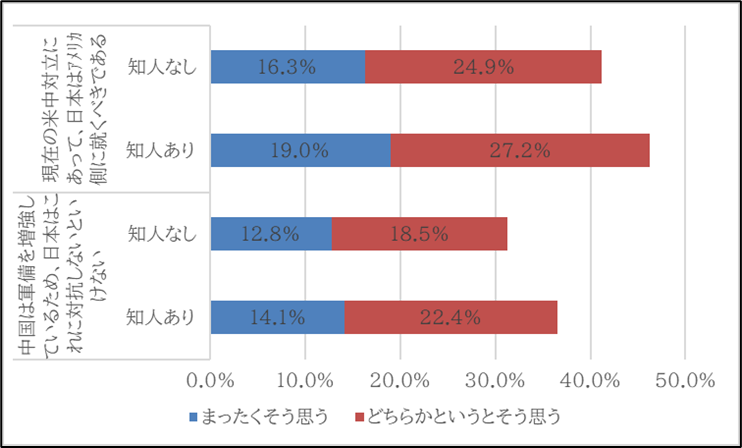

図6は、「中国は軍備を増強しているため、日本はこれに対抗しないといけない」「現在の米中対立にあって、日本はアメリカ側に就くべきである」という、中国を敵に回すことを示唆する文言では、中国籍の人の接触がある方で、「そう思う」と回答している者の割合が高くなっているのである。

ところが中国籍の人との接触の有無は、日本の中国との付き合い方をめぐる方針をめぐって、以上の知見と矛盾しているように思える結果も得られている。

図6は、「中国は軍備を増強しているため、日本はこれに対抗しないといけない」「現在の米中対立にあって、日本はアメリカ側に就くべきである」という、中国を敵に回すことを示唆する文言では、中国籍の人の接触がある方で、「そう思う」と回答している者の割合が高くなっているのである。

図6 中国籍の人との接触の有無別に見た中国との付き合い方の方針の違い

(注)数値の違いは統計的に有意。

日本国内における中国籍の人と接触したからといって、親中国的になるわけとは限らない。それどころか、図6が示しているように、中国に忖度しない姿勢を示している者は、むしろ中国籍の人と接触している者の方で多くなっている。

このように「内なる中国」と「外なる中国」への評価の結びつきは極めて複雑である (※7)

このように「内なる中国」と「外なる中国」への評価の結びつきは極めて複雑である (※7)

5.二国間関係への評価とその理由

相手によって異なる二国間関係を評価する際の要因

最後に、本調査によって得られた興味深い知見を1つだけ紹介しよう。

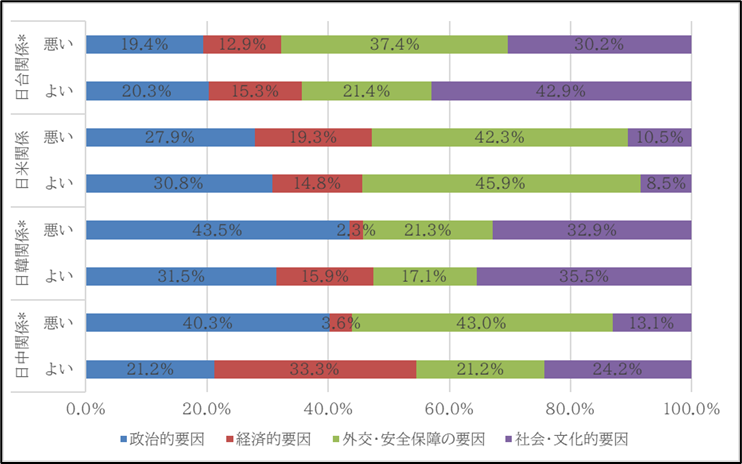

冒頭で指摘したように、今年度の調査では日中関係、日韓関係、日米関係、日台関係の4つについて、それぞれ良好か否かを評価してもらうとともに、その際の判断基準を政治的要因、経済的要因、外交・安全保障の要因、社会・文化的要因の4つの要因から1つ選んでもらうよう回答者に依頼している (※8)

図7は、これらの関係を良好と判断したグループと良好ではないと判断したグループとに分け、両者の間で判断の根拠となる要因が異なるかどうかを示したものである。

最後に、本調査によって得られた興味深い知見を1つだけ紹介しよう。

冒頭で指摘したように、今年度の調査では日中関係、日韓関係、日米関係、日台関係の4つについて、それぞれ良好か否かを評価してもらうとともに、その際の判断基準を政治的要因、経済的要因、外交・安全保障の要因、社会・文化的要因の4つの要因から1つ選んでもらうよう回答者に依頼している (※8)

図7は、これらの関係を良好と判断したグループと良好ではないと判断したグループとに分け、両者の間で判断の根拠となる要因が異なるかどうかを示したものである。

図7 二国間関係への評価の違いとその要因との関連性

(注)*印があるものは、数値の違いが統計的に有意であることを示している。

日米関係だけ、良好と判断したグループと良好ではないと判断したグループの間で、判断の根拠となる要因に違いが見られないが、それ以外の3つでは、この両者で統計的に有意な違いが見られ、しかもそれぞれの関係によって得られる傾向は異なっている。

日韓関係については、良好と判断したグループは経済的要因を重視し、良好ではないと判断したグループは政治的要因を重視する傾向にある。日台関係については、良好と判断したグループは社会・文化的要因を、良好でないと判断したグループは外交・安全保障の要因を、それぞれ重視する傾向にある。日中関係については、日韓関係と日台関係の中間的特徴を示しており、良好だと判断したグループは経済的要因と社会・文化的要因を、良好ではないと判断したグループは政治的要因と外交・安全保障の要因をそれぞれ重視する傾向にある。このように近隣諸国との関係の良否の判断は、相手との関係性によって基準が異なっており、その例外が日米関係だというのは興味深い。

日韓関係については、良好と判断したグループは経済的要因を重視し、良好ではないと判断したグループは政治的要因を重視する傾向にある。日台関係については、良好と判断したグループは社会・文化的要因を、良好でないと判断したグループは外交・安全保障の要因を、それぞれ重視する傾向にある。日中関係については、日韓関係と日台関係の中間的特徴を示しており、良好だと判断したグループは経済的要因と社会・文化的要因を、良好ではないと判断したグループは政治的要因と外交・安全保障の要因をそれぞれ重視する傾向にある。このように近隣諸国との関係の良否の判断は、相手との関係性によって基準が異なっており、その例外が日米関係だというのは興味深い。

※7 こうした複雑な状況をどのような仮説から読み解くべきか。現時点ではわからない。今後の課題としたい。

※8 この4つの要因は、笹川平和財団によるプロジェクトの成果である『日中関係 2001-2022』(高原・園田・丸川・川島編, 2023, 東京大学出版会、7ページ)で用いられた4要因モデルに依拠している。

※8 この4つの要因は、笹川平和財団によるプロジェクトの成果である『日中関係 2001-2022』(高原・園田・丸川・川島編, 2023, 東京大学出版会、7ページ)で用いられた4要因モデルに依拠している。

日中関係を判断する際の要因に見る年齢差

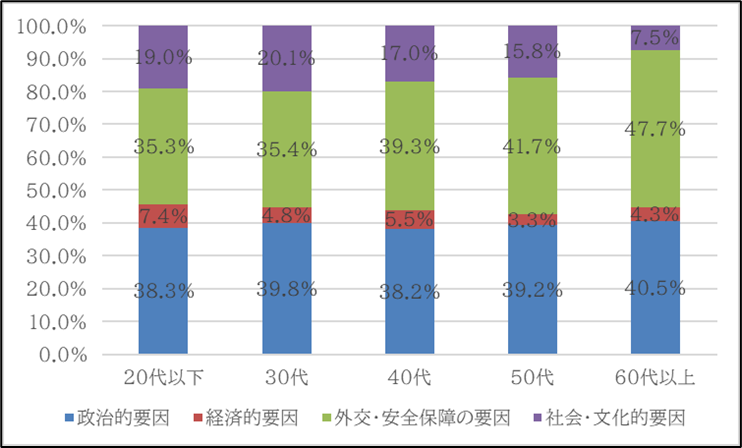

しかも、二国間関係を判断する際の基準は、回答者の年齢によって微妙に異なる。図8は日中関係を判断する際の要因に見られる世代差を可視化したものだが、若年層で社会・文化的要因を、高齢層で外交・安全保障の要因を、それぞれ重視していることがわかる。今までの調査からも、年齢コーホートによって中国への関心の抱かれ方が異なる点が明らかになってきたが、日中関係の判断の根拠となる要因についても同様の結果が得られていると言ってよい。

しかも、二国間関係を判断する際の基準は、回答者の年齢によって微妙に異なる。図8は日中関係を判断する際の要因に見られる世代差を可視化したものだが、若年層で社会・文化的要因を、高齢層で外交・安全保障の要因を、それぞれ重視していることがわかる。今までの調査からも、年齢コーホートによって中国への関心の抱かれ方が異なる点が明らかになってきたが、日中関係の判断の根拠となる要因についても同様の結果が得られていると言ってよい。

図8 年齢コーホート別に見た日中関係を判断する際の要因の違い

(注)数値の違いは統計的に有意。

おわりに

以上、本調査の結果を概観してきた。

日本人の対中認識は、この数年大きな変化を示していない。これは、日本人の対中認識を再構築するほどの大事件が生じていないばかりか、「記憶のキャリーオーバー」が依然として続いているからと考えられる。中国からの人の流入が増えるといった「内なる中国」の変化も、一部「外なる中国」への評価を僅かに改善させているものの、逆効果を示す現象も見られることから、変化の起爆剤になっているように思えない。

日中関係への評価の特徴を直視し、経済交流と文化交流を進めると同時に、日本人にとっての最大の懸念要因である外交・安全保障面で、懸念を払しょくするための対話の努力を重ね、「記憶のキャリーオーバー」がもたす負の効果を弱毒化すること。本調査の結果は、こうした交流の重要性を示していると言ってよいだろう。

日本人の対中認識は、この数年大きな変化を示していない。これは、日本人の対中認識を再構築するほどの大事件が生じていないばかりか、「記憶のキャリーオーバー」が依然として続いているからと考えられる。中国からの人の流入が増えるといった「内なる中国」の変化も、一部「外なる中国」への評価を僅かに改善させているものの、逆効果を示す現象も見られることから、変化の起爆剤になっているように思えない。

日中関係への評価の特徴を直視し、経済交流と文化交流を進めると同時に、日本人にとっての最大の懸念要因である外交・安全保障面で、懸念を払しょくするための対話の努力を重ね、「記憶のキャリーオーバー」がもたす負の効果を弱毒化すること。本調査の結果は、こうした交流の重要性を示していると言ってよいだろう。

日本人の中国に対する意識調査2024分析結果報告書PDF(7.63MB)